Et bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !

Sans mentir …[1]

Agrandissement : Illustration 1

Sans mentir ? Mon œil ! Le renard trotte dans notre littérature depuis des siècles pour nous rappeler que le mensonge est partout. Or ce goupil séducteur est loin d’être une figure machiavélique. Et, de vous à moi, il a bien mérité son fromage. Ce bel animal incarne tout à fait l’ambivalence du mensonge.

Ce dernier se caractérise par le fait de dire le faux mais encore de le dire de manière intentionnelle, dans le but de tromper son locuteur. En effet, on peut énoncer quelque chose d’erroné sans le savoir. Il s’agit alors d’une contre-vérité. De fait, le mensonge ne s’oppose pas à la vérité mais à la sincérité.

Or, qu’il est mal vu de passer pour une menteuse, un hypocrite, une roublarde, un fieffé coquin ! On nous apprend dès le plus jeune âge que le mensonge est le pire des vices et qu’il faut s’en tenir éloigné comme de la peste. Tu ne mentiras point ! Certes. Mettons-nous un peu à la place des enfants : ils voient bien que les adultes passent une belle partie de leur temps à raconter des craques.

Mange de la soupe, ça fait grandir ! Pour l’exemple suivant, visualisez une bouteille de désinfectant de type alcool à 90 degrés : mais non, ça ne va pas piquer ! Le cas de figure qui suit, enfin, se décline en version traditionnelle : sois sage sinon tu auras affaire au Père Fouettard … et en version moderne : sois sage sinon pas de téléphone ! Mais le gosse aura son écran et il le sait.

Les enfants grandissent et il leur faut composer avec cet étrange paradoxe : ne pas mentir alors même que le mensonge est partout. Ce n’est pas une mince affaire. De fait, il existe un nombre incalculable de très bonnes raisons de mentir.

PETIT CATALOGUE DES MENSONGES ORDINAIRES

1. Le mensonge traditionnel

On ment parce que c’est l’usage, et depuis longtemps. L’épineuse question du père Noël, à l’origine de déchirures considérables entre jeunes parents, arrive en tête de liste. Dire la vérité ou faire rêver tant qu’il est encore temps ? Il y en a bien d’autres, et de moins poétiques, à l’instar du tristement fameux il faut souffrir pour être belle. Moi la tradition, je la préfère en baguette.

2. Le diplomatique

Mentir pour ne pas vexer (et accessoirement pour passer une bonne soirée), c’est-à-dire quand la vérité, blessante, menace la courtoisie. Exemple : Mmh, délicieuse cette quiche au rutabaga ! Je conseille, dans ces cas-là, d’avaler la bouchée avant de parler et de ne pas déglutir trop bruyamment, c’est suspect. Le mensonge diplomatique est aussi admis dans les cas suivants : lorsqu’on nous présente pour la première fois un bébé ou qu’on sollicite notre avis sur un texte, une chanson ou une toile « faite maison » : je viens de m’y mettre, soyez indulgent ! Oui, on va essayer.

3. Le professionnel

Concerne les mensonges relatifs au CV. Perfectionnistes, polyglottes et amateurs de kayak[2], vous vous reconnaîtrez. On aurait tort de s’en priver, il y a tout de même un job à la clé. Rappelons tout de même qu’un entretien, ça se prépare.

4. Le jambon/beurre

Chez les sandwichs, c’est le grand classique. Côté mensonge, il s’agit de cette réponse automatique à la question si souvent posée : ça va ? Oui oui. Il est intéressant de noter que c’est précisément le doublement du oui qui signifie, en réalité, non.

5. Le salutaire

Un mensonge nécessaire parfois, pour éviter un traquenard. Formule conventionnelle : Je ne me sens pas dans mon assiette, désolée mais je ne viendrai pas ce soir. On remet ça ? C’est moche mais il faut savoir penser à son moi du futur.

6. Le suicidaire

La version diabolique du mensonge précédent. Mais cette fois-ci, c’est à soi-même que l’on ment : Bon, je prends juste un verre mais après je filoche hein !

7. Le (vraiment) salutaire

Le mensonge pour sauver sa peau. Lorsque le Cyclope demanda son nom à Ulysse, celui-ci répondit « Personne » afin de s’éviter de lourdes représailles. C’était futé. Manque de bol, le héros grec, une fois sain et sauf sur son bateau, ne put s’empêcher de narguer sa victime en lui criant sa vraie identité. Et qui était le papa furieux du monstre à l’œil crevé ? Poséidon. L’arrogance est un vilain défaut.

8. Le tutélaire

Quand il s’agit de sauver la peau d’un être cher. Concerne, dans le domaine judiciaire, la question des faux témoignages. Plonge souvent la personne qui le profère dans les affres du tourment, surtout si elle a des principes. Compréhensible. Un ressort dramatique puissant.

9. Le bluff

On ment parce que c’est la règle. Au poker et dans bien d’autres jeux, le bluff est un art. Le récit de Stefan Zweig, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, m’avait frappée en ce sens. La narratrice, parce qu’elle était éperdument amoureuse d’un joueur invétéré, avait passé beaucoup de temps dans les salles de jeux. On ne pouvait se fier aux paroles des joueurs, disait-elle, forte de ses observations. Pour déceler la vérité, il fallait regarder leurs mains qui, en se tortillant, comme saisies de tics nerveux, trahissaient en silence ce que les bouches masquaient.

10. Le mensonge coupable

On ment aussi parce qu’on se sent honteux. Ainsi, quand le médecin nous demande combien on fume de cigarettes par jour : Oh, quatre ou cinq, pas plus… Valable pour tous les vices. On n’assume pas des excès qui, on le sait bien, vont à l’encontre des normes sociales. Mensonge utile pour échapper au jugement d’autrui mais un peu lâche, c’est vrai.

11. Le canular

N’oublions pas, bien, sûr, le mensonge pour (se) faire rire. Tu feras gaffe, t’as une araignée sur la tête… Mais non, il n’y a presque pas de piment, goûte, ça pique pas ! On aurait tort d’attendre le premier avril pour en faire.

Et puis il y a encore les mensonges pour éviter une dispute, pour apaiser, pour tromper l’ennemi[3], pour éviter de payer une amende ou pour se débarrasser d’une personne à qui, décidément, on n’a pas envie de parler. Et tant d’autres. Le mensonge est nécessaire pour faire société. C’est tout le propos de Molière dans sa pièce Le Misanthrope. Le dramaturge met en scène un personnage atrabilaire[4], Alceste, qui refuse de se plier aux courbettes et autres hypocrisies usuelles à la cour du roi. Il s’en explique à son ami Philinte dès la première scène :

Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur

On ne lâche aucun mot qui parte du cœur.

Or Philinte sait bien que c’est chose insensée, qu’on ne peut dire au monde ses quatre vérités :

Il est bien des endroits, où la pleine franchise

Deviendrait ridicule, et serait peu permise ;

Et, parfois, n’en déplaise à votre austère honneur ; il est bon de cacher ce qu’on a dans le cœur.

Serait-il à propos, et de la bienséance,

De dire à mille gens tout ce que d’eux on pense ?

Et quand on a quelqu’un qu’on hait, ou qui déplaît,

Lui doit on déclarer la chose comme elle est ?[5]

La question est rhétorique pour Philinte. Pas pour Alceste, si radical dans ses positions qu’il en devient tour à tour noble et ridicule. Le dramaturge a visé juste : on ne peut faire l’économie du mensonge pour vivre ensemble. La variété des synonymes de ce mot est à ce titre éloquente : on parlera de bobards (un peu vieillot), de contes, d’histoires ou de fables, un classique chez La Fontaine, où comment le mensonge se pare de vertus, j’y reviendrai. On parle aussi de mener en bateau ou d’arrêter un char, il faudrait savoir. Il y a encore la mystification, le boniment ou la rodomontade, termes littéraires qui évoquent des fanfaronnades, au même titre que la galéjade. Si l’on ment, c’est pour enjoliver une histoire qui manque de sel et qui, sans cela, ne mériterait pas d’être racontée. Bien souvent, les personnes qui exagèrent sans cesse leurs anecdotes ne font pas illusion : on sait qu’elles en racontent trop. Mais, par plaisir ou lassitude, on les laisse parler, on fait semblant de croire à l’histoire, gardant pour soi une mine désabusée. On fait semblant et cela aussi est un mensonge.

Or il y a une ligne rouge à ne pas franchir dans le fait de mentir, qui est chose risquée. Montaigne l’explique :

Ce n’est pas sans raison qu’on dit que qui ne se sent point assez ferme de mémoire, ne doit point se mêler d’être menteur[6].

Raconter des sornettes est une chose, se rappeler des détails en est une autre… Et c’est ainsi que le menteur se fait démasquer. Ce n’est pas tout. Montaigne abhorre le mensonge, qu’il taxe de « maudit vice ». C’est par la parole que les humains tiennent ensemble, dit-il. Or le mensonge vient briser ce pacte. D’autre part, il s’apparente à un virus ou mieux, à une substance addictive : une fois que nous avons menti, nous sommes tentés de recommencer. C’est la pathologie dont souffre les mythomanes.

Emmanuel Carrère fait le récit glaçant d’un individu tombé dans l’engrenage du mensonge. En ouvrant le livre, on connait déjà sa fin mais on veut comprendre pourquoi. L’Adversaire retrace l’histoire (vraie !) de Jean-Claude Romand. Alors qu’il étudiait la médecine, cet homme a caché à son entourage qu’il n’avait pas réussi le concours. Ne pas assumer un échec, quoi de plus humain ? Mais les jours passent et Romand persiste dans son mensonge. Il se marie, a des enfants, des amis. Tout le monde croit qu’il travaille pour l’OMS, à Genève. Chaque jour, en réalité, il prend sa voiture et va se promener dans les bois, pendant dix-huit ans. Mais le train de vie qu’exige le statut de médecin ne va pas sans frais. Il arnaque un bon nombre de proches sous prétexte de placements financiers. Un jour, alors que la corde se resserre et que le secret menace d’être révélé, il assassine ses parents, si fiers de leur fils devenu docteur, sa femme et ses deux enfants. Carrère, fasciné par ce fait divers, le contacte pour enquêter. J’ai dit récit glaçant, je le maintiens. Rares sont les lectures qui m’ont à ce point fait froid dans le dos. Est-ce parce qu’il s’agit d’une histoire vraie ? Je ne crois pas. L’adversaire, c’est l’ennemi que nous portons en nous. J’ai refermé ce livre en ayant peur, je venais de comprendre exactement ce que Montaigne exprime : on ne revient pas, parfois, du mensonge.

Il est rare, bien sûr, que la mythomanie se solde par des tragédies aussi effroyables. Cependant, les conséquences d’une série de mensonges peuvent être délétères, et de bien des façons. Comme le dit Montaigne, la parole nous relie les uns aux autres : nous communiquons pour partager (des expériences, des sentiments), nous confier mais aussi travailler, planifier etc. Être identifié comme menteur, c’est anéantir l’intégralité des fonctions attribuées à la parole. L’interlocuteur, déjà trompé, mettra en doute tout ce que pourra dire le menteur. Le mythomane se retrouve isolé dans une bulle où flottent ses vaines paroles. Le lien aux autres est rompu.

Les conséquences sont autres lorsque celui ou celle qui ment s’adresse à un grand auditoire, c’est-à-dire quand le menteur est une personne publique. Le cas de la sphère politique est particulièrement épineux puisque les hommes et femmes qui gouvernent ont une responsabilité et un impact démultipliés du fait des pouvoirs qui leur sont accordés. Bien sûr, les liens entre mensonge et politique sont complexes et l’on ne saurait demander au personnel politique de dire toute la vérité et rien que la vérité. C’est, pour ne citer qu’un exemple, tout le débat lié au secret d’État. Je veux parler d’un type de mensonges bien particulier, qui semble se banaliser aujourd’hui : le mensonge éhonté. Chacune des parties (celui qui énonce, celui reçoit) sait que le message est faux mais le locuteur soutient malgré tout que son propos est vrai. Les exemples ne manquent pas : des comptes bancaires domiciliés en Suisse ? Pure fiction ! L’homme est responsable du changement climatique, disent les experts ? N’importe quoi ! Les violences policières ? Elles n’existent pas. Aucun crime ne reste impuni en France. Bien sûr. Et, alors même que des preuves tangibles viennent prouver que l’on a menti, asséner, en guise de justification que c’est la réalité qui nous a donné tort. Il ne faut avoir peur de rien pour proférer de pareilles inepties. Orwell n’était pas allé si loin quand il avait rédigé le manifeste de la novlangue.

La corruption politique est un vaste sujet, mais un mot cependant : la normalisation de ces mensonges et le peu de réactions que conséquemment ils suscitent me terrifient. Si le pacte de parole est à ce point piétiné par les instances dirigeantes, sans honte je le répète, cela n’augure rien de bon. Est-ce, dès lors, une idée extravagante que d’imaginer une corrélation entre la banalisation du mensonge politique, l’explosion des théories du complot, la discréditation des discours scientifiques et la montée de l’extrême droite ? Fake news ! La confiance est rompue. Un flot de paroles vaines s’agite autour d’une multitude de solitudes.

Il y a donc ceux qui, censés dire le vrai, disent le faux et ceux qui, sous couvert du faux, disent le vrai. Je veux parler ici des affabulateurs de profession, romancières, poètes et conteuses de tous bords. Le mythe, en grec, c’est la fable, le récit imaginaire et donné comme tel. Il vient combler une lacune, expliquer l’inexplicable, refouler la peur afin d’amener la réflexion et le rêve. La foudre était ainsi l’expression de la colère de Zeus. Des récits qui nous tiennent éveillés et nous poursuivent même en songe, des splendeurs de mensonges. Lucrèce disait[7] qu’il fallait parer la vérité de beaux atours, la déguiser pour faire passer plus aisément des messages, comme on donne parfois aux tout petits des médicaments enrobés de miel. Ainsi le conte de l’enfant qui criait au loup nous renseigne mieux qu’une simple maxime sur les risques que le mensonge fait courir à la parole. La fiction se pose ainsi comme un détour, un chemin de traverse qui, une fois qu’on l’emprunte, nous donne à voir la réalité sous un autre angle. C’est là précisément sa force : elle démultiplie les points de vue, éclaire les zones d’ombre, dit la vérité tout en soulignant qu’elle est plurielle, à jamais changeante.

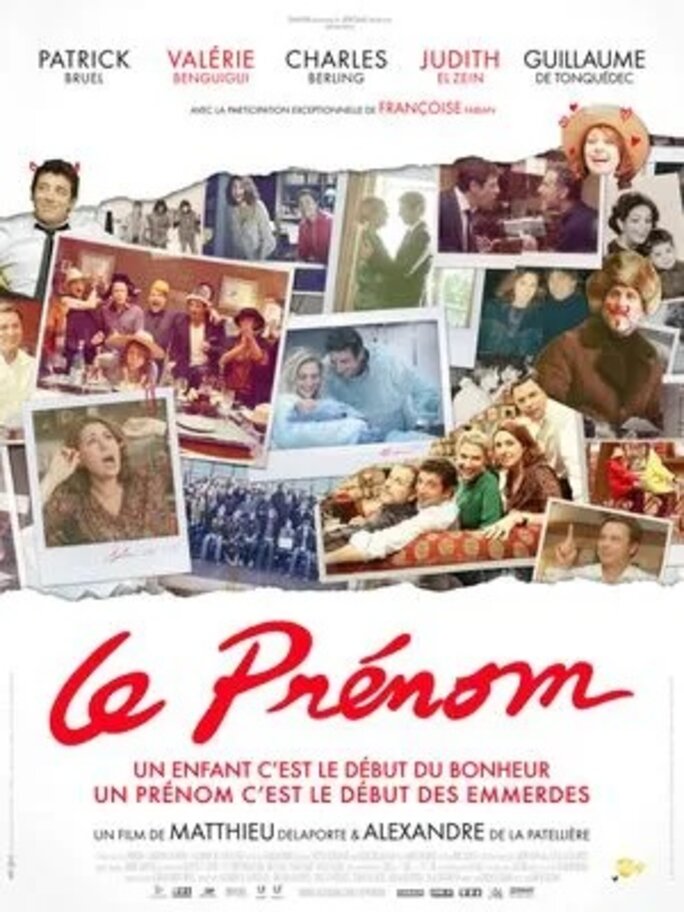

La comédie Le Prénom[8] est en ce sens un bel hommage à la fiction. En plus d’être franchement drôle. Tout part d’une blague : à un dîner, Vincent fait croire à ses proches qu’il va prénommer son enfant à naître Adolphe, mais écrit p-h-e, en hommage au héros de Benjamin Constant, rien à voir avec le dictateur ! Ce mensonge initial cristallise les tensions, les rancœurs et les non-dits jusqu’à ce que tout explose. Les protagonistes se font dire leurs quatre vérités dans une avalanche de quiproquos et de tirades envolées. Voilà une belle façon de montrer comment la fiction peut servir le réel, et le mensonge, la vérité.

[1] Jean de la Fontaine « Le Corbeau et le Renard », Fables, 1668.

[2] Vous avez remarqué, ça se lit dans les deux sens !

[3] De là vient l’expression ruse de sioux.

[4] C’est Molière qui le dit, pas moi.

[5] Molière, Le Misanthrope, acte I, scène 1, 1666.

[6] MONTAIGNE, Essais, livre premier, 1580.

[7] Dans l’ouvrage De rerum natura il me semble.

[8] Pièce écrite par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte et représentée pour la première fois en 2010.