Ce début de XXIème siècle est marqué par une complexification et une interdépendance inédite des sociétés humaines, alliées à un accroissement du rythme des mutations technologiques et de l'impact global de l'Homme sur notre planète. Pour maitriser et tirer meilleur parti de ces évolutions, les modalités de l'action publique doivent aussi se renouveler pour mieux intégrer une analyse rationnelle du monde qui nous entoure.

Par sa diversité, par son indépendance vis à vis des groupes de pression, la recherche académique publique, en sciences naturelles comme en sciences humaines et sociales, apparait comme une source privilégiée d'aide à la décision politique. Le travail méticuleux des chercheurs vise en effet à comprendre le monde qui nous entoure et les règles qui le régissent, et à mettre cette connaissance à la disposition de la société.

La France compte plus de 2500 laboratoires de recherche publics, regroupant environ 150000 chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels de soutien technique ou administratif. Notre pays a investi l'an dernier près de 26 milliards d'Euros dans le domaine de l'Enseignement Supérieur et la Recherche (soit à peu près 8,5% du budget de l'état et 1,2% du PIB) dont environ 7.7 milliards spécifiquement pour la recherche scientifique. Plus de 80% de ces crédits budgétaires couvrent la masse salariale, une petite partie seulement étant dédiée au financement des recherches proprement dites.

Ces chiffres sont restés globalement stables au cours des dernières années, alors que nos voisins allemands ont fortement augmenté leur investissement en recherche publique, considérant ce secteur vital pour l'avenir. La France a elle préféré augmenter massivement les aides indirectes à la recherche privée, via le Crédit d'Impôt Recherche notamment. L'efficacité de cette niche fiscale couteuse (plus de 5 milliards d'euros annuels y sont consacrés) reste néanmoins aussi hypothétique (voir le rapport de Sciences en Marche sur le sujet: sciencesenmarche.org/fr/blog/2015/04/08/rapport-de-sciences-en-marche-sur-lefficacite-du-cir/) que politiquement explosive, comme l'enterrement du rapport sénatorial sur la question l'a montré l'an dernier (voir les notes personnelles de la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin sur le sujet: http://www.brigittegonthier-maurin.fr/sites/brigittegonthier-maurin.fr/IMG/pdf/notespersonnellescir2.pdf).

Mais au-delà des budgets en stagnation, comment vont nos laboratoires publics? Sciences en Marche a conduit entre les 15 octobre et 15 novembre 2015 une enquête auprès des directrices et directeurs de laboratoires de recherche publics. 365 structures de recherche, regroupant plus de 35000 personnes (environ 15% du secteur), ont répondu à cette enquête. Les réponses révèlent un très haut niveau d'inquiétude chez les directeurs, qui décrivent un système en crise profonde (la synthèse complète est disponible sur internet: http//sciencesenmarche.org/fr/enquete-directeurs-laboratoires-2015).

Si l'insuffisance des crédits de fonctionnement est bien un souci majeur pour la majorité des laboratoires, ce n'est pas le seul. La pénurie de personnels, le manque de perspectives professionnelles pour les jeunes qui rejoignent ce secteur, et le carcan administratif imposé aux laboratoires se combinent pour entraver l'accomplissement de leurs missions, y compris pour les mieux financés. Le qualificatif « Kafkaien » revient plusieurs fois dans les commentaires des directeurs.

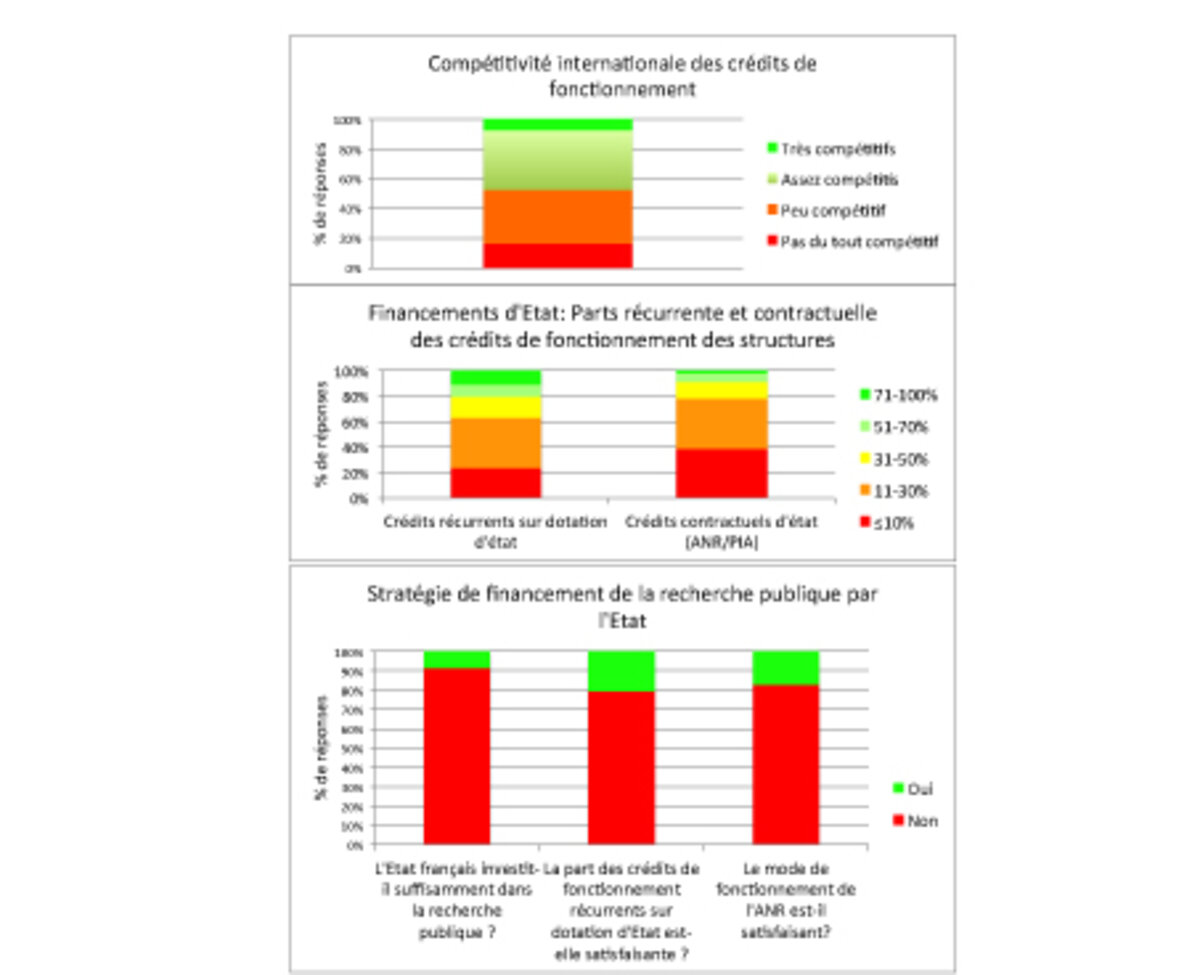

· Sous-financement (Figure 1) : seuls 47% des laboratoires sont financés à un niveau jugé compétitif sur le plan international. Historiquement, le fonctionnement des laboratoires était financé, comme toute administration, par une dotation récurrente perçue chaque année par les laboratoires en fonction de leur effectif, et de l'évaluation de leur activité scientifique. Ces financements récurrents ne couvrent généralement plus que 10 à 30% des frais de fonctionnement des laboratoires. En parallèle de ces crédits, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), a été créée en 2005 pour apporter des compléments de financements sur certains projets. Son fonctionnement est malheureusement jugé très insatisfaisant par les directeurs. Elle aussi couvre généralement entre 10 et 30% des budgets de fonctionnement. Tout aussi inquiétant, alors que les crédits de l'Etat (récurrents et contractuels) couvrent plus de 80% des salaires des chercheurs, techniciens et personnels administratifs des laboratoires, ils couvrent moins de la moitié des crédits de fonctionnement des laboratoires. L'origine des crédits de fonctionnement pouvant fortement orienter les recherches conduites, on peut s'interroger sur la capacité de l'état à mettre en place une stratégie nationale de recherche scientifique, malgré un investissement important en terme de salaires. La grande majorité des directeurs considèrent que l'état n'investit pas suffisamment dans la recherche publique.

Figure 1: Caractéristiques du financement de la recherche publique

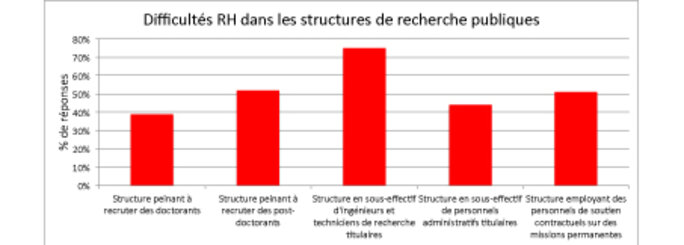

· Sous-effectif des personnels de recherche et de soutien (Figure 2). En particulier, 75% des structures ont un effectif de personnels de soutien à la recherche insuffisant pour accomplir leurs missions. De nombreux laboratoires peinent à recruter des jeunes scientifiques, doctorants ou post-doctorants, la difficulté de trouver dans le secteur public ou privé des emplois stables et en accord avec le niveau de formation limitant l'attractivité du secteur.

Figure 2: Principales difficultés en ressources humaines auxquelles les structures de recherche publiques sont confrontées (en % des réponses).

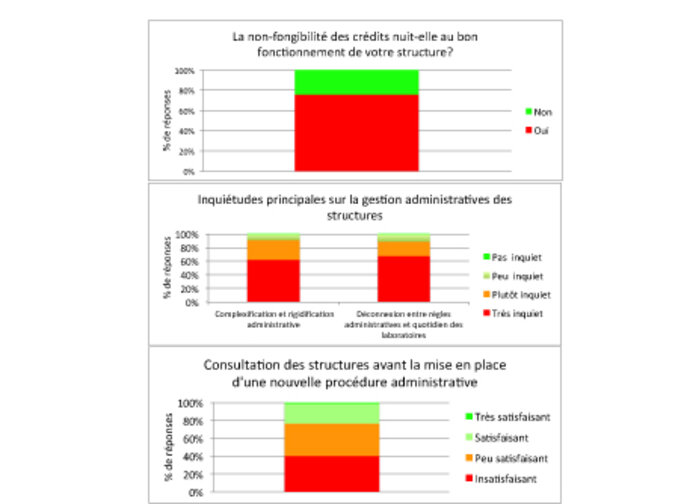

· Asphyxie administrative (Figure 3) : Les règles administratives sont de plus en plus complexes, déconnectées des réalités des laboratoires et d'une rigidité handicapante pour la gestion des crédits et des personnels. Ces règles sont imposées sans consultation adéquate, et associées à des logiciels qui diffèrent entre administrations et sont généralement peu ergonomiques.

Figure 3: Principales difficultés administratives rencontrées par les laboratoires publics.

Les résultats de cette enquête montrent la nécessité de procéder à une remise à niveau majeure du système de recherche académique public. Cette remise à niveau doit inclure une simplification administrative majeure, qui doit prendre en compte les particularités des métiers de la recherche au sein de la fonction publique. L'augmentation de l'attractivité des carrières dans la recherche publique, mais aussi dans le secteur de la R&D privée, est requise pour que la jeunesse ne se détourne pas des carrières scientifiques. Sans évolution significative des débouchés, plus de 70% des directeurs craignent une désaffection des carrières scientifiques par les étudiants (plus de 90% en Maths/Informatique et en Médecine). Enfin, cette remise à niveau ne pourra se faire sans un renforcement substantiel des crédits de fonctionnement d'origine étatique, en particulier des crédits récurrents sur dotation d'Etat, et sans repenser la place et le mode de fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Recherche.

Dynamiser et redonner confiance au secteur de la recherche académique est crucial pour l'avenir de notre pays. Le marasme dans lequel ce secteur s'enfonce année après année, n'est pas une fatalité, mais le choix par défaut d'une classe politique qui n'a généralement pas de formation scientifique (contrairement à la situation allemande) et ne comprend pas toujours la composante scientifique des enjeux de société. Des pistes pour renforcer le financement budgétaire de l'Enseignement Supérieur et la Recherche existent. Ainsi, la réduction du déficit public pour 2015 a été supérieure à l'objectif affiché, ce qui libère une masse budgétaire qui pourrait être allouée à ce secteur d'avenir. La part du Crédit d'Impôt Recherche accordée aux grands groupes industriels, largement bénéficiaires mais qui ne créent pas d'emplois, pourrait être fortement réduite et ces nouvelles recettes d'impôt réaffectées au secteur de l'Enseignement Supérieur et la Recherche

Annexe : souhaits majeurs exprimés par les directeurs pour le futur

Une simplification majeure des règles administratives régissant le domaine de la recherche publique et en particulier :

• Une adaptation des règles des marchés publics souvent inefficaces, chronophages et couteux.

• La possibilité de reporter des crédits non dépensés d'une année sur l'autre.

• Un raccourcissement de la période pendant laquelle les logiciels de gestion sont bloqués en fin d'année, empêchant toute commande (cette année près de 3 mois).

• Une plus grande souplesse dans l'utilisation des crédits (fongibilité).

• La gestion des unités mixtes par une seule tutelle, et/ou l'unification des logiciels de gestion.

• Une meilleure consultation des structures lors de l'élaboration de nouvelles règles administratives.

Une amélioration de l'attractivité des carrières de recherche et de l'emploi scientifique :

• Une augmentation des recrutements titulaires à tous les niveaux de qualification

• Une amélioration des perspectives professionnelles hors ESR pour les personnels contractuels, en particulier les docteurs.

• Une clarification et une homogénéisation des règles de recrutement de personnels sur contrat à durée déterminée.

Un accroissement de l'investissement de l'Etat dans le secteur, couplé à :

• Une profonde réforme des modes de financement des laboratoires privilégiant les financements récurrents sur dotation.

• Une profonde réforme du mode de fonctionnement de l'ANR.

Patrick Lemaire et Sciences en Marche