Agrandissement : Illustration 1

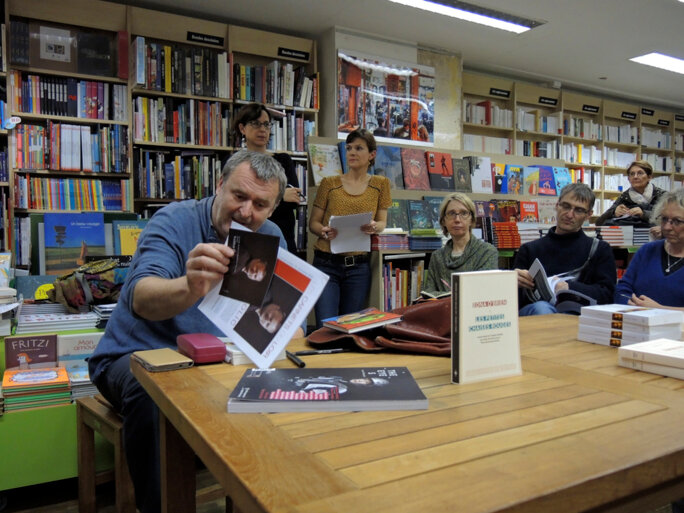

La guerre qui démantela l'ex-Yougoslavie a fait du bosnien Velibor Čolić un écrivain français. Écrivain, il l'était quand il fut enrôlé à 28 ans dans l'armée bosniaque formée pour résister à l'offensive serbe sur la Bosnie-Herzégovine en avril 1992. Les combats, la peur, les morts, l'enfermement dans un camp avec trois mille compatriotes puis l'évasion : c'est ainsi que Velibor Čolić, posant sa valise dans la ville de Rennes, devient un écrivain rendu illettré par l'exil, et dont l'obsession est de devenir ce qu'il est déjà mais dans cette langue dont il ignore encore tout, le français. C'est à la librairie Les Traversées, à Paris, que Les Filles du loir ont rencontré Velibor Čolić, invité pour deux de ses romans distribués à la centaine d'adhérents de cette association de lecteurs : Manuel d'exil, comment réussir son exil en trente-cinq leçons (2016) et Sarajevo Omnibus (2012). Lors de cette soirée du vendredi 9 décembre, parmi les livres, il fut beaucoup question d'exil, de la langue française et de la littérature comme seule voie de secours.

Filles du Loir : Velibor Čolić, pourquoi, avec ce roman Manuel d'exil, revenir aujourd'hui sur l'année 1992, sur la guerre en ex-Yougoslavie, sur votre arrivée en France et la rédaction de votre texte Les Bosniaques ?

Velibor Čolić : Parce qu'avec le triple airbag du temps, de la distance, et de la langue c'est aujourd'hui devenu possible. Ce « je », ce « moi », que j'utilise en français comme si ce n'était pas tout à fait moi, ça m'a aidé à écrire le livre. La langue française m'a donné l'abri, m'a dédouané des choses très dures. Depuis que le livre est sorti on me demande à qui il s'adresse : je ne l'adresse pas aux réfugiés, c'est un « manuel d'exil » pour les gens qui ne sont pas réfugiés car chaque exilé vous racontera une autre histoire. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un manuel, ce n'est pas un récit ou un témoignage, c'est un roman. Je veux dédramatiser l'exil, mais je n'oserais jamais dédramatiser l'exil des autres. Je défends l'idée qu'il n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. La tristesse n'a rien à voir avec la sagesse. Dans Manuel d'exil, j'ai cherché à extraire l'exilé des chiffres, à lui donner un visage, des oreilles, de l'amour, des bêtises. J'essaie de l'extraire des statistiques et de l'humaniser.

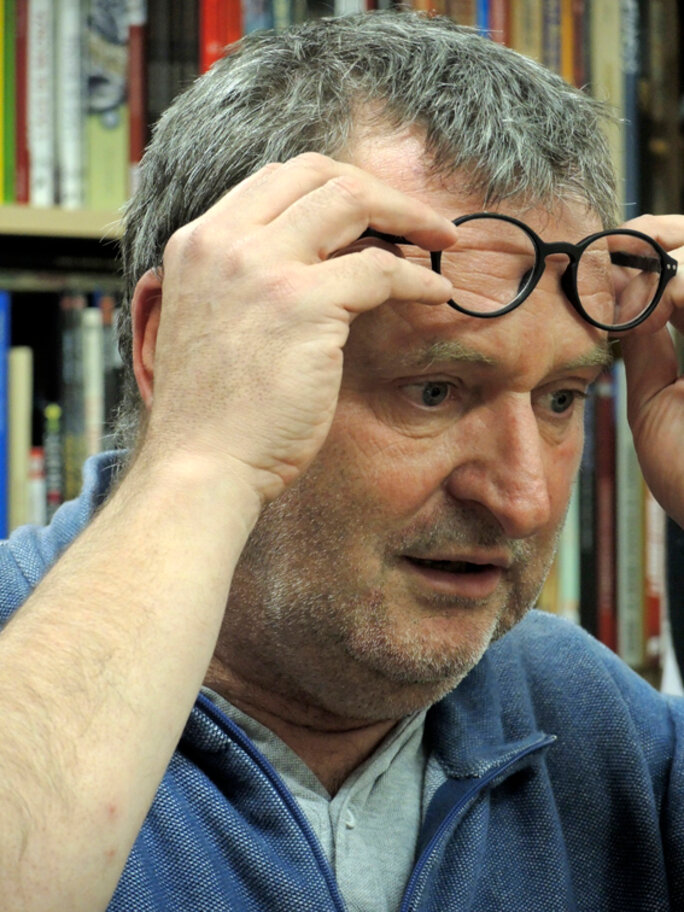

Agrandissement : Illustration 2

Au moment où je pose mon sac dans la gare de Rennes, en juillet 1992, et que je regarde devant moi ma nouvelle terre, je me sens comme comme un tout petit animal effrayé. La peur du migrant quand il quitte son pays n'est rien par rapport à la peur du migrant qui arrive quelque part. Ce Manuel d'exil c'est la quête de verticalité de l'homme, c'est l'angle entre le petit animal et l'homme. L'exilé retrouve le courage de regarder l'autre dans les yeux, se débarrasse de sa culpabilité d'être l'un de ces pauvres que chargent nos leaders, tout est de la faute des pauvres ! J'ai rassemblé tout cela dans un roman.

L'Histoire, la grande Histoire, elle ne s'arrête pas, elle ne va pas trop vite : elle bégaye. Revenir en 2015 sur 1992 c'est le bégaiement de l'Histoire. Tout le monde a fêté le passage au XXIème siècle mais moi je ferme les yeux, je veux rester au XXème siècle parce que ma douleur et toute ma vie sont liées à ce terrible XXème siècle.

Agrandissement : Illustration 3

Filles du loir : La création littéraire peut-elle être considérée comme un pont entre le passé et le présent ?

Velibor Čolić : Mon exil commence quand j'arrive illettré en France : c'est une blessure, une humiliation. J'étais déjà écrivain, j'avais publié trois livres, j'avais reçu un prix littéraire et j'arrive en France illettré. J'avais beau répéter partout : j'ai bac+five ! Celui qui ne dit jamais rien et qui ne comprend rien : il est bête. La quête littéraire est celle de la verticalité. J'ai cherché d'abord la normalité ; les réfugiés, les exilés cherchent d'abord à être comme tout le monde. Quand ma vie s'est normalisée, j'ai voulu redevenir écrivain, c'était hors de question pour moi de devenir autre chose. J'étais une sorte de tête à claques à répéter partout: je veux devenir écrivain, je veux retrouver ma vie d'avant.

Je voulais redevenir écrivain, mais en plus devenir un écrivain français. J'ai cru qu'une autre langue me permettrait d'oublier : si j'apprends vite la langue française, ma douleur restera dans ma langue maternelle. Mais je me trompais. C'est pareil, c'est juste que la douleur change de forme. Plus je suis « français » plus mes livres sont de là-bas. Comme si cette langue que j'ai empruntée, que j'ai apprise avec beaucoup de difficultés, me dédouanait. Mais, en même temps, il m'est impossible d'oublier ma terre natale qui m'a forgé. Plus j'écris en français, plus je suis Bosniaque, plus je suis oriental. Une dame m'a demandé si j'avais réussi mon exil. Il me semble que j'ai réussi, mais j'ai payé le prix le plus cher qu'un écrivain puisse payer : j'ai renoncé à ma langue maternelle, mon outil de travail. Aujourd'hui on parle beaucoup d'intégration des réfugiés, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Essayons que ça se fasse un peu des deux côtés, ce travail d'intégration : si vous faites ne serait-ce que deux pour cent du travail, l'intégration est réussie. La passerelle entre nous c'est la belle langue française, chacun avec son accent. Moi, avec mon accent de Cosaque et vous avec le vôtre, Alsacien ou Parisien, on se donne rendez-vous sur cette passerelle : la langue française. J'ai grandi avec les ponts, avec l'histoire des ponts que me racontait ma mamie Violette : les ponts sont la création des anges. A chaque fois que l'on détruit un pont, on tue un ange. Le pont de Mostar, c'est le plus bel ange qui a été tué.

Quand je suis retourné en Bosnie il y a quelques années, je me baladais à Sarajevo avec cette sensation étrange d'être un touriste : je ne connaissais personne, personne ne me connaissait parce que les hommes de ma génération sont morts à la guerre ou sont en exil. J'ai rencontré un copain de fac, nous allons aussitôt au bistrot comme l'on fait chez nous en pays musulman : j'étais dans mon pays, dans ma ville avec mon copain et je parlais ma langue maternelle. Il me dit : « Velibor, comment tu parles ? Tu as un accent. » Voilà une des définitions de l'étranger : c'est d'avoir un accent partout, y compris dans son propre pays. Partout où j'irai, jusqu'à mon dernier souffle, je serai un homme avec accent.

C'est pas par hasard que des villes comme Sarajevo, comme Beyrouth, comme Alep souffrent plus que d'autres villes. Là où se chevauchent des plaques tectoniques de cultures, de religions, de cuisines différentes, c'est magnifique pendant la paix, mas c'est très fragile et l'on voit ce que cela donne quand il y a des éruptions de violence. Le défi principal du XXIème siècle est celui de notre rapport à l'autre. Il vaut mieux que nous grandissions ensemble plutôt que nous tombions ensemble, parce que, quoi qu'il arrive, ça sera ensemble.

Agrandissement : Illustration 4

Filles du loir : Vous aimez écrire des portraits et des autoportraits, il y a beaucoup de Velibor au miroir dans votre Manuel d'exil...

Velibor Čolić : chez les écrivains de l'exil, comme Zweig par exemple, il y a beaucoup d'esprit et de métaphysique mais peu de corps. Je voulais donner un corps à l'exilé. Le bonhomme Velibor Čolić, il a les cheveux longs, les cheveux courts, il transpire, il pèse 127 kilos, il est malade, il tombe. L'exil est aussi une histoire de corps, d'espace. Je suis là, je ne comprends rien, j'essaie de me déplacer, ça tombe, je comprends rien, je suis ridicule : tout ça c'est l'exil. J'ai fait de ce personnage une sorte d'énorme bonhomme qui marche, qui tombe et qui se relève. Toutes ces anecdotes plus ou moins loufoques, burlesques, rappellent que c'est le corps qui se déplace et qui souffre avec l'esprit.

Filles du loir : Vos portraits fonctionnent comme des petits textes autonomes, ce sont des portraits satiriques, des portraits touchants de personnages venus de mondes interlopes.

Velibor Čolić : L'humanité se cache dans l'homme blessé, l'humanité se cache dans quelqu'un qui est désorbité, l'humain est plus visible chez celui qui est déjà un peu attaqué par la vie. Certains personnages que je décris ont vraiment existé comme Mehmet Baïrami, le tsigane magnifique. J'ai passé beaucoup de temps dans le quartier tsigane de Budapest, au moment où l'OTAN commençait à bombarder la Serbie. J'utilisais mon pseudo français « Alain Balzac », et quand j'entrais dans les bars clandestins, les tsiganes me jouaient « la vie en rose ». Ils me disaient : alors, tu aimes bien être chez le peuple nomade, hein ? Tu sais que nous sommes là depuis le 15eme siècle ? Mais on nous appelle toujours le peuple nomade. Dans les livres, je laisse l'espace pour ce magnifique peuple.

Il y a aussi des portraits un plus sombres comme celui de Joseph Korda, un des derniers juifs survivant de Budapest. Accordeur de piano et gigolo, il me disait qu'à paris dans les années 40 il oubliait qu'il était juif, mais qu'il y avait toujours quelqu'un pour le lui rappeler. Je rends hommage à cette humanité là.

Agrandissement : Illustration 5

Filles du loir : est-il possible d'écrire après Sarajavo ? Est-il possible de croire en la littérature ?

Par malchance ou lucidité, je suis athée. Alors, je me suis inventé un panthéon, une constellation de poètes, d'écrivains. Quand j'avais faim et froid à Paris, je priais : « Oscar Wilde aide-moi ! » C'était vraiment un moteur pour moi. Si on me demande à quoi sert la littérature, je réponds cela : ça sert à survivre. Un moment de bonheur dans ma vie, un moment d'extase, ce fut celui où j'ai refermé L’Étranger de Camus, que j'avais lu en français. C'est peut-être bête cette croyance en la littérature, cette idée qu'il est possible d'habiter la littérature, de vivre dans la langue française. Mais cette croyance m'a aidé à survivre.

Agrandissement : Illustration 6

Le groupe de lecture Les Filles du loir, est une association dont l'objet est de promouvoir la littérature contemporaine et de favoriser la rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs. Créée en octobre 2004, cette association loi 1901, subventionnée par la Région Île-de-France, réunit 150 adhérents qui reçoivent dans l'année 5 livres, dont la lecture sert à préparer une rencontre avec leur auteur. Les soirées organisées par l'association sont ouvertes à tous.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Enregistrer