Agrandissement : Illustration 1

Il est de ces richesses collectives qui paraissent si solidement établies que nous oublions qu’il s’agit de richesses menacées : si nous ne réagissons pas, et vivement, nous risquons d’en être dépossédé·s. L’école publique, notre école, est de celles-là : nous l’avons pensée éternelle, malgré les débats qu’elle a toujours suscités, et voilà qu’elle est sabotée, en danger d’être démantelée, vendue au privé sans que rien ne semble pouvoir arrêter cet effondrement.

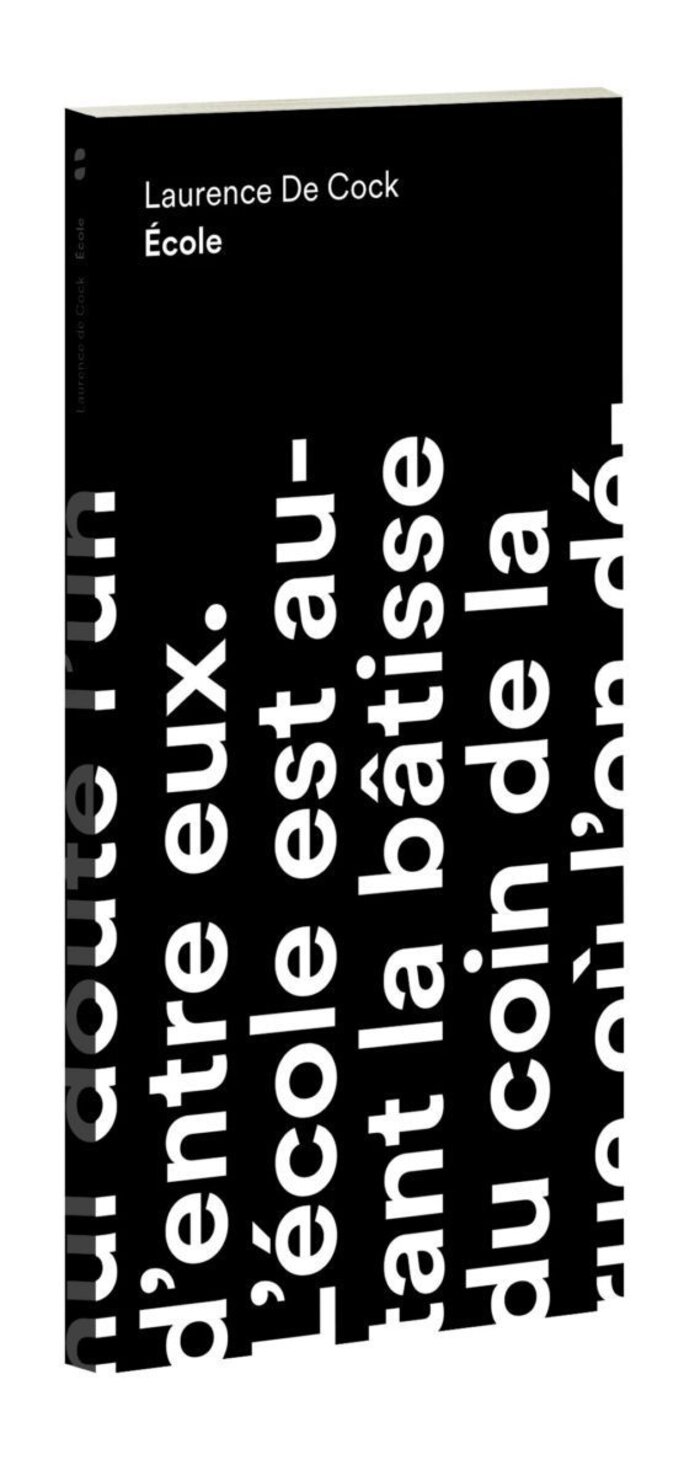

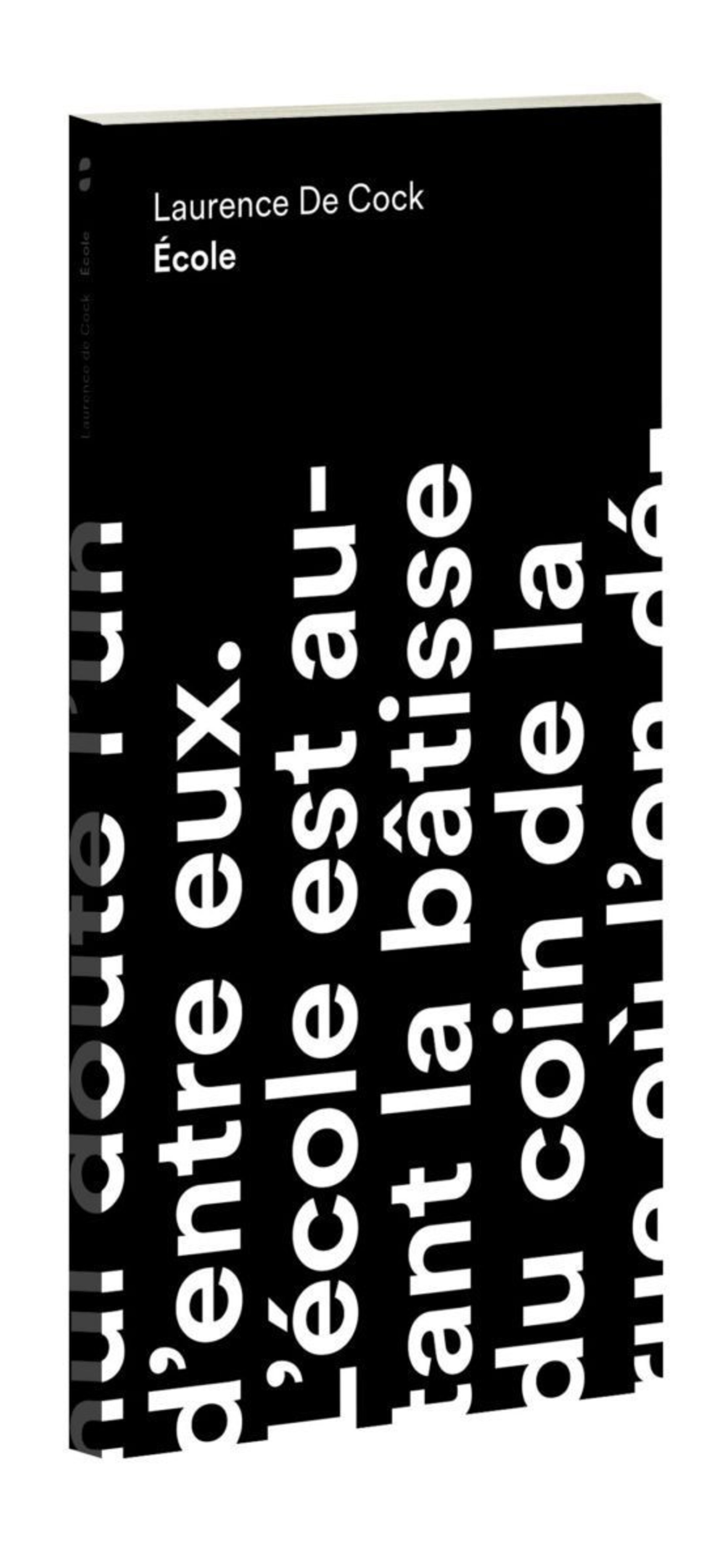

Laurence De Cock, professeure agrégée, enseignante, chercheuse en histoire et en sciences de l’éducation, livre un « plaidoyer » pour l’école publique, bref et frappant. Dans la collection « Le mot est faible » des éditions anamosa, elle décape « École » en cinq chapitres courts, une bibliographie et des remerciements. Il s’agit pour l’autrice de sortir de la fatalité d’une école publique condamnée à son pourrissement, en renouant avec le substrat révolutionnaire de l’école pour tous et toutes, de retrouver sa « visée démocratique ».

Agrandissement : Illustration 2

En historienne, Laurence de Cock propose d’abord un regard rétrospectif sur la progressive mise en place de l’école laïque, gratuite et obligatoire depuis Lepeletier de Saint-Fargeau, cet homme de la Révolution assassiné la vieille de l’exécution de Louis XVI, et qui prônait bien avant Jules Ferry une « école commune à tous et universellement bienfaisante ». L’école publique est longtemps perçue comme un enjeu politique et le restera jusqu’à ce que les intérêts néolibéraux, reprenant ses valeurs en les pervertissant ou les atrophiant, concourent à sa dépolitisation. Aujourd’hui, constate l’autrice en faisant la critique des dernières réformes du ministre Blanquer exemplaires d’une vision dévoyée de l’école « nous entrons désormais dans l’ère de la contre-démocratisation scolaire. » Il est urgent de remettre au jour le politique là où les intérêts d’une classe dominante l’ont escamoté, de restaurer le projet démocratique quand « l’égalité des chances disparaît au profit des exigences de l’austérité. »

Dès les années 1980, les critiques de l’école se sont orientées vers la « mise au pilori de tous les discours pédagogiques visant à ajuster massification et démocratisation scolaire. » L’école ouverte à toutes et tous effraie ceux et celles qui ont toujours été les gagnants du tri social qu’elle opère et qui comptent bien le rester. D’où le recours à certaines notions faussées comme la « méritocratie », pour mieux naturaliser les inégalités scolaires qui sont « perçues comme justes par les enfants en échec », et tout autant par ceux qui ne le sont pas. « Quand on veut, on peut », répète-t-on à l’envi, tandis que l’instrumentalisation des neurosciences fait croire à l’égalité des chances par l’identité des cerveaux poussés à améliorer leurs performances. Laurence De Cock rappelle salutairement le poids des déterminations sociales, des inégalités sexuées, ethniques, géographiques, liées aux handicaps, sur les apprentissages.

Rigide, ennuyeuse et anxiogène, « une école qui tend à s’ajuster aux demandes économiques et à privilégier l’utilitarisme des savoirs plutôt que leur caractère désintéressé », glisse hors du désirable pour soi comme pour le collectif. Alors qu’augmente la souffrance au travail des professeur·es qui doivent faire face à des réformes successives sapant le sens de leur métier, les familles soucieuses d’assurer le bien-être et l’épanouissement de leurs enfants vont aller grossir les bénéfices des écoles privées en partie financées par l’État, qui se prétendent porteuses de pédagogies alternatives. Ces parents payent cher le luxe de s’afficher rebelles, rejetant le cadre normatif de l’école du quartier, alors qu’il s’agit encore de maintenir l’entre-soi tout en favorisant le développement individuel de ces enfants déjà privilégiés. Or, « la réussite d’un enfant ne se conçoit qu’au regard de celle des autres et l’individu ne se pense que dans un cadre collectif, interdépendant donc solidaire. »

Alors, comment sauver l’école publique en danger ? L’un des nombreux mérites de ce texte est de permettre à chacun·e de se situer en percevant plus clairement les enjeux des transformations en cours : dans quelle mesure participons-nous sans en avoir toujours conscience au vaste sabotage de l’école publique ? La peur de l’échec nous fait oublier que la bonne pédagogie est tournée vers la coopération et l’entraide, non vers la meilleure réussite de quelques-uns gagnée sur tous les autres. Démocratie, antiautoritarisme, défense du droit à la scolarisation pour tous les enfants, lutte contre les discriminations et pour la justice sociale sont autant de notions essentielles auxquelles il faut revenir pour mettre l’école publique au service d’une « transformation urgente et désirable du monde. »

Agrandissement : Illustration 3

Ecole

de Laurence De Cock

éditions Anamosa, 2019