Si vous avez vu le film Les Bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin, vous n’avez pu échapper à l’emprise fascinante d’une gamine de six ans occupant l’écran pendant une heure et demie et nommée Hushpuppy (de son vrai nom Quvenzhane Wallis). Or, au milieu des pires tourments (une tornade, un père violent, une mère disparue) et de quelques joies aussi, cette gamine si prenante est le plus souvent sur sa réserve émotive : elle observe impassible, risque un sourire, voile son regard d’anxiété, rien de plus. Et pourtant, tout son être nous parle, tout son corps nous captive. Telle est ou telle peut être la magie de la présence enfantine au cinéma.

C’est bien sur cette magie que prend appui l’ouvrage récent de Nicolas Livecchi, L’Enfant acteur, pour retracer l’histoire du lien fort qui, depuis les origines, s’est établi entre le septième art et les acteurs enfants. Que l’on songe ici au mémorable The Kid de Chaplin mais également à tant de grands films centrés sur le jeune âge. La liste est longue et l’on y épinglera des chefs-d’œuvre comme Zéro de conduite de Vigo, Gosses de Tokyo d’Ozu, Le Voleur de bicyclette de de Sica ou Los Olvidados de Buñuel. Certes, ce n’est pas toujours pour le meilleur que le cinéma a transformé des enfants en stars et Livecchi fait un sort au traitement hollywoodien du thème, qui culmine avec la terrible Shirley Temple jouant l’enfant-femme au point d’infantiliser ses partenaires adultes.

Mais Livecchi a tôt fait de se dégager de l’aperçu historique pour s’attacher à ce qu’implique la problématique si singulière de l’acteur enfant en s’arrêtant à l’œuvre de quelques cinéastes exemplaires. C’est que le cinéma d’enfance a vocation d’être un cinéma « différent » en ce qu’il recourt à des acteurs qui, au départ, ne sont pas des professionnels. De là que, ici bien plus qu’ailleurs, le casting revête une extrême importance, imposant de ne retenir que des enfants se tenant loin de tout cabotinage. Intervient ensuite la question de savoir comment traiter la psychologie particulière des très jeunes telle que la caméra la sollicite. Direction forte ou grande liberté permettant l’improvisation ? Dans tous les cas sur le plateau, il s’agit sur de rassurer et de donner confiance. Il s’agit encore de trouver le bon équilibre entre travail et jeu, de faire que le travail soit jeu.

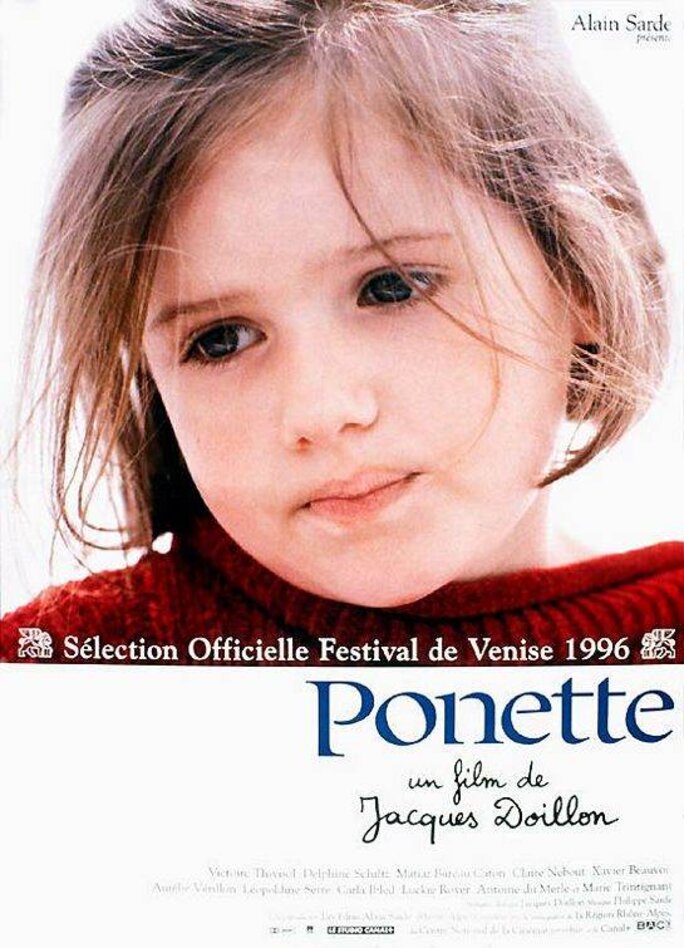

Agrandissement : Illustration 3

Dans le domaine, François Truffaut fut , pour Livecchi, le grand novateur. Truffaut par excellence sut faire droit à la spontanéité de l’enfant. Dans L’Argent de poche — suite de saynètes — comme dans Les Quatre cents coups, il fit choix de très peu diriger et de capter, par le gros plan notamment, l’émotion comme elle surgit, portant sur le jeune âge un regard tendre à la Doisneau. Il fut un maître pour beaucoup de ceux qui vinrent après lui — encore que l’auteur n’ignore pas l’apport de Louis Malle (La Petite), dont il dit : « Rarement un cinéaste aura abordé avec autant d’audace le tabou de la sexualité enfantine. » (p. 266)

Agrandissement : Illustration 4

Mais c’est aux œuvres de Steven Spielberg et de Jacques Doillon que Livecchi va consacrer son analyse la plus serrée. Curieux attelage, on en conviendra. Et pourtant, malgré le caractère fantasmagorique de son univers, Spielberg (E.T., A.I.) est bien un héritier de Truffaut en ce qu’il favorise la spontanéité du jeune acteur pour que celui-ci soit pleinement lui-même. C’est aussi que, dans la ligne d’un Actors Studio et d’un Strasberg souvent évoqués dans l’ouvrage, Spielberg a le souci de stimuler l’imagination de ses jeunes comédiens et d’en capter le résultat à la faveur d’un tournage fiévreux. Quant à Doillon (Ponette, La Drôlesse), il est clairement la grande référence d’un livre qui le tient pour le cinéaste de l’enfance par excellence. « Film après film, écrit l’auteur, Doillon va donc chercher à traduire au plus près les sentiments de l’enfance. Pour parvenir à ses fins, il va s’enhardir en tant que metteur en scène au fil des années, poussant de plus en plus ses jeunes acteurs dans des territoires inexplorés. Plus les scénarios qu’il écrit font appel à des sentiments délicats à traduire […] et plus Doillon démontre l’incroyable intelligence du jeu de l’enfant. » (p. 189) De là, le soin accordé à la préparation du film comme aussi la volonté de faire du tournage un moment plein où les jeunes acteurs se réalisent. De là encore chez lui, la tendance à privilégier tout ce qui renforce la continuité narrative comme le plan-séquence par exemple.

Si, avec un Doillon ou un Spielberg, on voit le cinéma relayer une conception de plus en plus évoluée de la psychologie enfantine, c’est qu’il y a eu avant eux la psychanalyse, qu’il y a eu Piaget et Wallon et qu’il y a eu Dolto, aux travaux desquels le présent livre se reporte plus d’une fois. Ouvrage sérieux donc que celui de Livecchi — et même si sa construction manque parfois de clarté —, mais ouvrage animé aussi par une vraie passion de cinéma, qui s’illustre comme il se doit, par l’abondance des exemples. Il se complète de deux annexes plaisantes : un cahier photos inventoriant les grandes expressions affectives de la cinématographie enfantine et un répertoire de notices évoquant 25 « kiddies » représentatifs du cinéma hollywoodien contemporain.

Nicolas Livecchi, L’Enfant acteur. De François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doillon, Paris-Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, « Réflexions faites », 2012, 23 € 50.