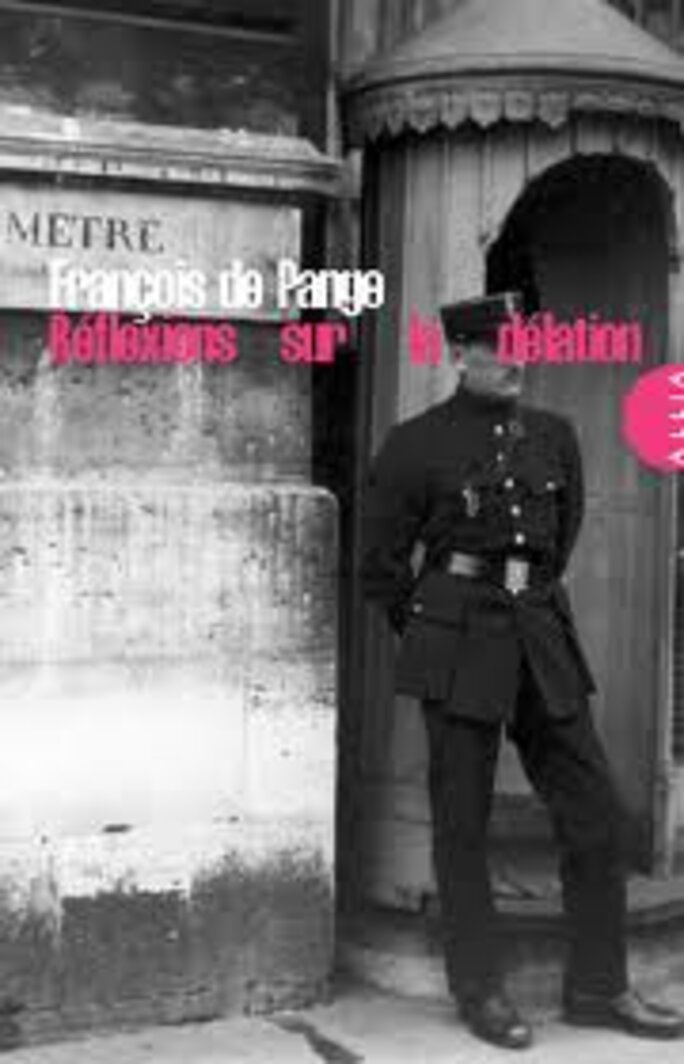

En 1791, François de Pange, aristocrate rallié à la Révolution et membre du club des Feuillants, publie un court essai intitulé « Réflexions sur la délation et le comité de recherches ». En 1872, un éditeur parisien l'exhume et le rediffuse, estimant que l'ouvrage présente un intérêt certain. Deux ans après la Commune. En 2011, les éditions Allia, qui débusquent régulièrement textes rares et bijoux oubliés, le réimpriment à leur tour.

La délation, une tradition bien française ? La question est posée dans la postface de Stefan Lemny. Certes, la période la collaboration fut une apothéose dans le domaine de la dénonciation anonyme, les inspecteurs des impôts vous disent que ce n'est pas joli-joli, de ce côté-là, et depuis plus de quinze ans, dans les palais de justice français, on croule sous le courrier.

Mais ce n'est pas à cette délation-là, dissimulée, qu'en 1790 s'en prend François de Pange. Face à des accusateurs publics qui s'emportent au nom de la morale sans grand souci de la preuve, c'est à leur public qu'il s'adresse. « La délation ferait peu de progrès si elle ne rencontrait dans le peuple des dispositions à la croire ». Il fustige « les imposteurs » : « pour plaire au grand nombre qui désire, ils calomnient le petit nombre qui jouit ». Lui objecte-t-on que l'opinion suit le jugement des sages et non les « déclamations » ? « On tomberait dans une grande erreur. Les hommes éclairés peuvent avoir de l'influence sur l'opinion des générations qui leur succèdent, mais les déclamations imprudentes de ceux qui ne savent pas douter maîtrisent constamment l'opinion de la génération contemporaine », tranche FDP ( il a 26 ans, alors). Il prévient des conséquences funestes de la délation publique : « Qui peut attacher du prix à l'opinion, quand elle a cessé d'être juste ? Quel scélérat la redoute, quand il a vu d'autres scélérats la tromper ? (...) « On assure, sans doute, probablement ! » Désormais, les voix d'un peuple criant « cet homme est un pervers » ne signifieront rien que : « cet homme fut heureux » ( précisons, NDLR, qu'il s'agit là de probité et non de mœurs).

François de Pange, dont les deux frères, sans discuter Révolution et justice, ont préféré émigrer, serait-il un de ces progressistes effrayé par l'ampleur des changements ? Il esquinte au passage la presse, qui répercute trop bien la rumeur, mais y collabore fréquemment, du Journal de la société de 1789 au Journal des hommes libres. Il s'élève au nom des principes (et de la cruelle réalité qui s'annonce) mais se livre, pour le baron de Besenval, à une véritable investigation, une contre-enquête, afin de démontrer l'inanité des accusations.

Le baron de Besenval n'a pas grand-chose pour plaire. C'est un libertin, un fat, un serviteur zélé de l'Ancien régime. Son patronyme à lui seul inspire les chansonniers. A en croire Mme Campan, il a même tenté de s'en prendre à Marie-Antoinette, laquelle l'a du coup relégué au dernier cercle de ses favoris. Dans les sous-sols de son hôtel particulier, il a fait aménager une nymphée, soit une immense salle de bains à l'antique (il y régnait un froid de crypte, l'endroit ne servit jamais). Friand de batailles, il a dirigé les gardes suisses.

Que lui reproche-t-on lorsque Necker le sauve de justesse du lynchage, et qu'on le jette en prison ? Il aurait armé ceux qui ont tiré sur le peuple, il aurait intercepté les convois de vivres, affamant le peuple de Paris. Or, le baron ne dirigeait plus les gardes suisses depuis 1783, et n'avait rien intercepté du tout, car il était parti bouder, le roi lui ayant refusé les troupes qu'il demandait pour assurer une solide répression.

Comme on le voit, François de Pange avait du mérite et du courage à démontrer l'innocence du baron. Et sans doute était-ce délibéré : les principes n'apparaissent jamais aussi clairement que lorsque la réalité incite à les ignorer...

Il poursuivit son raisonnement, dans le même esprit, en un second essai, lui aussi très court, consacré au Comité de recherches, lequel clamait : « Autrefois on abhorrait le personnage du délateur et l'on avait raison (...). Aujourd'hui tout est changé ». Au bout du compte, il interroge la notion de lèse-nation, qui a de beaux jours devant elle.

Quant au baron de Besenval, septuagénaire entre-temps, il fut acquitté. Affaibli par la prison, il consulta. Le médecin lui conseilla un régime requinquant à base de rognons, jambons, viandes et rôtis. L'alimentation hyper-protéinée fit son effet : il mourut illico.

La vie de François de Pange fut intéressante, mais courte. Amant un temps de Mme de Staël, il inspira le personnage d'Oswald, héros de Corinne. Ami d'André Chénier, il se retira sagement en Suisse pendant la Terreur, avant de rentrer à Paris en 1794, où il mourut dès 1796, car il était de faible constitution.

Réflexions sur la délation, François de Pange, 55 pages, éditions Allia, 3 €.