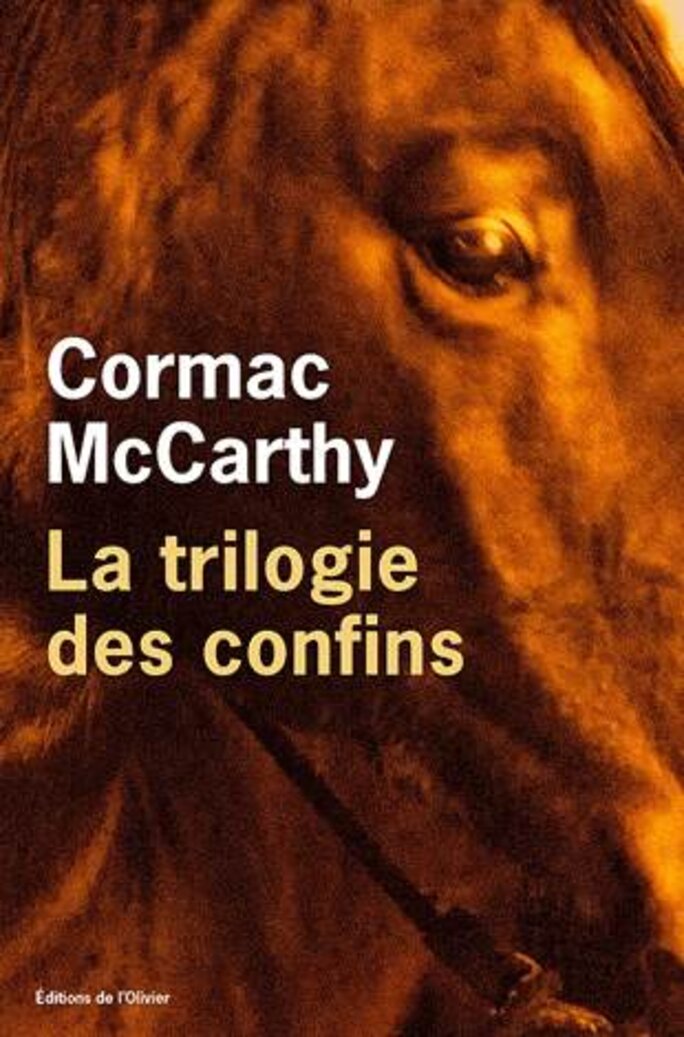

« Il dit qu’il n’y avait pas entre les humains la même communion qu’entre les chevaux et que l’idée même qu’il serait possible de comprendre les hommes était sans doute une illusion. » Cette illusion dont parle Cormac McCarthy dans une phrase à valeur de manifeste est pourtant l’objet de la quête de ses jeunes personnages. La réédition chez l’Olivier de la trilogie de Cormac McCarthy (écrite entre 1992 et 1998) réunit en un seul volume De si jolis chevaux, Le Grand Passage et Des villes dans la plaine.

Cette publication tend à faire connaître l’étendue de l’imaginaire de l’auteur, connu surtout aujourd’hui en France pour son dernier roman retentissant La Route (2007), prix Pulitzer et adapté au cinéma par John Hillcoat.

John Grady dans le premier tome et Billy Parham dans le second ont tous deux 16 ans et sont voués à rejoindre la route lors d’un voyage initiatique inattendu. Nous pouvons parler de concours de circonstances ou bien de conséquences inévitables, les évènements chez Cormac McCarthy s’enchaînent selon une nécessité arbitraire, parfois inconsciente ou illuminée. Le voyage accompli et sans cesse réitéré par ces caballeros remet en question la carte du monde tracée par dieu sait qui et dieu sait quand. Le paysage énigmatique et fascinant est l’endroit où se joue une vérité essentielle, ainsi les personnages continuent sans cesse d’avancer encore plus loin, à la recherche de quelque chose qui est sous leurs yeux depuis le début. Ces frontières dressées entre le visible et l’incommunicable sont aussi des barrières entre les hommes. Le désir de parcourir tout le chemin seul est tentant mais aussi dangereux. La rencontre de nombreux personnages, jeunes Mexicaines, vaqueros, prêtres ou même aveugles incite le héros à se chercher soi grâce à l’Autre, et non plus à poursuivre des chimères (retrouver les chevaux, ramener la louve au Mexique etc.) Ainsi les deux premiers tomes esquissent le même parcours, John et Billy retournant sur leurs pas et ramenant d’amers souvenirs…

Le troisième tome réunit John et Billy dans le même ranch quelques années plus tard alors qu’ils ont échappé à l’enfer qu’ils ont rencontré sur la route. La quête identitaire n’est pas terminée mais le destin se chargera de les mener sur le chemin qui les attend, lorsque John tombe amoureux d’une prostituée mexicaine qu’il veut ramener sur le continent américain. Nous pourrions gloser longtemps sur le sentiment de perte du Rêve américain dans La Trilogie des confins mais ces trois romans offrent plus que cela.

L'American dream ne suffit plus, le constat paralysant est là dés les premières pages du livre, où quelques jeunes rêvent de chevaux quand l’Amérique rêve d’argent et d’industrialisation. Si les chevaux rappellent les westerns ainsi que les ranchs, les tortillas en solitaire dans la nature et les colts, il ne faut pas s’y tromper. Cormac réinvestit le genre balisé et stéréotypé du western pour en tirer l’essentiel, le Rêve des hommes, le rêve d’une unicité véridique entre la nature et l’humain, un retour aux origines primitives et bibliques. C’est pourquoi le voyage est primordial chez McCarthy, il rappelle les étapes rituelles d’un passage mais ce grand « passage » n’aboutit à rien :

« Nous somme nous-mêmes notre propre voyage. C’est pourquoi nous sommes aussi le temps. Nous sommes le temps lui-même. Fugitif. Impénétrable. Implacable. » John Grady et Billy Parham sont des « fantômes d’un passé révolu » et ne sont plus des hommes aux yeux de l’humanité, « une chose d’un temps révolu qu’ils ne connaissaient que par oui-dire ». La quête profonde de ce qui les constitue en tant qu’humains en ce monde les sublime en figure de martyres et ils deviennent eux-mêmes héros de légendes inventées dans des petits villages mexicains, jouets du destin que l’humain (ou plutôt Dieu) à choisi pour eux. Le texte de Cormac McCarthy repose sur un intertexte mythologique, légendaire ou biblique, convoque la quête du Graal. D’ailleurs cette recherche incessante et périlleuse aiguise la conscience et conduit à l'acceptation de ce qu’est vraiment la vérité : « Il raconte l’histoire de cet homme solitaire qui est tous les hommes. Il croit que lorsque deux hommes se rencontrent il peut arriver l’une ou l’autre de deux choses et aucune autre. L’une est un mensonge. Et l’autre la mort. Ça peut vouloir dire que la mort est la vérité. »

Ainsi peu importe l’histoire racontée, ce qui importe c’est la manière de l’écrire : « La vérité ne perdure que dans la parole » car « ce monde aussi qui nous semble une chose de pierre et de fleur et de sang n’est nullement une chose mais un conte. Et tout ce qui est dans ce monde est conte et chaque conte est la somme de tous les contes qui le composent et ceux-là aussi pourtant sont le conte lui–même et tout y est contenu. […] le récit n’a pas de fin.[…] Ecoutés comme ils doivent l’être tous les récits ne font qu’un. »

La polyphonie de la langue (des langues ici, l’espagnol est souvent utilisé) n’a d’autre but que de retrouver le langage primitif du monde, et même si la mort marque la fin des hommes dans le jaillissement de la vérité, l’histoire n’est jamais finie, puisque tous les hommes sont liés au même destin (ce qui est souvent cruel, il n’y a pas de justice dans ce monde où le mal est souvent récompensé). Ainsi la métaphysique côtoie l’hyperréalisme, nous voyons les activités prosaïques des personnages détaillées, systématisées car « rien ne doit être omis » pour retranscrire cette mécanique d’un monde invisible aux yeux des hommes, ne se dévoilant que dans le voyage vers la mort. Les dialogues incessants des personnages avec leurs frères (de cœur ou de sang) sont des répliques incisives, évidentes, et ressassent des paroles oubliées, ancestrales qui sont l’héritage de la terre et des hommes. L’oralité est très présente chez McCarthy et nous pouvons sentir le souffle du narrateur scander ces descriptions idylliques de paysages qui se révèlent fugitivement, dans les yeux de loups ou de chevaux, ou même dans les rêves à tendance prémonitoire :

« Il dormit et pendant son sommeil il fit un rêve et ce fut de son père qu’il rêva et dans son rêve son père était à pied et perdu dans le désert. Dans la lumière mourante de cette journée il voyait les yeux de son père. Son père était debout les yeux tournés vers l’ouest où le soleil avait disparu et où le vent qui fraîchissait venait des ténèbres. Les minuscules grains de sable étaient la seule chose que le vent pût remuer dans ce désert et ils tournoyaient dans un continuel grouillement migratoire. Comme si dans son ultime granulation le monde eût cherché le secours d’un point fixe pour échapper à son perpétuel tourbillon. Les yeux de son père scrutaient l’approche de la nuit dans le rougeoiement de plus en plus sombre au-delà de la limite du monde et ces yeux-là semblaient contempler avec une terrible sérénité le froid et le noir et le silence qui s’avançaient sur lui puis tout s’obscurcit et tout sombra et il entendit quelque part dans le silence une cloche solitaire carillonner et se taire et ensuite il se réveilla. »

Il faut être patient pour aborder ce monde incandescent dans lequel nous entraîne Cormac McCarthy, ses obsessions trouvent des résonnances profondes avec celles du lecteur. C’est une œuvre troublante et énigmatique, qui ne dévoile pas toutes ses clés et qui pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses. Ce triptyque forme une fresque romanesque poignante et insaisissable.

Cormac McCarthy, La Trilogie des confins, traduit de l’américain par François Hirsch et Patricia Schaeffer, l’Olivier, 1191 p., 24 €.