Trois dates pour mémoire. 1961 : Adolf Eichmann, grand organisateur de la « solution finale » des nazis, est capturé à Buenos Aires puis transféré en Israël ; 1962 : au terme d’un procès d’une année, il est condamné à mort et pendu aussitôt ; 1963 : la philosophe Hanna Arendt publie Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la légitimité du mal, où elle se livre à une critique acerbe d’un procès qu’elle a partiellement suivi sans pour autant en contester la légitimité ; son livre suscite une énorme polémique.

C’était donc il y a cinquante ans et il n’est pas mal qu’aujourd’hui un juriste avisé comme Claude Klein, qui fut doyen à l’université hébraïque de Jérusalem, reprenne le dossier dans ses grandes lignes et examine les points de droit qu’il a soulevés et soulève encore. Klein mène son analyse avec sérénité, tentant de défendre une position raisonnable, tout en prenant le parti d’un État dont il estime qu’il a trouvé, dans l’événement comme dans la manière de le conduire, une légitimation forte de son droit d’exister. C’est, écrit-il, « un moment fondateur dans la construction de l’identité d’Israël » (p. 137). Tout au long, l’auteur du Cas Eichmann tente ainsi de clarifier une affaire de grande complexité en s’appuyant au maximum sur des faits et des textes de loi. Alerte, l’ouvrage se lit avec beaucoup d’agrément.

Le procès Eichmann fut double en réalité : il fut celui d’un grand criminel et il fut celui de la Shoah. Or, ni Eichmann ni la Shoah n’avaient été évoqués à Nuremberg. Dans un sens, il fallait réparer cette double et cuisante lacune. Mais était-ce à Israël de le faire ? Tôt dans l’ouvrage, se profile la possibilité d’une cour pénale internationale, nécessité qui refera surface des années plus tard avec Pinochet. Mais on n’en était pas là en 1961 et, si le jeune Etat juif n’était pas passé à l’acte, qui à l’époque aurait pris l’initiative ? Question subsidiaire mais plus cruciale : jugeant Eichmann à Jérusalem, Israël s’arrogeait le droit de parler au nom du peuple juif tout entier ; le pouvait-il ? On voit en quoi tout le débat sur le sionisme rebondit ici. Toujours est-il qu’une loi israélienne avait été promulguée en 1950, retenant l’idée de « crime contre le peuple juif » pour parer aux nombreux cas de reconnaissance de kapos, ces collabos juifs des nazis aux conduites indignes qui furent arrêtés à même le territoire d’Israël. Elle offrait une base solide au procès, un procès que voulait Ben Gourion pour des raisons politiques évidentes.

Ledit procès va mettre en évidence trois personnalités : le juge Moshe Landau, sobre et très intellectuel allemand, le procureur Gideon Hausner, exubérant, excessif et habile, qu’Arendt accusa de transformer le procès en spectacle, l’avocat Servatius enfin, venu d’Allemagne et qui défendit l’accusé avec énergie et compétence. Le procès vit défiler un grand nombre de témoins, les uns concernant Eichmann, les autres la Shoah. Parmi eux, Klein fait le choix des plus marquants. Il s’attarde par ailleurs sur les écrits de l’accusé, ce graphomane qui, jusque dans sa cellule, s’explique sans fin par la plume sur lui-même et sur son action. Par ailleurs, Claude Klein analyse l’énorme texte d’un jugement qui distingue les crimes contre le peuple juif et les crimes contre l’humanité. D’où ressort l’image d’un Eichmann qui « n’est pas seulement un fonctionnaire obéissant aux ordres, mais un antisémite convaincu et zélé » (p. 161), se muant en cette espèce rare qu’est celle de « l’assassin de bureau ».

Klein consacre la troisième partie de son ouvrage au fameux Eichmann à Jérusalem d’Arendt, auquel son propre titre fait écho. Pour lui, il a manqué à la philosophe une véritable compréhension des choses : « Arendt face à Hausner, c’est […] Arendt face à une certaine réalité israélienne qu lui échappe totalement » (p. 211). Arendt a par ailleurs avancé des hypothèses fragiles, disant par exemple que, si les « conseils juifs » (Judenräte) avaient été refusés, le processus d’extermination se serait réduit de beaucoup. Qui peut assurer cela ? Mais le débat a surtout tourné autour de la formule de la “ banalité du mal ” qualifiant la conduite d’Eichmann. Celui-ci aurait doublé sa grande intelligence personnelle d’une bêtise foncière l’entraînant à poursuivre aveuglément son objectif. Ainsi il n’en aurait pas voulu spécifiquement aux Juifs mais, enfermé dans son égoïsme borné, il se serait acharné à les détruire comme il aurait pu faire de n’importe quelle autre communauté. Claude Klein récuse cette conception que, avec d’autres, il estime sans base réflexive.

Le débat Arendt à propos d’Eichmann n’est sans doute pas clos. Mais, à ce débat comme au déroulement du procès, Claude Klein, encore une fois, apporte beaucoup de pertinence. Il rappelle utilement par ailleurs que le procès Eichmann fut à jamais le grand procès de la Shoah.

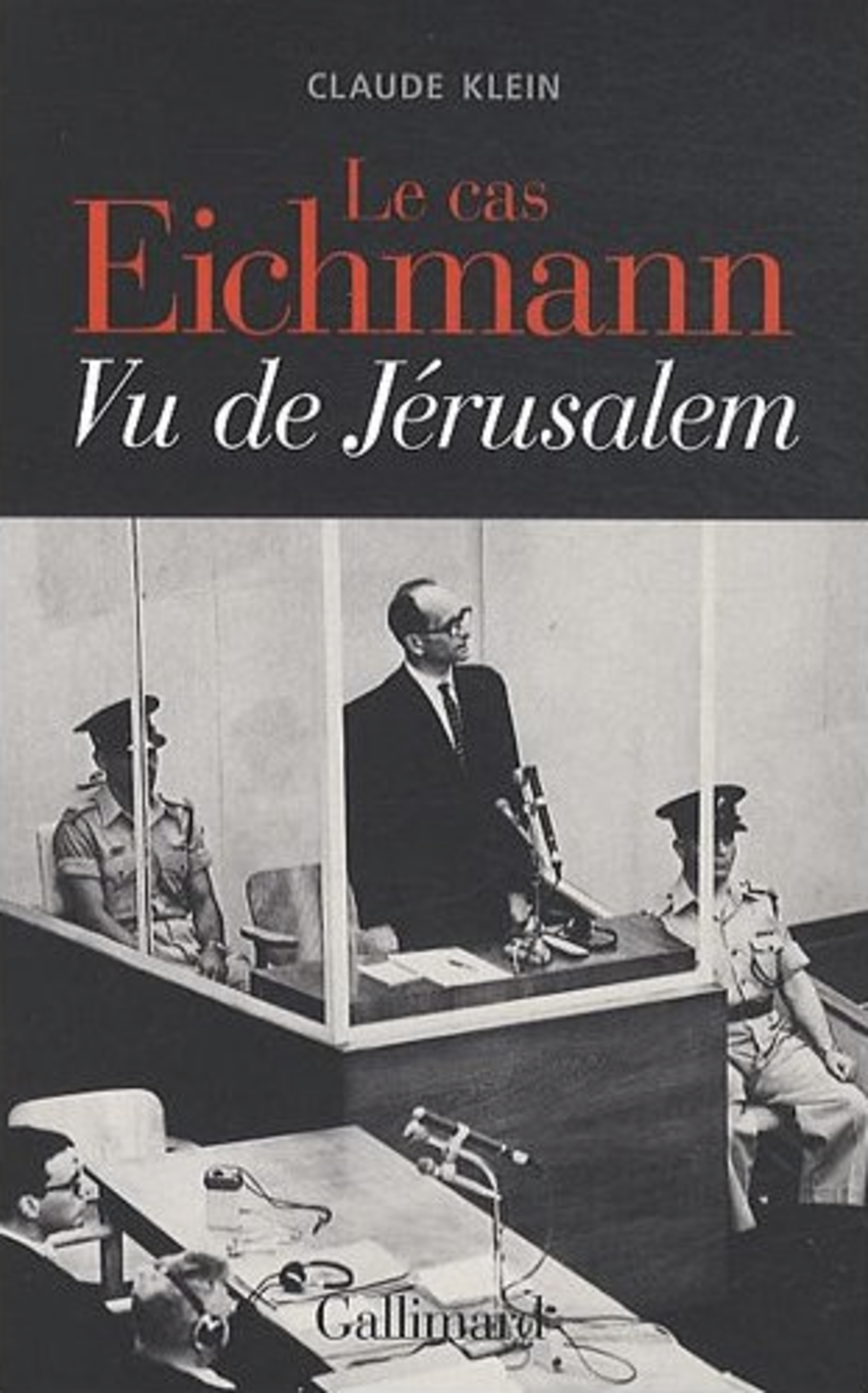

Claude Klein, Le Cas Eichmann. Vu de Jérusalem. Paris, Gallimard, 2012. € 21,90.