« Il ne suffit pas, pour s’instruire, de courir les pays, il faut savoir voyager ». C’est par cette maxime de Rousseau que pourrait débuter l’extraordinaire Panorama du voyage (1780-1920) que signe Sylvain Venayre. L’ouvrage décline toutes les formes du voyage au XIXe siècle depuis les plus anciennes — le voyage d’éducation, le pèlerinage — jusqu’aux plus modernes : le commerce, le reportage, l’exploration, la cure et évidemment le tourisme.

Le livre est à la fois extrêmement érudit, très pédagogique et, de bout en bout, passionnant. On y apprend ainsi les cinq conseils distillés aux jeunes aristocrates avant leur Grand Tour d’Europe, complément indispensable à leur formation mais aussi déplacement beaucoup plus aléatoire que ceux d’aujourd’hui :

— élaborer un plan de voyage tout en restant ouvert aux imprévus ;

— faire, avant le départ, toutes les lectures indispensables ;

— partir accompagné ;

— apprendre la langue du pays que l’on va visiter ;

— prendre des notes quotidiennes sur ce que l’on a vu et appris pendant le voyage.

Les destinations se diversifient au fil du siècle : on ne va plus seulement chercher l’Antiquité en Italie, mais également en Grèce, en Égypte ou au Levant. Le développement des musées entraîne d’ailleurs aussi une distorsion remarquable de l’espace du voyage puisque désormais on peut admirer au British Museum à Londres les sculptures du Parthénon transportées depuis Athènes par Lord Elgin.

On parle aussi dans ce livre des maladies liées au voyage parmi lesquelles la fièvre des voyages, l’apodémalgie. Ceux qui en étaient saisis dans les années 1890 étaient parfois atteints d’automatisme ambulatoire et se retrouvaient loin de chez eux sans savoir ce qui les avait conduits là. Sylvain Venayre traite aussi de la nostalgie, ce désir du retour au pays natal qui finit par devenir au cours du siècle, par un curieux retournement, le manque du pays que l’on ne connaît pas. Dans L’Invitation au voyage, Baudelaire parle ainsi de « cette maladie fiévreuse qui s’empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu’on ignore, cette angoisse de la curiosité ». Et Sylvain Venayre de nous énumérer les autres jolis noms que portait la nostalgie au XIXe siècle : la pothopadridalgie, la philopatridomanie, la nostopatridalgie, la nostopatridomanie, la nostomanie…

On l’aura compris, Sylvain Venayre est un passionné des mots. En témoigne la méthode qu’il a choisie pour élaborer son livre. Son panorama du voyage est en fait une enquête sur le lexique. Il est parti des 2739 ouvrages du XIXe siècle qui contiennent dans leur titre les mots « voyageur », « pèlerin », « touriste », « explorateur », « excursionniste », « flâneur », « globe-trotter », « promeneur ». Sur ces 2739 livres ou périodiques conservés à la Bibliothèque nationale de France, il en a lu ou parcouru 1524, les autres s’étant révélés — heureusement, a-t-on envie de glisser — incommunicables ou inutiles. Il en passe donc par une méthode qu’il doit en partie à l’historien Alain Corbin, une méthode de philologue faisant le pari que ce repérage de l’apparition d’un mot, d’une image ou d’une valeur associée à ce mot permet de faire surgir des moments de rupture et de dater un phénomène.

Pourtant, et c’est sans doute un des premiers faits surprenants dans cet ouvrage d’histoire, Sylvain Venayre insiste moins sur les ruptures dans cette histoire du voyage au XIXe siècle que sur les continuités. Pour lui, l’imaginaire du voyage qui domine le siècle résulte d’une matrice qui est créée dès 1780-1810 et qui perdure jusque dans l’entre-deux-guerres où se mettra en place un autre paradigme du voyage avec ses grandes explorations, ses nouvelles représentations de l’espace de la planète, la diffusion de l’automobile et de l’avion, le goût nouveau pour les mers chaudes l’été, pour les montagnes l’hiver… La méthode utilisée par Sylvain Venayre a une autre conséquence : elle s’appuie sur une vision du voyage propre au XIXe siècle, c’est-à-dire sur celle des Français qui, à cette époque, avaient accès à la librairie, à la presse et elle minore donc sans doute toute une série de déplacements beaucoup plus marginaux comme ceux des immigrants, des vagabonds ou des « gens du voyage ». Mais cette vision anachronique et nominaliste du voyage est en fait parfaitement cohérente avec le vrai projet du livre…

Agrandissement : Illustration 4

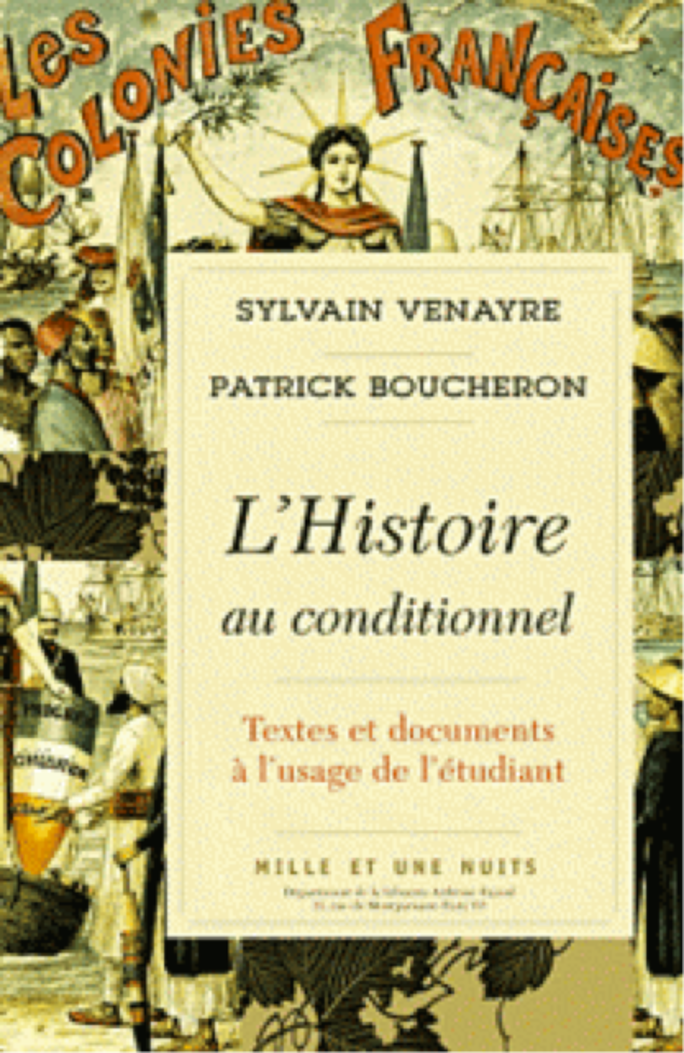

Rappelons d’abord en deux mots quels sont les faits d’armes antérieurs de Sylvain Venayre. S’il est sans conteste l’un des meilleurs spécialistes français de l’histoire des représentations de l’espace et du temps, s’il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le voyage (Genèse d’une mystique moderne, 1850-1940, Aubier, 2002 ou Rêves d’aventures. 1800-1940, La Martinière, 2006), Sylvain Venayre est aussi le concepteur de deux ouvrages récents, ludiques et « mystificatoires » sur l’écriture de l’histoire. Dans le premier (L’Histoire au conditionnel, Mille et une nuits, 2012), coécrit avec Patrice Boucheron, Sylvain Venayre, dans une sorte d’histoire-fiction, imagine qu’au mois de mai 2058, à l’instar d’ailleurs de ce qui s’est vraiment passé en 2011, le document donné à l’agrégation d’histoire sera un « faux ». En découlent toute une série de réflexions très sérieuses, malgré leur mise en scène fantaisiste, sur l’écriture de l’histoire. Dans le second, (Disparu. Enquête sur Sylvain Venayre, Les belles lettres, 2012), il imagine sa propre disparition et l’enquête policière qui en découle l’amène à réfléchir sur l’histoire de l’historiographie.

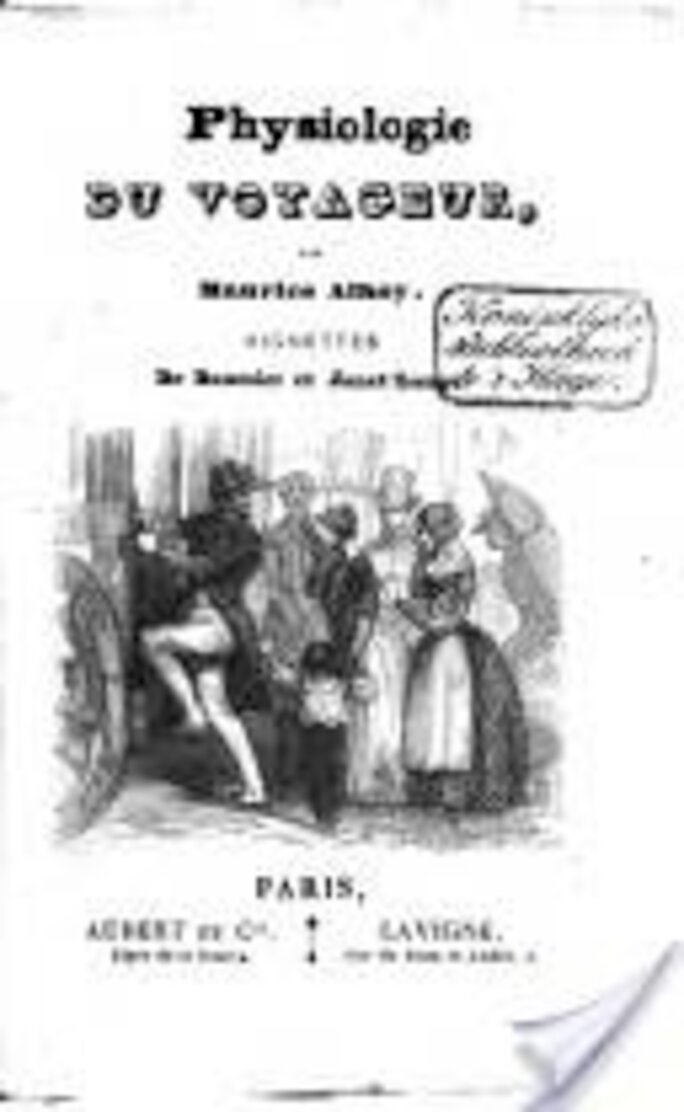

Une fois intégrée la dimension ludique de l’écriture de l’histoire chez Sylvain Venayre, Panorama du voyage découvre tout son potentiel. Son ambition excède sans doute le désir de produire un ouvrage de référence sur le XIXe siècle ; son exigence est aussi, autant que faire se peut et sans rien céder sur les impératifs savants, de créer un objet légèrement anachronique, mimétique des productions du XIXe siècle. S’expliquent alors le titre très connoté, « Panorama du voyage», la structure parfois typologique et physiologique du plan, l’élégance et le soin de la langue. Il s’agit de jouer en palimpseste avec ces formes dix-neuviémistes et littéraires que sont la physiologie (voir par exemple la Physiologie du voyageur de Maurice Alhoy en 1841), et la littérature panoramique (voir Les Français peints par eux-mêmes, Curmer, 1840-1842) pour composer une sorte de pastiche contemporain de ces écritures totalisantes et énumératives, caractéristiques d’un XIXe siècle obsédé par la taxinomie. Avec une grande prudence, une extrême élégance, une érudition et une précision chronologique qui font de ce livre un ouvrage indispensable pour les chercheurs en histoire du dix-neuvième siècle, Sylvain Venayre compose un tableau du voyage qui ravira aussi les littéraires, les bibliophiles, les philologues et les amateurs d’histoire.

Sylvain Venayre, Panorama du voyage, Les Belles Lettres, 2012, 648 p., 35 €