En 1842 et 43, Eugène Sue publie Les Mystères de Paris, roman qui nous restera comme triplement fondateur : l’auteur y inventait le genre du feuilleton de presse ; il lançait avec son héros, le prince Rodolphe, l’image du surhomme justicier ; il révélait au grand public un monde de la misère, du vice et du crime, souterrain monstrueux à même la capitale de la France. Le succès fut immense et suscita chez les lecteurs des réactions passionnées. En fait, ces Mystères furent un moment capital dans la propagation de cet “imaginaire des bas-fonds” dont Dominique Kalifa, historien de la presse, de la police et du crime, capte aujourd’hui l’extraordinaire efflorescence dans un ouvrage passionnant. Jamais sans doute on n’avait rassemblé une telle documentation sur l’expansion en France et en Europe de la thématique des bas-fonds urbains, et jamais on n’en avait fait ressortir avec autant de méthode et de vigilance intellectuelle les arrière-plans mythiques qui mêlent tout ensemble faits réels et éléments fictifs.

Pour Kalifa, il faut faire remonter la perception inquiète de la misère à une époque qui commence juste après le Moyen Âge, quand pouvoir et police en finissent avec une pauvreté transcendée par le divin et “inventent” les faux pauvres, ces escrocs de la société qui, sous des vêtures ignobles, trompent les gens. La tâche devient alors d’identifier ces malfaiteurs et de les recenser, ce qui sera tôt fait en maints inventaires et publications. Pourra ainsi venir, au XVIIe siècle, le temps de l’étonnante Cour des Miracles, « lieu secret et dangereux où, le soir venu et comme par miracle, les aveugles retrouvent la vue, les manchots leurs bras et les culs-de-jatte leurs jambes » (p. 92). De là, l’idée d’une société clandestine qui aurait sa hiérarchie et ses chefs. De là, que les enquêtes sur les bas-fonds se multiplient si bien que l’on voit se développer toute une littérature qui atteindra même à la sophistication avec le picaresque espagnol.

Est venu parallèlement le temps des bandits de grand chemin dont quelques-uns, légendairement au moins, volent même au secours du pauvre peuple, de Robin Hood à Mandrin. Mais tous les misérables n’ont pas l’occasion d’atteindre à cet héroïsme et sûrement pas ceux qui vivent enfermés dans les hôpitaux et asiles urbains où se rassemble toute une lie sociale, celle dont Michel Foucault pourra montrer qu’elle est prétexte à une vaste opération de contrôle et de redressement.

Mais voici le XIXe siècle commençant qui, avec les retombées de la Révolution et les premiers temps de l’industrialisation, donne à la réalité des bas-fonds une ampleur inconnue jusque là. C’est qu’entre classes laborieuses et classes dangereuses, la confusion s'opère de plus en plus. Tout pauvre est un danger. Et l’on a ainsi rejoint ce monde des misérables dont Victor Hugo écrira l’épopée.

La partie centrale du présent ouvrage est aussi la plus passionnante. C’est là que l’anthropologie historique dont se réclame DominiqueKalifa donne toute sa mesure. Elle propose quatre “scénographies” où les bas-fonds se donnent à voir sur le théâtre urbain. En première ligne sera évoquée à nouveau la frénésie de classer et d’établir des listes qui s’empare très tôt de la société et de ses policiers-enquêteurs. À partir d’une certaine époque, l’enquête est permanente qui inventorie les cas et les tares. Seconde scénographie, celle du “prince déguisé” qui s’encanaille en plongeant dans des bas-fonds où il fait le tri entre bons et méchants. Temps du prince Rodolphe, grand philanthrope se mesurant au Maître d’école et sauvant Goualeuse et Chourineur. À la troisième scénographie correspond cet extraordinaire phénomène que fut la “tournée des grands ducs” et la visite des lieux de la déglingue dans un esprit largement touristique : ici le style du carnaval se fait folklore et l’on est à deux doigts d’y renconter Milord l’Arsouille. Enfin l’imagnaire s’ouvre, au terme du XIXe siècle, à la poésie des bouges, des mauvais garçons et des filles perdues, que chantent Bruant et les cabarets de la Butte Montmartre. Comme on voit, il est, de Paris à Londres et même à Buenos Aires, toute une fantasmatique des bas-fonds qui reconduit inlassablement l’idée selon laquelle des êtres dangereux sont parmi nous et gangrènent la ville.

Pour extirper la misère, maints remèdes sont passés en revue : les maisons d’enfermement une fois encore, le bagne et sa relégation (auxquels Kalifa consacre de fortes pages), la destruction de certains quartiers. Vient cependant le temps où, dans une société de plus en plus normée, les bas-fonds commencent à se défaire. Mais ont-ils vraiment disparu et le XXe siècle n’a-t-il pas donné naissance à ce nouveau monde du crime et de la prostitution que l’on nomme “le milieu” ? C’est ce milieu-là qui fait le mieux ressortir la fascination qu’exerce la pègre. Il est même, observe judicieusement Kalifa, une érotique des bas-fonds à laquelle nous pouvons succomber comme le firent les princes et les barons (voir Charlus s’encanaillant au bordel de Jupien chez Proust). « On peut donc, note l’auteur non sans malice, aller au bas-fond comme on va au bordel, ou le considérer comme un vaste terrain de chasse ouvert à tous les possibles » (p. 363).

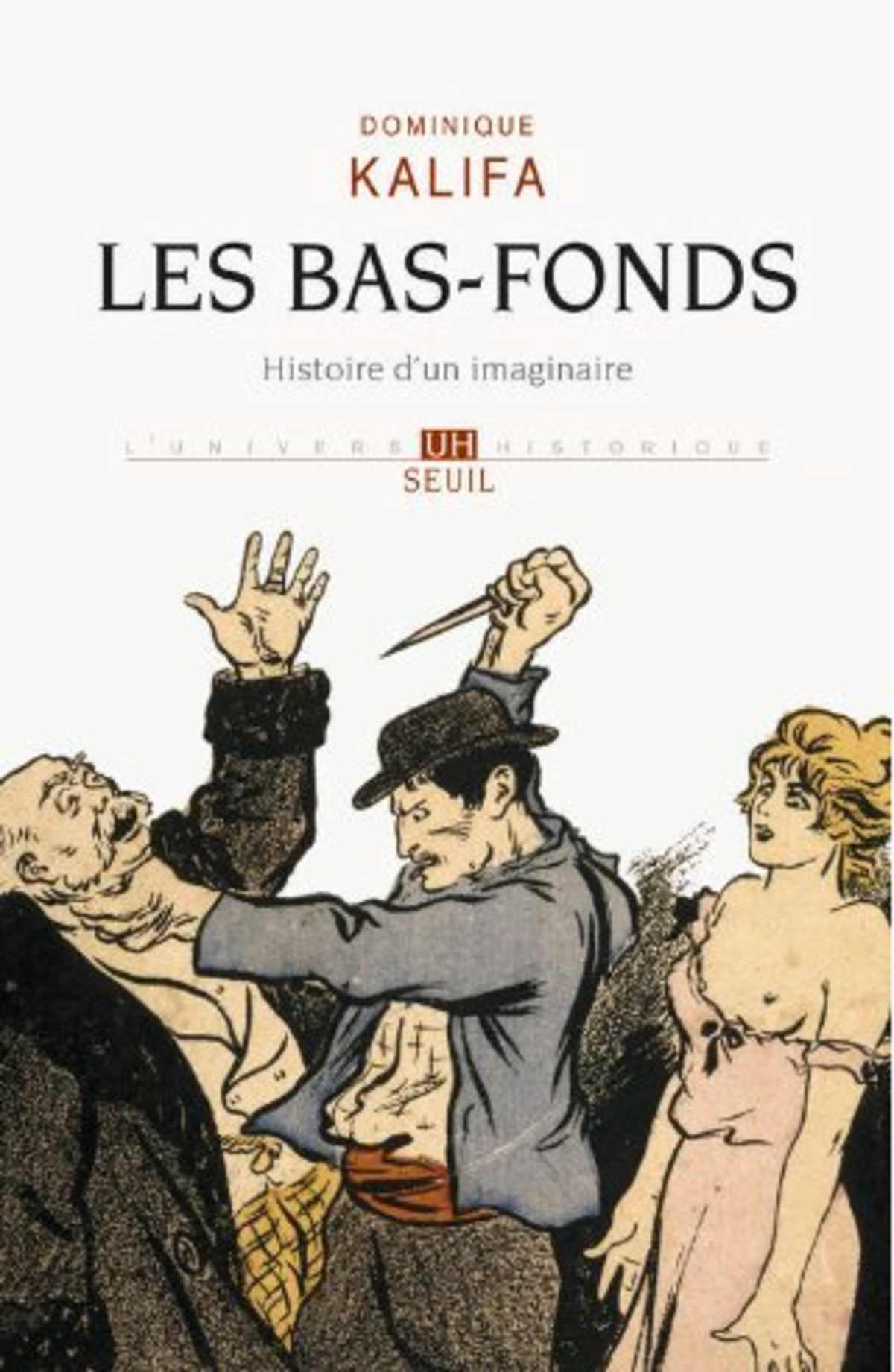

Dominique Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, “L’Univers historique”, 2013. 25 €.