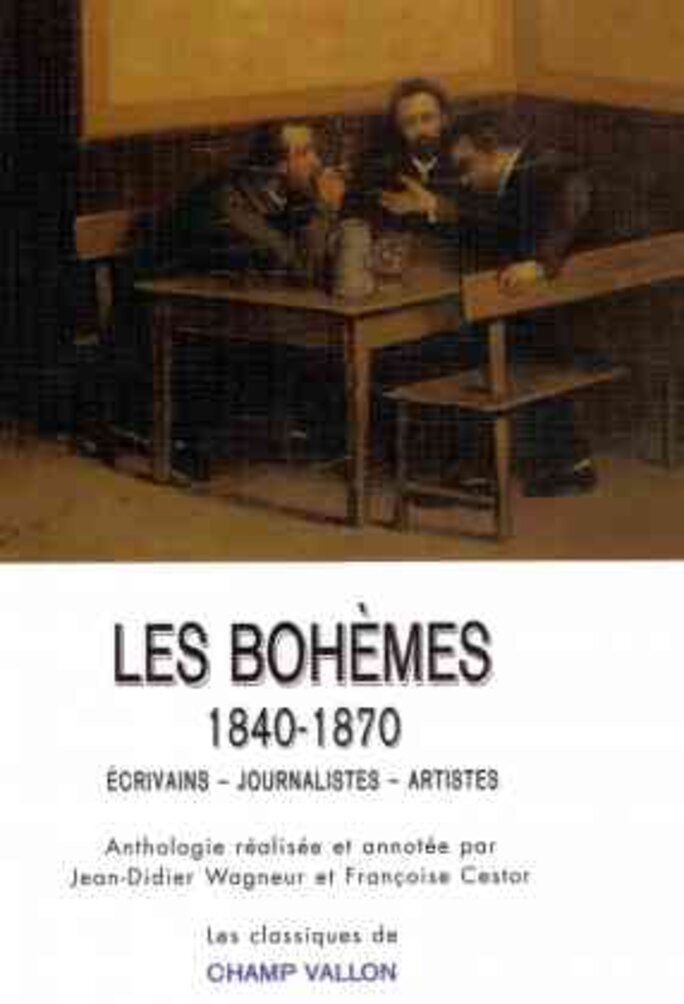

La bohème ? C’est une chanson de Charles Aznavour, nous dira-t-on peut-être spontanément. Justement d’où vient cette vision très mythifiée (vingt ans, Montmartre, le ventre vide, les nuits blanches passées à esquisser la ligne d’un sein) de la vie d’artiste ? Après la belle exposition « Autour de la Bohème » tenue au Grand Palais, la réponse se trouve dans l’énorme anthologie (1440 pages !) que font paraître Jean-Didier Wagneur, conservateur passionné par la question et déjà éditeur des mémoires d’Emile Goudeau, Dix ans de bohème, et Françoise Cestor. Ce premier volet – car ils préparent maintenant une anthologie de la bohème fin de siècle – exhume une série de textes (articles, chroniques, poèmes, souvenirs, fiction) sur la bohème réaliste et fantaisiste du milieu du XIXe siècle.

Le phénomène de la bohème est d’abord sociologique. Dans les années 1840 se retrouvent à Paris, toute une population de jeunes bacheliers, souvent provinciaux et bourgeois, qui, au lieu de s’engager dans des études de droit ou de médecine, se laissent tentés par le miroir aux alouettes de la carrière d’artiste ou d’écrivain. En toile de fond de ce mirage, les positions mirifiques et la célébrité d’un Lamartine et d’un Hugo. Bientôt ces jeunes gens, « victimes du Livre » selon l’expression de Jules Vallès, doivent se tourner vers les petits métiers alimentaires offerts par l’industrialisation de la presse et de l’édition : traductions, rédactions de notices de dictionnaire et surtout petit journalisme. Ils connaissent le déclassement et la misère noire.

Agrandissement : Illustration 2

C’est dans les mêmes années 1840 que ces jeunes hommes — les femmes sont rares, pour ne pas dire inexistantes dans ce milieu — commencent à utiliser le mot de bohémiens pour se désigner eux-mêmes. Le terme, on s’en doute, est plutôt connoté comme péjoratif par la classe bourgeoise qui y décèle l’allusion aux nations nomades venues d’Europe de l’Est, victimes depuis des siècles de préjugés, de persécutions et de discriminations. Pour les artistes, la bohème définit un mode de vie en rupture avec les normes, déterminé par la jeunesse, la camaraderie, l’amour libre, la vie nomade et insouciante de ses membres. On retrouve Aznavour.

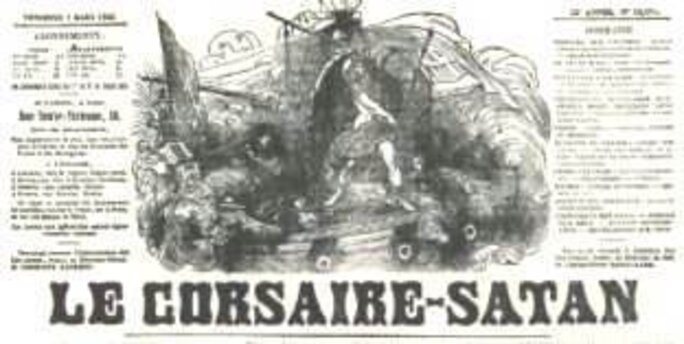

Henry Murger fait de cette nouvelle classe de candidats à la vie littéraire un mythe en publiant dans Le Corsaire-Satan une série de courtes nouvelles sous le titre Scènes de la bohème. Mais avant lui déjà, toute une série d’écrivains avait investi le terme comme en témoigne dans l’anthologie une série parue dans le journal satirique Le Charivari entre 1842 et 1844, intitulée « Bohème littéraire » et déclinant la typologie des bohèmes : l’intrus, le manœuvre littéraire, le grotesque, le génie que l’on veut étouffer.

L’anthologie récupère l’œuvre littéraire de cette génération de parias du livre qui a essaimé dans la petite presse de l’époque ses textes fantaisistes. Le bohème parle d’abord de lui-même avec beaucoup d’ironie dans des typologies, des biographies, des caricatures foisonnantes mais il invente aussi de nouvelles formes d’écritures à partir de ses flâneries urbaines. Il explore la vie nocturne, celle des bas-fonds et des barrières, dans des poèmes en prose ou des chroniques. Il fait aussi l’historiographie érudite et fantaisiste de sa propre posture, allant déterrer des figures d’excentriques du passé : Gilbert, Escousse, Hégésippe Moreau et puis plus proche Nerval bien sûr. Cela grince alors parfois : la bohème de la folie, de la défaite, de l’hôpital, du suicide se superpose à la bohème insouciante et légère d’Aznavour.

Cette anthologie est une mine, un cabinet des curiosités, un magasin pittoresque et disons-le sans fard, elle est plutôt destinée au flâneur curieux, à l’amateur d’excentricités, au thésard sur le dix-neuvième siècle ou encore à l’historien érudit qu’au lecteur occasionnel, en quête de best-sellers estivaux. L’érudition est délicatement feuilletée mais elle paraît sans limites entre les notes, les préfaces, le dictionnaire des personnages et des journaux, la bibliographie et l’index. On ne trouvera pas dans l’ouvrage le sans doute trop classique Scènes de la vie de bohème de Murger (1851), le livre à l’origine de cette mythologie de la vie littéraire mais des dizaines et dizaines de textes d’écrivains-journalistes plus ou moins connus (Etienne de Jouy, Théodore de Banville, Alexandre Privat d’Anglemont, Jules Janin, Champfleury) qui racontent d’une manière mythifiée ou démythifiante la Bohème. La forme de l’anthologie convient particulièrement bien à ce genre de textes souvent morcelés, parus par bribes ou en séries. Parmi les livres un peu plus longs présents dans l’anthologie et qui attendaient leur réédition depuis longtemps : Histoire de Murger pour servir à l’histoire de la vraie bohème par trois buveurs d’eau d’Adrien Leloux, Léon-Noël et Nadar (1862) et Les Derniers bohêmes : Henry Murger et son temps de Firmin Maillard (1874).

Les Bohèmes 1840-1870, écrivains-journalistes-artistes, anthologie réalisée et annotée par Jean-Didier Wagneur et Françoise Cestor, Les Classiques de Champ Vallon, 1440 p., 32 €

Illustration :

Olivier TASSAERT, intérieur d'atelier, 1845 (Musée du Louvre)