Pratiques du chant et de la musique

Par Josette Ueberschlag, chercheure au CIMEOS, Université de Bourgogne-Franche Comté.

Une des caractéristiques de la pédagogie Freinet consiste à accompagner chacun des apprentissages par une technique aisément utilisable en classe par les élèves et le maître. Apprentissage de la lecture par l’usage de l’imprimerie, échanges interscolaires par la mise à disposition de caméras Pathé-Baby, travail libre par le fichier scolaire coopératif, chant choral par l’emploi du phonographe et de disques enregistrés tout spécialement, musique et solfège par la flûte à bec fabriquée par les élèves. Freinet, en effet, n’a eu de cesse de rappeler la primauté de l’outil sur une conception intellectualiste de la pédagogie. L’éducation et les apprentissages, dit-il, se construisent comme une conquête faite par le travail, l’expérimentation permanente et la mise à la portée des enfants de matériels adaptés. « Cette forme nouvelle de culture par le travail vivant ne sera rendue possible et ne se développera que dans la mesure où nous pourrons mettre à disposition [de nos élèves] les outils et les techniques qui permettront effectivement ce travail »[1].

La création d'une discothèque circulante

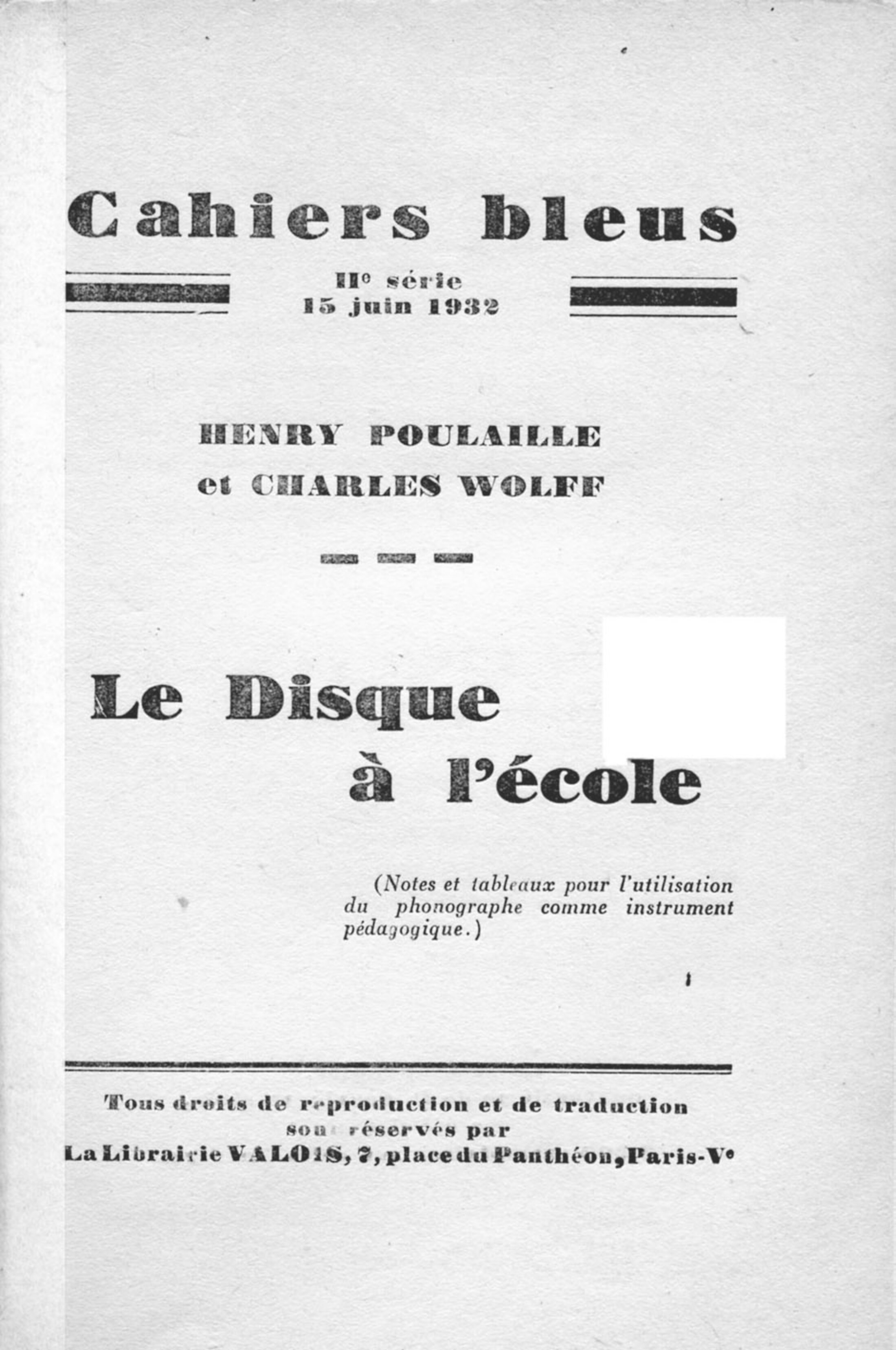

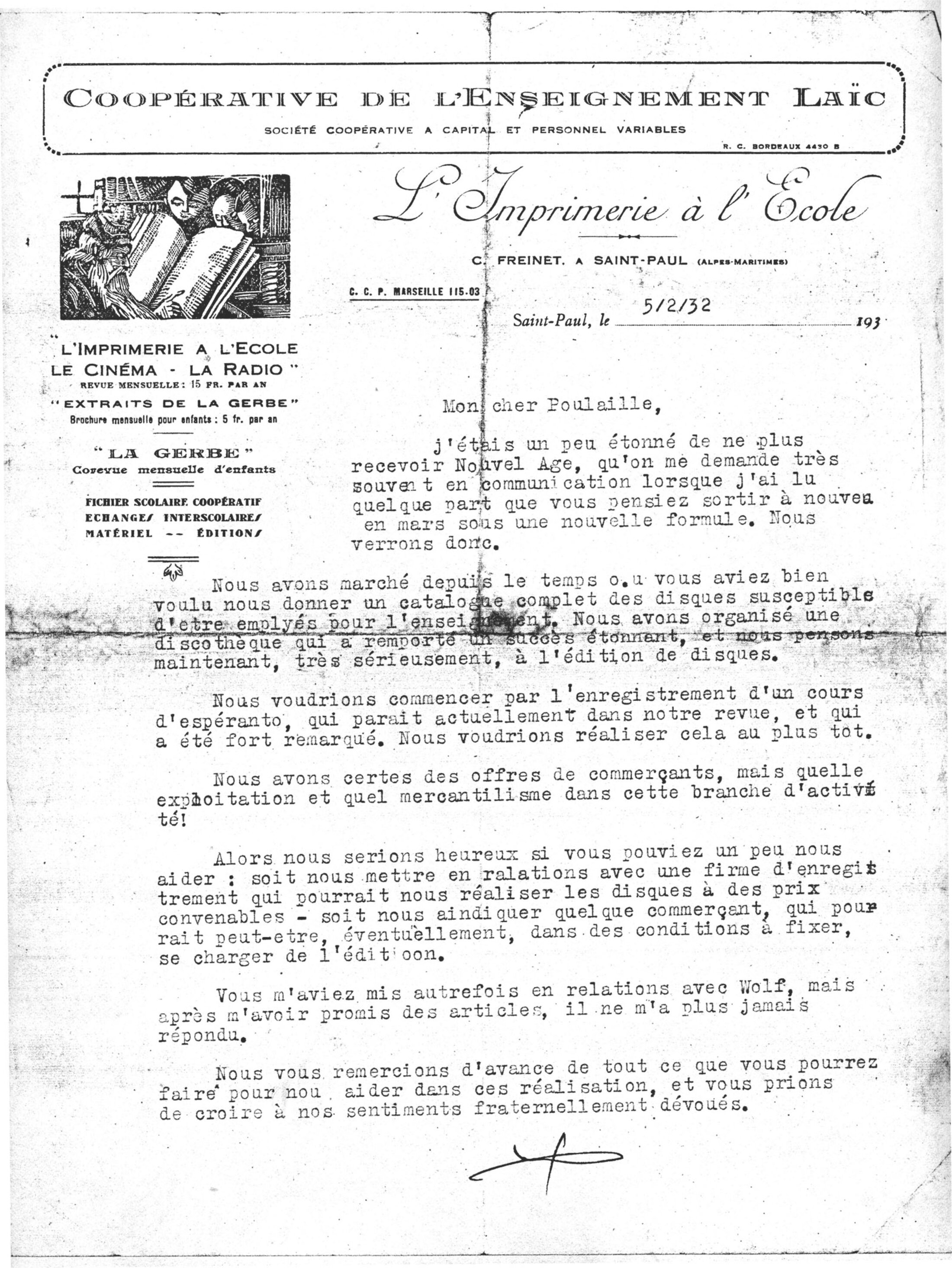

Pour favoriser le chant choral, Freinet crée en tout début de l’année 1932 – annonce faite en décembre 1931 dans L’Imprimerie à l’École – une discothèque de prêt comprenant au départ 200 titres choisis par Henry Poulaille[2]. Ce dernier est un ami de cœur de Freinet, rencontré alors que ce dernier était encore en poste à Bar-sur-Loup. Tenté alors par l’écriture, Freinet avait noué des relations suivies avec lui, car il en partage pleinement les opinions sachant aussi son engagement dans les cercles journalistiques et le monde de l’édition. Ensemble, ils échangent sur la littérature prolétarienne, autrement dit le roman parlant[3] « qui donne l’illusion que l’on vous parle directement à l’oreille. [Roman] qui cherche à imposer la sensation de la parole vive, et à faire oublier la lettre, le texte écrit, qui s’interpose entre l’auteur […] et le lecteur »[4]. Ce type de récit abat les frontières rigoristes entre la langue parlée et celle châtiée de la littérature. Oraliser parfois l’écriture permet à Freinet comme à Poulaille de donner accès à la lecture à tout un chacun sans distinction de classe sociale, ainsi que de donner le goût et l’audace de produire ses propres textes. Dans cette démarche, les deux hommes remisent au second plan la conformité de la langue pour se soucier d’abord de l’expression authentique de soi.

Un des principes clé de la pédagogie Freinet est en effet celui de la « libre expression ». Ce terme désigne chez Freinet, « l’incitation faite à l’enfant de s’exprimer par divers moyens (dessin, parole, écriture, chant, etc.) suivant son sentiment et non selon des règles prédéfinies »[5]. Nouvel entrant marginal dans le champ pédagogique, Freinet tient une place comparable à celle d’Henry Poulaille dans le monde littéraire. D’où chez eux, cette communauté de vues politiques et sociales.

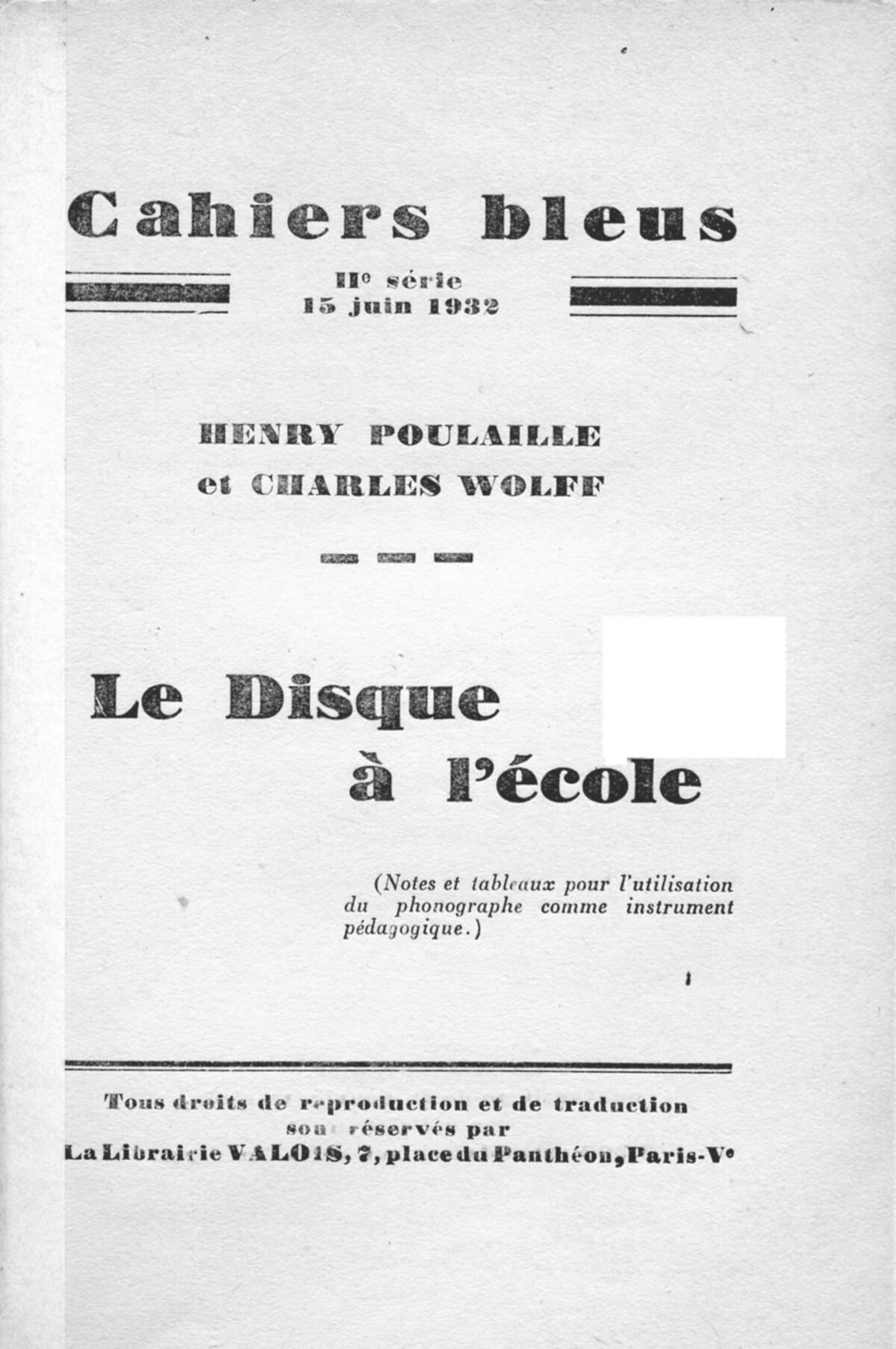

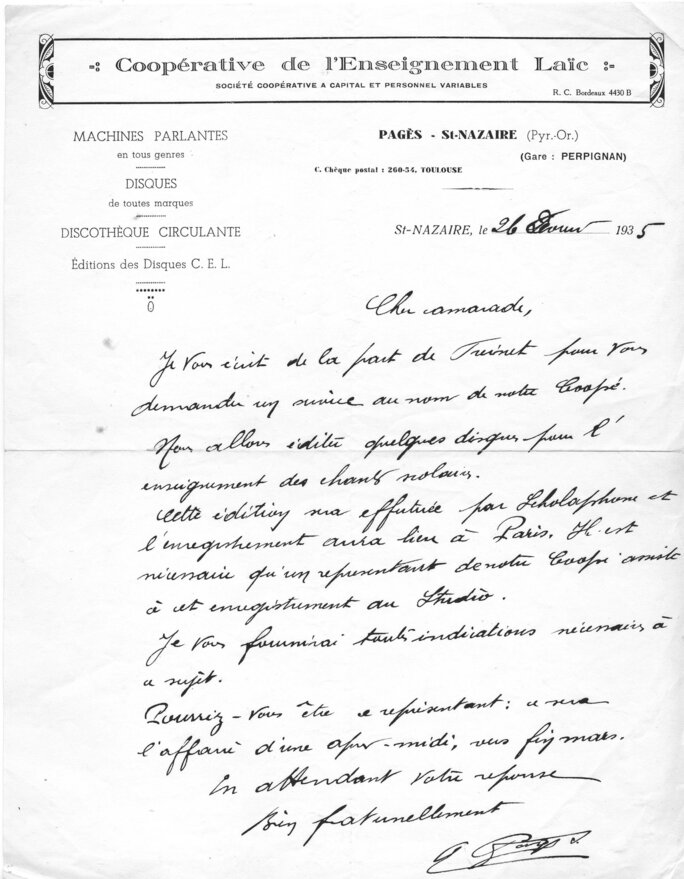

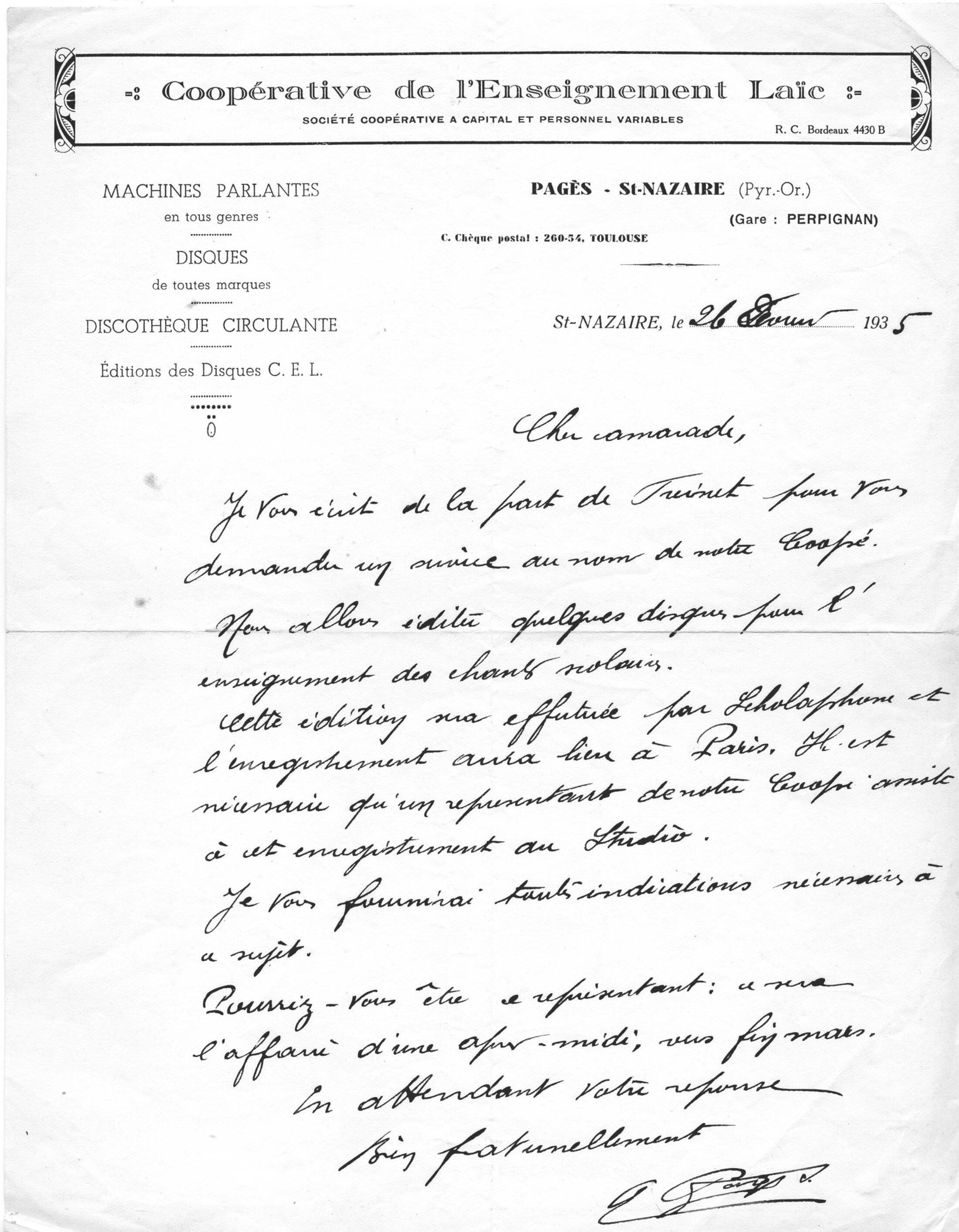

Agrandissement : Illustration 1

Or, il se trouve qu’Henry Poulaille tient la chronique des « Disques » dans la revue Monde. Qui donc mieux qu’Henry Poulaille pouvait conseiller Freinet sur une discothèque scolaire[6]. Si elle a un peu tardé à voir le jour, Freinet comme l’écrit son épouse Élise, « ignore tout de la musique et ne sait pas chanter »[7]. La discothèque qui portera le nom de « discothèque circulante » sera conçue à l’image de la Cinémathèque coopérative de l’enseignement laïc, fonctionnelle en début d’année 1932, bien que trois articles de Poulaille[8], l’annoncent dès 1930 et gérée par Antonin Pagès instituteur dans les Pyrénées Orientales[9]. Sa création favorisera également une étude comparative sur les phonographes existants et conduira à la fabrication d’un phonographe CEL vendu aux adhérents 500 fr[10].

Les activités de création

Les gouvernements du Front populaire successifs favorisent, encouragent et accroissent les pratiques culturelles à l’école notamment en accordant dans l’emploi du temps, trois heures réservées aux activités dirigées (initialement appelées loisirs dirigés). Il s’agit d’heures sans indication programmatique du ministère, laissées « libres » pour des projets à l’initiative des élèves et des instituteurs. Ce fut une avancée considérable, une mesure sans précédent dans la scolarité des élèves ! Les classes Freinet consacreront ces trois heures à l’expression libre des enfants en dessin, théâtre, musique, chant, etc. Ces activités qui étaient pour Freinet depuis une dizaine d’années « une sorte de travail en contrebande, sans écho, dit-il »[11] deviennent une pratique scolaire, désormais admise. Freinet redoute toutefois des détournements de leur sens si la portée de cette nouvelle pédagogie n’est pas respectée, c’est-à-dire si elle ne répond pas « aux besoins intimes des enfants animés par un désir psychique d’enrichissement et de création »[12]. Méfiant par rapport à l’interprétation qui en sera faite, il craint que « la scolastique ait tendance à imposer aux éducateurs des techniques qui correspondent aux nécessités commerciales […]. Ce serait alors, dit-il, la faillite des activités dirigées, le retour aux manuels, aux leçons, aux devoirs et l’échec de ce bel élan en faveur de l’Éducation nouvelle »[13]. Dans cette période de renouveau de l’éducation, Freinet et le GFEN (Groupe français d’Éducation nouvelle) travaillent main dans la main. Freinet entre à son comité directeur au titre des écoles privées puisqu’il dirige maintenant son école privée à Vence depuis la rentrée 1935. Mais les écoles publiques pratiquant la pédagogie Freinet ne sont pas oubliées pour autant puisqu’un instituteur d’Eure-et-Loir, Emmanuel Pichot, y est chargé d’une responsabilité nationale à savoir recenser les activités éducatives non scolaires pour le compte du GFEN.

Agrandissement : Illustration 2

Le chant choral

Dans le cadre nouveau des loisirs dirigés tandis que les instituteurs investissent davantage les activités manuelles telles que la menuiserie, le jardinage ou autres, les institutrices, elles, se tournent davantage vers l’éducation artistique de leurs élèves notamment avec le chant choral. Ainsi, celles qui auraient moins d’aptitudes musicales sont maintenant ravies d’être secondées par un nouvel auxiliaire : « les disques d’éducation au chant » fournis par la CEL[14]. Sur un disque, figure un unique chant enregistré en deux temps dissociés qui correspondent à des plages séparées : l’une porte la chanson seule pour l’apprendre par audition, l’autre donne l’accompagnement musical joué au piano ou par un orchestre. Quelle utilisation du disque préconise-t-on ? Le texte d’un couplet écrit au tableau, imprimé ou encore recopié sur un cahier, est d’abord lu à haute voix par un élève. Puis, on écoute silencieusement le chant qui passe sur « le phono » ou le « pick-up[15] », termes usuels à l’époque. Une fois, deux fois, trois fois, les élèves écoutent alors qu’ils suivent le texte des yeux. Dès la seconde audition ou la troisième, quelques enfants capables de mémoriser la mélodie commencent à la fredonner, d’autres bientôt s’enhardissent. Après quelques essais et certainement en moins d’un quart d’heure, le chant est appris. C’est alors que, mettant l’aiguille sur la deuxième partie du disque, la maîtresse ou le maître font entendre l’accompagnement, puis les élèves suffisamment familiarisés avec l’air de la chanson chantent en chœur en démarrant sur la bonne mesure.

Pour aider les instituteurs débutants à se servir de ce nouvel outil, le groupe d’Éducation nouvelle d’Eure-et-Loir (GEN)[16] dont Emmanuel Pichot est président consacre des séances à l’initiation au disque permettant l’apprentissage d’un chant. La première démonstration eut lieu le 27 février 1936 à Chartres animée par Suzanne Lejeune[17]. Après une brève présentation où elle explique comment utiliser le disque, ses élèves découvrent un chant qu’ils ne connaissent pas. À la fin de la réunion, l’inspecteur primaire de Chartres, Robert Dumonceaux, saura trouver les mots pour convaincre : « Au lieu comme autrefois de commencer l’étude de la musique dès l’âge le plus tendre par le solfège au risque de dégoûter l’enfant, nous revenons au procédé intuitif et global de la mère, initiatrice en toutes choses. Avec nos petits, vivons, causons, chantons, faisons chanter avec « le phono ». Plus tard au cours moyen, les enfants auront acquis la maturité pour décomposer, analyser. En musique comme en lecture, procédons d’abord par méthode globale. Ces vues valent pour toutes les matières : l’enseignement du français par la rédaction libre, l’enseignement des sciences par l’observation, la musique par l’audition[18]. » Les chants choisis pour figurer dans la discothèque circulante, reflètent bien l’idéologie de Freinet ; les paroles sont inspirées de la littérature prolétarienne. Ainsi, deux d’entre eux ont pour titre Les Semeurs et Les Marteaux glorifiant paysans et ouvriers. Les Semeurs : « Jette semeur ta graine blonde », refrain cadencé de l’homme qui répand la semence féconde ; sur un rythme endiablé et saccadé Les Marteaux : « Pan ! pan ! écoutez la chanson des clairs marteaux qui forgent non le glaive du combat, mais la faux, le soc des paysans »[19].

Agrandissement : Illustration 3

L'enseignement musical

Quant à l’apprentissage de la musique préconisée par Freinet, il fait siennes les pratiques croisées de deux instituteurs d’Eure-et-Loir, Maurice Gachelin et Gaëtan Vovelle, et d’une institutrice du département de la Loire, Marcelle Lavieille.

Maurice Gachelin a un sens inné de la musique. N’ayant jamais reçu de formation, mais adorant la musique, il s’est exercé seul sur divers instruments, comme son frère Lucien qui, à l’âge adulte, jouait parfaitement de la clarinette. En tant qu’instituteur, il considère que « le modeste pipeau est l’instrument indispensable à la formation musicale des enfants »[20]. Pour faciliter chant et pratique musicale en classe, Maurice Gachelin prône en effet, l’usage de cet instrument primitif qu’il préfère au fameux « guide-chant Kasriel » très en vogue dans les années 1930. « Car il n’échappe à personne, dit-il, que cette petite flûte qui permet à l’enfant de jouer la musique des chants est d’un inestimable secours pour apporter un plaisir physique, de grâce et d’art qui manque trop souvent dans nos écoles »[21].

Après un an de jeu régulier sur les pipeaux, les plus grands peuvent alors aborder le « solfège chanté » en étant accompagné par l’un d’entre eux jouant les notes sur son pipeau. Lorsque les plus âgés auront copié la musique, l’auront jouée, l’auront chantée, les plus jeunes apprendront vite l’air à leur tour et surtout chanteront juste. Maurice Gachelin a perfectionné sa façon de faire au contact de Gaëtan Vovelle[22] plus avancé que lui dans une réflexion sur les méthodes naturelles d’apprentissage. Puisqu’un enfant apprend à parler avant d’apprendre la grammaire, propose Vovelle, alors il doit pouvoir apprendre à jouer de la flûte avant d’apprendre le solfège. Il conseille alors que la première séance se déroule de la manière suivante : au pipeau, on joue de mémoire un air comme Fais dodo Colin, mon p’tit frère ; puis on dit le nom des notes jouées, leur position sur la portée et on fait attention à la position des doigts sur le pipeau ; enfin on termine par des exercices simples, inventés par le maître sur les trois notes apprises[23]. Les séances suivantes débutent, elles aussi, par d’autres airs populaires parfaitement connus des enfants comme Au clair de la lune ou Le roi Dagobert ; l’essentiel est de ne pas dissocier l’étude de l’instrument, de la théorie musicale contrairement à plusieurs méthodes que l’on trouve dans le commerce à cette époque, dont celle intitulée Tous musiciens de Lina Roth[24]. Les difficultés peuvent être sériées : 1) do ré mi, 2) do ré mi fa, 3) do ré mi fa sol, etc. puis la gamme de do, l’accord parfait etc.[25].

La CEL comme à son habitude s’est alors préoccupée de la fabrication d’un pipeau en bambou confectionné par les élèves eux-mêmes. Lorsque Maurice Gachelin accepte d’être le responsable de la commission « pipeau » en 1936, la CEL balbutie encore dans la réalisation artisanale de cet instrument souhaitée par plusieurs camarades disséminés sur le territoire[26]. L’année suivante par bonheur, il reçoit l’aide de Marcelle Lavieille se proposant de corriger justesse et timbre des pipeaux que les camarades lui enverront[27]. Cette pratique de la musique à l’aide de pipeaux associée à l’utilisation des disques CEL pour ceux qui n’auraient pas eu les compétences musicales de Maurice Gachelin, de Gaëtan Vovelle et de Marcelle Lavieille a permis que les élèves deviennent aussi des instrumentistes.

Chant choral et musique en développant le sens de l’écoute et du collectif s’accordent pleinement avec l’esprit des techniques Freinet. Le chant a ce pouvoir de révéler à chacun des choristes, la puissance du groupe tendu vers une réalisation commune. La musique a incontestablement une fonction sociale. Pour le compositeur et musicologue Maurice Emmanuel (1862-1938), « l’art musical est éducateur de la démocratie ; l’on pourrait presque ajouter […] que le chœur est un moyen d’accroître la fraternité »[28]. Son biographe, Christophe Corbier, commentant ces lignes souligne que Maurice Emmanuel « se plaît à envisager une véritable régénération des mœurs au moyen du chant choral […] ; non seulement il préservera les citoyens de l’influence néfaste du café-concert, du cabaret ou des dancings à la mode […], mais dans un effort d’art réalisé en commun, il rapprochera les hommes de tous les rangs »[29]. Le chœur, dit-il, apparaît « comme un remède à la division sociale »[30]. Le mot de la fin sera pour Henry Poulaille : « L’impression causée par l’audition du disque est directe. Avec le phonographe et les facilités d’enrichissement culturel individuel qu’il offre, c’est une rééducation partielle, mais notable de la sensibilité qui va s’entreprendre à l’insu [de l’auditeur], mais à son plus grand bénéfice. Et nous ne parlons pas de la création d’une musique [originale] composée pour l’enregistrement direct et qui sera le reflet de la vie[31]. »

Je tiens à remercier vivement Jean-Paul Morel, spécialiste d’Henry Poulaille, qui m’a fourni des éléments documentaires pour cet article et s’est chargé de le revoir et de l’illustrer en partie.

Josette Ueberschlag

Bibliographie sélective :

Jérôme Meizoz, L’âge du roman parlant (1919-1939), nouvelle édition, Genève, Librairie Droz S.A., 2015.

Henry Poulaille et Charles Wolff, « Le disque à l’école », Cahiers bleus, 2° série n° 14, 15 juin 1932, Paris, Librairie Valois.

Yvonne et Antonin Pagès, « Disques et Phonos », Brochure de l’éducation nouvelle populaire (BENP) n° 13, décembre 1938.

Josette Ueberschlag, Le groupe d’Éducation nouvelle d’Eure-et-Loir et l’essor du mouvement Freinet (1927-1947), Caen, Presses universitaires de Caen, 2015.

Et Revues de L’imprimerie à l’école et de L’éducateur prolétarien. Principalement le numéro spécial« Le Disque à l’école primaire », L’éducateur prolétarien n° 8-9, 10 février 1936.

[1] Élise Freinet, « Présentation de la CEL et de l’ICEM » reprenant des citations de Célestin Freinet, dans L’éducateur n° 1, octobre 1969, p. II (dossier encarté).

[2] Henry Poulaille (1896-1980) est un écrivain libertaire, créateur du courant de littérature prolétarienne. Il participe à de nombreuses revues dont Le libertaire, Peuple, Esprit, Monde. Cette dernière a été fondée par Henri Barbusse ; la rencontre de Freinet et de Poulaille s’est faite vraisemblablement par l’intermédiaire d’Henri Barbusse, rédacteur en chef de la revue Clarté dans laquelle Freinet avait écrit plusieurs articles entre 1923 et 1925.

[3] Voir Jérôme Meizoz, L’âge du roman parlant (1919-1939), nouvelle édition, Genève, Librairie Droz S.A., 2015.

[4] Ibid. p. 16.

[5] Ibid. p. 196.

[6] Henry Poulaille, « Le disque à l’école », L’imprimerie à l’école n° 32, mai 1930.

[7] Élise Freinet, Naissance d’une pédagogie populaire (méthodes Freinet), Paris, éd. François Maspero, 1974, p. 114.

[8] Henry Poulaille, « Le disque à l’école », L’imprimerie à l’école n° 32, mai 1930, p. 212-213 ; « Les disques à l’école : Discothèque », L’imprimerie à l’école n° 33 et n° 34, juin et juillet 1930.

[9] Antonin Pagès, « La discothèque circulante », L’imprimerie à l’école n° 47, déc. 1931, p. 94.

[10] Y et A. Pagès, « Le phonographe CEL », L’imprimerie à l’école n° 52, mai 1932, p. 259.

[11] Freinet, « Activités dirigées », Brochure d’Éducation nouvelle populaire (BENP), p. 4.

[12]Ibid, p. 5.

[13]Ibid, p. 6.

[14] La Fédération des œuvres laïques de Seine-et-Oise s’est elle aussi préoccupée d’éditer des disques convenant aux jeunes enfants dès 1932, mais elle ne les a pas conçus avec l’objectif d’un apprentissage des chants en classe, malgré le nom Scholaphone de la maison d’éditions.

[15] À l’époque, on désigne par « pick-up » ou « électrophone » un phonographe électrique : le volume du son émis, plus puissant, convient mieux à une utilisation en classe, car avec un phonographe ordinaire à manivelle, on peut apprendre le chant, mais non l’accompagner, le chœur des enfants couvrant la musique.

[16] Les apports à la pédagogie Freinet du GEN d’Eure-et-Loir sont largement développés dans l’ouvrage de Josette Ueberschlag, Le groupe d’Éducation nouvelle d’Eure-et-Loir et l’essor du mouvement Freinet (1927-1947), Caen, Presses universitaires de Caen, 2015.

[17] Depuis l’introduction de ce nouvel outil, Suzanne Lejeune a multiplié les concerts offerts par la coopérative des élèves à la population du village. Institutrice en petite section au Mée en Eure-et-Loir, poste double qu’elle occupe avec son mari membre du conseil d’administration du GEN, elle milite dans le groupe depuis sa fondation.

[18] Intervention de Robert Dumonceaux reprise dans le compte rendu rédigé par Emmanuel Pichot, « Groupe d’Éducation Nouvelle d’Eure-et-Loir, le 27 février 1936 à Chartres », L’Éducateur Prolétarien, n° 11, 10 mars 1936, p. 231-232.

[19] Descriptif de ces disques dans L’Éducateur Prolétarien n° 8-9, 10 février 1936, p. 185. Le numéro entier est consacré au « Disque à l’école primaire » ; en particulier, on trouve p. 180 une bibliographie d’ouvrages traitant du disque et pouvant être utiles aux enseignants. En particulier est cité le numéro des Cahiers Bleus, Le disque à l’école, rédigé par Henry Poulaille et Charles Wolff.

[20] Maurice Gachelin, « Éducation artistique : le pipeau », L’Éducateur Prolétarien n° 11, 1er mars 1937, p. 246.

[21] Maurice Gachelin, « Le pipeau », L’Éducateur Prolétarien n° 2, 15 oct. 1937, p. 40.

[22] Fin mélomane et ayant l’oreille musicale, Gaëtan Vovelle était violoniste dans un orchestre de son village natal. C’est en 1935 qu’il démarre l’apprentissage du solfège avec des élèves. Il prend la responsabilité de la commission musique au sein de la CEL (L’Éducateur Prolétarien n° 19, 1er juil.. 1938, p. 384). Par ailleurs, on relève son nom dans L’Éducateur Prolétarien n° 1, oct 1938, en tant que responsable de la commission CEL : « Jeux et Chants » et dans L’Éducateur Prolétarien n° 12, 15 mars 1939, p. 274.

[23] Maurice Gachelin propose dans L’Éducateur Prolétarien de petits morceaux facilement interprétables au pipeau, dont une Marche de son invention, L’Éducateur Prolétarien, n° 2, 15 octobre 1937.

[24] Lina Roth se réclame elle aussi du mouvement d’Éducation Nouvelle et du GFEN en particulier.

[25] On trouvera l’ensemble de la méthode dans l’article de Vovelle : « L’enseignement du pipeau » paru dans EP, n° 5, 30 nov. 1937, pp. 86-88.

[26] Dans L’Éducateur Prolétarien, on relève les noms de Roger Lallemand instituteur dans les Ardennes, Marcelle Lavieille dans la Loire et de Lina Roth à Paris.

[27] Marcelle Lavieille, « Pipeau de bambou », L’Éducateur Prolétarien, n° 11, 1er mars 1938, p. 228.

[28] Maurice Emmanuel, « Le chant à l’école », La Grande Revue, 25 décembre 1910 et 10 janvier 1911, p. 33.

[29] D’après Christophe Corbier, Poésie, musique et danse, Maurice Emmanuel et l’hellénisme, Paris, éd. Classiques Garnier, 2010, 700 pages, p. 488-489.

[30] Ibid.

[31] Henri Poulaille, « La valeur sociale du phonographe », dossier Le disque à l’école, Cahiers bleus 2° série n° 14, 15 juin 1932, Paris, Librairie Valois, p. 9.