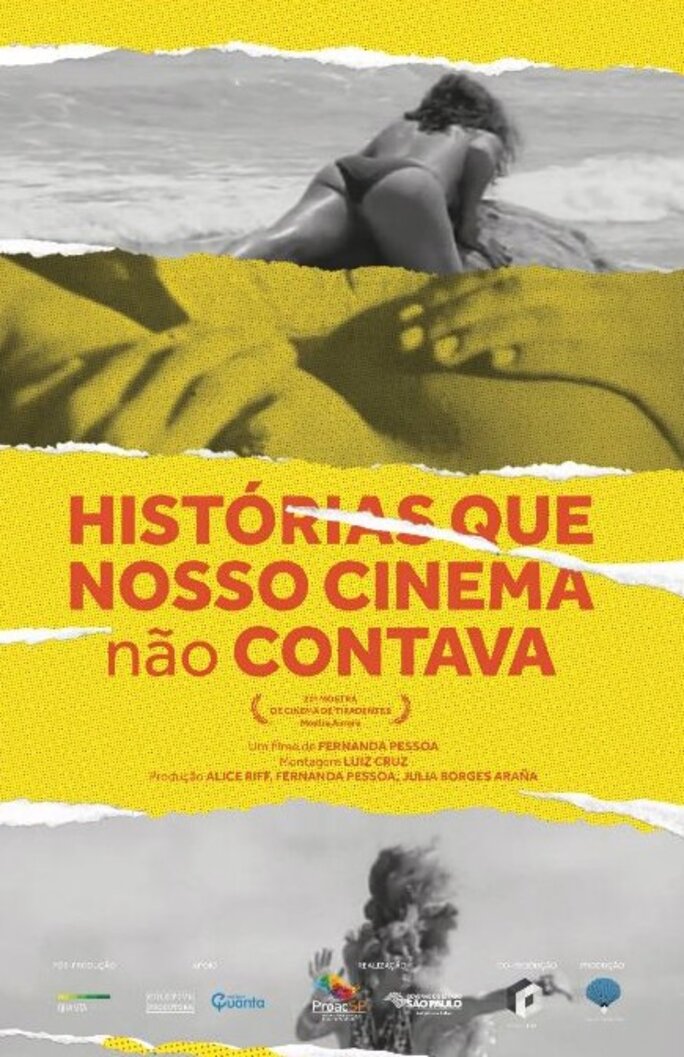

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Ton film présente une histoire peu connue du cinéma brésilien : celle des pornochanchadas. Peux-tu définir ce terme ?

Fernanda Pessoa : La pornochanchada est un néologisme que la critique a inventé pour essayer de réunir toute une production de films hétéroclites sous un même terme. Il y a tout d'abord la référence à la chanchada, genre de cinéma très populaire au Brésil dans les années 1950 caractérisé majoritairement par la production de films comiques et de comédies musicales. Ils ont été produits par la Veracruz, société complètement dévolue aux films populaires de genre, influencée par les films hollywoodiens qui rencontraient un grand succès public au Brésil. La pornochanchada était un mélange entre les comédies musicales légères de la Veracruz et l'érotisme. Ces films ne montraient pas de scènes de sexe explicite, ils n'étaient donc pas à proprement parler pornographiques, du moins avant 1982-83.

C. L. : Les publics du Cinema novo et celui des pornochanchadas sont-ils totalement distincts ?

F. P. : Le Cinema novo, malgré toutes les reconnaissances qu'il a reçu à travers les festivals internationaux, n'était guère vu du public brésilien. Au contraire, la pornochanchada, détestée par la critique de cinéma, trouvait un vif succès auprès du public. Il existe un ressentiment immense de la part des réalisateurs du Cinema novo à l'égard des production de Boca de Lixo. Il existe malgré tout parmi eux quelques-uns qui ont réalisé de la pornochanchada un peu plus sophistiquée. Joaquim Pedro De Andrade a réalisé avec Guerre conjugale (1975) une relecture des pornochanchadas.

Il est difficile de définir précisément ce genre caractérisé par l'exploitation de la comédie réalisée par des cinéastes méconnus. Sous ce terme générique, on trouve également des westerns, des films politiques, policiers, etc.

C. L. : Où sont produits les pornochanchadas ?

F. P. : La grande majorité est produite à Rio à Boca de Fome (littératement « bouche affâmée ») et São Paulo à la Boca de Lixio. Les films reposent sur de faibles budgets de production provenant d'argent privé : le réalisateur et parfois même l'exploitant de salle qui achetait le film sur la seule proposition du titre par le réalisateur. C'est devenu ainsi une industrie du cinéma qui ne dépendait pas de l'argent public. En effet, Embrafilme, organisme d'État, choisissait plutôt de soutenir les films qui défendaient une belle image du Brésil à l'étranger.

C. L. : Quelle était la diffusion de ces films en dehors des villes où ils étaient produits ?

F. P. : Je pense qu'ils ne voyageaient pas trop en dehors du pays. Si à l'heure actuelle les petites villes n'avaient pas de salles de cinéma, dans les années 1970 c'était le cas aussi de certaines villes. Il y a d'autres productions brésiliennes à ce moment-là dans le Nordeste du pays. Les pornochanchadas étaient surtout diffusés à São Paulo et Rio dans le circuit des salles classiques puisqu'il n'y avait aucune scène de sexe explicite. Les salles de cinéma passaient des pornochanchadas parce que ces films rapportaient beaucoup d'argent. Il y avait des avant-premières qui permettaient d'apprécier le retour du public avant l'exploitation du film.

C. L. : Les acteurs de pornochanchandas pouvaient-ils également se retrouver au casting d'autres films ?

F. P. : Oui, c'est le cas par exemple de Carlo Mossy qui était considéré comme le « roi des acteurs pornochanchadas cariocas ». Mais auparavant, il avait commencé en jouant devant la caméra des cinéastes associés aux mouvements intellectuels. Ensuite, à partir du moment où il commence à s'investir dans les pornochanchadas en tant qu'acteur et producteur, il abandonne sa participation à tout autre type de film. David Cardoso est quant à lui le roi des pornochanchadas de São Paulo. Il a commencé avec Amácio Mazzaropi. Pour les actrices de pornochanchadas, leur situation était très compliquée. Elles pouvaient faire de nombreux films tout en étant esclaves de ce genre. Des rumeurs circulaient faisant d’elles des prostituées. Quand le pornochanchada évolue vers du sexe explicite, les acteurs continuent de tourner alors que les actrices arrêtent, malgré leur grande difficulté de trouver un emploi en tant qu'actrice dans d'autres genres de films. Certaines ont pu travailler pour la télévision. Il existe de nombreux acteurs très connus qui ont joué dans des pornochanchadas.

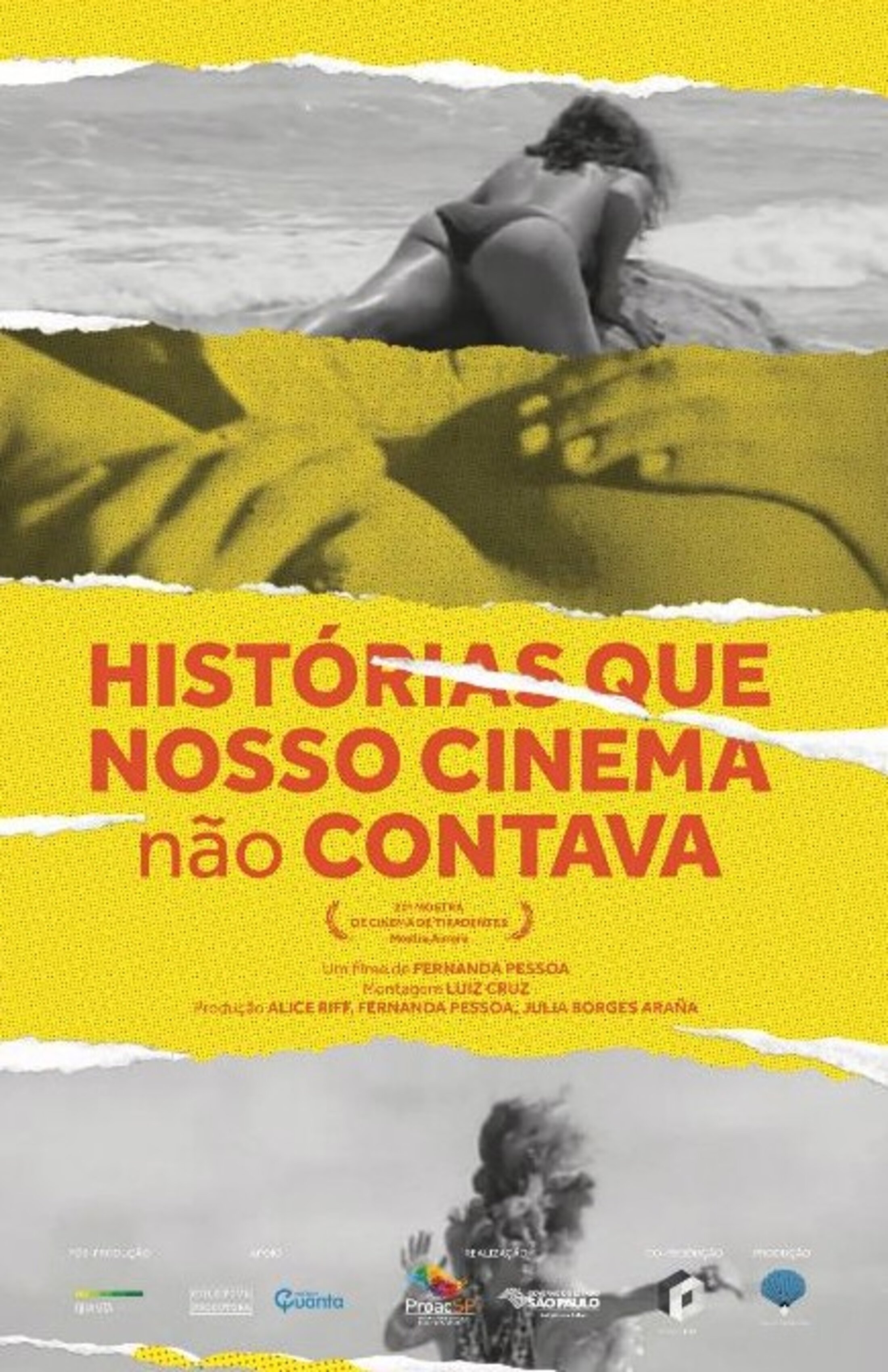

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Est-ce que la présence de scénaristes politisés sur les films avait pour conséquence un regard plus critique de la société brésilienne sous dictature ?

F. P. : En généralisant, on peut dire que les pornochanchadas de São Paulo étaient plus politisés que ceux de Rio. À São Paulo, il y avait également des cinéastes et scénaristes politisés appartenant au milieu intellectuel. Ainsi Ody Fraga, scénariste et réalisateur, était le « cerveau » de la Boca de Lixo. Ses films sont plus politisés avec de nombreuses références. Il faut aussi parler de Jean Garret qui est un réalisateur politisés dont les films ont été classés sous le terme « pornosocial » par la critique. Malgré tout, les films ayant ces contenus sociaux n'étaient pas consciemment politiques. Ils se sont juste contenté de faire pénétrer la société contemporaine dans leur scénario. Dans la plupart des cas, les films de la pornochanchada avaient un contenu politique malgré les intentions initiales du scénariste et du réalisateur.

C. L. : Le titre de votre documentaire évoque un film de pornochanchada : pourquoi ce choix de titre ?

F. P. : Il s'agit de l'une des productions de pornochanchada la plus connue encore actuellement puisqueil passe encore à la télévision. Je me suis longtemps demandée qui allait raconter l'histoire de ces films : moi ou le film lui-même ? J'ai finalement décidé que ce seraient les films qui parleraient d'eux-mêmes, d'où ce choix de titre.

C. L. : D'où vient selon toi cette nécessité des cinéastes de ta génération de parler, à travers leur film, d'une époque qui précède leur naissance ?

F. P. : Je pense que la situation actuelle au Brésil montre bien que l'on n'apprend encore rien de l'Histoire. Il faut revenir à l'Histoire car nous sommes dans une situation très grave actuellement au Brésil où il y a des personnes qui réclament une intervention militaire, qui font des hommages à des bourreaux... Il est très surprenant de voir que les Brésiliens ne connaissent pas leur propre histoire. En 2012, lorsque j'ai commencé à faire ce film, on était encore très loin d'imaginer la destitution de Dilma Rousseff ! Lorsque je pensais à la dictature, je me demandais comment cela peut être possible ; comment on peut laisser les choses s'installer ? Or j'ai vu l'an dernier l'histoire du pays se répéter. La mémoire du cinéma brésilien est aussi une chose qu'il faut savoir observer car nous n'avons pas beaucoup de mémoire à l’égard de notre propre histoire culturelle : on ne le considère pas comme un patrimoine qu'il faut préserver. Ces films de la pornochanchada qui sont souvent sexistes et racistes nous apprennent beaucoup de la société de l'époque.