Après Germania (2012), Maximiliano Schonfeld revisite les communautés agricoles de sa province natale Entre Rios en Argentine. S'appuyant sur un ancrage fort dans les paysages et la quotidienneté du travail fermier, l'intrigue prend corps autour de la présence mystique d'Alejandra. La population locale va l'ériger en guérisseuse capable de soigner les maux des paysans.

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Ton histoire se déroule dans ta province natale, à Entre Rios en Argentine, au sein de communautés agricoles d'origine allemande. C'est également le cas dans ton film précédent, Germania. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ce lieu et de ces personnes ?

Maximiliano Schonfeld : D'abord, j'appartiens à cette communauté. Mon père a appris l'espagnol à 15 ans et a passé toute sa vie dans un hameau comme ceux que je dépeins dans Germania et La Helada negra. Il est mort quand j'étais tout petit. Alors, j'ai commencé à parcourir ces petits hameaux comme pour reconstruire ce qu'avait pu être son adolescence : ça m'intéressait de savoir ce qu'il était quand il avait mon âge. Et j'ai cru à ce moment-là que filmer était l'unique façon de le faire, filmer des fictions dans les lieux où il a vécu. Ensuite, une fois installé dans ces endroits et dans ces granges, je ne pouvais plus m'arrêter de penser, d'imaginer des scènes et des situations. Les granges me sont apparues comme un grand plateau de tournage et de théâtre. Le cadre était là, avec tous ses éléments : les animaux, la maison, le coin de repos… j'ai aimé imaginer mes histoires dans ce lieu.

Myriam Riffaut : Tu as vécu toi-même, enfant, dans une telle communauté agricole ?

MS : Oui, je vivais à Crespo, un village de 20 000 habitants. Mes parents, mes frères, et tous mes oncles ont travaillé toute leur vie avec des poulets. Chez nous, il y avait des poules, des poulets, c'était ordinaire ; j'allais avec mon père décharger et charger son petit camion, dans lequel il les transportait vivants. Puis, comme ce n'est pas possible d'étudier à Crespo, il a fallu partir. J'ai été à Córdoba, puis à Buenos Aires. Ce moment de distance, qui permet de regarder d'où l'on vient, est nécessaire.

CL : En faisant ton film, tu revisites donc ton enfance, celle de ton père, et tu renoues avec tes origines. Comment cela a-t-il influencé ton travail ?

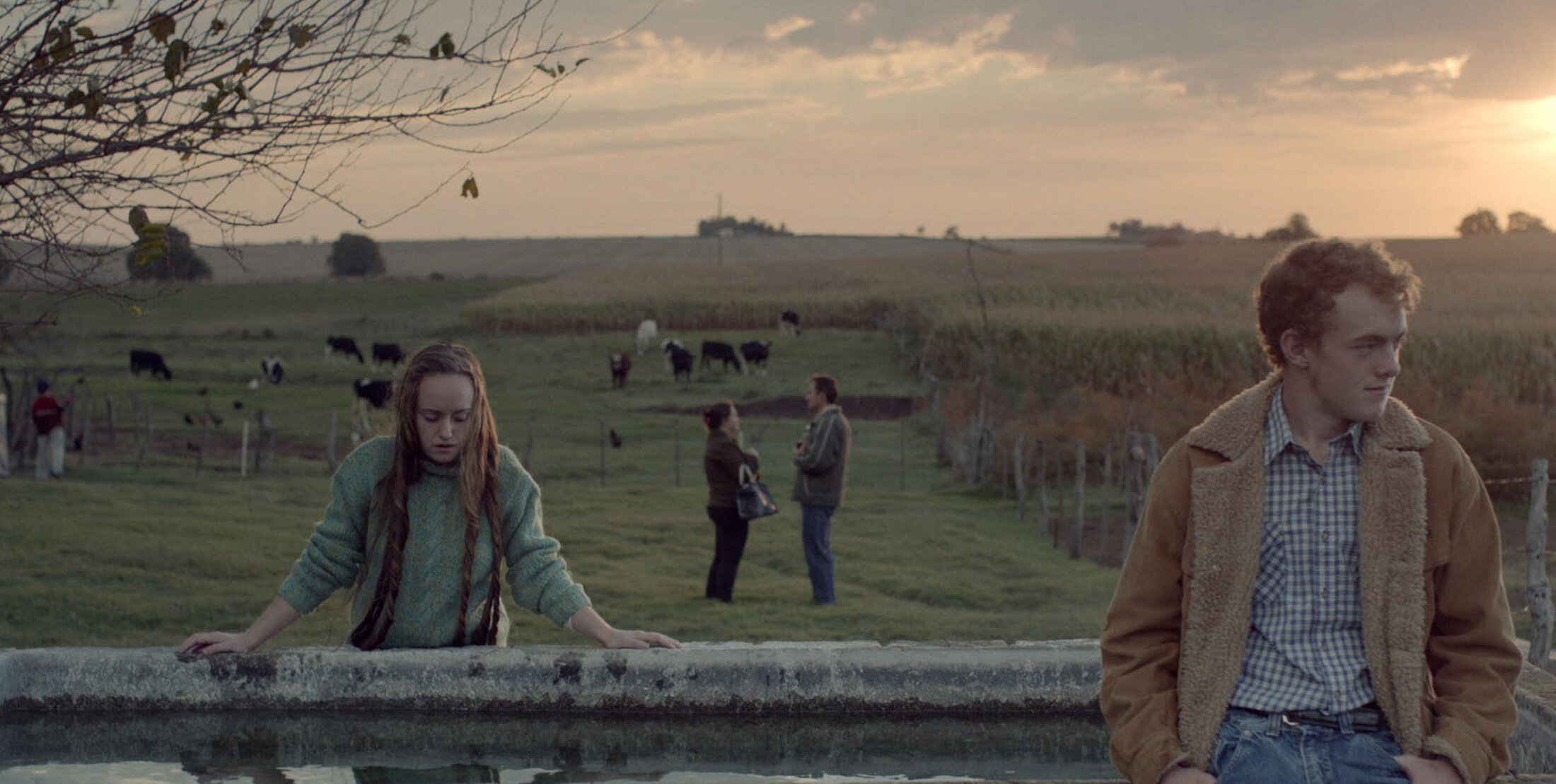

MS : Quand je parle des hommes à la ferme, quelque part, je revois mon père ; mais aussi ma mère, qui venait d'une communauté de criollos – descendants d'Espagnols, nés du mélange entre Espagnols et autochtones. Elle rencontre mon père, allemand, qui venait d'une petite communauté et là, une histoire d'amour se tisse entre les deux, dans cette campagne. Ce genre de carrefour secret m'intéresse beaucoup. Ici, l'amour doit chercher nuances et reliefs pour se faire comprendre. Avec les regards, les gestes, le peu de choses qui se disent… c'est un peu comme si l'amour flottait. J'imagine souvent que les relations entre mes parents, ou entre mes grands-parents avaient cette forme. Il leur était difficile de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments, surtout pour les Allemands : il y avait des problèmes de langue, mais aussi ils parlaient peu, c'étaient des gens très froids et solitaires. On a essayé de transmettre cela dans le film, en faisant une apologie de ce moment, en traduisant subtilement ce vécu avec des petits gestes et des postures.

J'aime beaucoup composer ces postures chez mes personnages, la façon dont ils s’assoient, s'ils se tiennent séparés... Tout cela a une signification, presque religieuse d'une certaine façon, qu'on a travaillée en empruntant des éléments à la sociobiologie. Par exemple, pour la scène où Lucas entre dans la grange en marchant à quatre pattes et s'approche d'Alejandra, on s'est inspirés d'enquêtes sur les hommes dans leurs premières adorations aux dieux qui montraient que ceux-ci adoptaient des postures animales. Ainsi, quand Lucas vient demander à Alejandra si elle peut le sauver, il entre dans une posture presque animale, comme un chien, et il reste en position basse. On a travaillé avec ce genre d'éléments de composition métaphoriques.

MR : Tu fais aussi souvent des portraits de tes personnages, des gros plans sur les visages. Peux-tu nous parler de ce choix ?

Agrandissement : Illustration 2

MS : Oui, sur ce sujet, j'ai été fasciné par le travail du réalisateur lituanien Sharunas Bartas. Dans ses premiers films, on sent une dramaturgie composée à partir des visages.

Je me souviens que Jean Cocteau disait aussi qu'il décrivait avec les sentiments du visage.

Pour travailler sur ce terrain-là, je commence dès le casting. Quand les personnes viennent, je ne leur demande pas un jeu d'acteur, je laisse simplement une caméra tourner, et j'attends de voir ce que transmettent les visages des personnes. C'est un moment important du travail, il s'agit de choisir les personnes qui expriment les sentiments que l'on veut transmettre dans le film. Ensuite, il faut maintenir cette énergie ; ce n'est pas évident car une personne face à la caméra peut se transformer, en voulant se mettre à « jouer ».

MR : Comment avez-vous fait pour éviter ce « surjeu » d'acteur, et favoriser une approche du jeu spontanée ?

MS : On a fait beaucoup d'essais, longtemps avant le tournage du film, en faisant des courts métrages, des teasers, pour que les acteurs s'habituent à la caméra. Parfois aussi, je les filmais tout en leur parlant d'autres choses... Pendant un an, on a fait plusieurs petits films, à chaque fois un peu plus longs. Ça a permis au groupe de travail d'être à l'aise, détendu. Nous n’étions plus alors dans la tension du « Allez, on filme !», ça devenait naturel.

CL : Presque tous les acteurs sont locaux. Est-ce qu'ils continuaient leurs activités agricoles ou autres, pendant le tournage ?

MS : Non, la plupart ont laissé leur travail. On leur versait un salaire, et on avait planifié ça bien à l'avance pour que chacun puisse organiser son travail, par exemple en employant une personne pour travailler à la ferme pendant les tournages. Benigno, qui a beaucoup de travail dans son élevage de porcs, ne pouvait pas laisser les animaux ; pendant le tournage, il partait les nourrir, revenait… On a pris tout ça en compte pour le tournage.

Agrandissement : Illustration 3

MR : En ce qui concerne l'image, tu as travaillé une esthétique, à travers les couleurs, la lumière, la nature qui occupe des plans larges... L'endroit apparaît beau, presque magnifié. Quel sens cela a-t-il pour toi ?

MS : Oui, on voulait que ce lieu soit brillant, à l'image d'un lieu où arrive un saint. Les saints sont toujours représentés avec une auréole de lumière. Ici, on a voulu illuminé les lieux, la grange, comme si un rai de lumière jaillissait du ciel, le reste est obscur. Pour les lumières « hautes », on a accentué les tons brillants. Pour les lumières basses, on a utilisé la couleur pourpre, couleur du mystère et de la sainteté, celle que portent le pape et les curés. En jouant ainsi sur les lumières, cela donne le sentiment qu'on peut traverser les « tableaux », qu'on ouvre une fenêtre à l'intérieur de laquelle on peut plonger. C'est pour cela que la caméra s'éloigne parfois de la fiction centrale, et suit des personnages qui sortent du cadre ; pour nous faire entrer dans une de ces fenêtres.

On a aussi travaillé avec la photographie expérimentale et analogique, avec la photographe Vera Somlo. On a pris des images de textures qu'on trouvait dans la grange et ses alentours, comme la paille, la terre, les arbres, en 35 mm analogique. On a aussi exploré d'autres matières, des tissus, des plastiques. On a commencé à mettre ça dans le film, pour introduire de la texture. L'idée était de sortir de l'image digitale et de travailler avec d'autres matrices, comme pour dire que la foi est une chose qui n'est pas claire. On ne peut pas la décrire, elle nous échappe : on ne peut pas être clair dans notre image. Elle doit s'interrompre, il doit y avoir quelque chose qu'elle ne laisse pas voir.

MR : Tu as aussi introduit ces images de textures de façon visible au début et à la fin de ton film. Que voulais-tu dire ?

MS : Oui, les photographies du début et de la fin arrivent comme une météorite ! Entre nous, on a appelé cette composition de photos « météorite » : c'est une superposition de dix photos en mouvement, l'une s'en va, l'autre vient… c'est comme dans une fable, le conte de La Helada apparaît, et s'en va. C'est une façon de dire, voilà une histoire avec son début et sa fin, son entrée et sa sortie.

MR : Qu'est-ce qui est représenté sur ces dix photos, la gelée noire ?

MS : Dans ces images, on voyait quelque chose de biologique. Mais c'est une coïncidence, vu que les photos sont des images de textures qu'on a trouvées sur les lieux du tournage. Tous y voient des choses différentes. À Berlin, lors de la présentation du film au public du festival, par exemple, certains voyaient la vierge. Ceux qui ont vu le film pour la première fois en Argentine voyaient le visage d'Alejandra. Tous. Ça me rappelle une histoire qu'on racontait en Argentine il y a quelques temps, de gens qui ont vu le visage de la vierge dans un steak… Oui, dans la viande ! Ces histoires nous amènent un peu à dire que chacun voit ce qu'il veut.

CL : Au début, tu décris un monde en crise à cause de la gelée noire. Dans ce genre de situation, les gens attendent parfois que surgisse un événement magique du ciel, pour que les choses changent. Pour ce volet religieux ou magique, as-tu fait une enquête pour connaître les croyances des gens ; ou ton film relève-t-il plutôt de ta vision, de ce que tu veux transmettre sur ce thème ?

MS : J'ai dû me préparer, théoriquement. Pour ce film, j'ai étudié quelques années. Ce qui m'intéressait, d'abord, c'était de savoir pourquoi je ne savais rien à propos du sacré, plus exactement à propos de comment naît le sacré… Prenons l'exemple d'une tasse. Aujourd'hui, j'ai une tasse dans laquelle je bois le café, demain cette tasse sera porteuse d'un miracle quelconque. Comment on passe de l'une à l'autre ? J'ai trouvé des réponses avant tout dans les travaux du sociologue Walter Burkert, notamment son livre La Creación de lo sagrado : la huella de la biología en las reliongiones antiguas (2009). Il s'intéresse à l'homme et à son passage du païen au sacré. Comment se fait la transformation ? C'est quelque chose qui est très difficile à filmer : Alejandra est une païenne, une personne comme vous et moi ; puis c'est une sainte. Comment décrire ce saut, sans être brutal ? Sans dire, si on reprend l'exemple de la tasse, qu'untel a transformé le café en vin pour tout le monde ?

MR : C'est un passage au sacré sans miracle...

MS : Oui, ce passage se fait plutôt par une accumulation d'éléments, c'est justement ainsi qu'en parle Burkert. Des éléments qui s'en vont. J'ai fait aussi un travail sur la notion d'idée concrète, ce qu'évoque Fernando Pessoa quand il parle de religion. Il décrit notamment comment s'élabore la première pensée concrète des hommes relativement aux cultures des champs. L'homme mange telle plante pour se nourrir ; il fait un premier pas quand il se dit que s'il plante une seconde plante à côté de la première, il aura plus d'aliments. Ainsi naît l'idée concrète. Ce genre d'éléments, théoriques ou non, que j'ai été chercher, ont entretenu ma réflexion sur l'apparition subtile du sacré pour construire une fiction. Celle-ci m'échappait sans cesse, c'était très dur de l'écrire. Je me disais, c'est intéressant, mais maintenant comment je filme tout ça ?

MR : Comment as-tu travaillé avec l'actrice Ailín Salas pour qu'elle fasse vivre dans son jeu cette transformation subtile en personne sainte ?

MS : Un enfant guérisseur, un saint, se trouvait près de mon village, Crespo : il m'a inspiré. C'est un enfant de 12 ans : il dit qu'il parle à la vierge, il guérit les gens, les champs. On lui a rendu visite avec Ailín Salas, elle a été en contact avec lui. On s'est inspirés de ses mouvements, on écoutait ce que disaient les gens autour. « Non, cet enfant n'a rien de spécial », ou encore « moi, il m'a soigné, il m'a fait ceci, cela ». On restait dehors, ou on rentrait avec le guérisseur et on écoutait ce qu'il disait aux gens. Les personnes entraient, fermaient les yeux. Des fois il ne parlait pas, seuls sa mère ou son père parlaient.

CL : Alejandra, dans ton film, nous rappelle le personnage principal joué par Terence Stamp du film Théorème de Pasolini (1968). On ne sait pas d'où il vient, et au lieu de vivre sa propre vie, il change la vie des autres. De même, Alejandra ne soigne pas seulement les plantes ou les gens. Venant de l'extérieur, elle semble apporter une forme de libération aux gens d'une communauté finalement plutôt repliée sur elle-même…

MS : Oui, nous avons vus et lus Théorème... Le propos m'a beaucoup plu, et je crois qu'il décrit bien le rôle du saint, qui laisse sa vie pour celle des autres. Il arrête de s'appartenir, il appartient aux autres. Alejandra, dans ce rôle, n'est plus elle-même, elle est comme morte pendant un temps. De la même façon, le personnage de Pasolini n'a pas de vie propre. Il s'agit d'une offrande, d'un sacrifice. J'ai toujours pensé de cette manière le personnage d'Alejandra : elle n'a pas choisi dieu, c'est dieu qui l'a choisie, et elle n'a pas d'autre option, le rôle de sainte lui incombe.

MR : Ce rôle, elle le cache parfois, elle le nie par moments…

MS : Oui, elle n'en veut pas, mais il semble évident que si elle va ailleurs, la même chose va se passer, c'est comme si c'était son destin. On aborde ici la question de savoir si chacun choisit son destin ou s'il y a un destin déterminé pour chacun de nous. On a beaucoup débattu ce sujet dans l'équipe ! Moi, je crois qu'Alejandra ne peut pas choisir, elle essaye, elle veut… mais ne peut pas, elle est marquée, c'est cela la sainteté. Il y a comme une double condition : une personne est sainte parce qu'elle se dévoue entièrement au reste, elle ne peut pas vivre sa vie. À la fois, elle est très triste, à la fois c'est fascinant qu'elle puisse laisser sa vie de côté. Il y a ainsi des gens qui s'enferment pour prier dans les monastères, comme des nonnes cloîtrées en Argentine. Ils font l'offrande de leur vie à quelque chose qui est au-delà d'eux-mêmes. C'est ici que se trouve la résonance entre La Helada negra et Théorème, il s'agit de deux saints de formes différentes, dans des lieux différents.

Agrandissement : Illustration 4

CL : On peut peut-être voir ce rôle de saint comme une métaphore du cinéma. Un film voyage à travers le monde. Il nous vient d'ailleurs, et il peut changer la vie de chacun de nous. Finalement, ce cinéma, et ton cinéma, ont ce même caractère que les actes des saints ?

MS : Oui, c'est vrai, on y a pensé parfois ; dans ce sens, on a souhaité laisser comme des espaces « blancs », pour que le film puisse cohabiter avec la foi. Ici on raconte une histoire, il faut croire en quelque chose pour compléter le film. C'est la même chose quand les gens vont voir Alejandra. La fiction, depuis le temps des Grecs, est une question de foi. Si quelqu'un ne croit pas à l'histoire, ça ne marche pas. Et je crois que c'est primordial chez les personnes, de croire. Croire en quelque chose, en un récit, croire que les choses sont d'une certaine façon, ne pas être méfiants. Une personne qui regarde un film a foi en ce qui se passe, elle se laisse raconter l'histoire. Pour moi, l'acte de croire en une fiction ou de croire quelqu'un est très ressemblant. C'est une chose qui naît, comme l'amour. Maintenant, d'où ça vient ? C'est un mystère, et tant que celui-ci ne sera pas résolu on continuera à faire des films, à écrire des livres, et à tomber amoureux.

MR : Pour la suite, tu as d'autres idées de film en tête ?

MS : Oui, je travaille sur la post-production d'un documentaire sur un groupe de personnes âgées qui cherchent les restes fossiles d'un tigre qui a vécu en Argentine il y a entre 15 000 et 20 000 ans. Ces personnes cherchent quelque chose qui peut changer leur vie, les rendre riches. J'ai travaillé avec eux pendant deux ans, à faire des fouilles...

J'écris aussi une autre fiction, tout doucement, sur une histoire d'amour entre deux hommes des communautés dont on a parlé. Et au milieu… des extraterrestres [rires]. L'apparition des extraterrestres dans ces granges, c'est aussi une question de foi. S'installer dans des campements, et guetter les ovnis, attendre qu'une lumière apparaisse... À d'autres époques, on espérait que vienne un ange, ou dieu. Maintenant, on attendrait plutôt la venue d'extraterrestres ; mais il s'agit de la même foi, la même croyance, cela revient au même. On a commencé à travailler là-dessus, on passe des heures à attendre, on filme. Voilà, le film voguera entre les extraterrestres, les granges, et un peu d'amour… On va voir ce que ça donne !