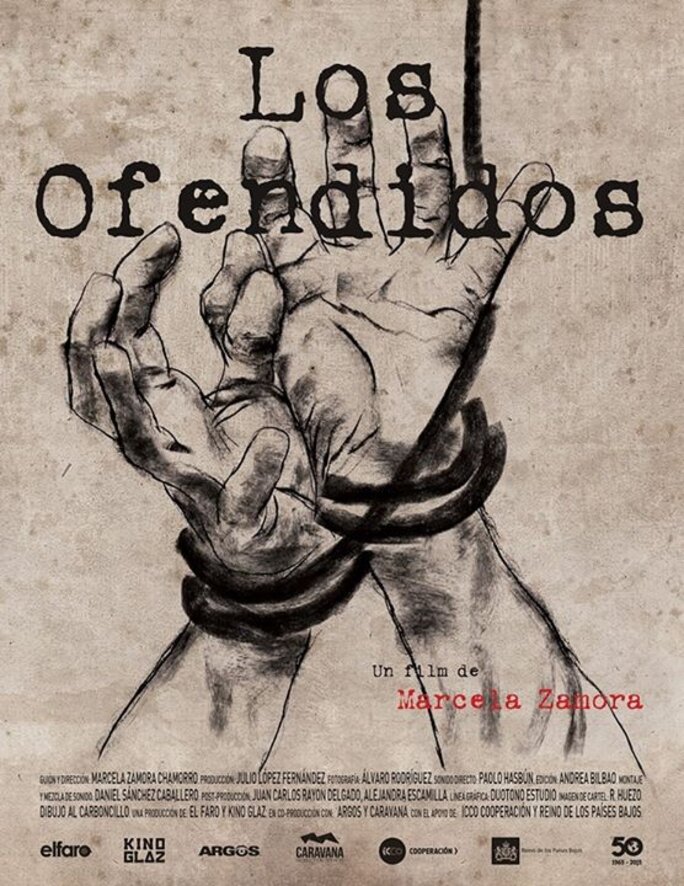

Costa Rica Festival International de Cine 2016 : Los Ofendidos de Marcela Zamora

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Pour la première fois dans ta filmographie, tu assumes dans Los Ofendidos ton point de vue personnel, notamment à travers la voix off et ta relation à ton père.

Marcela Zamora : Dans El Cuarto de los huesos, il est question de la douleur causée par la disparition d'êtres humains. Ce sont des souffrances que j'ai voulu raconter parce que j'en ai été affectée, mais je ne les ai pas vécues personnellement. Ceci donne une perspective différente pour filmer. Pour réaliser un documentaire à la première personne, les réalisateurs français Agnès Varda et Chris Marker ont été pour moi des références. Dans El Cuarto de los huesos, j'utilisais une voix off mais celle-ci n'était pas personnelle comme elle l'est dans Los Ofendidos. Avec ce documentaire, il ne s'agissait plus seulement d'explorer un sujet mais de me construire. Ce fut donc un double travail de construction. Il fallait que les deux chemins (d'un côté émotionnel et de l'autre rationnel et créatif) fonctionnent. Mon époux, qui est également journaliste, m'a dit que si je devais réaliser ce film je devais le faire de manière intime. Il s'avère qu'au début je n'étais pas assez intime et que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant de trouver l'honnêteté de mon expression. Ce fut difficile mais aussi très gratifiant.

C. L. : Tu réalises le film au moment où ta mère décède. Une nouvelle relation avec ton père commence alors que tu dois affronter deux deuils : celui de ta mère et celui de tout un pays.

M. Z. : En effet, il ne s'agit pas seulement d'un documentaire sur la torture au Salvador : c'est aussi l'histoire de la relation entre un père et une fille. Je pense que le deuil de ma mère est celui qui a rendu nécessaire pour moi la réalisation de ce documentaire avec mon père. J'ai perdu avec ma mère une figure familiale intime, celle de la tendresse. Ma mère était la personne à laquelle je m'adressais pour partager des sujets intimes, alors qu'avec mon père je partageais des sujets rationnels. Ainsi, lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ce rapport. C'est difficile à dire mais je crois que la mort de ma mère a joué un rôle afin que je puisse mûrir en tant qu'être humain. Je crois que la perte, pas seulement d'un être humain mais dans la vie en général, fait mûrir. J'ai aussi changé de rôle en tant que réalisatrice. Cela se passe pour tous les réalisateurs : nous ne sommes jamais les mêmes d'un film à l'autre. Nous avons une voix, une manière de dire les choses. Les formes de voir, les thèmes qui m'intéressent sont distincts d'un film à l'autre. La dernière chose que j'ai fait sur le film, c'est la voix off finale évoquant la réflexion de mon père. Il m'a fallu trois mois pour pouvoir l'écrire alors qu'il ne s'agissait que de cinq lignes : c'était la chose la plus difficile que j'ai rencontrée sur le film. Ensuite, au moment de l'enregistrement, je n'ai pas pu lire ces lignes en voix off. J'ai finalement compris qu'en finissant ce film je terminais une partie de ma vie. J'ai achevé quelque chose qui n'avait jamais été réparé en moi jusque-là.

Darwin Mendoza : Je trouve très intéressant la remarque que tu as faite à la fin du film : « pourquoi les individus de notre génération en Amérique centrale ne posent pas de questions sur le passé ? » L'autre question consiste à trouver la manière de créer un choc qui permet aux questions de naître.

M. Z. : C'est intéressant ce que tu dis car le documentaire prétend être ce choc vis-à-vis de la société. Pour moi, c'est la mort de ma mort qui fut le détonateur et je souhaite que ce documentaire soit le choc qui permette à la nouvelle génération de donner une valeur au passé. Les questionnements que l'on se fait alors sur le passé, permettent de prendre de la distance avec ses propres peurs. Cette histoire, nous la partageons entre tous les pays de l'Amérique latine, y compris le Costa Rica.

D. M. : Il est urgent de faire ces documentaires qui récoltent des témoignages, autrement ceux-ci vont mourir en même temps qu'une certaine vision du passé.

M. Z. : Il faut poser ces questions alors que l'on n'imagine jamais que les témoins vont mourir. En l'occurrence, je n'étais pas du tout préparée à la mort de ma mère. Quand elle est partie, elle a emporté une partie de moi car il y avait des choses qu'elle seule connaissait de ma vie alors que mon père était en train de lutter contre la guerre. Je me suis alors rendu compte de la grande importance du rôle de la mère quant à la mémoire de ses propres enfants. Qui d'autre peut te raconter ta mémoire infantile qui n'est pas forcément dans le présent mais plutôt dans l'inconscient ? J’en ai pris conscience alors que j'étais adulte. J'ai alors posé plusieurs questions à ma mère sur mon enfance afin de pouvoir me comprendre en tant qu'adulte. J'ai eu une enfance heureuse, même si le contexte de la guerre n'était pas loin. Il y a de nombreuses choses dont je ne me souviens plus. Le regard qu'a partagé avec moi ma mère me permet à présent de comprendre ma propre fille. Ta mère est la mémoire de ta propre enfance. Tu as besoin de comprendre ta propre enfance pour comprendre tes enfants. J'ai aussi posé des questions à ma belle-mère sur l'enfance de mon époux, ce qui m'a permis de comprendre davantage notre fille. Nous ne pouvons pas croître en tant que génération saine si nous ne nous connaissons pas. Grâce à ce documentaire, j'ai pu apprendre beaucoup de choses du monde qui m'ont servi d'outils pour créer un futur au monde. Si tu ne peux pas comprendre ton passé, tu ne peux pas construire ton futur. Ton futur, ce sont tes enfants, ton travail, tes relations interpersonnelles, ton couple, tes amis...

Au Salvador, nous ne nous connaissons pas car durant notre enfance nous avons dû courir tout le temps pour nous protéger des balles, des bombes. Nombreux furent les pères de cette génération à avoir été tués à cette époque. Les orphelins n'ont personne pour questionner leur propre histoire. Il n'en résulte pas d'identité : celle-ci se forme sur la tombe. L'histoire du Salvador est ainsi bien complexe et en divers points très proche d'autres pays d'Amérique latine.

Les mères au Salvador, à la différence de l'Argentine, ne peuvent prendre la parole en public pour réclamer la mémoire de leurs enfants disparus parce qu'elles sont en danger permanent de mort. Je me suis rendu compte avec d'autres invités du festival du Costa Rica, que dans la programmation des films d'Amérique centrale il est à plusieurs reprises question d'une génération en quête d'une mémoire. Il se trouve qu'à présent nous disposons de nouveaux outils pour raconter notre histoire, qui ne se limitent plus à l'écriture de livres ou d'articles.

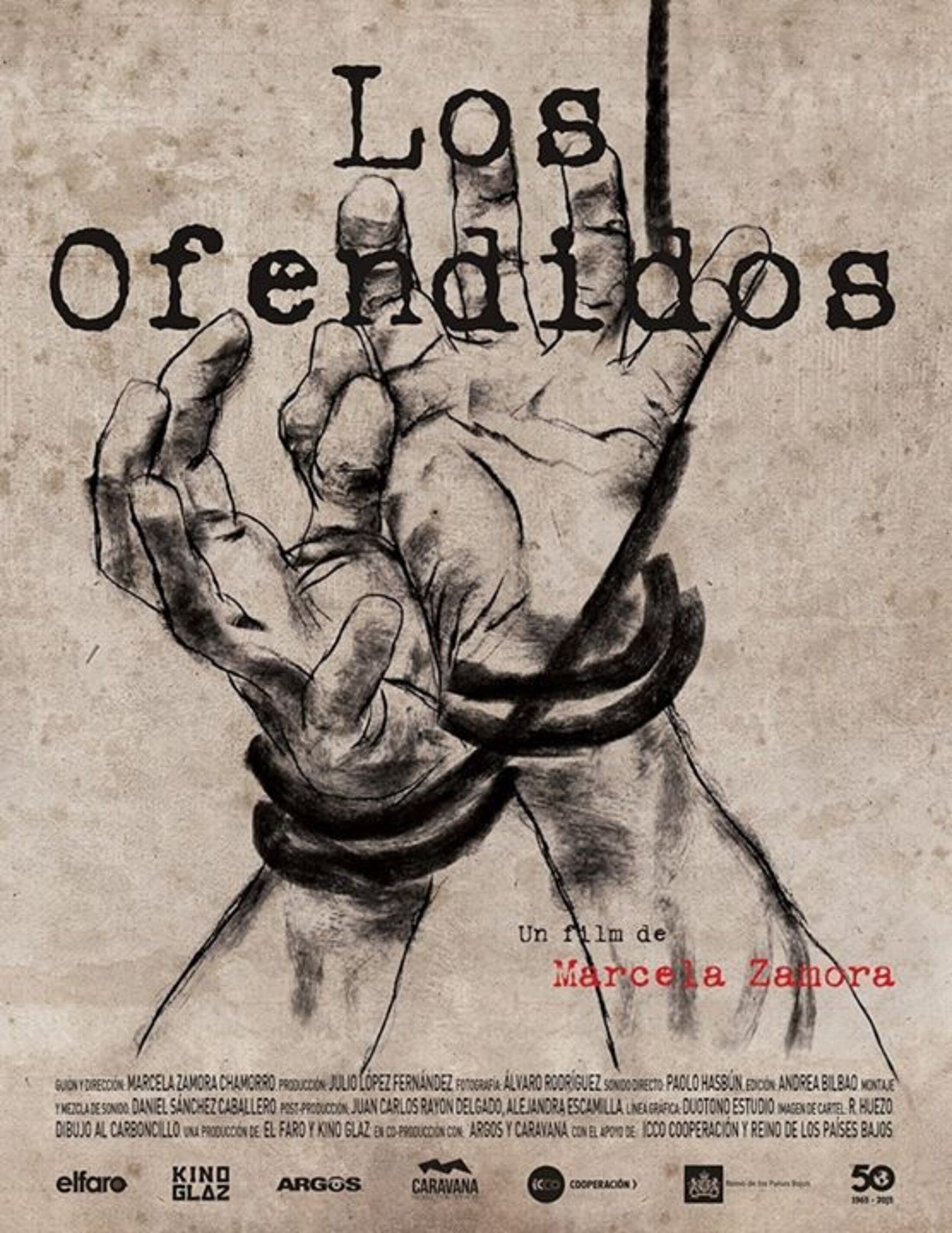

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Il est intéressant de voir dans ces films l'espace choisi pour parler d'une histoire personnelle, avec pudeur et maturité.

M. Z. : J'ai pour ma part ce projet de film depuis plus de six ans, mais j'ai toujours senti que je n'étais pas prête pour le réaliser. J'avais peur de faire un drame, une telenovela car j'étais toujours en train de pleurer. Je crois que j'ai rencontré la maturité pour aborder ce sujet quand est décédée ma mère. Je pense que chaque histoire dispose d'un temps pour être racontée et parfois ce n'est pas encore le moment. Il faut savoir reconnaître lorsque l'on n'est pas encore mûr pour raconter telle histoire.

D. M. : Le cinéma est une voix et à l'intérieur d'un documentaire se trouvent diverses voix qui racontent une histoire. Aussi, la maturité c'est aussi dominer cette voix.

C. L. : Sans cette maturité, c'est en effet la voix qui se trouve sur la place publique qui va dominer, comme celle notamment des telenovelas, comme si inconsciemment tu ne te sentais pas légitime pour poser ta propre voix sur ce sujet dans l'espace public.

M. Z. : Tout à fait, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai commencé à imaginer ce documentaire avec la voix off des autres, parce que je ne voulais pas me confronter à moi-même. Ainsi commençait une histoire de la torture à travers les yeux des autres, et non les miens et ceux de mon père. Je crois que j'étais alors en train de me nier, incapable de m'écouter parler de ma propre histoire. Je n'étais pas encore mûre. Il faut rencontrer la maturité pour aborder certains thèmes.

D. M. : Il est intéressant de voir que le thème de l'histoire des pays d'Amérique centrale ne sont pas abordés par leurs propres citoyens et que les lieux chargés d'histoire sont laissés à l'abandon. J'apprécie beaucoup que tu aies donné l'opportunité aux victimes d'aller visiter ces lieux où elles ont été torturées.

M. Z. : Il se trouve que sur un festival une personne considérait que ces scènes servaient à « revictimiser » les personnes filmées dans la pire tradition du journalisme à sensation. Je lui ai précisé alors le contexte de ces scènes. Tout d'abord, ce sont les personnes qui m'ont demandé de les suivre sur ces lieux et de les filmer parce que selon elles : « si ces scènes ne sont pas dans le documentaire, personne ne va nous croire. » Il a été dit tant de choses contradictoires sur ces périodes, que si nous nous contentions de témoignages oraux, nous ne serions pas crus. Entrer, reconnaître et identifier ces lieux de torture donnent une légitimité et un sens aux témoignages des victimes. Chaque scène a été pensée à la suite d'un dialogue avec une psychologue. On se demandait alors : « pourquoi avoir honte de parler de ses bourreaux ? » On devrait plutôt avoir honte de ne pas connaître l'histoire de ces êtres humains.

J'ai beaucoup parlé avec ces femmes victimes de tortures et j'ai noté la différence qu'il y avait pour elles entre un civil et un guérillero, pourtant tous les deux victimes de la torture. Ainsi, lorsque j'ai parlé avec des guérilleros, j'ai pu remarquer qu'ils parlaient de la torture qu'ils ont subie avec beaucoup de légèreté et de tranquillité, à l'instar de mon père. Ce qui se passe, c'est que les guérilleros ont choisi ce chemin de la lutte armée et ils savaient qu'ils pouvaient être torturés. Bien plus physiquement entraînés pour faire face à la souffrance physique, ils savaient que cela pouvait se passer. Alors que les civils, qui ne sont pas entrés dans la lutte armée, manifestaient une grande incompréhension de ce qui leur était arrivé. En effet, ces civils ont subi la torture sans savoir les raisons de leurs bourreaux. C'est pourquoi au fond d'eux, ils ne peuvent pas garder cette information. Une majorité d'entre eux est entrée dans la lutte armée ou dans des activités liées au travail social afin de donner un sens à la torture qu'ils ont subie et éviter de perdre la raison en l'absence de signification.

D. M. : Ceci permet aux victimes de fermer un cycle de souffrances dans leur vie.

M. Z. : En vérité, je ne crois pas qu'il soit possible pour elles d'y mettre fin après tant d'années passées. La seule chose qui peut être fait pour elles, c'est de leur donner justice. Les victimes ont à présent des cancers. Une personne a dû s'exiler aux États-Unis à cause des persécutions subies. Lorsqu'il y aura une justice qui implique un pardon et une explication de ce qui s'est passé, on pourra commencer enfin à imaginer finir un chapitre. Mais jusque-là, les victimes périssent peu à peu de cancers. C'est très dur.

C. L. : Faute de pouvoir affronter ce deuil au niveau national, la société est contrainte à rester dans l'enfance qui ne lui permet pas de prendre ses responsabilités politiques et citoyennes.

M. Z. : Ce qui se passe actuellement est dramatique, car l'histoire est condamnée à se répéter. Ainsi, l'État salvadorien répète les situations qui ont conduit à la guerre civile. La police commence à tuer, assassiner, torturer, kidnapper, faire disparaître les personnes. Les Salvadoriens commencent à exercer la justice de leur propre chef. Tout ceci se passe car nous n'avons pas pu suivre un processus de paix cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Le Salvador s'efforce de repartir à zéro comme si rien ne s'était passé. Mais ceci n'est pas possible lorsqu'il y a tant de personnes qui ont perdu un membre de leur famille. Chaque famille a au moins un de ses membres disparu, assassiné ou torturé. Que propose le gouvernement ? Oublier les crimes des chefs guérilleros et des leaders de droite. Mais la société civile n'a jamais été consultée dans la signature d'un accord de paix.