Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Le film possède plusieurs points communs avec votre film précédent Viejo calavera : comment Le Grand mouvement s'est construit par rapport à celui-ci ?

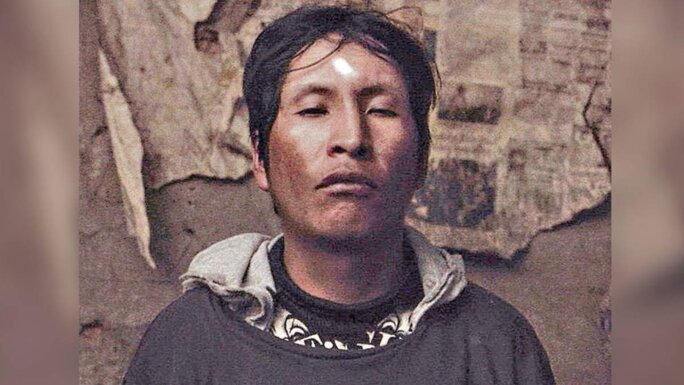

Kiro Russo : J’ai commencé à écrire ce film à la fin de l'année 2016 : celui-ci est né de mon amitié avec Max, le sorcier du film, que je connais depuis 2004. J’ai toujours été très intéressé par la relation que j’ai avec lui, parce qu’il est une figure de sage qui entretient une relation très forte avec la ville, en outre d’une manière très étrange.

Pendant de nombreuses années, il m’a emmené dans des endroits de la ville que je ne connaissais pas. La ville de La Paz a une topographie très étrange. Je ne pensais pas alors en faire un film. C'est en 2016 seulement que cette idée est peu à peu apparue, avec la lecture d'un conte d’Alan Poe, intitulé L’Homme de la foule. Le personnage éponyme de Poe est un bourgeois du début du XIXe siècle qui regarde la foule et découvre un vagabond. Il commence à le suivre pendant 24 heures, en essayant de comprendre qui il est.

Alors, d’une certaine façon, je me suis reconnu dans ce conte, parce que d’une certaine manière il m’est arrivé la même chose. Je connaissais Max depuis de nombreuses années, mais je n’ai jamais compris qui il était vraiment. D’un côté, c’est un comédien de rue, mais il ne fait pas de spectacle pour gagner de l’argent, il est comme ça tout le temps.

J’ai tout d’abord écrit une histoire, celle de Max par rapport à la ville. J'ai développé une histoire d'opposition avec la classe supérieure, autour d'une femme qui se transforme en loup-garou. Alors que j’avais déjà écrit depuis plusieurs années ces histoires fantastiques, je continuais d'aller à la mine retrouver mes amis. En janvier 2019, nous étions ainsi déjà en train de filmer quelques essais car je filme beaucoup avant le tournage, notamment les foules pendant trois ans, de manière quasi obsessionnelle. Un jour, nous étions en train de filmer cela et Julio César Ticona et Israel Hurtado, mes amis, sont arrivés après sept jours de marche à La Paz pour demander de faire partie du film. Ils étaient très mal et m'ont demandé de les incorporer au film alors que cela n'avait pas de lien avec l'histoire. Finalement, cela m'a semblé être une bonne idée et ils apparaissent dans les scènes les plus documentaires du film, situées au début.

J’ai aussi pensé que c’était génial de faire un méta-commentaire sur le même film, avec le personnage de Viejo calavera. En parlant avec eux et en voyant ce qui s’était passé, je me suis rendu compte qu’il n’était plus logique pour moi de faire un film qui soit absolument fictif. Pour moi, c’était beaucoup plus intéressant de continuer à parler du sujet développé dans Viejo calavera mais aussi de Max.

Le film offre à la fois une approche formelle complètement différente, et à la fois très similaire. C’est comme si mon style se poursuivait mais avec un autre langage. Le film est ainsi très formel.

Je pense que je suis très formaliste et cela m’intéresse d'autant plus que j’ai justement envie de penser la manière de mettre en scène un sujet politique aujourd’hui pour le cinéma. Qu’est-ce qu'est vraiment la politique dans le cinéma ? Je trouve cette question importante parce qu’actuellement une saturation d'images audiovisuelles domine. C'est pourquoi la forme du film m'intéressait beaucoup plus que le récit.

Ainsi Viejo calavera répondait au défi d'expérimentation pour raconter l’histoire avec l’ombre et l'obscurité. C'était très difficile, c’est pourquoi j’ai raconté cette histoire à la mine. Pour Le Grand mouvement (El Gran movimiento), j'ai cherché à raconter une histoire avec une ville selon le défi formel d'utiliser le zoom et la topographie de ma ville pour moi était très cohérente.

Ce qui se passe dans ma ville, c’est que vous pouvez voir les quartiers toujours devant vous, tout le temps, et c’est très étrange. Cela me semble encore plus étrange quand je réalise que ce n’est pas toujours le cas dans d'autres villes du monde. Le zoom dans ce type architectural me semble adapté pour inviter à y entrer. Une autre vision qui m’a fait beaucoup réfléchir est la vue qu’on a quand on survole une ville en avion. D'un avion, on ne peut voir personne, mais on voit la ville, des voitures peut-être ; on ne voit pas les gens mais avec un zoom cela devient possible. L'usage du zoom me semblait ainsi cohérent pour parler de la relation entre la ville, la foule et l’individu. Ces trois niveaux de point de vue sont ainsi intégrés en un seul mouvement.

En outre, je travaille toujours selon une recherche cinématographique continue. C’est pourquoi je ne travaille jamais avec des outils qui n’ont aucun rapport avec ce que j’ai fait. Toutes les choses que j’ai faites jusqu'ici sont extrêmement liées, de même pour les courts-métrages. J'ai ainsi tenté d'explorer dans Nueva vida (20xx) la vie d’un couple dans un appartement.

D'un côté, j’ai réussi à faire en sorte que la mise en scène transforme la ville presque comme un personnage. D’un autre côté, je voulais une mise en scène qui puisse montrer la ville comme un monstre, comme un être vivant, au-delà des gens. Ainsi, vous avez ces moments avec la ville, mais aussi ensuite vous entrez dans l’histoire des personnages et puis vous en sortez.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Vos inspirations sont aussi issues de l'histoire du cinéma mondial. Vous parlez d’une réalité très locale, surtout avec les mineurs tout en évoquant Dziga Vertov et Berlin, symphonie d'une ville (1927) de Walther Ruttmann.

K. R. : En 2018, j’ai fait un atelier dans un musée en Bolivie, la Casa de la Moneda, autour de la peinture baroque andine, avec un autre réalisateur bolivien, Miguel Hilari. Nous avons fait une analyse complète d’une très grande collection de peintures, dont 98% est composée de saints et de vierges. Ces tableaux sont fous parce que les prêtres faisaient peindre les indigènes tout en cachant leur propre culture.

Ainsi, à l’époque contemporaine de la saturation des images, il semble que cette conscience des images n’est plus nécessaire parce que tout le temps nous voyons des images. Ceci m’a conduit à penser le cinéma davantage comme un document qui puisse avoir autant de références que possible de manière consciente.

Le Grand mouvement nourrit un large dialogue avec les symphonies urbaines de l’avant-garde du début du XXe siècle ainsi qu'avec le cinéma muet, surtout avec le montage de l’école soviétique. Il y a même des liens beaucoup plus directs avec, par exemple, Joris Ivens et son court métrage Pluie (Regen, 1929).

De plus, il existe dans le film un lien très fort avec le cinéma latino-américain des années 1960 et 1970, notamment le cinéma militant politique des années 1970. Le film s'inscrit dans toute une tradition multi-artistique bolivienne concernant la représentation de La Paz. Ainsi, les représentations qui ont été faites sur la ville de La Paz sont très nombreuses et s'inscrivent ainsi comme une tradition. Surtout avec Jaime Sainz, qui est pour moi le meilleur écrivain de Bolivie. Du côté de la peinture, Arturo Borda, a fait de la ville le sujet central de sa peinture. Il était pour moi essentiel de faire des liens dans le film avec ces deux artistes.

Je souhaitais en outre faire comme une collection d’éléments particuliers de ma ville et en même temps le relier à l’époque que nous vivons. Cela passait, par exemple, par le fait de filmer quelques affiches dans une ville qui est en train de s’user comme une empreinte du temps. C’est le témoignage d’une dégradation constante, à laquelle nous ne donnons pas beaucoup d’importance, mais qui est là, le temps.

Le film est très ouvert avec ses divers niveaux de lecture, c’est ce que je trouvais intéressant. Ainsi, pendant que je filmais, je documentais certaines choses, où certaines scènes, pour celui qui ne sait rien, peuvent ne rien signifier, mais pour celui qui sait, signifier autre chose.

Pendant que je marchais avec Max, nous avons découvert un parc national détruit qui est entré dans le film comme un moment documentaire. La destruction dans le film est apparemment un genre de folie mais en réalité c’est quelque chose de réel. Ainsi, tout un quartier s'est effondré au moment où nous étions en train de filmer. C’est vraiment quelque chose qui a été très fort dans la ville, que j’ai documenté le jour où il s'est pratiquement passé.

Le film possède aussi un niveau de construction sonore. Par exemple, l’affûteur de couteaux est presque comme un personnage de la ville, mais il n’est pas montré d’une manière folklorique mais présent avec le son qui me sert de connexion narrative avec d’autres réalités.

C. L. : Souvent un film est le regard subjectif d’une personne, notamment celui du protagoniste où peut se refléter celui du ou de la cinéaste. Dans Le Grand mouvement, vous préférez mettre en scène plusieurs regards, ce qui fait de lui une construction collective multi focale.

K. R. : Eh bien, le point de vue du film je l’ai remis en question à plusieurs niveaux. Je me suis toujours imaginé à travers le point de vue de Max, comme s’il était celui qui regardait tout cela de l’extérieur du système. Parce que le film ne parle pas seulement de la ville, il parle du système. Le système est la ville à la fin.

Autrement dit, le système est un reflet physique de ce qu’est une ville et vice versa, il y a comme un dialogue entre eux. D’un autre côté, il me semble que c’est aussi en quelque sorte comme si la ville regardait certaines personnes comme une entité à part entière. Aussi, plus qu'un regard collectif, il me semble que le point de vue du film est celui omniscient qui vient de l’extérieur, comme une chose qui est aussi l’auteur, mais c’est aussi Max et c’est aussi la ville pour moi. Ce point de vue peut être n’importe laquelle de ces trois entités.

C. L. : Comment s'est passé le dialogue avec le syndicat des vendeuses du marché ?

K. R. : Contrairement à Viejo calavera, il était beaucoup plus difficile de travailler avec le syndicat du marché, parce que les femmes ne voulaient pas faire de film. Beaucoup de scènes m’ont pris beaucoup de temps pour qu’elles puissent s’impliquer. Les dames du marché me disaient plus ou moins comment le film aurait dû être car elles attendaient un drame très narratif et moral.

Pour moi, il est toujours très intéressant de continuer à faire ces films parce qu’ils conduisent à un dialogue. Il me semble que d’une certaine façon, si vous continuez à représenter les choses de la même manière, elles deviennent déjà très insignifiantes, comme si c’était de la propagande.

Il était aussi très important pour moi de construire des scènes à partir de la capture d’une présence documentaire. Par exemple, pour obtenir ces scènes de demi-humour des femmes, je devais filmer dix autres femmes qui n’ont pas réussi à être aussi naturelles. Dans ce sens aussi je travaille dans un système très hybride, autrement dit, ce sont des films qui partent du documentaire pour construire des fictions. Ce n’est pas seulement un documentaire, parce que je dessine chaque plan du film, nous pré-filmons beaucoup, il y a beaucoup d’essais de la manière de filmer, par exemple, mais ce qui se passe est plus ou moins documentaire à la fois.

En parlant de la saturation des images, je pense que c’est un film qui peut avoir plusieurs formes dans un seul film. Le film possède ainsi du documentaire, de la fiction, du cinéma expérimental, des clips vidéo, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup de registres différents qui s’unifient grâce à la structure et au son.

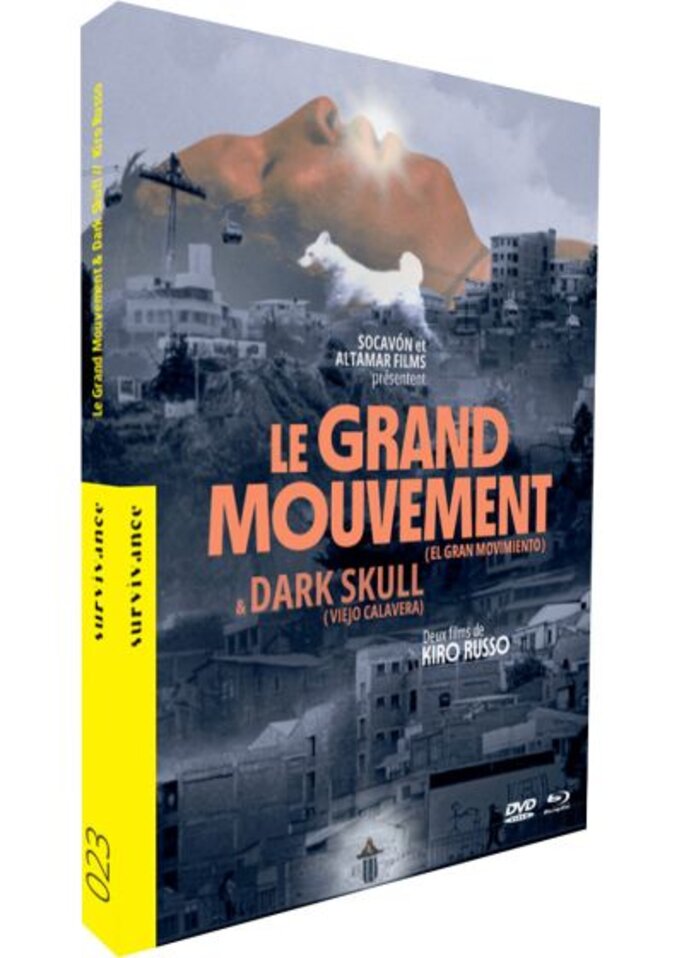

Le Grand mouvement

El Gran movimiento

de Kiro Russo

Avec : Max Bautista Uchasara (Max), Julio César Ticona (Elder), Israel Hurtado (Gallo), Gustavo Milán Ticona (Gato), Francisa Arce de Aro (Mama Pancha), Ricardo Aguilera (Ramiro), Marcela Chambi (une vendeuse au marché), Marlene Pinto (une vendeuse au marché), Carmen Quisbert (une vendeuse au marché), Armando Ochoa (le docteur)

Bolivie, Qatar, 2021.

Durée : 80 min

Sortie en salles (France) : 30 mars 2022

Sortie France du combo Blu-ray + DVD : 16 octobre 2023

Format image : 1,85 - Couleur

Langue originale : espagnol - Sous-titres : français et espagnol.

Éditeur : Survivance

Bonus :

Entretien avec le réalisateur Kiro Russo (9’)