Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Le film est produit par le syndicat des mineurs : comment est né ce projet commun ?

Kiro Russo : Tout a commencé par le fait d'avoir travaillé en 2009 dans la mine. À l'époque, j'avais cette obsession de filmer l'obscurité. J'ai alors découvert le monde des mineurs que je ne connaissais pas du tout. Cela s'est transformé en un court métrage tourné en 2010.

C'est à ce moment là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je réalise une fiction du monde ouvrier. L'histoire des mineurs est un sujet central dans l'histoire de la Bolivie. De nombreux enregistrements du milieu minier ont été réalisés dans les années 1970 mais les réalisateurs étrangers avaient un ton très paternaliste et soumis aux stéréotypes. J'ai découvert, à la suite de mes investigations, qu'il existait une unique fiction bolivienne sur le monde ouvrier et qu'elle était réalisée par Jorge Sanjines.

J'ai beaucoup recherché au cœur de la mine la fiction que je devais raconter, interrogeant les mineurs. Jusqu'au moment où les mineurs ont vu le film terminé, les mineurs n'ont jamais cru que l'on pouvait faire une fiction sur leur monde. Pour eux, filmer s'inscrit nécessairement dans une démarche documentaire avec des aspects esthétiques folkloriques propres à la Bolivie. En effet, le pays se confond dans sa propre représentation folklorique.

J'ai commencé à dialoguer avec le syndicat en 2013 parce qu'à ce moment seulement j'avais des amis, aussi bien mineurs, que des personnes plus jeunes en dehors de la mine. Ce qui m'a conduit à dialoguer avec le syndicat c'est qu'il y avait toute une démarche artistique de la part de plusieurs mineurs. Ainsi, un mineur photographe qui commençait à s'intéresser au film m'a mis en contact avec le syndicat. Chaque année celui-ci changeait les membres de son organisation ce qui ne m'a pas facilité les choses puisque je devais à chaque changement réexpliquer ma démarche et mes intentions.

J'ai ensuite découvert que le syndicat possédait un département culturel dirigé par deux mineurs. J'ai commencé à parler avec eux qui affirmaient leur volonté de faire un film sur les idiosyncraties. Comme j'avais vu les nombreux films sur les mineurs boliviens, j'ai tenté de rompre avec la tradition des stéréotypes. Nous avons eu tous ensemble plusieurs réunions où il a été mis en évidence que ce qui leur importait de raconter c'était un voyage.

J'ai commencé alors à imaginer le voyage à l'intérieur et je me suis mis à écrire plusieurs histoires, proches d'un certain « cinéma classique ». D'un autre côté, j'ai toujours été intéressé par un cinéma plus formel. Je trouve que la véritable révolution se trouve actuellement dans cette quête de la forme la plus appropriée au sujet, dans la possibilité de prendre des risques ! J'ai ainsi rejeté tous mes scénarios classiques pour envisager l'histoire du mineur Cesar Articona autour d'un conflit générationnel.

La grande préoccupation des mineurs est que leurs enfants ne soit pas mineurs à leur tour. Se dessinait alors une problématique : à travers cette si grande distance prise entre les deux générations, comment envisager un espace de réconciliation ? Il existe aussi une jeune génération comme celle de Julio Cesar qui ne travaille pas dans la mine, non en raison de leur décision, mais du fait qu'il n'y a pas de place pour eux. Ce sont des jeunes qui semblent flotter près de la mine, dans une situation où ils ne peuvent se projeter dans un futur. Je souhaitais prendre tous ces éléments et les développer dans une mise en scène où la forme serait très forte. Je souhaitais que le public puisse vivre les sensations de la mine à travers mes choix de mise en scène.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Quel est pour toi l'enjeu politique du film autour de la représentation des travailleurs de la mine ?

K. R. : Les mineurs ont toujours été politiquement combattifs. La plupart des grands mouvements sociaux du pays jusqu'aux années 1980 ont été portés par les mineurs. Cela s'est exacerbé à partir de la capitalisation et l'occidentalisation de l'économie du pays, l'arrivée d'Evo Morales. Pour certaines personnes, le film montre la décadence de l'organisation du mouvement des mineurs du côté idéologique. Je souhaitais avant tout montrer les contrastes du milieu minier à travers le voyage. Pour moi, un processus de transformation est à l'œuvre qui impose un unique modèle de penser nord-américain du monde. Ainsi, les mineurs rêvent de se déplacer en avion, de dormir dans les hôtels les plus chers : ce sont des choses très contradictoires puisque d'un côté ils luttent pour cette forme de vie consumériste alors que plus de 85% des mineurs du village n'ont pas accès à l'eau potable.

Cette contradiction explose pour moi dans la posture politique exposée dans le film. L'histoire est ici secondaire et offre une très grande place à l'interprétation du public. Je me rends compte que les spectateurs et spectatrices interprètent le film d'une manière très négative du côté de l'engagement politique des mineurs. Il est intéressant de voir que cette interprétation est étroitement liée à la classe sociale de la personne qui voit ce film. En effet, ce sont les personnes issues d'une classe sociale élevée qui ont ce type de discours négatif sur le film. Les mineurs eux-mêmes et leurs proches ont une toute autre vision du film. Lorsque nous avons fait une projection du film dans la mine cela a été un peu fou car ce sont plus 3000 personnes qui se sont succédé en un jour pour voir le film !

Pour des personnes qui voient essentiellement des images en mouvement à travers la télévision, la question s'est posée de savoir ce qu'était le cinéma. En Bolivie, nous sommes pour une grande part une société alcoolique plus que toute autre partie d'Amérique latine et cela constitue un lourd héritage du temps de la colonie. Durant l'époque inca, l'alcool, sous forme de chicha, se prenait de manière rituelle, dans certaines fêtes annuelles, pour demander grâce et accéder à des états altérés de conscience.

C. L. : L'histoire débute avec la mort d'un personnage à la suite de ce qui semblerait être issu d'un acte criminel : est-ce une manière pour le film de s'éloigner du documentaire en entrant ainsi dans la fiction ?

K. R. : La mort est omniprésente dans la vie des mineurs. En outre, j'ai moi-même été confronté à la mort puisque depuis que j'ai commencé à travailler dans la mine en 2009, six de mes amis y sont morts, de même le personnage d'Anastasia dans le film qui est décédée et qui ne verra jamais ce film. La vie d'un mineur est ainsi nécessairement associée à la mort. De là vient le titre qui est issu d'une ancienne expression où « calabera » désigne un rebelle. « Viejo calabera » est un vieux rebelle qui n'a cessé de lutter.

La présence de la mort est aussi associée à une croyance syncrétique selon laquelle dans les mines existe « El Tío » qui est comme le maître gardien de l'infra monde. Le titre et l'omniprésence de la mort sont étroitement liés avec ce « Tío » que souligne la mise en scène du film autour du travail formel de l'obscurité. Cette décision est aussi une affirmation de refus des éléments folkloriques. Le film en effet rappelle souvent la présence de la mort.

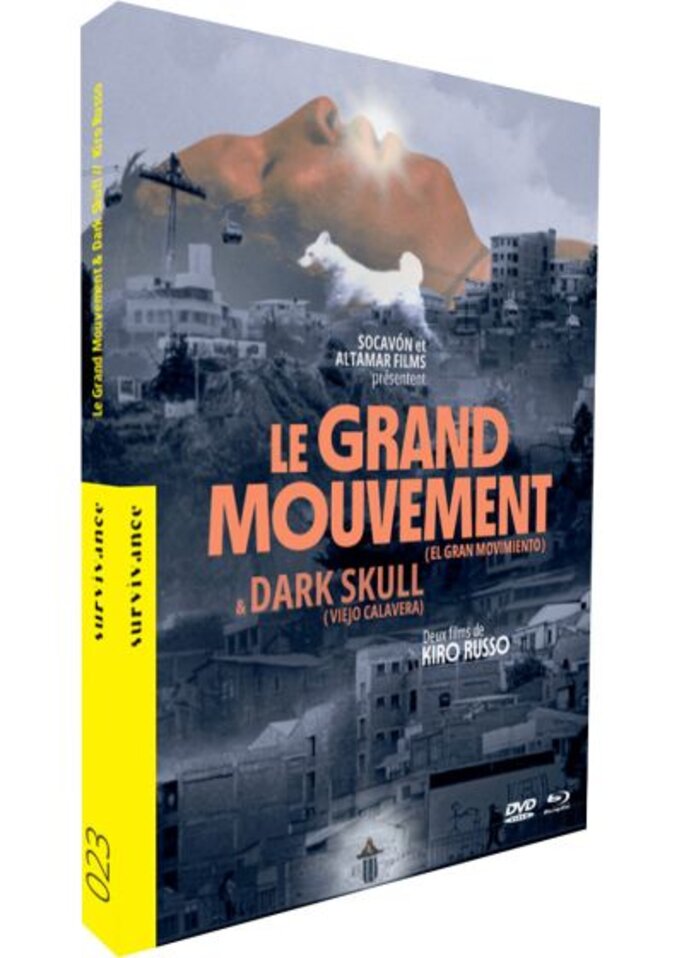

Le Grand mouvement

El Gran movimiento

de Kiro Russo

Avec : Max Bautista Uchasara (Max), Julio César Ticona (Elder), Israel Hurtado (Gallo), Gustavo Milán Ticona (Gato), Francisa Arce de Aro (Mama Pancha), Ricardo Aguilera (Ramiro), Marcela Chambi (une vendeuse au marché), Marlene Pinto (une vendeuse au marché), Carmen Quisbert (une vendeuse au marché), Armando Ochoa (le docteur)

Bolivie, Qatar, 2021.

Durée : 80 min

Sortie en salles (France) : 30 mars 2022

Sortie France du combo Blu-ray + DVD : 16 octobre 2023

Format image : 1,85 - Couleur

Langue originale : espagnol - Sous-titres : français et espagnol.

Éditeur : Survivance

Bonus :

Entretien avec le réalisateur Kiro Russo (9’)