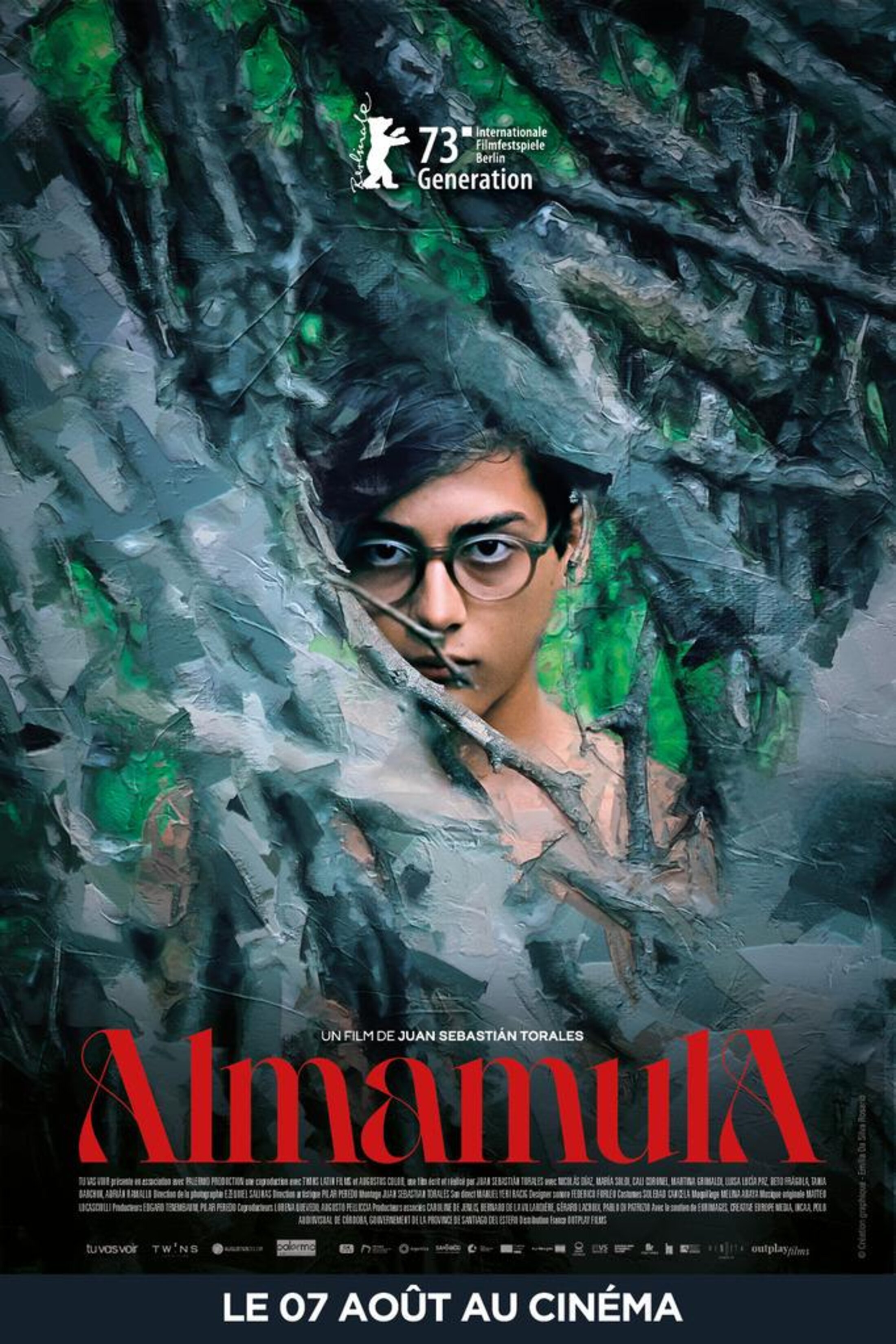

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Comment avez-vous rencontré la légende locale de l'Almamula et dans quelles circonstances ?

Juan Sebastián Torales : C’est en fuyant l'hostilité de la ville où j’ai été agressé.

Ma famille avait une maison de campagne. Mon père, médecin le jour et fabricant de fromages de chèvre dans ses temps libres, partait tous les après-midis de la ville pour exercer son hobby et moi je venais avec lui pour éviter d'être obligé de jouer au foot dans les rues de mon quartier, ou de potentiellement me faire agresser pour n'importe quelle raison par les bad boys de la zone.

C’est alors à 30 km de Santiago Capital, que je partais avec mon père pour me fondre dans la forêt ou m'immerger dans la rivière.

Ces incursions dans la nature, m’ont permis de rencontrer les locaux et c’est eux qui m’ont transmis, non seulement la plupart des légendes de Santiago mais aussi leur mode de vie si attaché à la nature, et les valeurs mystiques et salvatrices qu'ils lui donnaient.

J’ai eu de la chance de grandir connecté à tout ça.

C. L. : Est-ce qu'il s'agit d'une légende associée à Santiago del Estero ou peut-on la découvrir avec des variantes dans d'autres localités en Argentine ?

J. S. T. : C’est une légende répandue dans plusieurs endroits d'Amérique du Sud, mais avec des noms différents. Elle est liée à la période des colonies. Arrivés en Amérique du Sud, les colons étaient terrorisés de voir à quel point les autochtones vivaient leur sexualité librement. Ils les ont bien sûr punis, et ils ont aussi créé cette légende ou le symbole du péché était une femme.

Cela m'a toujours dérangé cette tradition dans les légendes où la femme a toujours tort, tout est toujours de sa faute. Avec Almamula, je me permets de redorer cette image et revisiter ces lectures rétrogrades.

C. L. : Pour l'écriture du scénario, vous êtes-vous inspiré, en plus d'éléments autobiographiques, de témoignages de jeunes contemporains subissant l'homophobie ?

J. S. T. : Pour l'écriture de ce film, au début, je dois dire que c'était une démarche assez égoïste, parce que je n'avais pas été assez égoïste jusqu'à mes 33 ans. À ce moment-là, j’ai pris le temps de me poser toutes les questions que je n'avais pas eu le temps de me poser : sur moi, mon passé, ma vie, mon futur. Donc, oui, la démarche était assez centrée sur moi. C'est quand l'œuvre a commencé à prendre forme et que les premières versions de scénario arrivaient, que j'ai pu voir le côté universel de tout ce que je racontais… et je me suis aperçu qu'il y avait même des articles dans les journaux de ma ville avec des titres comme par exemple : “jeune homme part en forêt chercher le diable ; il a disparu depuis 15 jours.”

C'était révélateur, des histoires de jeunes hommes qui partaient à la recherche de mondes différents… les âges étaient tous autour de 12-14 ans… leur détresse … évidemment c'était un signe que j'étais sur une bonne voie.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Peut-on voir dans l'Almamula une répression de tout ce qui ne s'accorde pas avec le monde catholique dans une volonté colonisatrice voulant éradiquer les racines préhispaniques de la population ?

J. S. T. : Bien sûr, c’est tout à fait ça.

Le mode de vie des peuples originaires ne collait pas du tout avec la morale de la Sainte Inquisition. Les colons ont voulu effacer tout ça en les châtiant et en créant ces monstres. Pire encore, les symboles en général, la base du péché, venaient des femmes.

C’est une histoire qui se répète jusqu'à nos jours sans le besoin de créer des monstres. Maintenant on n'a plus besoin de nous cacher derrière un mythe ou une légende.

Les monstres ont des noms, ils ont un poste, ils passent à la télé, et créent des dictatures. C’est obscène.

C. L. : Alors que le protagoniste fuit avec sa famille un espace urbain violent de répression homophobe au début du film, voyez-vous le contact avec la faune et la flore comme une opportunité pour lui de retrouver la force naturelle d'être lui-même ?

J. S. T. : Ce film c'est la possibilité pour moi de me connecter enfin avec moi-même. Je ne peux pas être plus fier du résultat. J’ai dû puiser au plus profond de mon inconscient, dans mes entrailles pour le sortir, pour donner un sens (ou pas) à chaque image que mon inconscient m’envoyait. Cette forêt reste l’espace où je retrouve mon côté sauvage, mon désir, ma liberté, pour l’enfant que j’ai été, et pour l’homme que je suis aujourd'hui.

J’ai fait une sorte de transfert avec Almamula, où j'ai représenté l’enfant que j’aurais toujours voulu être. C'est un film qui ne s’excuse pas et qui ne veut pas réconforter les gens. Il veut juste appartenir à ceux qui le comprennent et qui ont envie de le découvrir. C’est assez libérateur.

C. L. : Quelles ont été les consignes données au chef opérateur pour que l'image rende compte de la sensation physique de se sentir à Santiago del Estero ?

J. S. T. : Je vois Almamula comme un expérimentation. Santiago del Estero est une terre vierge pour le cinéma. Jamais personne n'avait mis un pied dans cette forêt pour la filmer à cette échelle. C’est une ville avec une très faible activité culturelle.

Le reste du pays se moque de notre accent. Nous sommes les “campagnards” de l’Argentine.

C'est aussi une ville mystère pour la plupart des Argentins parce que personne ne va passer ses vacances à Santiago del Estero où il fait 52 degrés l'été !

En revanche, nous sommes le berceau du folklore argentin.

C'est pourquoi, pour la création de cet univers, je voulais respecter tous ces éléments et faire un film qui représente à 100% Santiago. Partir de zéro dans tous les domaines et travailler avec ce que la nature nous donnait.

Par exemple, la bande-son est faite avec les insectes et les animaux du monte. Les acteurs sont à 99% Santiagueños sans expérience devant une caméra. C’est le premier film de mon pays à parler intégralement en santiagueño. Les décors sont tous les décors de la forêt où je jouais et où je me branlais. La forme de l’Almamula est inspirée des algarrobos, l’arbre typique de la région.

Après, pour la mise en image, j’ai apporté le travail que j’ai fait en parallèle avec ma psy sur mes rêves et mon inconscient qui m’ont permis de créer l’ambiance sombre et sensorielle.

Pour toute l'équipe technique, les références cinématographiques étaient interdites.

Les deux dernières années avant le tournage, j’ai arrêté de voir du cinéma pour ne pas être tenté d'être “inspiré”. On s’est créé une sorte de dogme pour rester le plus fidèle à l'essence qu’on voulait pour le film.

Et pour l’aspect horrifique, pour moi la puberté c’est comme un film d’horreur.

On devient ce monstre plein de boutons, avec des poils partout et ce feu à l'intérieur qui nous pousse à explorer notre sexualité, mais aussi nous révolter contre nos parents. On a peur de rien, mais en même temps on est très fragiles.

Ce sont tous des ingrédients dignes d’un film d'épouvante : l'incompréhension, le désespoir, l’angoisse, l'envie de s'échapper.

C'était tout ce mélange que j'ai pu donner au chef opérateur, qu'il l’a en outre ressenti à son arrivée à Santiago. C'est un microcosme, tu ne peux pas échapper à son charme si particulier, ni à ses sons… et surtout pas à la chaleur.

C. L. : Le fait de vivre à Paris vous a-t-il offert une distance et un recul biographique pour plonger plus facilement dans votre propre enfance ?

J. S. T. : Chez moi, on a une “chacarera” (style musical folklorique typique de l’Argentine et originaire de Santiago) qui dit dans ses paroles : “j'ai trouvé, là où je suis né ce que je cherchais ailleurs.”

Almamula n'existerait pas sans tout le chemin que j’ai parcouru depuis mon départ d'Argentine il y a 18 ans. Je n’aurai jamais pu me connecter avec moi-même de la façon que j’ai pu le faire ici en France. Un pays où mon travail est valorisé, où la culture est primordiale et si importante. Où l'on peut être qui l'on veut, et s’habiller comme l'on veut.

Le recul et le vécu dans des conditions complètement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués dans nos pays d'origine, sont nécessaires pour mieux comparer, pour sentir le manque, mais avant tout PRENDRE LE TEMPS DE RESSENTIR et donc créer une œuvre comme Almamula, basée surtout sur les sensations plus que sur les émotions.

C. L. : Comment le cinéma argentin résiste actuellement à la politique répressive de Milei ?

J. S. T. : La situation est critique, mes collègues en souffrent. Je suis de tout cœur avec eux. On a des techniciens artistes incroyables. Mais la production se réduit énormément et les offres de travail se font rares. On rétrocède à grande vitesse.

Malheureusement je n'ai pas des choses très positives à dire sur le sujet.

Agrandissement : Illustration 3

Almamula

de Juan Sebastián Torales

Fiction

95 minutes. Argentine, France, Italie, 2023.

Couleur

Langue originale : espagnol

Avec : Nicolás Díaz (Nino), María Soldi (Elsa), Cali Coronel (Ernesto), Martina Grimaldi (Natalia), Luisa Lucía Paz (María), Beto Frágola (Malevo), Tania Darchuk (Tania), Adrián Ramallo (le Père César), Gustavo Benjamin Arce Mitre (Felipe), Thiago Ovejero

Scénario : Juan Sebastián Torales

Images : : Ezequiel Salinas

Montage : Juan Sebastián Torales

Musique : Matteo Locasciulli

Design sonore : Federico Forleo

Effets spéciaux (maquillage) : Carlos Bocardi

Superviseur des effets visuels : Fausto Vitali

Cheffe décoratrice : Pilar Peredo

Scripte : Irene Gissara

Production exécutive : Pilar Peredo, Lorena Quevedo

Production : Pilar Peredo (Tu Vas Voir), Edgard Tenembaum (Tu Vas Voir)

Coproduction : Lorena Quevedo (Twins Latin Films), Augusto Pelliccia (Augustus Color)

Production associée : Caroline de Jenlis (Palermo Production), Bernard de la Villardière (Palermo Production)

Distributeur (France) : Outplay Films