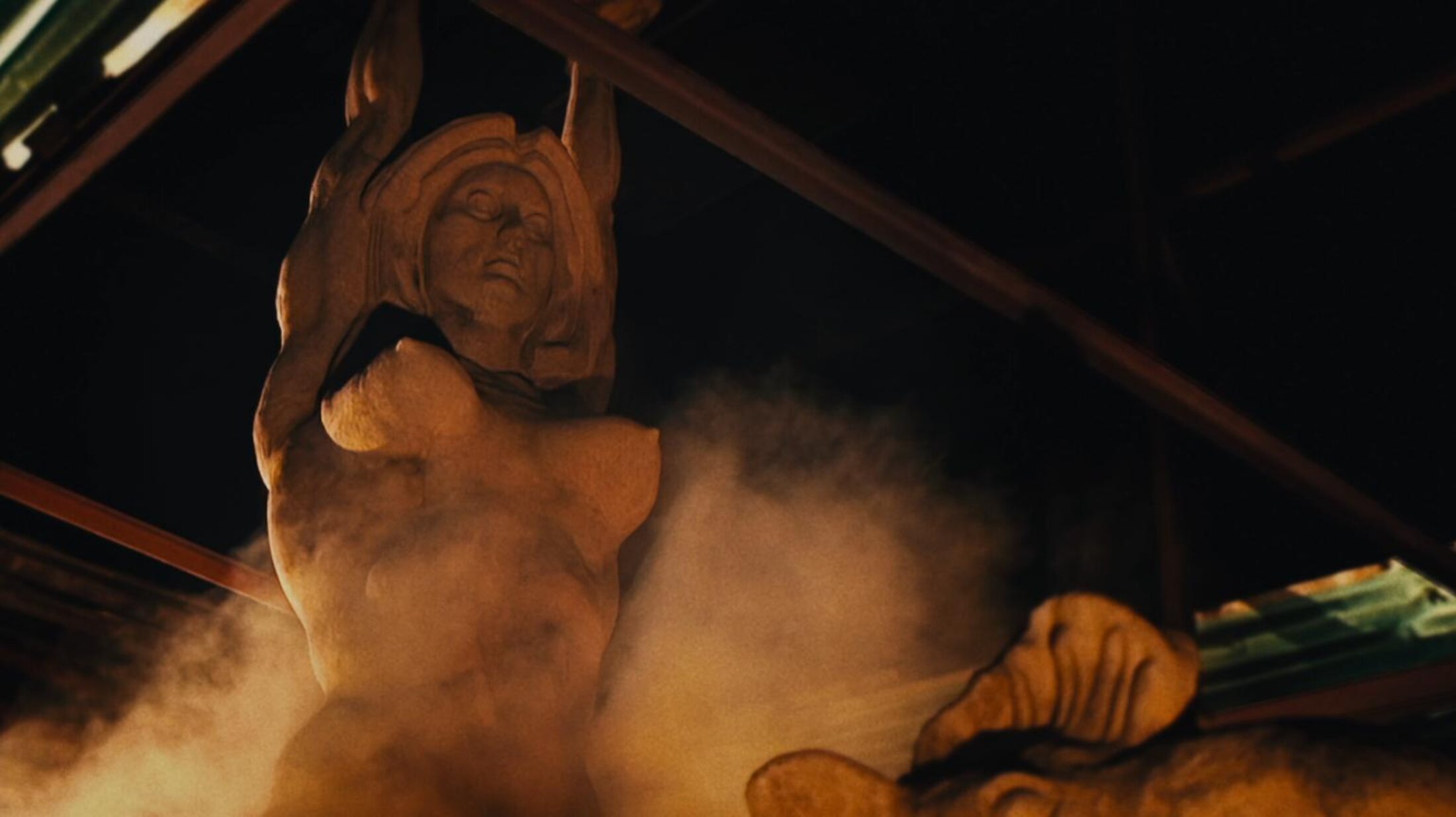

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine: Comment le projet du film a été développé?

Ximena Pereira: La diosa quebrada est une coproduction entre le Chili et le Venezuela. Il s’agit d’un court métrage documentaire de vingt et une minutes, produit sur vingt ans. Il croise trois intrigues : la première, la plus importante, est l'histoire de la statue de Maria Lionza, divinité fondamentale de l’imaginaire collectif vénézuélien et de la spiritualité populaire vénézuélienne. La statue située au centre de l'autoroute est la plus importante de Caracas.

J'ai donc suivi les aléas de la destruction de cette statue pendant vingt ans, ce qui est une histoire en soi. À partir de ce moment, je réinterprète son sens, en traversant ma propre rupture en tant qu’autrice et en tant que migrante vivant loin du Venezuela. J'aborde la rupture de la société vénézuélienne en termes d’aspects sociaux et politiques. Les trois intrigues coïncident et se rejoignent, avec un jeu de miroirs entre l'intime et le public.

C. L.: Comment vois-tu cette capacité du cinéma à dialoguer entre une statue et une ville entière?

X. P.: Je pense que les statues, selon ce qu’elles représentent, sont généralement des symboles culturels pour les sociétés et les villes. Dans ce cas, j'insiste sur les vingt ans passées, parce que le passage du temps, je pense, est ce qui lui donne sa force. Cela aurait pu rester simplement le portrait d'un événement d'actualité, qui en soi était assez attrayant, intéressant et qui à l'époque avait du poids.

Le montage, l'ellipse, le contraste des images et le montage surtout sont la base de l'écriture cinématographique de mon documentaire, faisant dialoguer toutes ces différentes couches narratives entre elles.

C. L.: Si ton film est présenté comme un documentaire il est aussi possible de le voir comme une fiction, un essai ou autre?

X. P.: Je dis que c'est un documentaire parce qu'il travaille à partir du réel avec des images du réel, avec des images d'archives du réel, mais il y a effectivement une construction de fiction. Le traitement de la fiction me semble évident et j'ai d'ailleurs toujours été intéressé par la fiction : mes œuvres précédentes sont des fictions. Je suis tellement à l'aise dans la fiction que je pense que je l'ai fait naturellement.

Belén Riquelme: Qui est Maria Lionza ? Pourquoi est-il si important pour vous de raconter cette histoire, comment ce personnage vous affecte-t-il ?

X. P.: Pour moi, Maria Lionza est un symbole de l’identité vénézuélienne. Il n'y a pas un seul Vénézuélien qui ne sait pas qui elle est. Même si différentes théories coexistent sur son identité, il n'y a personne qui ne la connaisse pas.

Quand j’ai vu la statue se briser, c’était l’occasion pour moi de m'exprimer sur différents sujets. Au début, je ne voulais pas écrire une histoire sur Maria Lionza : je voulais parler de la division politique au Venezuela, des changements, des extrêmes et de la polarisation de la société et de nous en tant que victimes. C'était mon point de départ... C'est ce fait qui m'a ému mais comme ça a pris tellement de temps à finir, j'ai été attachée à Maria Lionza pendant vingt ans [rires] donc, inévitablement, je suis devenu une fervente dévote de Maria Lionza, à ma manière.

Quand on vit hors du Venezuela, on a besoin d'un symbole et d'une force d'identité profonde, ce qui nous manque lorsque nous sommes divisés. Je crois que nous sommes victimes des divisions… Alors les discours d’unité deviennent vides, naïfs, confus, contradictoires. Avoir un symbole qui peut être placé ailleurs est ce qui m’a fait l’aborder.

Agrandissement : Illustration 2

C. L.: Dans une logique patrimoniale (issu du latin patrimonium : ensemble des biens issus du père), souvent les statues sont des conquérants et des militaires… Ainsi, c'est assez inédit de voir la statue d'une femme. Pour vous, cette statue représente-t-elle aussi une autre voix pour les femmes ?

X. P.: Même si ce n'était pas ma première intention, elle est clairement une déesse matriarcale. À l’origine, Maria Lionza vient d’au-delà de la religiosité populaire vénézuélienne. Elle est entrelacée avec plusieurs autres divinités mondiales et universelles, qui sont distinctes et adoptent des préceptes différents. Elle vient d'une déesse blanche du monde pré-patriarcal.

Je pense qu'avec elle c’est un bon endroit pour parler du féminin par opposition à la guerre principalement masculine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des femmes guerrières, les Amazones par exemple mais le monde masculin est davantage axé sur les affrontements et les confrontations, tandis que le monde féminin est davantage axé sur la maternité, l’inclusion, les enfants…

C. L.: Pourquoi avoir choisi le format du court métrage documentaire plutôt que celui du long métrage de fiction ? Un court métrage est-il plus facile à diffuser ?

X. P.: La vérité c'est que je ne l'ai pas choisi, c'est plutôt la conséquence d'une situation liée à la production. J'ai essayé de faire un long métrage pendant de nombreuses années, mais je n'ai pas réussi à obtenir de financement. J'ai toujours pensé que l'histoire serait plus pertinente. À l’origine, je n’étais pas vraiment dans le film, mais m’entendre, c’était notre façon de le rendre pertinent à travers le thème de la migration.

Maintenant, en ce qui concerne la diffusion, je pense qu'il y aurait pu en avoir davantage. Je pense qu'il le mérite, pas parce que c'est mon travail... Je suis sur le circuit depuis un an, je suis allé à Malaga, j'ai gagné des prix, je suis allée à plusieurs festivals... De plus, dans un festival, combien de personnes vont le voir par rapport à un long métrage ? Oui, j’aimerais accéder à des plate-formes et à d’autres espaces qui me permettraient de toucher plus de gens.

C. L.: Vivre à Santiago y faire du cinéma sur le Venezuela, cela rappelle la émarche de Patricio Guzmán qui fait ses films sur son Chili natal à partir de la France. Comme lui, vous faites des films pour continuer d'interroger votre lien avec votre pays d'origine.

X. P.: Exactement! Faire des films et vivre dans un autre pays, la seule différence c'est qu'au Chili il n'y a pas autant de fonds qu'en France, c'est la seule différence... Mais c'est un peu comme ça parce qu'au fond je vais toujours continuer à vouloir faire des choses qui ont à voir avec le Venezuela et mon projet actuel est aussi un croisement entre le Chili et le Venezuela, mais avec une présence chilienne beaucoup plus grande, c'est-à-dire plus que celle de La Diosa quebrada, ce qui, je pense, est équilibré.

C. L.: Je vois beaucoup la force du court métrage, sa liberté due à sa propre économie... De par le travail de l'image et aussi ce dialogue avec la réalité, il est très lié à la perspective de Chris Marker et d'Agnès Varda en ce sens... Ces cinéastes sont-ils des inspirations pour vous ?

X. P.: Ce sont en effet des références ! Ce sont des gens que j'ai beaucoup vus, qui m'ont inspiré, et parfois, je suis sûr que l'éditeur a copié certaines choses d'Agnès Varda. [rires] Parce qu'on en a discuté, on en a parlé, et on l'avait toujours comme référence dans nos conversations. Nous n’avons jamais explicitement eu Chris Marker. Ce que j'ai vu de Marker, ce sont des choses qui restent dans le subconscient... Ce n'était peut-être pas quelque chose comme le cas d'Agnès Varda, mais oui, nous l'avons clairement pris en compte.

C. L.: Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez imaginé ce dialogue entre l’image et la voix ?

X. P.: Entre l'image et la voix c'était super difficile. Cela a pris plusieurs mois, c'était un processus très long. Le texte a été écrit plusieurs fois.

Au début, j'ai commencé à monter seule avec des images et j'ai essayé de tisser une voix. Je l'ai fait petit à petit, en essayant d'avancer un peu vers là où je voulais aller. En chemin je me suis perdue. J'ai montré le film, j'ai eu plusieurs avis, nous l'avons examiné et j'avais besoin d'un monteur mais je n'avais pas d'argent et je suis retournée à la production. À un moment donné, mon monteur vénézuélien, qui vit au Mexique et qui a beaucoup d'expérience est venu. Il a récupéré beaucoup de matériel que j'avais jeté et il voulait que je lui donne un texte linéaire. Pour lui, sans le texte, il n’y a rien. Je lui ai dit que ça n'allait pas marcher parce que j'avais travailler sur le texte à l'envers, c'est-à-dire comme si je le testais une fois pour toutes, et il m'a répondu qu'il ne pouvait pas travailler comme ça sans texte. Alors je l'ai fait... On a travaillé sur un texte et il a ajouté des choses. Ensuite, tout a commencé à se rapprocher beaucoup de ce que j'imaginais qu'il allait se passer. Je ne voulais pas que l'image illustre le texte, mais plutôt que le texte soit un monde et l'image un autre, et que tout soit entrelacé...

La diosa quebrada

de Ximena Pereira

21 minutes. Chili-Venezuela, 2024.

Couleur

Langue originale: espagnol

Scénario : Ximena Pereira

Images : Jackson Elizondo

Montage : Daniel Paz Mirelles

Chanson finale du générique: Claudia Lizardo

Production : Ximena Pereira, Carolina Dávila

Société de production : Ximena Films

Société de coproduction : Creaciones Animadas

Avec la participation: Salvaje Films