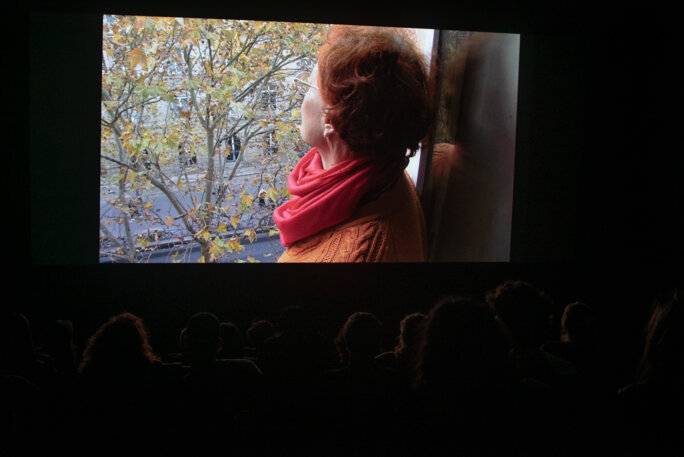

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Comment as-tu rencontré María Koleva ?

Juan Francisco González : Fin 2019, j'ai effectué un stage de réalisation de films documentaires aux Ateliers Varan. Lors d'un repérage pour un éventuel projet, je me suis rendue à une manifestation d'étudiants de l'université qui manifestaient en soutien à Anas Kournif, un étudiant qui s'était immolé à Lyon pour dénoncer la précarité de la vie étudiante. Au milieu de la foule de jeunes, j'ai rencontré une femme âgée qui distribuait des tracts et expliquait à un groupe d'étudiants qu'elle était cinéaste et avait une vaste filmographie. Le lendemain, je suis allé rendre visite à María dans son appartement, et c'est là que le film a germé.

C. L. : Que représente cette cinéaste pour toi ?

J. F. G. : Pour moi, elle représente le cinéma indépendant de la vieille école, dans le sens du « do it yourself », où un réalisateur est à la fois scénariste, producteur, distributeur et technicien. Elle était une sorte de travailleuse et une patronne qui ne s'adapte pas aux logiques du marché. Je ne pense pas que María ait cherché à plaire à l'industrie cinématographique, aux festivals ou à la télévision. Son éloignement des grandes capitales était une valeur importante, car il lui a permis une liberté créative totale et une sincérité conséquente. Et si aucun moyen de distribution n'existait, elle projetait elle-même son film dans son appartement. Aujourd'hui, presque tout est qualifié de cinéma indépendant, mais ce n'est pas vraiment le cas.

C. L. : Quelles intentions avais-tu en lui proposant de faire un film portrait éponyme ?

J. F. G. : La première chose qui m'a frappée, c'est qu'elle ne semblait pas à sa place, mais c'était bien là sa place. Elle vivait dans un immeuble en pleine gentrification parisienne, où elle était la dernière habitante, les autres n'étant que des logements Airbnb. Cela m'a donc semblé être un acte de résistance et de courage. En ce sens, elle m'est apparue comme un vestige des habitants d'un Paris qui n'existe plus ou qui a été déplacé, où les cinéastes et les artistes pouvaient vivre, travailler et s'impliquer politiquement au cœur de la capitale.

De plus, j'ai eu l'impression qu'elle était une cinéaste post-Nouvelle Vague restée dans l'ombre de ce mouvement, même si elle était connue dans certains milieux artistiques et avait entretenu des amitiés étroites et collaboré avec Serge Daney et Antoine Vitez. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle n'ait pas connu le succès comme d'autres cinéastes de son époque, mais qu'elle ait quelque chose de très intéressant à transmettre. J'ai donc voulu filmer ces nuances, ainsi que l'obstination de María, son intimité, notre rencontre et ma curiosité pour son univers.

C. L. : Filmer une cinéaste c’est aussi filmer le hors-champ de la création : quel dialogue s’est nourrit entre vous durant le tournage ?

J. F. G. : Quand je suis arrivé chez María, j'avais quelques idées en tête ; heureusement, aucune n'a fonctionné. J'ai donc essayé d'utiliser cela à mon avantage : son côté performatif et bavard, à travers l'échange entre nous, comme si je devais improviser et accompagner un musicien de jazz.

Cette approche est également influencée par mon sentiment d'épuisement face aux structures narratives classiques du cinéma, ainsi que par la présence de caméras qui filment avec une qualité d'image inutile et par l'irruption de l'intelligence artificielle dans les festivals de cinéma. Dans ce contexte, ce sont les éléments hors champ, les erreurs ou les actions qui ne devraient normalement pas figurer dans un film qui lui donnent vie et le rendent unique, et qui le rendent très difficile à reproduire pour une intelligence artificielle.

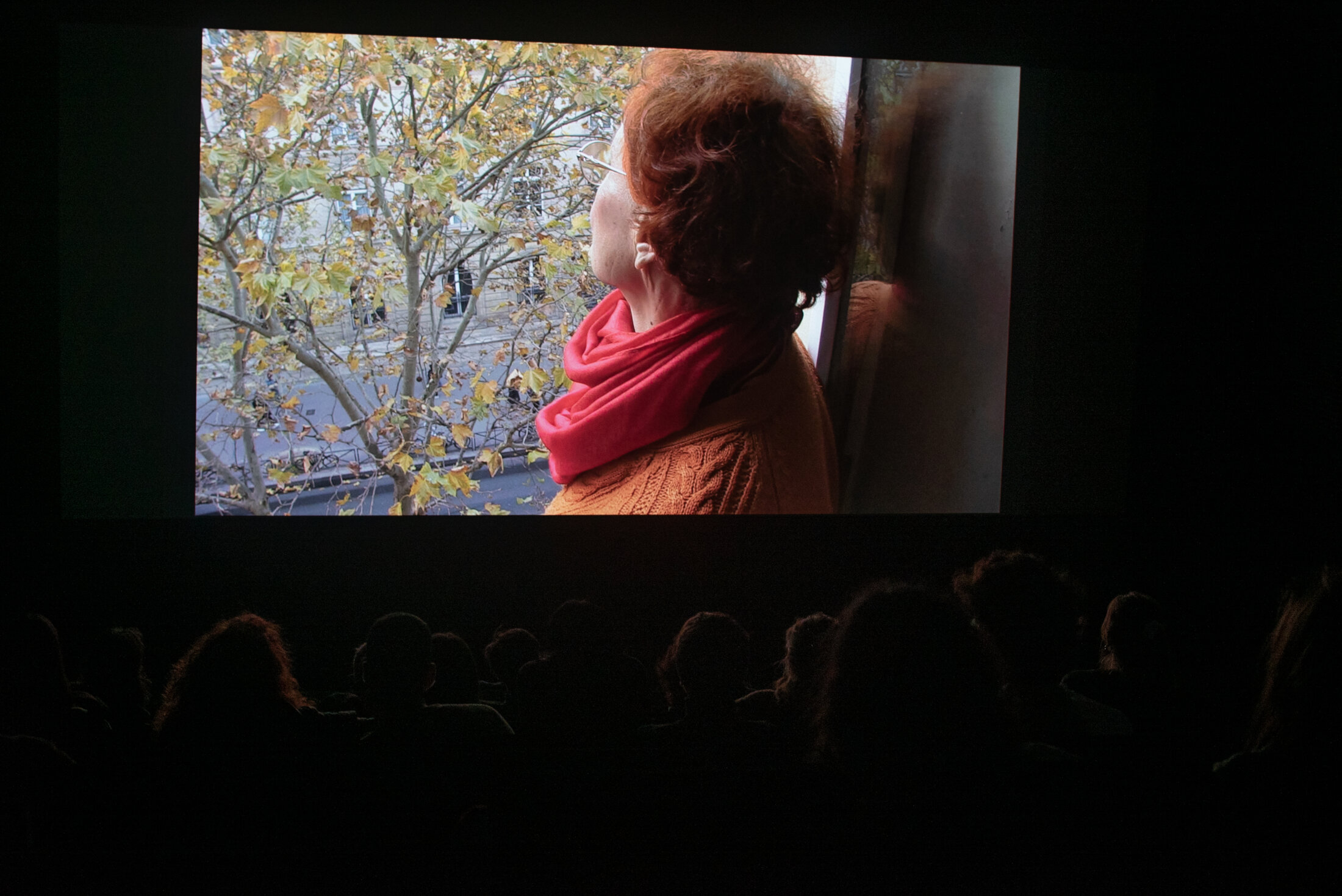

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Comment vois-tu ce film au sein de ta filmographie en tant que réalisateur et producteur ?

J. F. G. : Il s'agit d'un film d'école conçu pour être diffusé dans le cadre de mon séjour aux Ateliers Varan, qui a finalement bénéficié d'une distribution un peu plus large. Sa création m'a obligé à sortir de ma zone de confort, car j'ai dû travailler dans une autre langue. À l'époque, j'étais depuis longtemps impliqué dans le collectif cinématographique chilien MAFI, avec lequel j'avais coréalisé deux longs métrages, et j'avais envie de faire quelque chose de différent.

C'est pourquoi ce film est déconnecté de ceux sur lesquels j'ai travaillé en Amérique latine. Je pense que cela fait partie de mon intérêt pour la création et l'expérimentation de différentes manières de faire des films, et cela m'a permis de réaliser que je pouvais faire un film avec peu d'éléments. C'était aussi un moyen de rencontrer des gens dans un pays que je ne connaissais pas à l'époque, et surtout une excuse pour entrer dans l'appartement de María.

C. L. : Quel héritage laisse María Koleva pour toi et pour d’autres encore ?

J. F. G. : Je pense qu'elle était avant-gardiste en matière d'écologie et de décroissance, mais aussi dans sa manière d'affronter la contestation par la poésie et le cinéma. Son œuvre cinématographique engagée mérite d'être analysée et redécouverte.

C. L. : Comment cette cinéaste continue à t’inspirer ?

J. F. G. : Ce qui me fait encore réfléchir, c'est le mode de vie austère qu'elle a mené dans l'un des quartiers les plus chers de Paris, ainsi que le fait qu'elle n'ait pas cédé au système, malgré tout ce qui allait à son encontre.