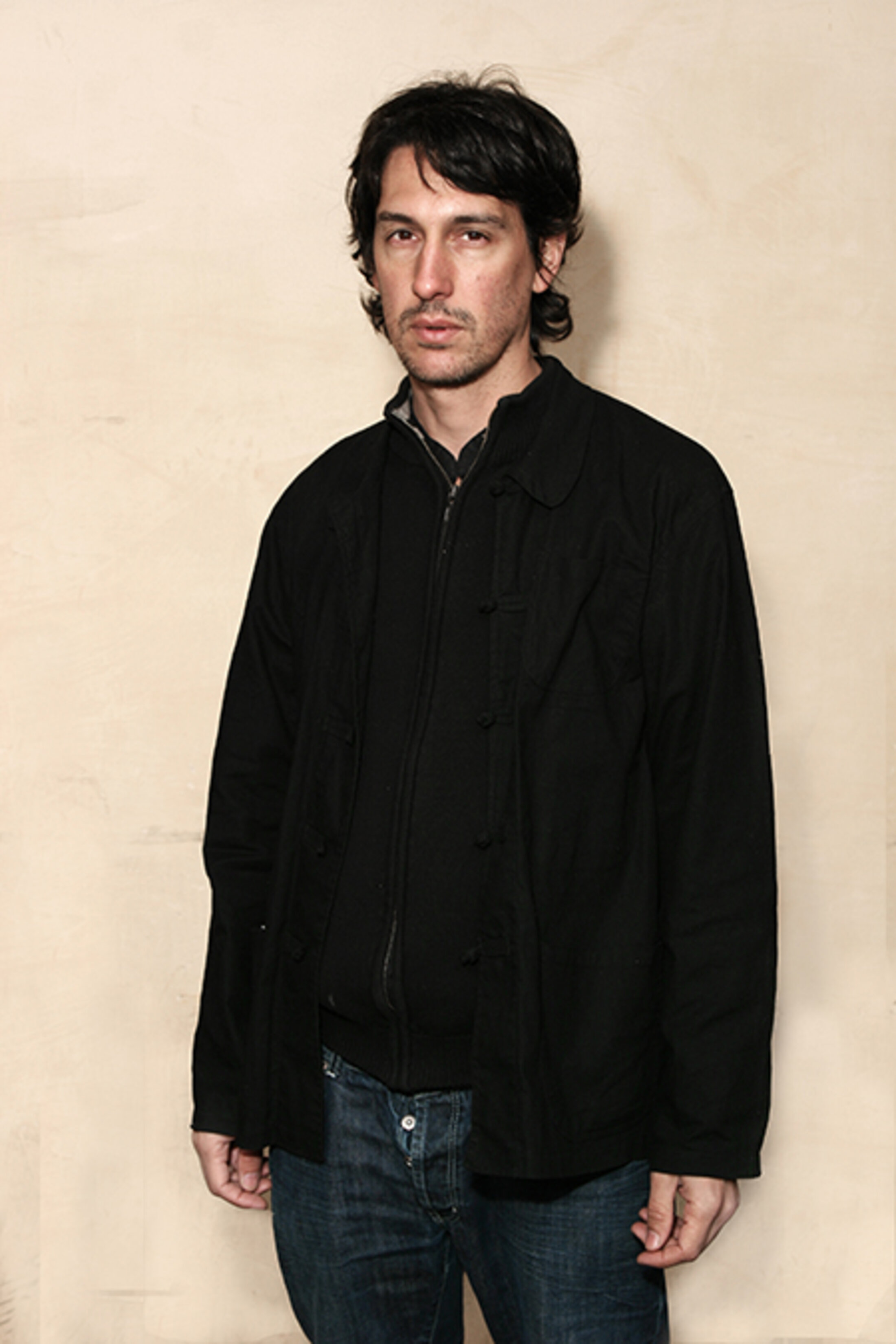

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Votre film est en quelque sorte un « anti biopic », puisque vous évoquez un personnage à travers la « vie » de sa mort.

Pablo Agüero : Dans le bio-pic, on essaie de « calquer » ce que l’on croit connaître d’une personnalité historique. J’ai fait le contraire. J’ai imaginé un nouveau genre que l’on pourrait appeler « nécro-pic ». Au lieu de raconter la vie d’Eva, je montre comment elle vit après sa mort, dans l’esprit des vivants. Les images sont beaucoup plus intenses lorsqu’elles se produisent dans l’esprit du spectateur.

C. L. : Après Salamandra et 77 doronship dont les scénarios sont construits pour une grande part sur des éléments autobiographiques, comment aborde-t-on une figure iconique et populaire comme celle d’Eva Perón ?

P. A. : J’ai fait des recherches pendant plusieurs années. J’ai découvert une femme politique très complexe, haïe par certains à cause de ses discours virulents et de ses manières démagogiques, aimée par d’autres parce qu’elle s’est battue pour la redistribution des richesses, pour les droits des femmes, des ouvriers, des enfants.

C. L. : Tous les protagonistes d’Eva ne dort pas s’affirment avant tout comme des corps à l’instar de celui du cadavre d’Eva Perón : la tête de Gael García Bernal, le jeu très physique de Denis Lavant, le corps violenté et menacé de mort de Daniel Fanego, etc. Comment avez-vous travaillé cette mise en scène avec des acteurs issus de pays (Argentine, Mexique, France, Espagne) et de jeu d’acteur si distincts ?

P. A. : Il y a un défi singulier pour chacun. Gael, l’un des acteurs les plus beaux et sympathiques du monde, joue l’un des dictateurs les plus sanguinaires. Denis Lavant doit parler en espagnol, une langue qu’il ne comprend pas. Fanego, le meilleur acteur argentin, mais aussi un vieux militant péroniste, doit incarner le pire ennemi du péronisme.

Je les voulais métamorphosés, possédés, un peu somnambules, comme s’ils naviguaient dans leur propre cauchemar, aussi effrayés que fascinés. Je les ai poussés vers une forme de débordement. Ce choix va à l’encontre d’un air du temps, qui veut que les acteurs se bornent à « jouer juste ». J’ai pris ce risque en m’emparant de cette phrase de Bonnard qui disait qu’il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Comment avez-vous utilisé les sources historiques de la tribulation du corps d’Eva Perón ?

P. A. : J’ai voulu être le premier à retracer intégralement cette histoire réelle, qui est l’un des grands mystères de la guerre froide. Mais je suis arrivé à la conclusion que tous les témoins et protagonistes de l’histoire donnaient des versions conditionnées par leurs intérêts politiques. J’ai alors décidé de faire ma propre interprétation des faits et de donner au film une couleur presque onirique, pour ne pas tomber moi aussi dans une prétention d’objectivité. Mais cette ambiance de rêve est aussi celle qui me captive le plus en tant que spectateur de cinéma.

C. L. : Qu’incarne pour vous Eva Perón plusieurs décennies après sa mort ?

P. A. : L’idée est que tant qu’il n’y aura pas de justice sociale, il n’y aura pas de paix. C’était son principal message, celui qui l’a rendue immortelle, qui fait qu’elle reste la figure centrale de la politique argentine 70 ans après sa mort. Eva a beaucoup de contradictions, comme toute personne, comme toute figure politique. Mais ce message va au-delà d’elle. Il est toujours aussi présent et pressant.

C. L. : Cette succession d’hommes dont le discours misogyne pour certains explose avec violence face au corps d’une femme politique était-il un des enjeux déterminant de votre scénario ?

P. A. : J’ai choisi le point de vue des adversaires d’Eva pour éviter le pamphlet, pour bousculer le spectateur et le laisser chercher sa propre place. Ces hommes sont des représentants d’un pouvoir masculin et conservateur. Rien ne les perturbe autant qu’un corps de femme. Une femme jeune, belle, morte mais immune au temps, et dangereusement politisée.

C. L. : Le titre Eva ne dort pas évoque aussi bien un « repos éternel » impossible que le fait que le personnage politique qu’était Evita ne « joue » plus : elle ne dort pas, elle est vraiment morte. De même tous les personnages révèlent au contact de son corps leur part leur plus sombre mais vraie, loin de la mise en scène officielle. Qu’est-ce qui a déterminé pour vous ce choix de titre ?

P. A. : Son nom a été interdit par la loi, son corps a été caché partout dans le monde, enterré 25 ans après sa mort, sous 6 mètres de béton. Elle ne repose pas en paix. Mais ce n’est pas ce qu’elle voulait non plus. Dans son dernier discours, elle menace les militaires et le clergé, qui préparent déjà le putsch. Devant deux millions de manifestants qui scandent son nom, elle crie : « Je reviendrai, morte ou vivante ! ». Elle ne dormira plus. Elle a déclenché un incendie que plus personne ne peut éteindre.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : Le film se place exclusivement en situation nocturne ou dans un lieu souterrain où l’on n’a plus de conscience du jour et de la nuit ? Seuls les corps sont dès lors apparents avec un très beau travail sur le clair obscur : ce parti pris esthétique était-il déterminé dès le début du projet ? Comment a-t-il évolué au cours du tournage ?

P. A. : Mon premier parti pris a été de me concentrer seulement sur l’essentiel : privilégier l’expérience intime au lieu de la grande reconstitution, filmer des corps-à-corps plutôt que des foules, montrer moins pour suggérer davantage. J’ai poussé ce parti pris de plus en plus loin.

J’ai cherché le plus possible de hors champ, de métonymies, de références souterraines que le spectateur n’est pas obligé de déchiffrer, mais qui renvoient à une réalité beaucoup plus vaste que ce qui est dit et montré à l’écran.

J’ai tout réduit à trois huis clos rigoureux. Je n’ai tourné que dans des décors artificiels, qui ont été conçus à la mesure du découpage du film. Les éclairages ont été faits en même temps que le décor, pour sculpter l’espace avec les objets et avec les ombres à la fois. On est arrivé à un film où le jour et la nuit n’existent plus. Il n’y a que l’intérieur, qui est lui-même une projection de l’intériorité des personnages. Le monde extérieur est construit par le son et par les regards, directement dans l’esprit du spectateur.