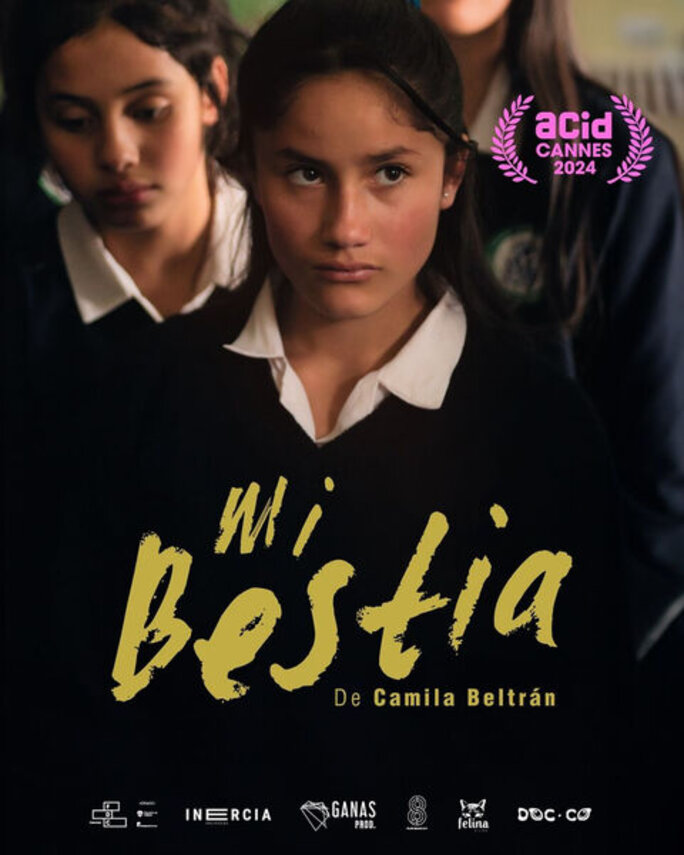

Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Pouvez-vous rappeler à quel point votre pratique du cinéma expérimental vous avez permis d'imaginer la mise en scène de ce premier long métrage ?

Camila Beltrán : Je n'ai pas fait d'études de cinéma mais des études d'art. Ma pratique pour commencer correspond à un travail avec des archives, du collage.

Et puis petit à petit j'ai commencé à faire des choses où l'on retrouvait davantage d'éléments narratifs. J'ai été évidemment très intéressée par tout ce qu'a fait le groupe de Cali et surtout ce qu'ils s'appellent le gothique-tropical, c'est-à-dire toute la transposition un peu gothique des histoires de vampires en Colombie.

J'étais aussi une très grande fan d'Andrés Caicedo en tant que cinéphile et écrivain. Pour notre génération en tant que Colombien nes nous avons été tous marqués par lui. C'est un martyr, un artiste maudit. J'adore toute l'atmosphère de ses textes et aussi toute la position qu'il avait par rapport au cinéma. Son cinéma est quelque chose de très libre, lié aussi à la culture populaire colombienne et je pense que c'est là où je me retrouve moi aussi dans Mi bestia.

C. L : Est-ce que les légendes urbaines propres à Bogotá ont constitué une base d'inspiration pour le scénario du film ?

C. B. : Même si maintenant cela prend d'autres formes avec les réseaux sociaux, j'ai grandi avec des histoires surréalistes. On y trouve de la fascination autour de la femme évidemment et des histoires de violeurs par exemple. C'étaient toujours des petites filles qui disparaissaient. Ces récits sont toujours très ciblés autour des femmes. Cet imaginaire où il y a toujours un méchant pour lequel la femme est une proie, est quelque chose dont je voulais parler car ce sont des influences que l'on reçoit durant l'enfance.

Sous le masque de la protection, s'exerce une violence beaucoup plus grande entraînant de vrais dangers. Tel est ce que je voulais aussi saisir avec le film où derrière l'apparence du bien parfois se trouve un autre espace de croyance que je présente dans le film sous les traits d'une école catholique qui a son propre système de croyance avec l'idée du diable, etc.

C. L. : Pourquoi avoir situé le récit dans ce cadre catholique ?

C. B. : La Colombie est sans nul doute un pays profondément catholique et l'école catholique en est le reflet. Cela donne une croyance très forte dans la notion du bien et aussi une très grande peur envers les figures associées au diable et au mal que sont par exemple les femmes et les communautés marginales comme les Afro-descendants dans cette vision réductrice.

Cette entrée du film par l'institution scolaire catholique permettait aussi de commencer à montrer un peu l'entourage de Mila, le personnage principal. Ce discours sur le bien et le mal est aussi une façon d'enfermer la protagoniste. Ainsi, la violence qu'exerce la religieuse quand elle parle est équivalent à celle qu'exerce la télévision.

C. L. : Peut-on voir dans le prénom « Mila » un clin d'œil autobiographique sachant que le film se déroule dans les années 1990 où vous aviez l'âge de la protagoniste ?

C. B. : Ce prénom est plutôt une coïncidence ou peut-être juste un geste inconscient. Avec Silvina Schnicer, la coscénariste, nous avions au départ prénommé notre personnage Milagros. C'était peut-être un acte manqué, je ne sais pas. En revanche, il est vrai pour moi que l'important ce n'était pas tant de de parler de mes souvenirs exacts mais plutôt de l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi, où à cause de ces coupures de courant, nous nous retrouvions dans le noir plusieurs heures de suite. Dans ces circonstances, un espace de paroles a émergé. Je trouve que cette expérience m'a forgée dans le bon sens parce que c'est quand même un moment où l'on pouvait s'arrêter pour regarder une bougie et sortir du flux d'images. Ce sont des moments où nous pouvions fantasmer le monde ce qui est moins possible à présent avec l'omniprésence des réseaux sociaux.

C. L. :Quelle est l'influence du métissage culturel qui dépasse le monde catholique et ouvre les portes du fantastique dans le film ?

C. B. : L'école a permis en effet de représenter l'héritage colonial espagnol en Colombie. En dehors de celle-ci apparaît donc la culture non occidentale qui s'est enrichie des apports des Afro-Américains arrivés dans le cadre de l'esclavage. Ces influences se sont intégrées de façon violente.

Par exemple, les savoirs liées à la naissance se sont transmis de génération en génération et ont été reconnus comme un patrimoine immatériel. Alors que la religion l'a condamné comme diabolique dans une vision manichéenne.

Lorsque nous avons effectué les repérages pour trouver l'école, il ne fallait pas parler du diable dans ces lieux. Cela paraît anecdotique et un peu caricatural mais c'est vrai que cette croyance perdure. Maintenant avec le gouvernement de gauche à la tête de la Colombie, les milieux catholiques réactionnaires y voient les manifestations et les discours du diable.

C. L. : Au sujet du titre Mi bestia, peut-on y voir le symbole d'une révolte intérieure d'une jeunesse féminine qui combat également des siècles d'oppression qui les précèdent ?

C. B. : Oui, bien sûr, avec notamment cet aspect sauvage qui vient de la forêt et qui fait peur. Cela représente la liberté qui a été empêchée à un moment donné. La zone dite sauvage qui entoure la ville incarne cette peur pour un espace violemment occupé par l'homme C'est l'espace de la peur où évidemment les petites filles n'ont pas le droit d'y être parce que c'est l'espace aussi de tous les crimes. En même temps, c'est justement là qu'elles trouvent refuge face à un vrai danger.

C. L. : Dans cette opposition ville-forêt du film dans les années 1990 à Bogotá, on peut également y voir l'histoire du conflit social sanglant du pays avec des massacres notamment perpétrés dans les milieux ruraux.

C. B. : Oui, c'est d'ailleurs suite à ces massacres à la campagne que les populations ont fui pour se réfugier en ville pour se protéger. Ainsi, la forêt apparaît comme un endroit alternatif où l'on peut trouver refuge, du moins un lieu qui n'est pas là juste pour servir de source de richesse. Alors, effectivement, là je parle aussi de ce contexte aussi politique.

Le parti pris esthétique du film par exemple consiste à être très près de la protagoniste et d'avoir très peu de plans larges pour favoriser sa propre appréhension du monde qui l'entoure. Cette zone sauvage dans la ville qui maintenant persiste sont des zones humides. Ce type de paysage est très spécifique de la Colombie. Nous avons rencontré au cours du tournage des gens qui se battent pour protéger ces zones face à l'urbanisation. Il est très intéressant de voir aussi comment ce paysage qui se rétrécit petit à petit. Malgré toute la pollution et la contamination, il contient des animaux incroyables comme des hiboux. Le hibou était considéré comme un sorcier ou une sorcière dans les siècles précédents. Comme c'est un animal nocturne, ils étaient tués parce qu'on croyait que c'étaient des sorcières. Pour moi tout cela faisait sens, bien sûr, de lui donner une place dans le film.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Pourquoi avoir décidé de vous concentrer sur une chronique adolescente dans ce film pour traiter ces différents sujets ?

C. B. : J'avais aussi l'envie de retrouver une perception liée à cet âge là. J'associe le monde de l'enfance avec encore un lien avec le monde sauvage. Cette force de croyance m'intéresse beaucoup parce qu'elle permet vraiment de concevoir le monde autrement. L'enfance est ainsi plus ouverte à la possibilité d'entrer en communication avec le monde animal et végétal.

J'assume aussi le fait de mélanger les genres et aussi de m'inspirer de films avec lesquels j'ai grandi, notamment des films américains qui nous arrivaient et qui se déroulaient dans des collèges. J'ai grandi avec les télénovelas et ces aspects de la narration populaire m'intéressent beaucoup.

C. L. : Pouvez-vous parler du personnage de la mère de la protagoniste qui affirme son indépendance dans les années 1990 en élevant seule sa fille mais qui ne voit pas la menace que son amant fait peser sur sa fille ?

C. B. : Ce modèle de mère qui se retrouve seule avec leur fille représente un pourcentage très important en Colombie. La relation avec son compagnon représente aussi son besoin d'appartenir à une normalité « gente de bien » comme on dit en Colombie. Elle croit que le danger vient du dehors alors qu'il peut venir de son compagnon lui-même. Sans la juger, je pense que le personnage est animé des meilleures intentions mais parfois ce n'est pas assez. Cette construction de bouclier intérieur pour protéger les enfants se révèle ainsi inefficace voire dangereux lui-même.

Pour moi, il était important de placer le film à la fin des années 1990 donc avant l'ère d'Internet pour parler d'une sociabilité différente. La violence était alors apportée de l'extérieur vers l'intérieur via la télévision mais à présent les écrans ont multiplié leur intrusion, même dans les espaces les plus intimes. Quand la protagoniste sort, elle peut rencontrer ces mondes sauvages comme ces chiens de son école, mais elle garde un espace pour elle. Alors que ce ne serait pas le même film, si elle avait la télévision avec elle tout le temps pour la regarder sur les portables comme on fait aujourd'hui.

Je lis beaucoup ce que dit Annie Le Brun par rapport à l'importance de l'image pour construire son intériorité. Si on transposait Mila aujourd'hui, je ne sais pas comment elle aurait pu avoir cette rencontre qu'elle a avec elle-même. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile.

C. L. : Est-ce que le surréalisme magique de l'auteur colombien Gabriel García Márquez vous a marquée pour ce film ?

C. B. : Je revendique pleinement cette influence. La réalité colombienne est liée à son territoire, à la nature et à son abondance qui permet que des choses magiques se produisent. Je suis également en train de me rendre compte comme le botaniste Alexander von Humboldt qui est venu étudier la nature en Amérique latine a eu une influence dans le romantisme européen en échangeant avec Goethe. Si on parle souvent de l'influence européenne sur l'Amérique, on ne parler que très peu de la réciproque.

Agrandissement : Illustration 3

Mi bestia

de Camila Beltrán

Fiction

75 minutes. France, Colombie, 2024.

Couleur

Langue originale : espagnol

Avec : Stella Martinez (Mila), Mallerly Murillo (Dora), Marcela Mar (Eva), Héctor Sánchez (David)

Scénario : Camila Beltrán et Silvina Schnicer

Images : Sylvain Verdet

Montage : Jeanne Oberson et Camila Beltrán

Musique : Wissam Hojeij

Son : Juan Felipe Rayo, Damien Tronchot et Frédéric Hamelin

Sociétés de production : Felina Films et Films Grand Huit

Sociétés de coproduction : Inercia Películas et Ganas Productions

Distributeur (France) : New Story

Vente internationale : Pulsar Content