Alice Langlois : Dans Vida férrea, j'ai pu voir une tension très forte entre l'anthropologie visuelle et la non-fiction. Comment définiriez-vous la non-fiction ?

Manuel Bauer : La non-fiction est à présent ce qui anime mes films. J'aime la fiction, et je suis monteur surtout dans la fiction plus que dans les documentaires. Cependant, lorsque j'arrive à faire un documentaire, en tant que monteur, c'est beaucoup plus amusant parce que je dois écrire le scénario.

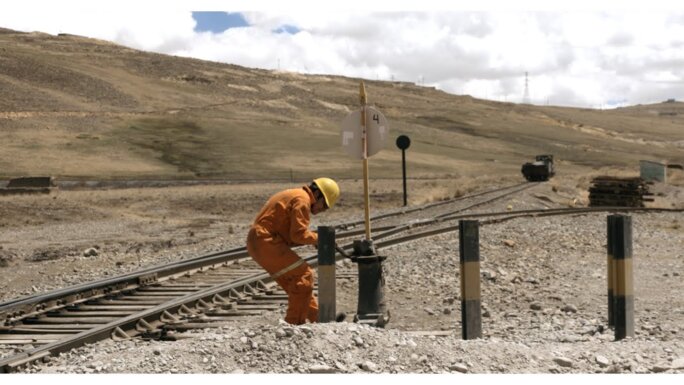

Agrandissement : Illustration 1

Pour moi, la non-fiction ne peut pas être catégorisée aussi bien qu'un genre de fiction car au sein de la non-fiction, il existe de nombreux types de non-fiction. Curieusement, la non-fiction que je préfère est auto-référentielle, avec des réalisateurs qui parlent de choses qui leur arrivent dans leur environnement immédiat et qu'ils arrivent à connecter avec les autres...

La définition de la non-fiction me semble un peu compliquée à élaborer. Il y a cette tradition ancienne, par exemple avec celle de Jean Rouch en France, qui consiste à aborder de manière plus anthropologique un milieu. Cela permet d’appréhender avec un certain recul des milieux spécifiques comme un ancien site colonial par exemple.

Mais surtout dans ce contexte, la non-fiction est pour moi un moyen actuel qui permet de rompre un peu avec le corset de la fiction à travers le scénario et de se rapprocher d'une histoire que l'on a envie de raconter. Dans mon cas, il y a beaucoup plus à faire dans le documentaire que dans la non-fiction moderne. J'ai essayé de construire une histoire à partir de personnages qui ont émergé nettement au moment du montage.

Par exemple, au début de l'enquête en 2012 à La Oroya, j'avais en tête un personnage clairement anti-mineur, mais j'ai ensuite réalisé que je ne voulais pas non plus faire un pamphlet anticolonialiste. Aussi, j'ai voulu mettre plusieurs voix qui s'éloignent un peu de ce que l'on a vu maintes fois sur La Oroya. Leurs habitants n'aiment pas l’image qui est diffusée à une échelle globale, à savoir que les enfants sont malades. Je voulais juste travailler avec une personne apparentée en contact avec les mères et les enfants. Au début c'était l'instituteur d'une école en face de la gare destinée aux enfants des cheminots… Le jour où nous sommes allés filmer, les habitants ont failli nous lyncher parce qu'un reportage était sorti la semaine précédente à la télévision péruvienne, qui disait que les enfants de La Oroya étaient trisomiques en raison de la quantité de plomb qu'ils recevaient alors.

L’exploitation minière au Pérou est un sujet conflictuel complexe d’actualité. D’un point de vue documentaire, la difficulté ne consiste pas seulement à réussir à entrer dans une mine afin de rencontrer les ouvriers du chemin de fer, ou au port du Callao même, où les minerais arrivent à leur terme, mais les populations elles-mêmes. Surtout à La Oroya, où l’entreprise a dominé pratiquement toute l'économie de la ville. Remettre en cause cette entreprise pouvait entraîner des représailles, notamment dans le quotidien des habitants. Mon équipe et moi nous sommes approchés d'un groupe de parents et d'enseignants à environ deux pâtés de maison de l'école. Nous sommes allés à l'école, puis dans la rue en face, ensuite deux rues plus loin, et tout à coup, nous avons vu une foule de gens très en colère contre nous parce que nous avions une caméra et qui nous prenait pour des journalistes...

C’est grâce à la famille de Betty que nous avons pu avoir un premier contact avec le centre de santé. Comme nous sommes passés par Betty, à qui les habitants faisaient confiance, ils nous ont laissé enregistrer.

Cédric Lépine : Avez-vous développé votre scénario avec l'idée de faire un road movie ?

M. B. : Au début, mon scénario comprenait davantage de fiction ! Lorsque j'ai présenté mon projet lors d'un premier atelier de coproduction à Madrid, j'avais un personnage fictif : un trompettiste péruvien qui se rendait au Pérou à cause du décès de sa mère. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'entrais davantage dans le documentaire avec un personnage qui revenait à son lieu d'origine. Un de mes tuteurs et compatriote, Javier Corcuera, réalisateur de documentaires, m'a dit : «Non, c'est beaucoup plus intéressant si tu vas de l'origine au lieu d'exportation du minerai.» Il avait tout à fait raison...

Depuis, j'ai commencé à faire le voyage par moi-même, soit par la route, soit en chemin de fer. Dès le début, la compagnie de train m'a laissé monter dans la locomotive. Il m’arrivait parfois de manquer de patience parce que ça va très, très lentement. Alors, je descendais. J’ai aussi pris la route pour aller dans la ville suivante afin d’enquêter ici et là.

L'idée était de faire un road movie parce que les courbes du chemin de fer, les différents paysages et la très grande variation de géographies s'y prêtent. Je voulais aussi suivre le voyage du minerais qui est un protagoniste en toile de fond du film. Même s'il est muet, il apparaît depuis le départ, dans les montagnes jusqu'à l’embarquement, au port du Callao.

A. L. : En parlant de protagonistes, comment les avez-vous rencontrés ?

M. B. : Certains étaient là depuis le début. J'ai rencontré Federico et j'ai aimé son histoire. Le film ne l'explique pas bien, mais le Cordano est un restaurant que des frères italiens ont transmis à leurs enfants et petits-enfants. J'aimais bien l'idée du provincial qui devient propriétaire du lieu de travail même qui lui a permis d'étudier... Et c'est lui qui est apparu au début, avec qui j'ai beaucoup parlé, et avec lequel je suis devenu ami.

Puis, j’ai rencontré Manuel à Cerro de Pasco car mon premier intérêt s'est porté sur les rues qui avaient disparues à cause de la mine à ciel ouvert. Cerro de Pasco a toujours été une ville très importante depuis l'époque des Incas car il y avait beaucoup de minéraux. Pendant la période coloniale, c'était une encomienda assez attrayante mais, lorsque la fosse minière a été ouverte en 1956, le dynamitage a eu pour conséquence, la perte de nombreux éléments du patrimoine : très peu de rues historiques ont été conservées et tout le centre colonial a disparu. C'est aussi un reflet de la façon dont mon pays gère sa culture.

Manuel vient d’ailleurs de sortir un livre sur l'histoire des rues de Cerro de Pasco. J'ai développé avec Manuel une assez bonne relation et je l'ai vu à chaque fois que j'allais à Cerro de Pasco. Il m'a montré les cantines les plus underground de la ville et puis, au fur et à mesure, j'ai vraiment aimé son histoire : il est l'un des rares habitants qui soit resté vivre sur place. Il faut savoir que beaucoup de personnes d'autres régions du Pérou sont venues travailler à la mine, même des habitants de la côte qui ne vivent pas d'habitude jusqu'à 4300 mètres, ce qui a soulevé plusieurs problèmes avec l'exploitation minière qui, ces 15-20 dernières années, est devenue une activité très attractive pour de nombreux Péruviens. Y compris pour les universités, dans un sens économique mais aussi pour la recherche scientifique comme pour travailler sur les problématiques d’altitude liées à la santé par exemple, et comme cela est illustré avec l’histoire de Manuel. À Cerro de Pasco, il y a une très grande université, une des rares qui propose une carrière dans l'ingénierie minière et des professions techniques orientées vers l'exploitation minière. L’université Calletano Herrera est la meilleure école de médecine au Pérou avec un centre d'étude des maladies d’altitude, où des maladies comme celle de Monge a été découvert dans les années 1950. Les symptômes apparaissent à partir de 40 ans chez les hommes qui ne produisent plus d'hémoglobine ce qui à terme peut entraîner la mort.

Agrandissement : Illustration 2

Puis, Betty est apparue. Comme je vous l'ai dit, ma première idée était de filmer un militant qui se battait contre la raffinerie de La Oroya. Mais, lorsque je suis allé le chercher, son fils m'a répondu qu'il était menacé de mort. Alors nous sommes allés voir Betty dont le père était cheminot : il y avait là un lien logique avec le train que nous pouvions ainsi travailler.

La dernière personne à apparaître était Víctor. J'ai trouvé son histoire intéressante car au départ, mon sujet au Callao était sur la salsa donc complètement différent. J’étais à la recherche d'une histoire entre la salsa et le port. J’avais remarqué un lien entre la salsa et le graffiti. En effet, certains groupes de jeunes avaient des pratiques qui me paraissaient un sujet pertinent de documentaire : lors de la mort de l’un des leurs, ils faisaient graffer sur les murs de la ville une étoile de la salsa à côté du disparu. Finalement Víctor avait travaillé dans le port : il en savait beaucoup sur la façon dont l'expédition de minéraux avait évolué et cela faisait également le lien avec le trajet des minéraux et les autres personnages.

Fernando, lui, est apparu lorsque nous nous occupions du chemin de fer et que nous sommes restés à Chosica. Il nous a présenté les gens et notamment deux dames, une mère et une fille qui vendaient de la nourriture aux employés du train. Au départ, elles étaient les personnages que nous voulions, parce que la question du marché est assez importante là-bas. La mère cuisinait pour son mari cheminot. Elle marchait le long de la voie ferrée qui traversait les Andes et elle apportait à manger à son mari. Au fur et à mesure, elle a cuisiné pour les amis de son époux et désormais elle fait la cuisine pour eux au sein du marché.

Ainsi, un pamphlet anticapitaliste anti-mine n’éclairait pas la complexité de cette réalité : j’ai toujours souhaité plusieurs voix dans le film car je voulais surtout montrer la vie quotidienne des personnages qui vivent au sein même de ce contexte. Cela me paraissait également plus intéressant que le public construise sa propre histoire à partir de tous ces récits.

A. L. : Comment était composée votre équipe de travail ?

M. B. : Les entretiens ont été réalisés uniquement en présence de l'ingénieur du son, l'assistant réalisateur et moi-même. Nous étions une équipe composée environ de huit personnes toutes péruviennes. Le directeur de la photographie est Péruvien mais vit ici à Madrid. C'est un de mes amis depuis l'université au Pérou. Hormis la société de production avec qui je développe le projet depuis 2011, j'ai rencontré les autres personnes sur le plateau. Tout s'est très bien passé malgré des conditions difficiles : froid glacial, altitude, parfois le logement laissait à désirer…

Nous nous sommes adapté en permanence et lorsque nous ne pouvions pas filmer nos interlocuteurs, nous filmions la ville ou la voie ferrée. Nous avons par exemple réalisé un entretien sonore avec Manuel pour l'écouter avec le reste de l’équipe afin que celle-ci puisse nous faire des suggestions.

Quand j'ai commencé à monter dans le train de la mine, je me suis rendu compte que ce moyen de transport a participé au boom économique du pays. Cette locomotive achetée d'occasion aux États-Unis et au Canada, est un modèle très ancien qui n'était plus en usage depuis plusieurs décennies à l'étranger.

Lors de mon premier voyage à La Oroya, j’étais avec cet homme écologiste anti-minier, et le premier endroit où je suis allé, c'était avec lui. Il m’a emmené voir les fumées qui sortaient clandestinement la nuit de la raffinerie, à l'encontre des réglementations environnementales en cours. Tout l'équipement est très ancien et n'a jamais été entretenu ni rénové. Nous avons eu des autorisations pour entrer dans la mine.

A. L. : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Quels défis esthétiques avez-vous dû relever et comment s'est passée la prise de son ?

M. B. : Le tournage a pris beaucoup de temps dans la réalisation du film, parce que parfois nous ne savions pas si nous allions filmer. Au dernier moment, les responsables de la mine nous faisaient faire des examens médicaux, bref, tous les protocoles que les gens qui vont travailler dans une mine doivent passer.

Concernant la question esthétique, avec le directeur de la photographie nous avons beaucoup voyagé. J'avais en tête des images de la révolution soviétique avec l'idée de me concentrer sur des plans avec des diagonales. Il fallait que la machine soit perceptible, que le poids soit identifiable. Il fallait que la révolution industrielle soit mise en scène dans le cadre d'une industrie au Pérou très obsolète. Au milieu des Andes bucoliques apparaît une mine au milieu de nulle part, jetant des résidus dans la rivière...

La mine Cerro de Pasco a été fermée un an avant le début du tournage. J'ai aussi aimé ce son qui donne un bruit d'électricité statique. et il s’agit donc d’une prise de son directe.

A. L. : Concernant les liens qui unissent les protagonistes à leur lieux de vie tout comme les contextes qu’ils expérimentent, avez vous constaté une certaine nostalgie?

M. B. : Cela variait d'un personnage à l'autre. Dans le cas de Manuel, par exemple, ce n'est pas tant à cause de l'activité minière mais avant tout à cause d'un problème de santé. Cette nostalgie est associée à son environnement en train de disparaître.

Betty aime beaucoup La Oroya et je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de nostalgie. Plus que tout, la nostalgie que l'on peut transmettre au cinéma, c'est parce que ses parents sont plus âgés et parce que ses enfants doivent aller à l'étranger pour étudier : le principal problème pour elle est la famille qui se sépare. Je pense que cela arrive souvent dans les provinces du Pérou, pas nécessairement parce que vous vivez dans une zone minière polluée. Vous pouvez vivre dans une région merveilleuse comme Jauja, mais si vous avez 17 ans et que voulez suivre une carrière spécifique, alors vos options sont beaucoup plus limitées que celles que vous avez à Lima ou dans une ville comme Trujillo. Ainsi, je pense que la nostalgie dans ce cas est davantage une question de séparation familiale.

A. L. : Enfin, la question du plomb suit le parcours du train. Pourriez-vous nous parler de Callao et du plomb ?

M. B. : Dans le cas du Callao, lorsque j'ai commencé à enquêter, tout était chargé au port même. Maintenant cela a changé : il y a toute une zone dédiée au chargement qui part directement à côté de la gare qui n'est pas le port lui-même mais qui est située à 150 mètres derrière. Actuellement, s’y trouvent les entrepôts de la "majorité" des sociétés minières autour de la gare et à partir de là, ils ont créé cette ceinture aérienne dont parlait Victor qui atteint directement les navires. Quand j'ai commencé à enquêter pour le film, les camions venaient à côté de ces entrepôts. Il faut savoir que juste à côté du port, il y a une crique où beaucoup de personnes se consacrent à la pêche artisanale. Ceux-ci sont alors confrontés à la pollution de l'eau. Les enfants du port de Callao comme à La Oroya, se retrouvent avec des niveaux élevés de plomb dans le sang.

La partie la plus technologique de tout ce voyage, c'est précisément ce tapis roulant, qui doit permettre d'éviter la contamination de la mer. Avec la prise de conscience environnementale, de nombreuses entreprises péruviennes ont ces derniers temps changé d'attitude. Il y a aussi des jeunes qui prennent ces postes avec une plus grande conscience de l'environnement.

C. L. : Quelle fut l'importance du temps pour réaliser le film mais aussi dans la mise en forme de la narration ?

M. B. : Le temps de réalisation du film est fortement liée à la question du budget et de présentation du projet aux financeurs. Nous avons eu de la chance car nous avons gagné le fond Ibermedia, ainsi que le fond national du Pérou. Le budget comprenait de nombreux voyages, et même voyager par la route au Pérou coûte cher d’autant plus avec une équipe de huit personnes.

J'aurais pu le réaliser en deux ans, mais cela aurait été plus superficiel.

Agrandissement : Illustration 3

Le temps interne au film est quelque chose auquel j'ai toujours pensé, peut-être que ça n'a pas été comme ça parce qu'il y a des moments où je ne souhaitais pas tellement couper... J'ai commencé à travailler sur le montage avec une approche contemplative du rythme. Je souhaitais que l'on sente la puissance du train avec plusieurs plans différents. Il y a du cinéma vérité dans le film au moment où il n'y a pas beaucoup d'histoire. Le rythme parfois s'accélère parce que je souhaitais que l'on voit le changement de paysage, comme le passage de la neige à la roche à des choses très végétales jusqu'à atteindre Lima, grise et totalement urbaine, où les gens et les voitures circulent.

Il a fallu accélérer le rythme sinon le film aurait duré deux heures, car le train passe à 12km/h parfois. J'ai commencé à voir des films de James Benning, réalisateur américain qui m'a beaucoup influencé avec sa vision des trains en Amérique du Nord. Dans ses films, il n'y a pas de personnages, seulement trois heures de plans fixes de train, qui montrent ces trains traverser les États-Unis, pays à la géographie très diversifiée.

A. L. : Comment le film a été reçu au Pérou ?

M. B. : Le film a d'abord été projeté en Europe, sélectionné au festival Visions du réel à Nyon en Suisse. Ensuite pour la première fois un film était présenté en première à Cerro de Pasco avec le soutien de nombreux habitants. Betty et Manuel se sont rendus à Cerro pour la première diffusion. Il y avait une file d'attente pour aller voir le film. La prochaine date est à Huancayo. On ne va pas arriver à Lima avant juin. Nous avons souhaité d'abord passer par le centre du Pérou, et sur la côte, avant d'arriver à Lima, comme la route du train. Le dernier endroit où le film sera diffusé est à Lima, où il a été sélectionné pour un festival.

Agrandissement : Illustration 4

Vida Férrea

de Manuel Bauer

Documentaire

95 minutes. Pérou, Espagne, 2022.

Couleur

Langue originale : espagnol

Scénario : Manuel Bauer

Images : José Luis Salomón (AEC)

Assistant à l'image : Alexis Yanavilca

Montage : Clara Martínez Malagelada, Manuel Bauer

Son direct : David Romero

Design et mixage sonores : Ismael Calvo, David Mantecón

Assistante à la réalisation : Karina Cáceres

Production : TV Cultura (Pérou) et Kilovivo SL (Espagne)

Producteurs : Carlos Cárdenas, Alejandro Lázaro, Sandra Yépez, Manuel Bauer

Coordination de la production : Illaru Orccottoma, Luis Ramos