Un entretien mené à six mains ? Trois critiques et journalistes ont fait partie du jury international de la critique (FIPRESCI) du Festival international du film de Guadalajara et se sont mis d'accord à l'unanimité pour décerner leur prix à Tratado de invisibilidad, un long métrage qui les a touché es si profondément qu'ils ont décidé d'en savoir plus sur l'œuvre primée autour d'un entretien.

Le résultat? Une conversation profonde et intense, dans laquelle nous pouvons plonger plus profondément dans l'esprit d'une cinéaste aussi puissante que Luciana Kaplan. En racontant son processus de réflexion et de création, les journalistes et critiques ont pu connaître en profondeur Tratado de invisibilidad, mais le public y est également invité à travers ce texte.

Écouter une réalisatrice, c'est certainement entrer dans un univers qui peut être riche, à l'image de son travail. En ce sens, la cinéaste résume un bout de son documentaire, dans une de ses réponses, en expliquant ce qu'elle voulait dénoncer : « [...] les bas salaires, le manque de paiement, les réductions qu'ils leur accordaient pour leur absence, l’absence de prestations minimales et le traitement d’esclavage qu’ils reçoivent de la part des entreprises », explique Luciana Kaplan.

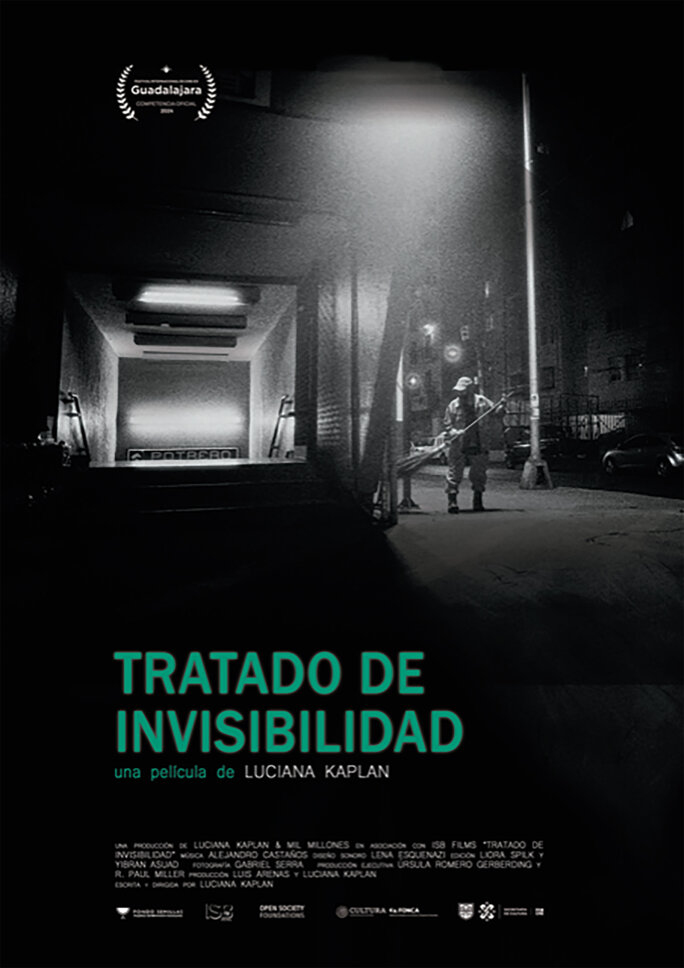

Agrandissement : Illustration 1

Comment est apparue l’idée initiale du film documentaire Tratado de invisibilidad ?

C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je souhaitais représenter la vie de personnes marginalisées qui semblent se trouver à la périphérie des espaces et accomplissent des tâches fondamentales sans être vues. Leurs histoires sont rarement entendues et peu de personne ne semble s’y intéresser. Je crois également que l’absence de droits du travail dans quelque domaine que ce soit est une forme de violence que les gouvernements et les entreprises exercent à l’égard des citoyens et citoyennes.

L'idée concrète est issue d'une conversation avec l'une de mes collègues de l'école de cinéma Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la ville de Mexico, où j'ai étudié puis travaillé comme coordinatrice du cours de documentaire. Au cours de cette conversation, elle m'a parlé des mauvais traitements que le personnel de nettoyage de l'institution subissait de la part des entreprises privées qui les embauchaient. J'ai donc commencé à enquêter et j'ai pu vérifier que presque tous les travailleurs du nettoyage qui travaillent dans les espaces publics et les agences gouvernementales (comme cette école) étaient dans la même situation, c'est-à-dire que ce secteur avait été privatisé, avec des résultats terribles pour les travailleurs.

Quel a été le moment le plus choquant ou révélateur lors du tournage du film ?

Je pense que le plus choquant a été de découvrir la gravité de la situation des agents de nettoyage soi-disant embauchés par le gouvernement. Plus je faisais de recherches, plus ma stupeur s'accentuait. Je ne pouvais pas croire l'ampleur de cette situation ignorée du public. Toutes les femmes que j'ai interviewées dans différents espaces ont exprimé la même chose et c'était vraiment violent : les bas salaires, le manque de paiement, les réductions qui leur étaient accordées en cas d'absence de travail, l'absence de prestations minimales et l'esclavage qu'elles recevaient de la part des entreprises.

J’ai surtout été indignée que le gouvernement ait annoncé en grande pompe la disparition de l’outsourcing [procédé par lequel une société confie à une société extérieure des services qui étaient jusqu'à présent assurés en interne] en 2021, alors que ce n’était pas vrai et que l’ensemble de la population avait cru que c’était le cas. Je pense que c’est une indignation progressive qui a alimenté l’importance de faire ce film.

Agrandissement : Illustration 2

Le résultat du film était-il celui que vous aviez en tête depuis le début ou bien le récit est-il apparu au montage ?

Au vu du résultat final, je pense qu'il est très proche du film que j'avais imaginé au départ. Cependant, c'est au cours du processus de montage que nous avons trouvé, avec les monteurs, la bonne structure et comment entrelacer les histoires pour créer l'impact que nous espérions générer auprès du public. Il était surtout important de ne pas perdre l'humour qui règne auprès des personnes filmées. Les histoires contenues étaient naturellement celles des femmes, malgré le caractère terrible de leurs témoignages, puisqu'une partie importante de cette histoire était de montrer leur grande vitalité, la diversité de leurs personnalités et de leur valeur. Il ne fallait pas que tout finisse par être extrêmement sombre.

Qu'attendez-vous du public lorsqu'il découvrira Tratado de invisibilidad ?

Ce que j'espère, c'est qu'il commence à voir ces femmes qui sont dans tous les quartiers de la ville, parce que personne ne les remarque vraiment. Elles sont là mais restent invisibles. Que le traitement à leur égard soit plus bienveillant et plus juste. Je veux aussi susciter l’indignation, car c’est une situation terriblement injuste et les gens en général n’en sont pas conscients.

Pour accompagner le film, une campagne d'impact est conçue pour initier un dialogue entre les institutions gouvernementales responsables. En effet, il s'agit ainsi d'encourager un changement dans les pratiques de travail, mais pour cela, nous devons également impliquer l'opinion publique. Il est essentiel d'interroger l'ensemble de la population sur les droits, non seulement des travailleurs du nettoyage, mais de toutes les couches de la population, car je crois que partout nous pouvons voir de plus en plus d'injustices, en termes de salaires, de temps de travail, de contrats et d'avantages sociaux.

Il est triste qu'après tant de siècles de lutte pour améliorer les conditions de travail, nous assistions aujourd'hui à une régression et, surtout, qu'elle se normalise, c'est pourquoi les jeunes doivent également être impliqués dans ce débat et commencer à exiger des mesures plus équitables quant aux conditions de travail.

Comment avez-vous choisi les protagonistes du film et quels critères avez-vous utilisés pour raconter leurs histoires ?

Ce fut un processus assez long, notamment parce que j'ai dû démarrer le processus de recherche de personnages dès le début de la pandémie et qu'il y avait de nombreuses restrictions pour les approcher. Ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller dans les espaces publics et de leur demander leur numéro de téléphone portable pour parler du problème. Car une grande difficulté était que leurs supérieurs ne pouvaient pas me voir leur parler car elles pouvaient recevoir des représailles de leurs parts. J'ai donc commencé à les appeler, à faire des interviews avec des messages audio depuis leurs téléphones portables. Quand j'ai eu tous ces entretiens, j'ai pu les retranscrire et les revoir, en cherchant les profils les plus intéressants et, surtout, qui était prêt à apparaître dans le documentaire. Après cela, j'ai appelé certaines d'entre elles pour faire les entretiens du forum qui apparaissent dans le documentaire. Tout d'un coup, il est devenu évident quelles femmes avaient une personnalité plus intéressante pour devenir les voix principales. Il était également important qu’elles soient d’âges différents et qu’elles travaillent dans des espaces distincts, afin d'éviter les répétitions.

Peut-on établir un dialogue entre Tratado de invisibilidad et le film En el hoyo (2006) de Juan Carlos Rulfo, qui traite noir sur blanc des ouvriers masculins qui construisent Mexico ?

En el hoyo est effectivement un super film que j'aime beaucoup, cependant mon inspiration sur Tratado de invisibilidad vient d'ailleurs. J'ai beaucoup pensé aux films d'Agnès Varda, par exemple, où, sur un sujet général, elle visitait et interviewait différents groupes de personnes et découvrait la vérité et différentes versions de celle-ci. Eduardo Coutinho m'a également inspiré pour réaliser les entretiens et le documentaire Santiago (2007) du Brésilien João Moreira Salles - également en noir et blanc -, où le réalisateur réfléchit sur la relation qu'il entretenait avec son majordome et sur le processus de réalisation d'un film avec lui.

Agrandissement : Illustration 3

Pouvez-vous nous parler d’histoires ou de personnages qui vous ont particulièrement marqué lors de la réalisation du documentaire ?

Le cas le plus extrême d’abus au travail que j’ai rencontré est celui de Claudia, une employée du métro. Même si j’ai réalisé plus de 50 entretiens avec différents travailleurs du secteur du nettoyage, c’est la sienne qui m’a le plus touché. Lorsque j’ai écouté l’interview que j’ai d’abord menée uniquement en audio, cela a eu un impact énorme sur moi. Leurs témoignages, leur colère, leur désespoir face aux abus que j'ai subis alors que je travaillais dans le métro, ainsi que l'interdiction de parler avec d'autres personnes en dehors du contexte de travail, m'ont semblé une autre violation redoutée de leurs droits, du fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement. C'est pourquoi Claudia apparaît dans le film de manière anonyme, avec l'aide d'actrices qui la représentent.

L'invisibilité du travail mal payé des femmes est un problème non seulement au Mexique mais aussi dans le monde, comme en France, où ont éclaté des grèves des femmes travaillant dans le nettoyage. Tratado de invisibilidad pourra-t-il être vu par les élu es politiques ?

Justement, l’idée de la campagne que nous construisons est d’atteindre les décideurs et de mettre ce problème sur la table, dans l’espoir de générer un changement dans les politiques du travail. Je pense que le documentaire peut être un outil très utile pour cela.

Peut-on constater dans la situation des travailleurs de rue qu’il manque une véritable politique environnementale de gestion des déchets au Mexique ?

En effet, le cas particulier de la gestion des déchets collectifs est terrible. Les ordures sont gérées par une mafia dans laquelle ni le gouvernement local ni le gouvernement fédéral ne peuvent entrer : elles se laissent dès lors simplement gouverner selon leurs propres règles. Si l’on considère l’état des camions poubelles et les conditions insalubres de celles et ceux qui y travaillent, il semble que nous soyons dans une époque archaïque calamiteuse. C'est dommage de voir les camions poubelles circuler dans cet état et aussi de savoir que la majorité de celles et ceux qui y travaillent ne vivent que de pourboires. C'est comme si la population était responsable de leur entretien. C'est une situation très injuste, peu importe comment on voit les choses, car ces mafias qui contrôlent la collecte, le recyclage et l'accumulation des déchets sont en réalité des millionnaires.

Quel impact espérez-vous de la diffusion du documentaire ?

J'espère qu'au moins une discussion pourra s'ouvrir sur la situation dans laquelle travaillent les salariés embauchés par ces entreprises et qu'un changement pourra en émerger. Il est important qu’en octobre prochain, la première femme présidente prenne ses fonctions avec un nouveau cabinet. Il me semble que cela pourrait être une excellente occasion de faire pression pour mettre fin à ces injustices au travail. Il convient de mentionner que ces dernières semaines, il y a eu plusieurs manifestations d'agents de nettoyage de diverses institutions gouvernementales, dénonçant des retards de paiement et réclamant de meilleures conditions de travail, ce qui est un bon exemple que les choses restent les mêmes, voire pires. Même s’il est difficile de mettre fin immédiatement à la sous-traitance, il est possible d’exiger que les agences gouvernementales régulent réellement les actions de ces entreprises et que celles qui ne respectent pas les lois ne soient pas réembauchées.

Agrandissement : Illustration 4

Comment considérez-vous le panorama actuel du cinéma documentaire au Mexique et en Amérique latine ?

Je pense qu'en général, le cinéma d'Amérique Latine vit un grand moment de créativité, avec son propre langage et ses propres thèmes, divers et très puissants. Cependant, je pense que, comme toujours, cela finit par dépendre à bien des égards des gouvernements au pouvoir. Nous pouvons voir des exemples comme l’Argentine, où l'arrivée d'un président comme Milei qui veut fermer les institutions, mettre fin au soutien au cinéma, entraîne après des années de travail l'effondrement de toute une industrie.

Cela viole notre vision future d’un cinéma latino-américain durable. Le soutien ne doit pas changer au gré des dirigeants : le droit de soutenir la culture est fondamental et les gouvernements ne le prennent pas toujours au sérieux. Au Mexique, plusieurs fonds de soutien indispensables au cinéma indépendant ont également disparu.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous que Tratado de invisibilidad soit reconnu dans les festivals de cinéma ?

J'étais très excitée d'être au Festival de Guadalajara, surtout de pouvoir découvrir la réaction du public, qui a été très bonne, très empathique avec des gens d'âges et de contextes différents.Les récompenses donnent évidemment plus de visibilité au film, puisqu'il finit par être un outil qui facilite sa diffusion. En général, les médias et le grand public réagissent au fait qu'un film soit primé et le recherchent dans les salles. Le fait que le film ait été récompensé par un prix FIPRESCI et en même temps par le jeune jury du festival, nous donne des indices sur le fait qu'il peut toucher un public très diversifié et c'est très important. C'est pourquoi nous faisons des films, pour toucher les gens et générer une certaine prise de conscience avec ce que nous racontons et dénonçons.

Comment pensez-vous que les festivals de cinéma contribuent à rendre visibles des documentaires comme le vôtre ?

Je pense que les festivals servent à plusieurs fins. Apporter des films à un public diversifié, rencontrer la presse mais aussi échanger et dialoguer avec d'autres collègues de différentes nationalités pour savoir ce qui se fait et comment le cinéma est abordé dans différentes régions. C'est l'un des espaces qui contribuent à la visibilité de nos films. Je crois également que la télévision est une autre plate-forme importante, au même titre que les salles de cinéma (les premières de Tratado de invisibilidad auront lieu en salles entre octobre et novembre) et les établissements d'enseignement.

Quels autres projets avez-vous en tête ?

En ce moment, je travaille sur un projet sur l'adolescence. C’est aussi une sorte d’hybride documentaire-fiction-animation qui cherche à comprendre ce que ressentent les adolescents face à une crise mondiale de santé mentale. Je souhaite écouter et comprendre ce qui se passe avec cette partie de la population de son propre point de vue, non pas celui des experts et des adultes, mais de ses propres sentiments.

Agrandissement : Illustration 5

Tratado de invisibilidad

de Luciana Kaplan

Documentaire

85 minutes. Mexique, 2024.

Couleur

langue originale : espagnol

Avec la participation de : Rosalba Martínez Ramírez, Martha Aurora Dominguez, Claudia

Scénario : Luciana Kaplan

Images : Gabriel Serra Arguello

Montage : Liora Spilk, Yibran Asuad

Musique originale : Alejandro Castaños

Son direct : Nicolás Aguilar Limenes, Misael Hernández

Design sonore : Lena Esquenazi

Casting : Luis Maya

Production : Luciana Kaplan, Luis Arenas

Production exécutive : Ursula Romero Gerberding, R. Paul Miller

Cheffe de production : Marusia Estrada

Société de production : Mil Millones Cine