Cédric Lépine : Au sein de votre filmographie, vous n’avez cessé d’interroger le sens du corps politique : pour quelles raisons selon vous ?

Isabelle Solas : Cette thématique est venue petit à petit car j’ai commencé par faire des films sur des lieux. Je réalisais ainsi plusieurs huis clos où des corps traversaient des lieux, sans protagonistes. Nos corps sont vos champs de bataille est venu rencontrer des inquiétudes qui étaient aussi bien politiques qu’intimes autour des questions féministes, un questionnement sur l’aspect essentialiste ou non de ce que signifie être une femme.

J’avais certes des préoccupations théoriques mais j’avais aussi besoin de les incarner en filmant des individualités présentes. C’est vrai que les personnages du film, comme elles le disent elles-mêmes, mènent une lutte qui part de leur corps : leur présence même modifie le monde. Plutôt que faire un film sur les droits des trans, c’est plutôt la manière dont elles les défendent qui m’intéresse et ce qu’elles modifient pour nous (les autres, les cisgenres ) par leur présence avec nous.

C. L.: Pouvez-vous rappeler le contexte d’une France régressive lors des manifestations de la Manif pour tous dont l’intolérance homophobe et transphobe décomplexée vous a conduit à aller tourner en Argentine pour découvrir sur ce sujet une autre réalité ?

I. S.: Voir des familles très fières d’elles revendiquant l’interdiction pour d’autres personnes de faire famille m’avait sidérée. J’ai entendu à ce moment-là qu’en Argentine des lois étaient passées quelques années avant afin de pouvoir décider de son genre sur ses papiers d’identité, sans avoir à passer devant un comité « d’ experts » comme c’est le cas en France. Cela me semblait intéressant comme démarche d’aller interroger notre ethnocentrisme de Français, toujours surs d’être les premiers en terme de droits, et considérant l’Argentine comme un pays machiste.

C. L.: Voyez-vous une continuité dans la mobilisation féministe entre les femmes de la Plaza de Mayo, le mouvement Ni una menos dénonçant le féminicide et les mobilisations pour la légalisation de l’avortement en Argentine ?

I. S.: Oui, en effet, d’ailleurs lors du procès que l’on voit au début du film, une des mères de la Plaza de mayo (littéralement : Place de mai) est venue soutenir les victimes de la transphobie. Le féminisme là-bas est de ce point de vue hyper fort. Il y a eu ensuite la convergence du mouvement Ni una menos et les mobilisations pour la légalisation de l’avortement lors de l’effroyable histoire d’une petite fille violée à laquelle les médecins catholiques ont refusé l’avortement et qui est décédée des suites de son accouchement ainsi que le bébé lui-même.

Je suis partie en Argentine pour comprendre comment ces droits avaient pu être acquis, mais j’ai tout de suite vu que ça coexistait avec une violence constante, et systémique. Voir comment elles digéraient leur colère dans un acte de résilience très fort m’a convaincue de faire un film, d’essayer de capter cette énergie.

C. L.: Du désir d’une représentation chorale, comment en êtes-vous venue à deux portraits individualisés ?

I. S.: Je souhaitais faire un film collectif avec une mosaïque d’individualités. Cela participait de mes préoccupations formelles, faire un film choral. Ensuite, je me suis rendu compte qu’en me focalisant sur deux personnages, je pouvais montrer cette union malgré le manque d’homogénéité parmi les aspirations des représentantes de la lutte : elles sont traversées par la différence de classe, l’une est migrante et l’autre non, l’une est réformiste et l’autre anarchiste.

Je voulais filmer leur intimité car je trouve que dans n’importe quel geste de leur vie quotidienne, elles réalisent un acte politique. Je m’intéresse aux questions politiques de la place de chacun dans la société. En revanche, l’enjeu était pour moi de rendre les questions politiques poétiques, plutôt que de faire un film militant qui est une forme de récit qui m’ennuie un peu parce que je n’aime pas asséner des idées, je préfère questionner le réel.

Je ne souhaitais pas non plus réaliser un unique portrait afin d’éviter de tomber dans les poncifs de la représentation des femmes trans se partageant entre victimes et super héroïnes. Je souhaitais montrer aux détracteurs de la transidentité que ce n’est justement pas un parcours de développement personnel. Il s’agit davantage de questionner ce qui ne va pas dans notre société à travers un engagement personnel considérable.

Les femmes trans qui se font assassiner le sont souvent par leurs amants d’un soir qui en se réveillant à leur côté plongent dans un profond refoulement et au lieu d’assumer leurs désirs, ils en tuent la source.

C’est un des enjeux de la lutte contre le patriarcat, qui concerne tout le monde, aller au-delà de ce refoulement, que les hommes assument tous leurs désirs. Cela éviterait de reproduire encore et encore un système morbide, ce système de domination masculine qui repose sur la mise à mort.

Il me semble que le féminisme est un projet révolutionnaire, la lutte contre le patriarcat, qui va regrouper plusieurs aspects minoritaires où les hommes ont tout à fait leur rôle à jouer. Ensuite, il faut que chacun.e prenne part à cette lutte de manière intelligente en reconnaissant ses privilèges et ses dominations. Et il se trouve que les personnages du film sont à la croisée de toutes ces dominations, de genre, de classe et de race.

C. L.: Comment avez-vous trouvé votre place dans ce groupe pour filmer avec votre caméra ?

I. S.:

Il y avait deux dispositifs dans le film : un qui consistait à suivre tant bien que mal les manifestations, les AG, etc. Et un autre, via un contrat établi avec Claudia et Violetta, qui impliquait de filmer leur quotidien. Cette seconde partie s’est faite de manière assez ludique avec de la mise en scène. Même si des heureux hasards sont arrivés, comme pour le baiser lors de la fête de Violeta, je ne l’ai pas vu venir et c’est là aussi la beauté du réel. L’intégration de ces scènes de l’intimité a été validée par les intéressées.

Comme elles étaient parties prenantes des choix d’écriture du documentaire, c’est elles qui guidaient les autres pour amorcer des discussions devant la caméra. Ainsi l’ex de Violeta s’est laissé aller au « jeu » parce qu’il était en confiance avec elle. De mon côté, je me permettais alors de couper pour leur demander de reprendre telle ou telle chose, changer d’axe, etc. C’est un tournage où l’on s’est permis de respirer, ne pas tourner tout le temps pour que les protagonistes ne se sentent pas acculées.

Le film est construit en forme d’entonnoir : au début avec un spectre très large, sans honte d’être pédagogique et ensuite on ressent ce qui a été exposé depuis les individus eux-mêmes, dans leur intimité. On finit ainsi avec des photographies de femmes trans du passé, surement disparues, qui apparaissent dans le sommeil de Violeta, on est en même temps avec elle et dans l’inconscient collectif.

C. L.: Considérez-vous votre film comme une manière de requestionner la définition du féminisme dans la société d’aujourd’hui ?

I. S.: Oui et c’est pour cela que j’ai tenu aussi longtemps pour que le film existe, c’était une motivation importante . C’est d’ailleurs cette problématique qui a mobilisé mes interlocutrices pour qu’on fasse ce film ensemble.

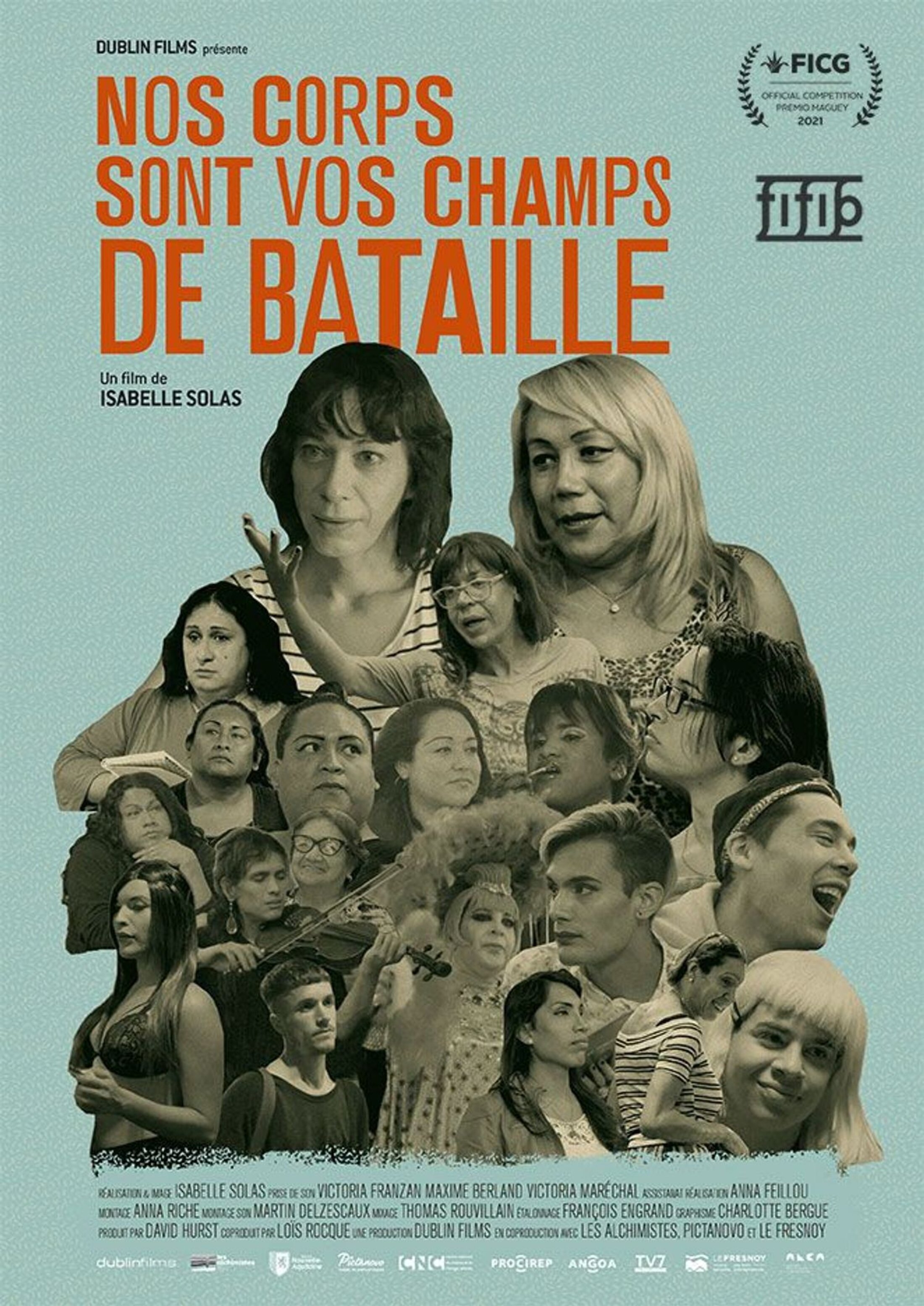

Nos corps sont vos champs de bataille

D’Isabelle Solas

Documentaire

100 minutes. France, 2021.

Couleur

Langue originale : espagnol

Écriture et réalisation : Isabelle Solas

Assistante réalisation : Anna Feillou

Images : Isabelle Solas

Prise de son : Victoria Franzan, Maxime Berland, Victoria Maréchal

Montage image : Anna Riche

Montage son : Martin Delzescaux

Mixage : Thomas Rouvillain

Coproduction : Loïs Rocque

Production : David Hurst

Production déléguée : Dublin Films

Coproduction : Les Alchimistes, Pictanovo, Le Fresnoy

Avec le soutien de La Région Nouvelle-Aquitaine (écriture, développement et production), du CNC (FSA), de la Procirep-Angoa (développement et production) et de TV7 Bordeaux.

Tourné en 2018-2019 en Argentine

Agrandissement : Illustration 2