Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : De quelle rencontre naît l'envie de réaliser ce film : une histoire, des personnages, un pays ou un sujet qui vous est cher ?

Germinal Roaux : Tout cela à la fois. J'ai beaucoup voyagé au Mexique pendant de nombreuses années, entre 2000 et 2010. En 2009, j'ai fait un travail photographique sur une communauté maya du Yucatan qui a été pour moi un choc, une rencontre très forte, à la fois avec cette communauté, mais aussi avec cette partie du pays, le Yucatan, sa géographie et sa lumière. J'ai eu une espèce de révélation à ce moment-là, il y a presque 15 ans maintenant, en 2009, où il m'est apparu l'idée que c'était ici qu'il fallait que j'essaie de me réconcilier avec ma peur de la mort. En effet, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident de la route quand j'avais 20 ans et depuis, je reste traumatisé par cette expérience. Je me suis alors questionné sur la manière de faire mon deuil et d'y donner sens.

Quelque chose s'est révélé pour moi au Mexique au contact avec les Mayas. Dans leur cosmovision, dans leur manière de vivre, dans leur rapport direct à la nature, à leur compréhension des fils subtils qui tissent le monde, quelque part, il y avait là quelque chose à aller chercher, d'abord pour moi. Et puis, c'est toujours un peu le mystère de la création et de l'écriture. En tout cas, dans mes films, c'est comme ça que je travaille : je tire un petit fil à partir de la rencontre avec une communauté, avec un lieu, avec des décors, avec un pays. Tout ceci s'est lié avec mes propres interrogations existentielles.

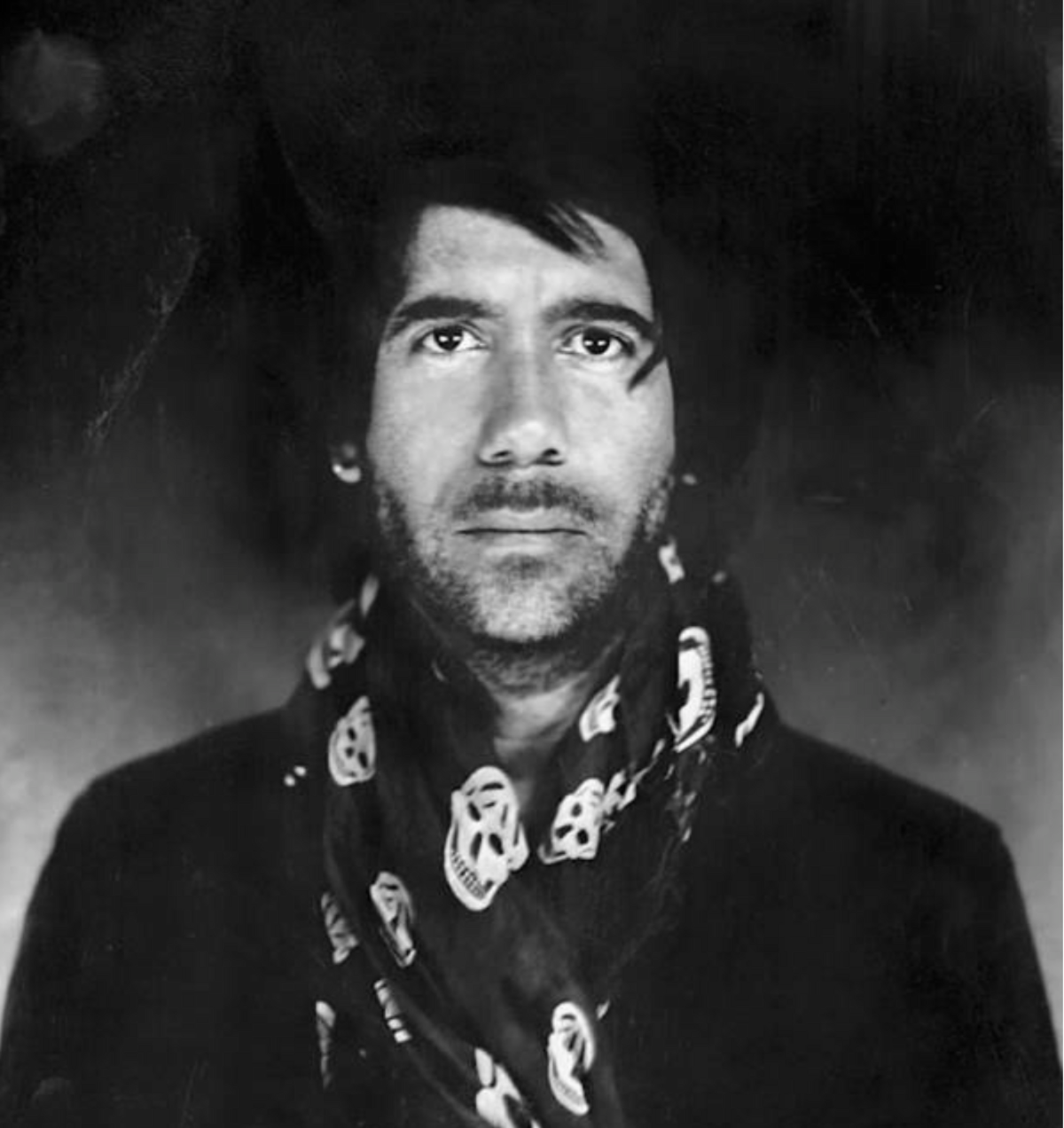

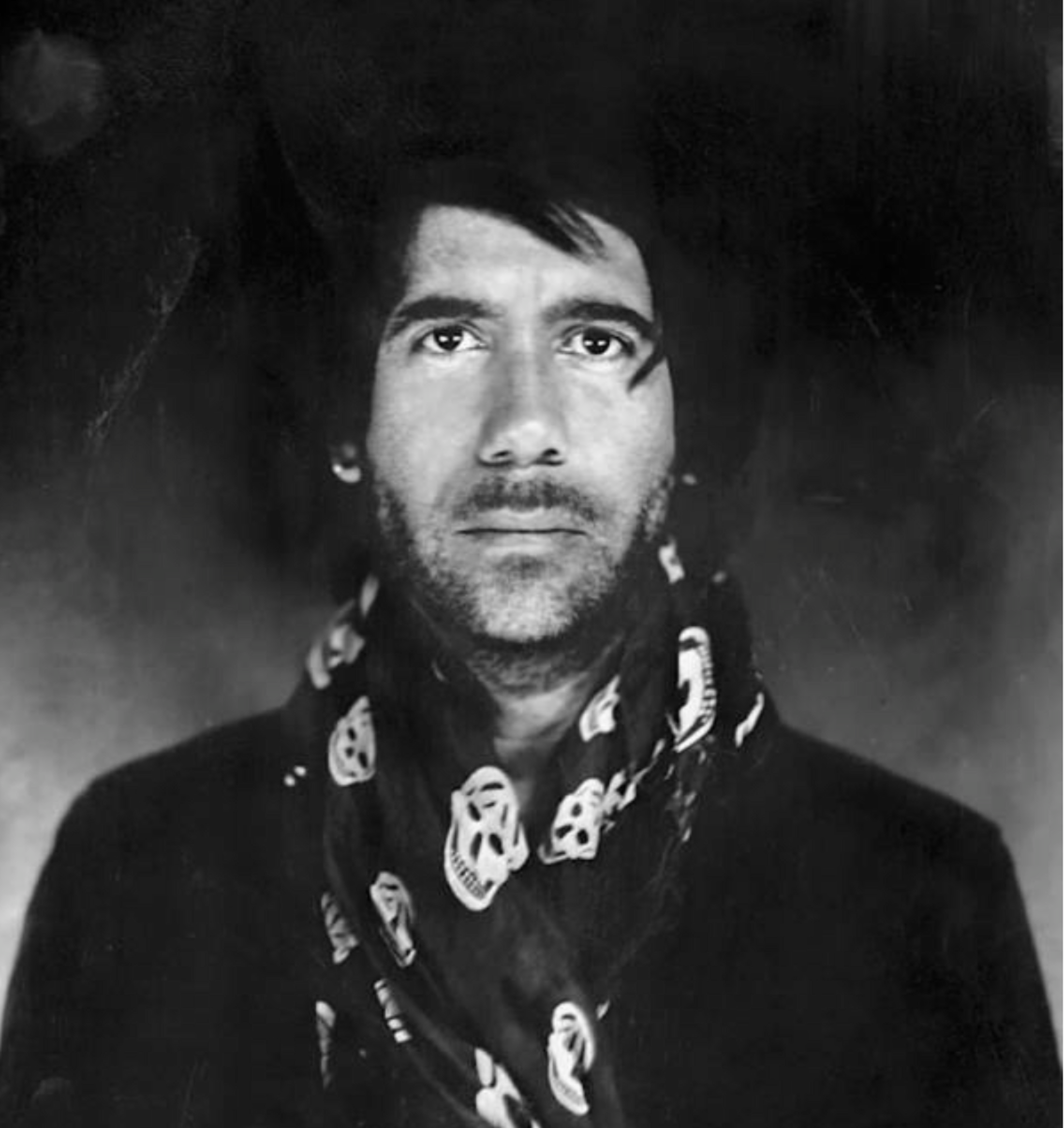

J'ai eu envie de raconter d'abord l'histoire de Leon qui ressemble beaucoup à un homme que j'ai rencontré dans le Yucatan il y a 15 ans. Du moins, je recherchais quelqu'un qui portait cette lumière-là. C'est ainsi que j'ai rencontré Andrés Catzín, qui était un petit miracle car, à deux semaines du tournage, je n'avais toujours pas mon acteur. C'était pour moi une très grande angoisse après avoir fait des mois et des mois de casting au Yucatan pour essayer de trouver un acteur non professionnel. J'étais sûr qu'il fallait que je trouve quelqu'un comme lui pour porter le film.

En même temps, c'est un film qui s'est construit dans une grande vulnérabilité pour moi et pour toute l'équipe. J'avais écrit un scénario très construit, très solide, avec beaucoup de dialogues, etc., et puis la rencontre avec Andrés m'a obligé à réécrire, à abandonner certains dialogues qu'il ne pouvait pas dire ou qui ne correspondaient pas avec sa personnalité. Tout le travail a été d'essayer de m'approcher au plus près de ce qu'il était, de ce qu'il pouvait nous apprendre, comme il le fait avec Léna d'ailleurs, et d'essayer de lui rendre une parole que lui et son peuple n'ont jamais eue.

Il y avait quelque chose de cet ordre, consistant à essayer de rendre une parole aux plus vulnérables et de faire attention à vraiment le laisser s'exprimer, même dans le silence. Il ne fallait surtout pas empêcher qu'il puisse être ce qu'il est véritablement par un scénario qui l'aurait tenu dans un rôle qui n'était pas lui. C'est un peu lui qui a guidé le film vers son rythme propre.

C. L. : Dès le début, Andrés Catzín porte une approche documentaire, alors qu'Ángela Molina, actrice professionnelle expérimentée, représente la fiction d'autant plus vivement que son rôle appartient à une classe sociale obsédée par la représentation d'elle-même. Ainsi, la rencontre entre documentaire et fiction est physiquement incarnée.

G. R. : Je viens du documentaire à la base, ayant travaillé comme photographe-reporter pendant plus de 15 ans pour la presse et pour des magazines en Suisse et en France.

Je suis arrivé au cinéma par un premier film documentaire, et puis c'est vrai que j'ai tout le temps un souci de vérité, d'essayer de chercher vraiment la vérité des êtres dans leur profondeur. Ainsi, avec Andrés, je ne voulais pas le trahir : je voulais être au plus proche de ce qu'il est, de ce qu'il peut nous dire. De même pour Ángela qui est une grande actrice, mais là tout le travail c'était d'essayer de la ramener à elle-même aussi. Ce n'était pas tout à fait la même chose car Andrés est quelqu'un qui ne se regarde pas jouer, qui est simplement là avec une présence très très forte. J'ai tout le temps essayé de déconstruire un tout petit peu aussi tout ce qu'elle imaginait devoir construire pour le film, pour essayer simplement de la retrouver la plus humaine et la plus sincère possible dans sa véritable rencontre avec lui, parce que dans la vraie vie ça a été une rencontre très très forte pour elle aussi. Un vrai lien d'affection est passé entre eux, d'ailleurs nous sommes toujours en contact, nous nous parlons souvent.

Il y a quelque chose qui s'est passé sur ce film qui ne consistait pas simplement à le faire puisqu'une véritable rencontre a eu lieu pour tout le monde.

C. L : Les deux prénoms similaires Leon et Lena, sont comme un reflet en miroir l'un de l'autre, malgré leur opposition de classe sociale.

G. R. : C'est un peu le mystère de la création, c'est-à-dire que l'on ne se rend pas compte de tout, tout de suite. Si l'on veut intellectualiser les choses, alors oui il y a une espèce de miroir, mais l'homme et la femme sont en même temps deux parties de moi-même. D'un côté, Lena est plus intellectuelle et cartésienne, mais en même temps elle n'a pas les outils sensibles, pour accepter la vie telle qu'elle est, avec cette fin inexorable où elle n'est pas préparée. En tant qu'ancienne professeure de littérature, elle a beaucoup lu mais elle est démunie devant ce qui arrive. Lorsqu'elle s'isole, cela me fait penser à une partie de moi-même et de mes angoisses.

De l'autre côté, Leon semble le plus vulnérable, mais en même temps il est le plus fort, parce que c'est quelqu'un qui a une confiance absolue dans les cycles de la vie, de la nature. Il comprend la nature et avec sa cosmovision, il nous permet vraiment d'être conscients, face aux épreuves de la vie. C'est là quelque chose que j'ai senti et vu dans cette communauté maya. déjà avant. J'ai été attiré aussi par cette communauté de personnes qui vivent en confiance en se sentant faire partie d'un cycle associant naturellement vie et mort sans rupture.

C'est toujours un peu difficile d'expliquer tout ça. J'écris beaucoup à partir de mes rêves et je crois que souvent, les meilleures idées ne viennent pas de moi et dans la création où il faut savoir se rendre disponible. Ce film m'a aussi appris l'importance de se rendre disponible, d'être présent à soi-même, aux autres, à la nature, à l'environnement. Je portais ce désir de film où j'ai essayé de réconcilier, ces deux classes qui se confrontent depuis si longtemps avec une grande brutalité.

Pendant le tournage qui a été chaotique, l'empreinte la plus sereine et la plus apaisante, c'était le désir aussi de faire ce film pour nos cœurs blessés. Il y a aussi un miroir, entre la fabrication et le résultat, intéressant à observer après coup, évidemment.

Il y a vraiment quelque chose entre le film et la façon dont il s'est fait, et ce que je cherchais aussi, c'est-à-dire de dépasser notre chaos et nos angoisses de société occidentale qui ont complètement éloigné la mort de nos vies, où l'on ne la regarde plus en face. Nous représentons aussi une société totalement déritualisée, où l'on ne sait plus comment faire avec la mort.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Dans ce contexte, comment avez-vous recherché à rendre dans votre mise en scène l'appréhension du monde propre à la cosmovision maya ?

G. R. : Je n'avais pas de références précises issues du cinéma mexicain. Je suis quelqu'un de très sensible, un peu comme une éponge émotionnelle. Je pense que le film aurait été simplement impossible sans Andrés, sans notre rencontre sincère, profonde, et nos discussions. Le désir que j'ai eu pour lui et sa cosmovision, je l'ai senti aussi après, lorsque je suis retourné une année après le tournage.

Je connaissais aussi beaucoup mieux Andrés et nous sommes restés en contact, etc. Je suis retourné le voir une année après le tournage pour réécrire les voix-off que j'avais faites pour lui et en essayant d'être au plus proche de ce que j'avais compris de lui. Il était vraiment fier de ces paroles qu'il n'avait jamais pu entendre.

Il faut savoir qu'Andrés vit dans la jungle avec sa famille, qu'il n'a jamais vu un film de sa vie et qu'il a été maltraité, insulté, qui a travaillé dans les champs de maïs dans une vie extrêmement dure. C'est quelqu'un qui n'a jamais pensé qu'il avait quelque chose d'intéressant à dire. Tout d'un coup, on lui dit à quel point ce qu'il a nous apporté est précieux. Il y a une rencontre magnifique qui s'est faite et aujourd'hui, on garde un lien très fort de cette expérience.

C. L. : Est-ce que la langue maya, par son intonation ou alors par ses concepts précis, ont pu vous aider et vous inspirer dans la réalisation du film ?

G. R. : Durant le tournage, en particulier dans certaines séquences, je sentais qu'Andrés était bloqué, soit parce que les dialogues étaient trop longs ou qu'ils étaient mal écrits. Il pouvait être bloqué simplement avec l'espagnol, qui n'est pas sa première langue. En outre, la traduction n'était pas conforme avec ce qu'il aurait voulu dire. J'essayais vraiment de lui donner un maximum d'espace pour que quelque chose de très personnel puisse transparaître.

C. L. : Le Noir & Blanc invite à un certain flottement en dehors du temps, même par rapport au rythme de la vie.

G. R. : En fait, le Noir & Blanc vient de tellement loin. J'ai commencé la photographie à 12-13 ans avec un oncle photographe qui m'a appris à développer des photos en noir et blanc chez moi. J'ai donc toujours fait de la photographie. Après, j'ai travaillé comme photographe pendant plus de 15 ans, toujours en Noir & Blanc. Mon premier film Left Foot Right Foot (2013) avec Nahuel Pérez Biscayart ainsi que Fortuna (2018) sont en Noir & Blanc et je n'ai jamais fait de film en couleur. C'est moins pour une question esthétique mais parce que le Noir & Blanc est devenu une langue pour moi avec le temps.

Là encore, plus je me retourne sur le travail que j'ai pu faire jusque-là, plus je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment la langue juste pour raconter les histoires qui sont justement un petit peu entre les lignes, en forme de poésie hors temps d'une certaine manière. Le Noir & Blanc a cette capacité justement, à nous mettre hors temps. Ça, c'est un premier point.

Le deuxième point qui me passionne avec le Noir & Blanc, c'est que je dis souvent que cette image n'est pas terminée sans le regard du spectateur. Dans le rythme aussi, ce que j'ai essayé de faire au montage, c'est que le rythme ne rende pas otage le spectateur d'un spectacle, d'un rythme, d'une vitesse, d'une musique qui embarque et qui divertit, mais bien au contraire, d'ouvrir un espace, de laisser une place pour que chacun puisse se retrouver avec son propre vécu, que l'écran puisse faire miroir d'une certaine manière et que chacun puisse devenir co-auteur de ce qu'il est en train de regarder d'une certaine manière.

Tout ça, ce sont des mots, mais c'est un peu la direction que je cherche. Et puis d'un point de vue plus philosophique encore, le Noir & Blanc a pour moi cette qualité particulière géniale de travailler sur l'ombre et la lumière.

C. L. : Dans ce contexte, est-ce que vous envisagez aussi le film comme une expérience cathartique, comme un véritable voyage qui nous ramène ailleurs ?

G. R. : La durée du film conduit aussi à lâcher la prise... Ce rythme-là est aussi très proche du temps arrêté vécu au Yucatan. Il y avait donc l'envie d'être fidèle à cette expérience-là.

Je me suis rendu compte de cela par ma propre expérience avec les films de Béla Tarr, par exemple. Même si parfois c'est dur et confrontant, c'est au travers de l'expérience qu'on fait soi-même que quelque chose d'autre arrive. Le film devient alors un miroir, comme le support de quelque chose d'autre, une autre histoire encore plus personnelle, plus profonde, qui peut se révéler.

C. L. : Comment s'est construite la bande sonore du film : avec des prises de son durant le tournage ou plutôt un énorme travail davantage en post-production ?

G. R. : Dès le départ, j'ai vraiment essayé de saisir toute la richesse du paysage sonore qu'on trouve au Yucatan, avec tous ces oiseaux, ce vent, les insectes, tous ces détails qui participent là aussi au voyage qu'on fait dans le film. Ensuite, il y a eu un grand travail de montage son avec Raphaël Sohier, un travail de mixage aussi, pour essayer de créer une véritable expérience sensorielle dans l'image et dans le son du film. C'est très important pour moi.

C. L. : Aviez-vous également pour intention de défendre le message politique d'une communion sociale entre deux classes sociales qui habituellement ne se rencontrent pas au Mexique ?

G. R. : C'est difficile de vouloir politiser et en même temps, le film est politique, je l'entends bien. J'essaie vraiment de faire un travail de poésie. Cela ne veut pas dire que la poésie n'est pas politique mais la poésie, c'est d'abord l'expérience spirituelle de la vie. Dans cette expérience-là, il y a des rencontres. Cette rencontre opère ici entre deux mondes que tout oppose d'une certaine manière. Nous voyons que les apparences sont trompeuses autour de celle qui est sensée tout avoir, représentant la puissante de l'histoire, dans ces haciendas qui étaient le royaume des nobles et des paysans riches, qui exploitaient les fibres de cactus d'heneken pour faire les cordes. Toutes ces haciendas du Yucatan appartenaient aux riches familles propriétaires des terres.

En même temps, la plupart de ces haciendas se font aujourd'hui complètement manger par la jungle qui se réapproprie les murs de ces propriétés. Cela me plaisait aussi, cette opposition et en même temps cette rencontre où tout d'un coup le film, même s'il y a cette séquence difficile dans le film où Lena dit que Leon est son jardinier et que ce n'est pas lui qui a retrouvé le chien, on sent qu'elle est très embarrassée. Cela est vraiment typique d'un monde bourgeois où l'on ne peut pas faire rentrer l'indigène. Il y a quelque chose comme ça où l'indigène doit rester à sa place en dessous. Tout d'un coup le film se renverse complètement et celui qui paraît le plus vulnérable, qui a perdu sa maison, qui n'a rien et qui est analphabète, est le plus fort, le plus puissant sur la question la plus fondamentale de l'existence, de la manière de vivre et de mourir. On sent qu'il est beaucoup plus armé, beaucoup plus fort et plus puissant que Lena confrontée à la mort.

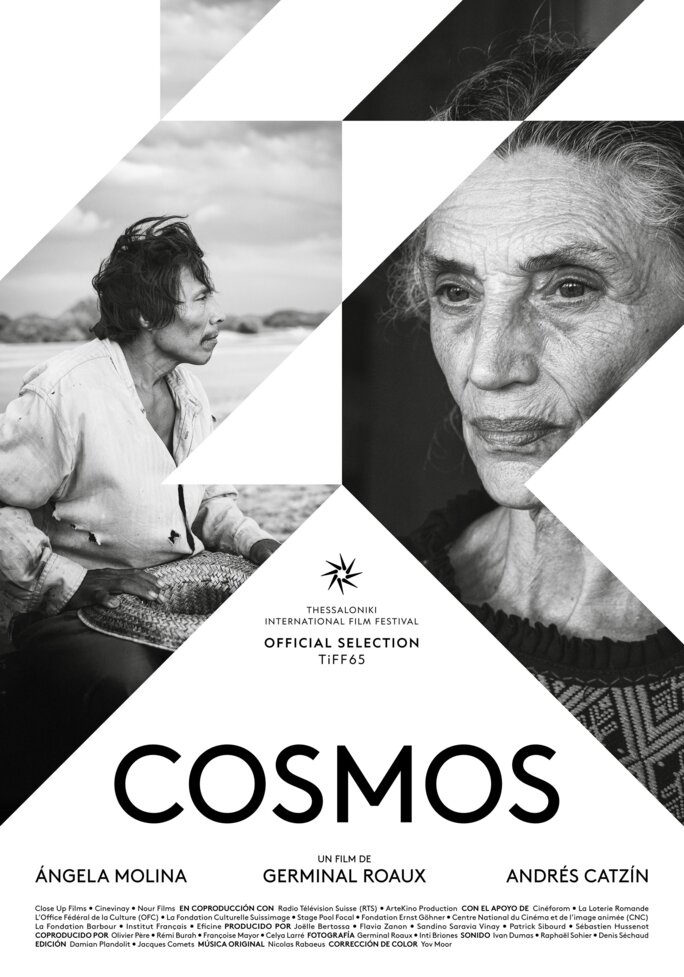

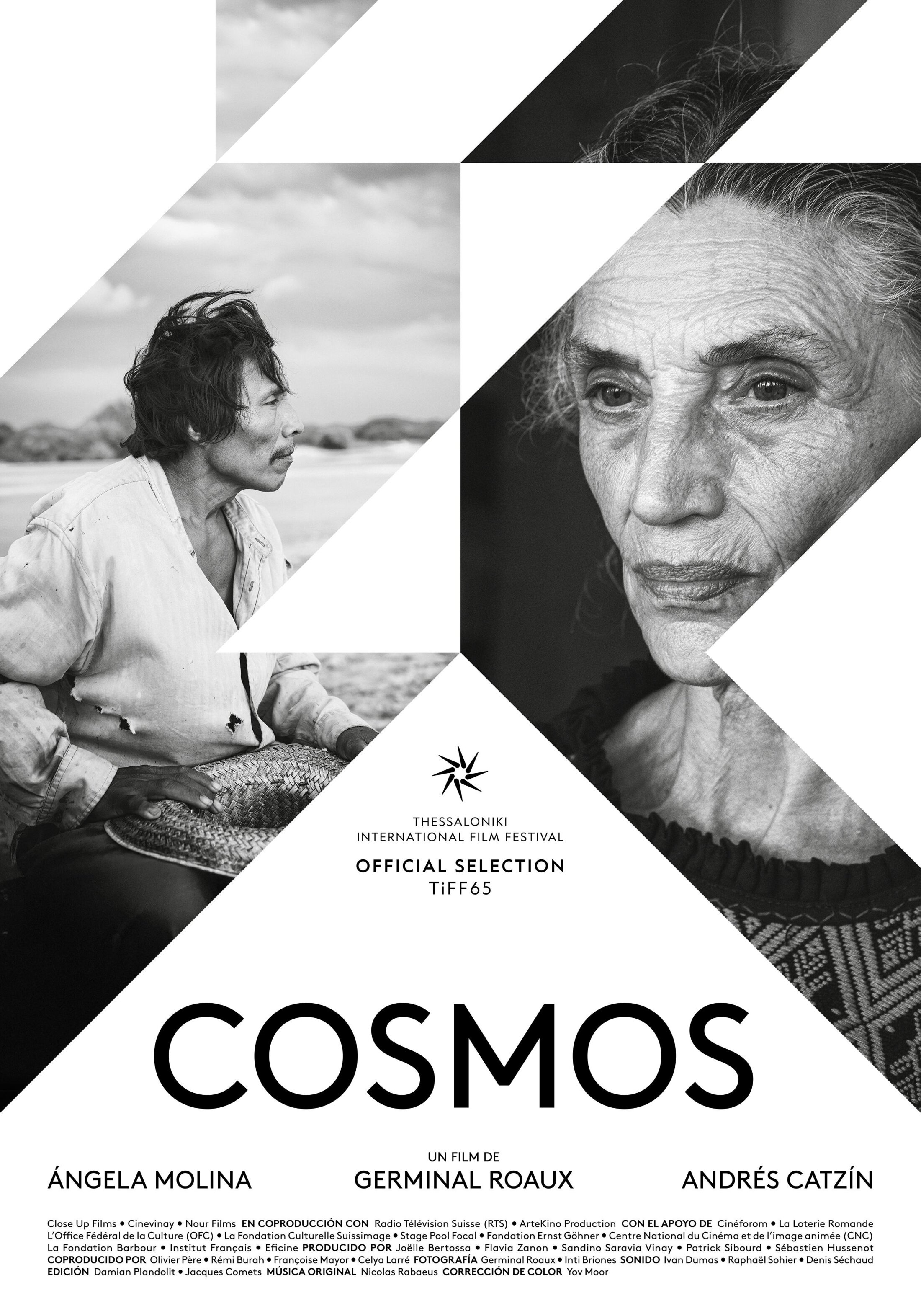

Agrandissement : Illustration 3

Cosmos

de Germinal Roaux

Fiction

147 minutes. Suisse, Mexique, France, 2024.

Noir & Blanc

Langues originales : espagnol, maya

Avec : Andrés Catzín (Leon), Ángela Molina (Lena), Abraham Sarabia, Marco Treviño, Erandeni Durán

Scénario : Germinal Roaux

Images : Inti Briones, Germinal Roaux

Montage : Damian Plandolit

Musique originale : Nicolas Rabaeus

Casting : Viridiana Olvera, Luis Rosales

Décors : Diana Saade

Costumes : Felipe Criado

Direction de production : Guillermo Muñoz

1er assistant à la réalisation : Matías Estévez

2nde assistante à la réalisation : Sol Rodriguez

Effets spéciaux : Christophe Grelié

Production du mixage sonore : Ivan Dumas

Montage sonore : Raphaël Sohier

Scripte : Cécile Rodolakis

Production : Joëlle Bertossa, Sandino Saravia Vinay, Patrick Sibourd

Sociétés de production : Cinevinay, Close Up Films, Nour Films

Distributeur (France) : Nour Films