Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Peux-tu présenter la coopérative de production qui a permis la réalisation de ce film indépendant ?

Lucía Dapena González : La coopérative La Selva est un collectif de cinéastes iber-américain.es vivant à Barcelone. Cette coopérative est née en partie de besoins individuels, car nous étions six ou sept personnes, chacune avec un projet documentaire, quelques fictions, mais surtout des documentaires et des productions très modestes. Nous étions dans un processus très solitaire pour essayer de mener à bien nos films. Puis nous nous sommes retrouvé.es sur d'autres projets et en discutant, nous avons réalisé que nous avions les mêmes besoins.

La coopérative a permis d'avoir un soutien constant pour mener à bien la réalisation de nos films. La Selva a une vision transféministe, décoloniale et antiraciste : c'est pourquoi les histoires qu'elle produit partent de ces points de vue.

Ce sont des films difficiles à produire car les sociétés classiques de production n'ont en général pas confiance dès le départ dans des projets aussi risqués. Il est donc important pour nous de mettre en avant des points de vue radicaux et audacieux et de leur donner une place dans l'industrie. Finalement, notre politique est collective, afin de se soutenir mutuellement et réaliser nos projets, c'est-à-dire créer des espaces de rencontre pour que les films puissent se développer.

Dans mon cas personnel, par exemple, cela a été très enrichissant de pouvoir le réaliser dans ce contexte, car Le Silence hérité (O Silencio herdado, 2025) est traversé par quelque chose de si intime et de si personnel que souvent, je n'avais pas le recul nécessaire pour le considérer comme un projet cinématographique. Le regard extérieur de mes collègues m'a donc beaucoup aidée à prendre des décisions, à prendre un peu de recul, à relativiser et à comprendre qu'il s'agit de mon histoire mais que c'est aussi un film.

Nous accompagnons donc les réalisateurs et réalisatrices et sommes présent.es à leurs côtés. Nous organisons des séances de travail sur le scénario.

Pour moi, cela a été fondamental, non seulement dans le processus de développement, alors que mon film a été écrit dans la salle de montage où ce retour de regard m'a été bénéfique. Je pense qu'il y a de grandes décisions dans mon film, surtout les plus risquées, qui ont été prises parce qu'il y avait un collectif qui soutenait certaines idées. Le dialogue et la discussion renforcent toujours la solidité du projet. Je pense donc que si j'avais été seule dans le processus, je n'aurais pas eu le courage de prendre certaines décisions, et d'une certaine manière, le fait qu'un collectif vous accompagne vous donne une certaine légitimité, et vous comprenez que ce sont les bonnes décisions, que le film doit aller dans cette direction.

La production de ce film a pris beaucoup de temps, car il s'agit d'un projet un peu marginal, qui a nécessité sept ans de travail. Je pense que s'il s'était agi d'un produit plus commercial, il aurait été développé différemment. Cela a ses inconvénients, je pense, car cela prend beaucoup de temps et, au final, cela demande beaucoup de dévouement et d'énergie, mais cela présente également l'avantage de la liberté : nous ne dépendons de personne, nous faisons ce que nous voulons, et je pense que cela se voit dans le film, qui est à cet égard très libre ou très risqué.

Notre proposition finale était de ne pas raconter l'histoire afin de pouvoir observer le silence en soi. C'était un travail très délicat de savoir quoi raconter, quand le raconter, quelles informations donner, et ne pas donner d'informations pour le simple plaisir de donner des informations, mais donner des informations pour que le silence puisse transcender et s'élever, et commencer à acquérir de nouvelles significations.

Ce n'est pas un documentaire qui raconte mais qui plutôt explore d'autres choses. Je pense également qu'il existe certains lieux de réflexion qui transcendent ces paramètres imposant des règles au documentaire. J'ai suivi le master en création documentaire à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, un espace très stimulant, où l'on essaie toujours d'amener les films vers d'autres horizons que l'explicatif ou le narratif, tel qu'il est traditionnellement compris. Je pense donc avoir évolué dans des milieux qui ont toujours soutenu cette autre vision, un cinéma plus expérimental et plus libre en quelque sorte, qui invite davantage le public à se laisser traverser et à vivre des choses.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Dès le début de ce projet, tu savais que ce serait le silence qui s'imposerait au récit ?

L. D. G. : Non, mon intention pendant le tournage a toujours été de chercher le mot. Mon désir initial et ma motivation pour faire le film a toujours été de connaître l'histoire. Pour moi, le moment clé pour comprendre que le film que nous avions entre les mains ne traitait pas des mots mais du silence, c'est lorsque nous avons terminé le tournage et que nous avons pris un mois pour visionner les images. En regardant les images, nous avons découvert qu'elles ne nous racontaient rien de l'Histoire, et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous emparer de cet autre film, qui est en réalité toujours le même, et de comprendre que ce film parlait de ma grand-mère, du silence et de ce conflit générationnel.

Bien sûr, quand je tournais et que je ne trouvais pas les mots de ma grand-mère, je me sentais très frustrée et je pensais qu'il n'y avait pas de film. Grâce au pouvoir du collectif, j'ai vu tout à coup ces images avec d'autres collègues qui m'ont dit : « Arrête de chercher le mot, ce que tu as est très puissant : c'est le silence. »

J'avais pourtant besoin à ce moment d'en savoir plus que ce que montrait le film. J'ai alors abandonné cette quête et j'ai commencé une exploration du silence. Cette décision m'a beaucoup coûté, mais bien sûr, je pense qu'il est très clair que c'est le film qu'il fallait faire.

C. L. : C'est une décision très forte d'accepter dans une vision du cinéma d'auteur qui contrôle son récit et ses sujets, de respecter le réel. Comment vois-tu cette éthique dans ton film et comment s'est-elle imposée ?

L. D. G. : Pour moi, c'est très simple : c'est une histoire d'écoute et d' honnêteté du regard. Les images dont je disposais m'ont également marquée dans le film que je devais réaliser. Je ne pouvais pas faire un autre film en passant outre ce que ma grand-mère m'avait donné et ce qu'elle voulait. Pour moi, la question était là : qu'est-ce que ma grand-mère m'a donné ? Que puis-je faire avec cela ?

Comment puis-je modeler ce silence pour qu'il laisse entrevoir certaines choses ? Mais bon, je pense que là se trouve la limite. Ma grand-mère ne voulait pas que le silence soit rompu et le film ne le rompt jamais. En fait, le film se termine par le silence dans la maison : après ce plan de 20 minutes, il y a encore 15 à 20 minutes, jusqu'à la fin du film, où aucun mot n'est prononcé et où, d'une certaine manière, le silence s'installe. C'est aussi ce que j'ai appris/ voir le silence d'un côté comme un lieu légitime, un mécanisme de survie valable, et de l'autre côté, l'apprécier, comprendre qu'il est plein, que le silence n'est pas vide, que si nous le regardons avec patience et détermination, il se fissure et laisse entrevoir et ressentir. C'est le pari du documentaire et le mien aussi, de donner une place à ce silence. Pour moi, ce film est un geste de réconciliation avec ma famille, avec sa façon d'agir et avec son silence aussi.

J'aimerais qu'il y ait des mots, mais il n'y en a pas, alors que faire ? Je le mesure et je lui donne une place, et plus je lui donne de place, plus il me dit de choses. Maintenant, je sens aussi que c'est une façon de dépolitiser le silence et de le revendiquer, car dans le contexte espagnol du moins, le silence est très présent dans toutes les familles.

L'exercice que je propose consiste à mettre le silence au centre afin qu'il fasse partie de l'histoire. Dans mon cas, le silence et sa transmission peut aussi se transmettre. Je le mets donc en valeur et je lui donne une place pour qu'il s'exprime.

C. L. : La relation avec ta grand-mère est une relation entre deux femmes qui se sont construites à des époques différentes.

L. D. G. : Je sens que le silence de ma grand-mère est là parce que ce passé n'est pas guéri et d'une certaine manière, il est revécu tout le temps. Alors j'ai l'impression que c'est presque un canal temporel, comme si la parole la ramenait tout le temps à un traumatisme qui n'est pas résolu, toujours présent, à une peur qu'elle a aujourd'hui. Parce que cela s'est passé il y a environ 40 ans et que ma grand-mère n'arrive toujours pas à y faire face, ni à le gérer, ni à l'accepter. Pour nous, c'était comme le poids écrasant de son silence.

J'ai l'impression que ce qu'elle fait finalement, c'est se protéger et protéger ses enfants, comme une guerrière qui essaie de maintenir un statut familial. De mon point de vue générationnel, c'est très douloureux, mais si je me rapproche de son point de vue générationnel, je trouve cela très héroïque. J'ai essayé de mettre au centre ce regard sur la femme, sur le silence domestique, sur la mémoire domestique aussi, parce que nous parlons beaucoup de l'Histoire, mais au final, le silence s'installe souvent dans les maisons, dans la sphère domestique de l'intimité. Le film veut aussi lui donner une place et c'est pourquoi, d'une certaine manière, il écarte très tendrement mon grand-père.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : Il y a comme un pacte transgénérationnel implicite entre ta grand-mère et toi, puisqu'elle te laisse malgré tout la filmer.

L. D. G. : Je pense que notre lien cinématographique a été très complexe. Au fond, elle voulait vraiment donner une place à cette histoire. Je pense qu'elle ne pouvait pas se le permettre et elle ne l'a pas fait. Je sens qu'il y a toujours eu une certaine complicité entre elle et moi dans tout ce qu'elle m'a donnée pour faire le film. Elle me disait toujours oui à tout. Elle était, je crois, très fière que je crée cet espace avec elle, autour de ce dialogue qu'elle n'avait jamais eu. Ensuite, il y avait autre chose qui se passait lorsque nous mettions la caméra en marche, car je sens qu'elle fixait aussi des limites très claires. Elle n'allait pas au-delà de la limite où elle pouvait aller, même si elle avait dit oui auparavant. C'est comme si ce oui avait une limite. Je pense qu'il y a un pacte cinématographique très clair entre nous dans la vie également.

De plus, j'ai toujours eu l'impression que notre relation autour de ce projet de film ressemblait à un jeu du chat et de la souris. J'ai l'impression qu'elle aussi me donnait le minimum pour que je continue. Finalement, j'ai l'impression que le film ou le processus de réalisation a transcendé tout cela et nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble. Nous nous sommes toutes les deux un peu accrochées à cela. Pour moi, ce fut un processus très beau, et je pense que pour elle aussi. Parce qu'au final, ce qui me reste, c'est le temps passé ensemble et les rencontres que cela a générées. Au-delà de ce qui a pu être dit ou non, c'est comme une vérité que nous partageons toutes les deux.

Il est également vrai qu'à un certain moment, le film impose ses formes et il faut se plier un peu à ce qu'est déjà le film. Alors, ce regard collectif à ce moment-là est essentiel. Je le ressens parce qu'avec mon ego et mes idées, en tant que cinéaste, ma vision était un peu brouillée. S'il y a des gens qui vous rappellent ce qu'est le film, ou qui vous indiquent ce que le film est déjà et qu'il n'y a plus moyen de le changer, alors finalement, cela vous reconnecte à l'essence de quelque chose.

Pour moi, le plan-séquence a été très important. Au début, nous trouvions excessif de laisser le plan-séquence de 20 minutes. Nous voulions essayer de trouver une autre solution. Même si cela nous semblait très attrayant, nous nous sommes demandé comment nous pouvions faire. Nous avons alors beaucoup travaillé là-dessus. Nous avons essayé de le monter différemment mais rien ne fonctionnait. C'était comme si ce plan-séquence était important pour nous, qu'il avait une forme et une manière bien particulières. Il fallait donc le laisser tel quel. À ce moment-là, nous pouvions décider si nous le voulions ou non. J'ai l'impression qu'écouter cela, c'est comme un dialogue entre l'individuel, le personnel et le collectif. Alors oui, je pense que c'est comme trouver ce dialogue.

C. L. : Comment vois-tu l'importance cathartique du film ?

L. D. G. : D'après mon expérience personnelle, le film est vraiment une forme de catharsis et un moyen de résoudre quelque chose qui était bloqué en moi. Me permettre cette exploration et créer quelque chose, matérialiser ce conflit personnel et familial si violent que j'avais chez moi, m'aide à prendre de la distance et à le rendre un peu moins mien, à le considérer non pas comme étranger, mais comme quelque chose qui se trouve ailleurs.

Je l'ai vraiment ressenti lors des projections que j'ai eues en Espagne, à Barcelone et surtout en Galice, où le public s'est senti interpellé par ce processus que le film laisse entrevoir. Car le film est en ce sens très ouvert, puisqu'il montre le dispositif cinématographique dès le début. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très viscéral dans le film et je pense que c'est pour cela que les gens se sentent traversés par lui.

Sans aucun doute, je pense aussi que ma grand-mère est une véritable institution dans le sens où, tout d'abord, je pense qu'elle a une capacité de transmission émotionnelle incroyable et une présence très forte devant la caméra. Par exemple, ce que j'entends souvent, c'est que dans ma grand-mère, beaucoup voient leurs grands-parents ou leur père. Je pense que dans l'intimité où nous avons parlé, il y a des rôles sociaux bien définis, tant dans mon personnage que dans celui de ma grand-mère. C'est donc ce qui m'émeut le plus, comme si les personnes étaient touchées par les façons de faire et de parler de ma grand-mère où elles reconnaissent leurs propres grands-mères, comme si ce film matérialisait en quelque sorte des silences familiaux qui leur sont reconnaissables. Pour moi, c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce film, pour que le silence puisse commencer à bouillonner comme un sentiment.

Agrandissement : Illustration 4

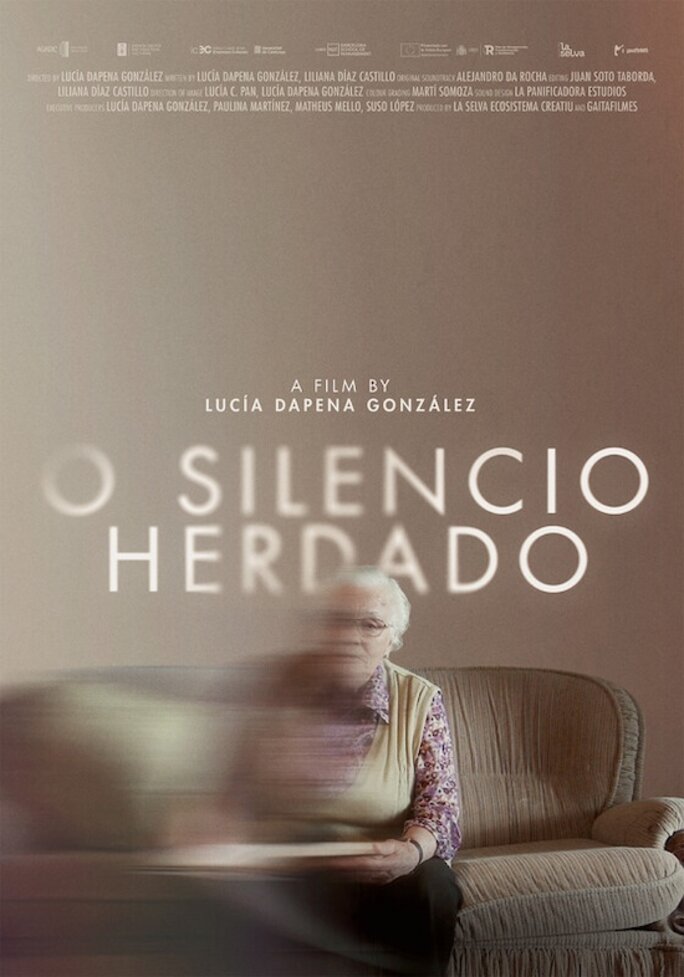

Le Silence hérité

O Silencio herdado

de Lucía Dapena González

Documentaire

81 minutes. Espagne, 2025.

Couleur

Langue originale : espagnol

Écriture : Lucía Dapena González, Liliana Díaz Castillo

Images : Lucía C. Pan, Lucía Dapena González

Montage : Juan Soto, Liliana Díaz Castillo

Musique originale : Alejandro Da Rocha

Étalonnage : Marti Somoza

Son : David Machado, Javier Pato

Décors : Tania Villaga

Production : Lucía Dapena González, Paulina Martinez, Matheus Mello, Suso López

Production (structure) : La Selva. Ecosistema Creatiu

Coproduction : Gaiatafilmes