Ce vendredi, plus de 500 personnes engagées depuis près de 5 jours dans des caravanes parties de San Louis Potosi, Guadalajara, Acapulco, Oaxaca et du Chiapas (voir ici) vont arriver à Cancun. Organisées par la Via Campesina, l'Assemblée des Affectés Environnementaux (ANAA), le Syndicat mexicain des Électriciens (SME) et le Mouvement de Libération Nationale, les caravanes se sont arrêtées mardi à Mexico pour une manifestation et un forum. Occasion de poser les bases de ce que seront les revendications à Cancun de ces mouvements dont la majorité représente des populations directement victimes de désastres environnementaux. Lors de la manifestation, Alberto Gomez de la Via Campesina et Graciela Gonzales de l'ANAA ont planté le décor :

Lors du forum, un peu plus tôt le matin, Paul Nicholson, figure historique du mouvement La Via Campesina fixe les contours du débat : « Nous vivons une crise alimentaire, climatique, financière, nous allons de crise en crise, qui au final sont une et même crise, une crise de modèle de développement, une crise du modèle néollibéral ». La conséquence ? « Nous avons besoin d'un changement systémique, pas de passer à la voiture électrique » ! Pour cela, il préconise de privilégier « l'agriculture paysanne à l'agrobusiness d'exportation, car elle peut refroidir la planète » et d'assurer une « relocalisation des productions », seule à même de participer à « un nouveau modèle énergétique ».

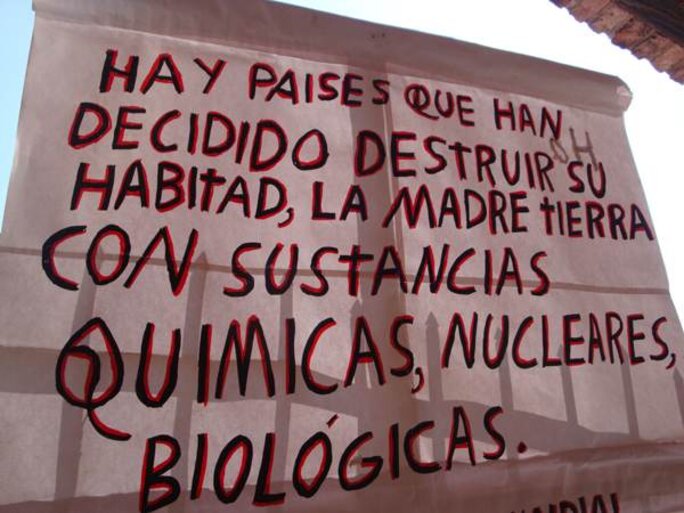

Agrandissement : Illustration 2

Andrès Barella de l'ANAA pointera les contradictions des gouvernements qui pour la majorité continuent à « mener des politiques qui détruisent la planète, les fleuves, les espèces, les aquifères, les forêts... » sans « changer quoi que ce soit ». Et au contraire, pour faire face au changement climatique, « ils prônent les OGM et ce faisant détruisent les 30000 variétés de mais que comptent le Mexique ». Et par dessus-tout, « ils cherchent à privatiser encore plus les ressources naturelles, l'eau, l'air, les forêts... ». L'attaque est claire. Il s'agit de refuser l'extension des marchés carbone et des mécanismes qui permettent aux multinationales ou au pays du Nord de ne pas réduire leurs émissions domestiques en investissant, un peu, dans des projets de réduction d'émissions ou de supposées émissions évitées, au Sud. Pour Fernando Mesque du SME, Cancun ne fait pas mystère : « il y aura des accords sur tout ce qui génère des bénéfices dans les gouvernements capitalistes (marché carbone, REDD...) et par contre rien, bien sûr, sur ce qui bénéficie aux peuples ».

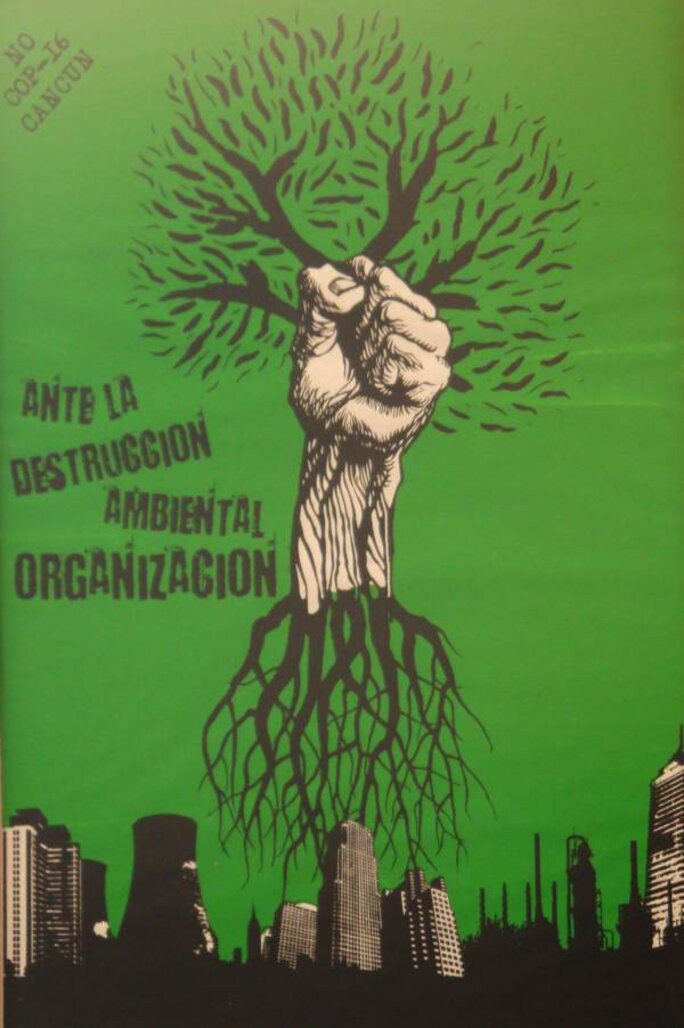

Agrandissement : Illustration 3

REDD (dispositif de Réduction des Emissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts), est l'objet de toute les attentions. Pour Ana Deita du Centre d'Etudes pour le Changement dans les Campagnes au Mexique (CECCAM), tout en précisant que « nous n'allons arriver à aucun accord à Cancun » s'inquiète que ce dispositif, s'il devait être mis en place, puisse « affecter les paysans et populations indigènes du monde entier ». Officiellement présenté comme devant permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, notamment dans les pays du Sud, REDD s'appuie sur un principe contestable visant à financer les initiatives qui « évitent des émissions » liées à la déforestation. Roque Pedace, réviseur du GIEC se rappelle comment ce principe fut critiqué à ses débuts, comme en 2001 à Marrakech (voir ici). Aujourd'hui la tonne de carbone la moins chère, « la déforestation évitée » pourrait permettre aux multinationales du Nord de financer des projets au Sud pour éviter de réduire leurs propres émissions. Pour Ana Deita, il y a plusieurs risques : « la conversion en marchandise du carbone et de l'air qui sont pourtant des biens communs » ; « les pays industrialisés ne vont pas réduire leurs émissions » ; « le risque que soit introduit les plantations nouvelles » ; « une possible articulation aux marchés carbone ». Ces forêts sont donc considérées comme des seuls puits à carbone. « Or la majorité des peuples indigènes et paysans vivent dans les forêts mais ceux ci n'ont pas de droit sur ces terres ». Cela a des implications très concrètes poursuit-elle : « Aujourd'hui plus de 50 % des zones forestières du Mexique sont aux communautés locales, ce qui est une exception ». Aujourd'hui, « le Mexique te

Agrandissement : Illustration 4

nte de changer la loi agraire pour que le gouvernement puisse être candidat à REDD ». Or « la terre est un bien commun, la terre est notre, elle ne se vend pas », affirmera-t-elle avec force.

Comme le notera Larry Lohmann, finalement, « ces deux mondes, d'un côté les négociateurs officiels et de l'autre les affectés environnementaux, se regardent mais ne se comprennent pas ». Les premiers disent aux seconds « ce n'est pas notre rôle de pousser pour un changement structurel, puisque c'est de créer un nouveau marché qui génère des bénéfices pour les banques ». Et de l'autre, on rétorque que : « tout ne se vend pas ». Pour Yvonne Yanès, d'Accion Ecologica, les alternatives sont ailleurs en rappelant que « laisser le pétrole dans le sol est la seule manière de combattre le changement climatique ». Elle propose de prendre exemple sur « la Bolivie visant à faire reconnaître les droits de la Terre Mère », l'initiative de mouvements équatoriens soutenus par Vandana Shiva et Nnimmo Bassey pour que « BP rembourse les dommages causés dans le Golfe du Mexique », le projet Yasuni ITT en Equateur ou la reconnaissance par ce dernier des « droits de la nature comme bien de l'humanité » dans sa Constitution de 2008.

Maxime Combres, membre de l'Aitec, engagé dans le projet Echo des Alternatives (http://www.alter-echos.org)