« Quand j’avais 5 ans, je me suis mis à ressentir une très forte attirance sexuelle pour Bugs Bunny », raconte Crumb. Il portait même sur lui des images du charmant lapin aux généreuses incisives que sa mère repassait lorsqu'elles étaient trop froisées. C'est aussi à ce moment-là qu'il commence à dessiner régulièrement, sans qu'il soit précisé s'il sagissait ou non d'une forme d'auto-érotisme. A 12 ans, son désir change d'objet et il se pâme désormais pour Sheena, reine de la jungle, amazone à ample chevelure blonde, aussi solidement charpentée qu'il est malingre. Bizarrement, au même âge, il a un accident: «J’avais reçu un caillou sur la bouche et pendant toutes mes années de lycée, je me suis baladé avec deux dents en moins. Finalement, quand je suis parti de chez moi et que j’ai commencé à travailler, des gars m’ont dit : “Ouais, Crumb, va falloir que tu fasses quelque chose pour tes dents. Ça améliorerait beaucoup ton image, tu comprends ?” »

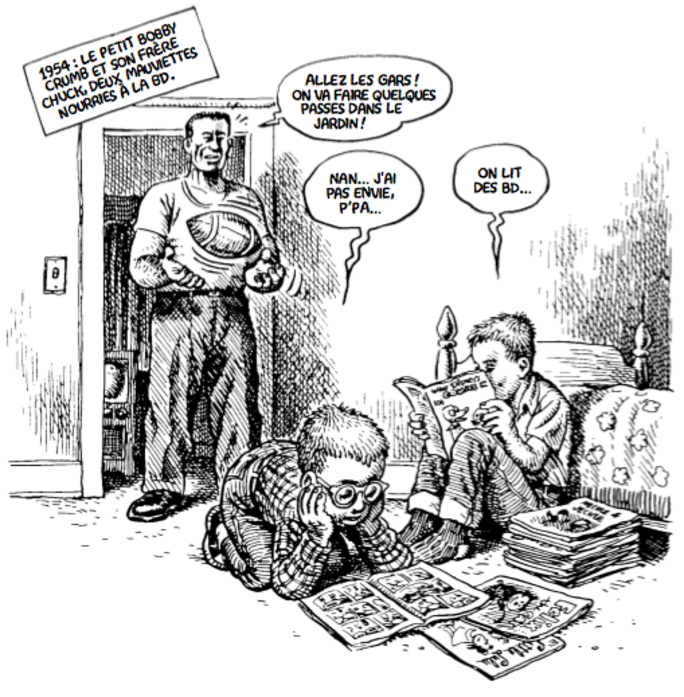

La famille est catholique par devoir, plus que par piété, le père militaire, puritain du Midwest, volontiers absent et la mère, d'une famille de «sous-prolétaires dégénérés» accro aux amphétamines et «dépravée». Son aîné, Charles Jr., lui transmet sa passion pour Disney. Mais le petit Bobby est né en 1943, et Donald ou Mickey, lui semblent déjà vieillot.

Mad, qu'il découvre en 1954, lui ouvre de nouvelles perspectives : « ça n’avait rien à voir avec tout ce qui sortait. C’était un truc venu de nulle part, sans artifice (...). Il y avait le mot Mad au-dessus d’un dessin hideux, grotesque, et ils n’essayaient pas de rendre ça mignon, de l’arranger, de faire en sorte que cela soit gentil, respectable. C’était simplement une remise en cause radicale de tout ce à quoi notre société attachait de la valeur. »

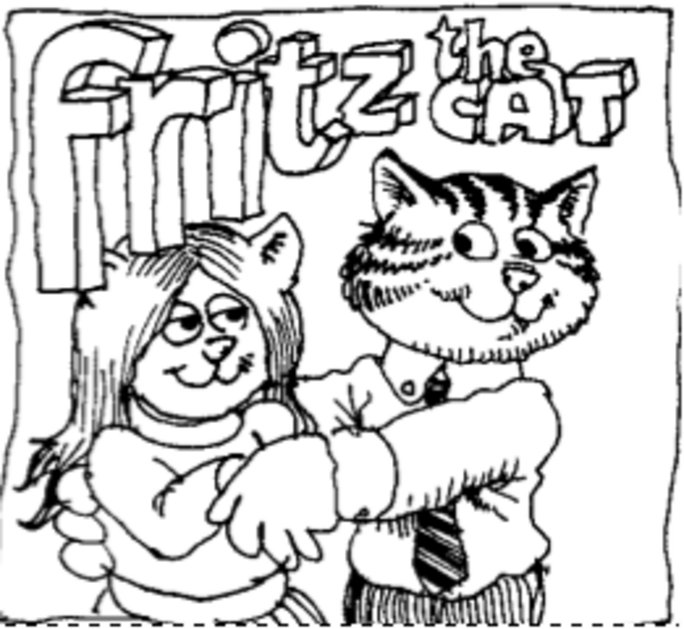

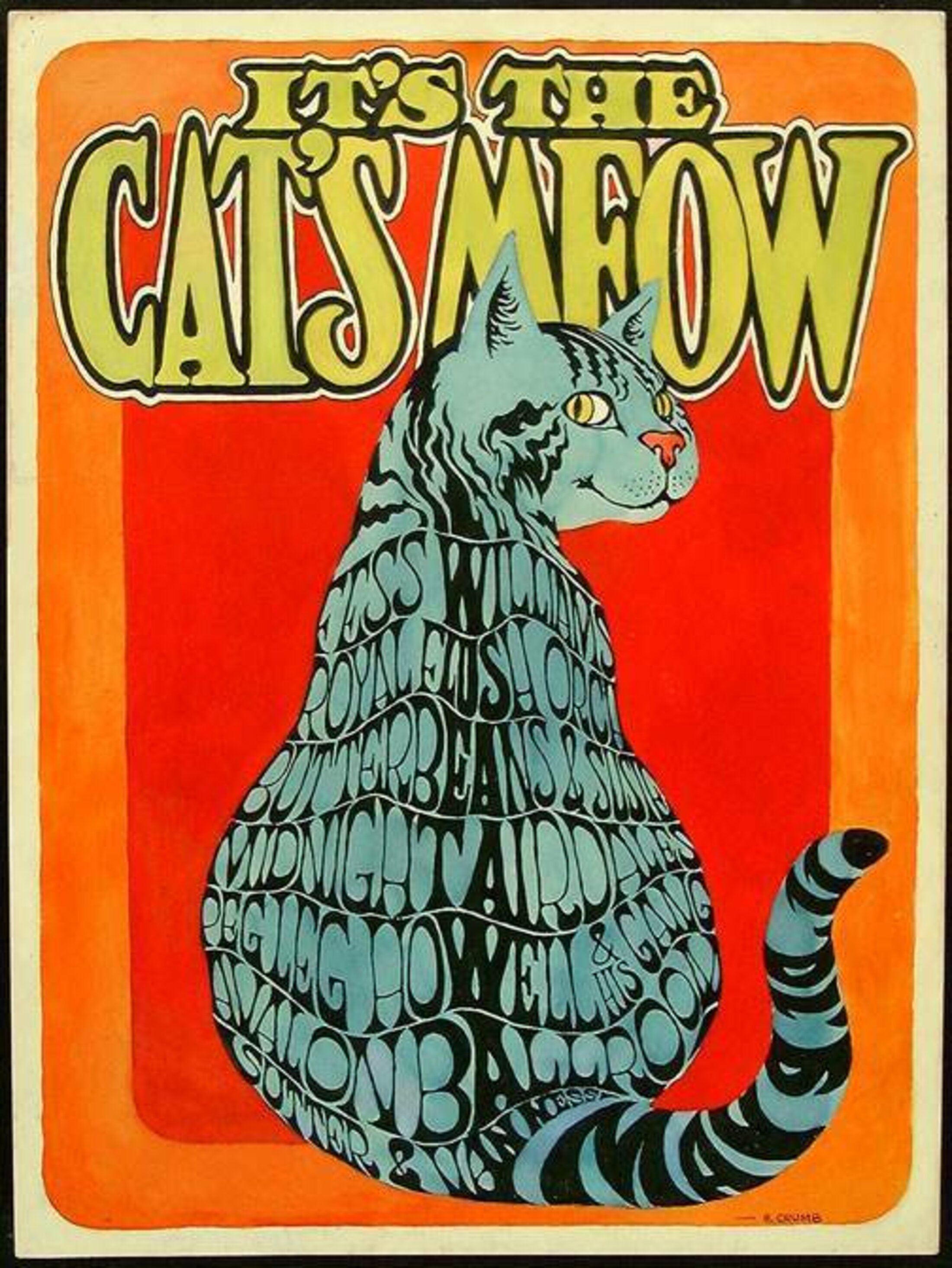

Il lance, avec son frère, le fanzine, Foo!, commence à raconter les aventures du chat de la famille qui deviendra Fritz the cat, félin sophistiqué et à toujours la page, hipster avant l'heure, coureur de minettes.

Mignon. Cute. Le futur pape du trash underground a un joli coup de crayon. Une sale habitude. A 19 ans, il part travailler à New York pour une entreprise de cartes de vœux, American Greetings Corp. – « quand j’ai commencé à faire ces cartes, j’ai passé six mois à ne faire que m’entraîner à dessiner mignon (...) C’est irrévocable. Je l’ai dans la peau. On m’a forméà être mignon et je ne l’ai jamais perdu ».

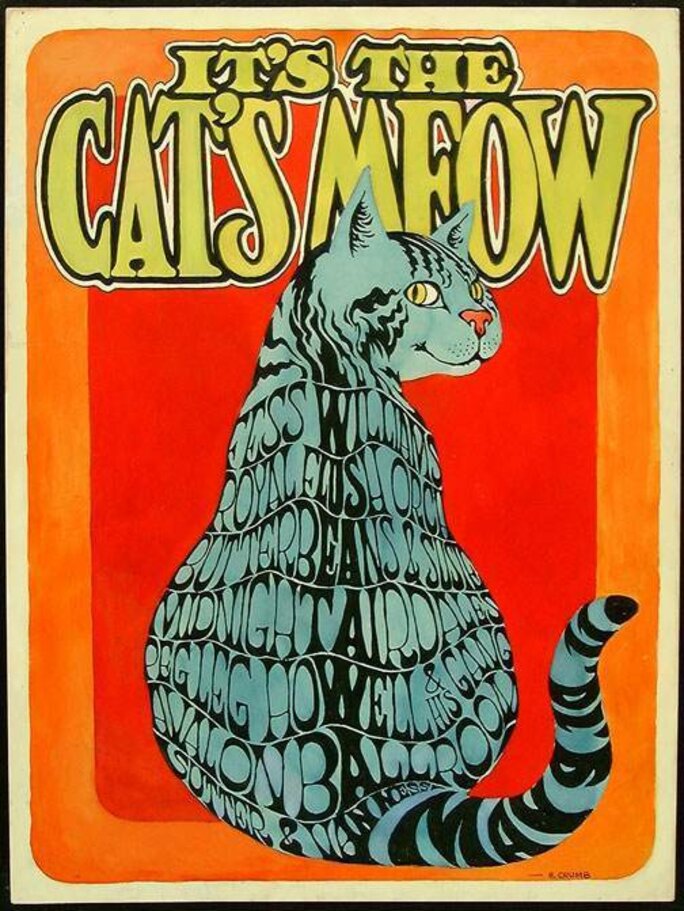

Agrandissement : Illustration 4

Comment débrider son trait ? retrouver le grotesque qui lui avait tant plu dans Mad ? Il écrit à son ancien rédacteur en chef, Harvey Kurtzman, qui le fait travailler à partir de 1965 pour son magazine Help! Il n’est certes que l’assistant de l’assistant, mais l’assistant qu’il assiste s’appelle quand même Terry Gilliam, futur Monty Python. Kurtzman l'envoie en reportage, pas très loin, à Harlem. Puis plus loin, en Bulgarie.

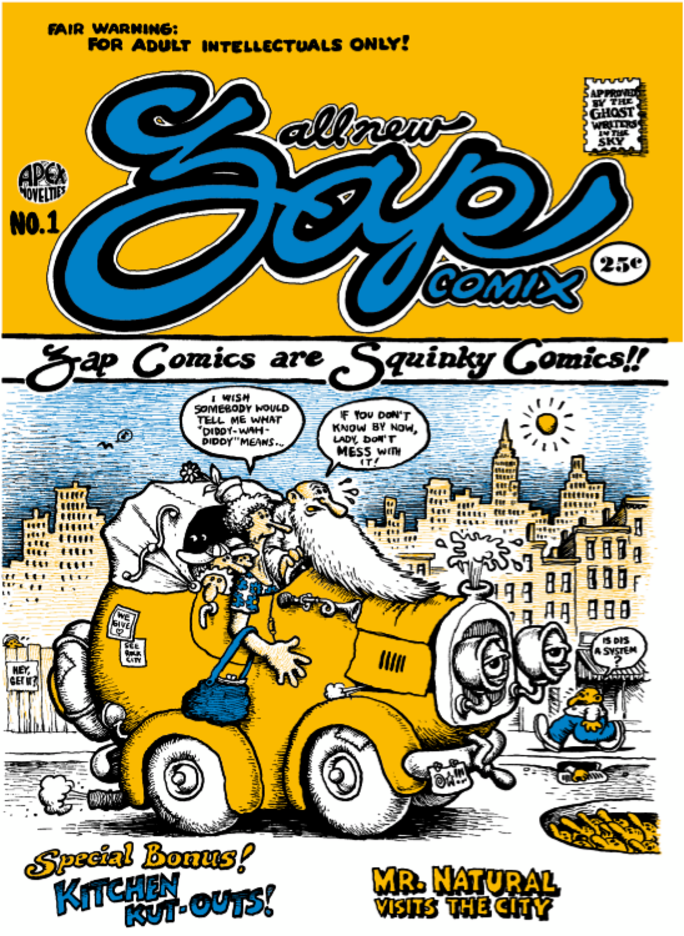

Il expérimente en juin le LSD et de son « bizarre brouillard électrique ». Invente ses principaux personnages (Mr. Natural, Shuman the human, les Snoids...). « Mon dessin s’est complètement transformé en deux mois. J’étais libre de toute interférence du côté rationnel de mon cerveau. Les lobes frontaux étaient complètement dans le coltard. »

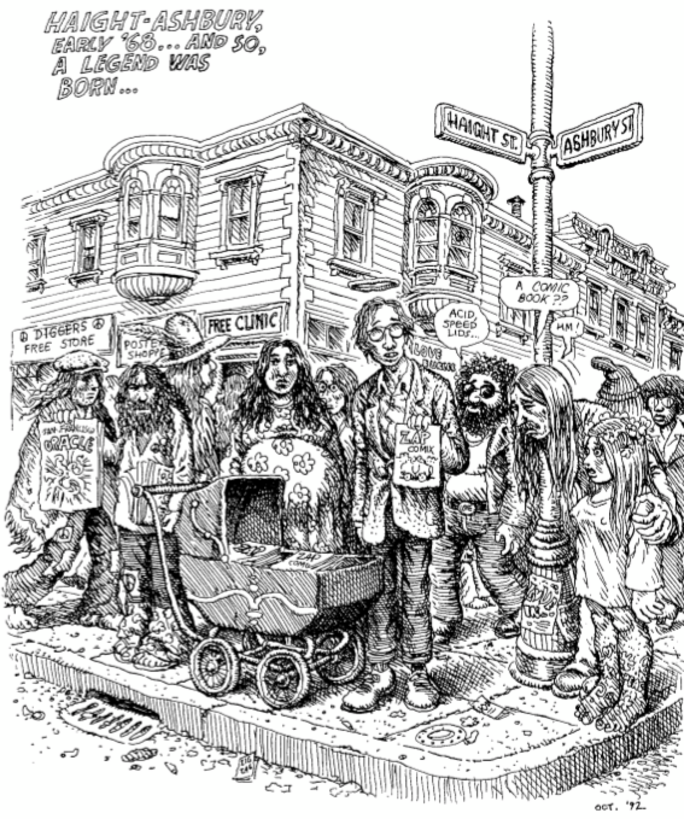

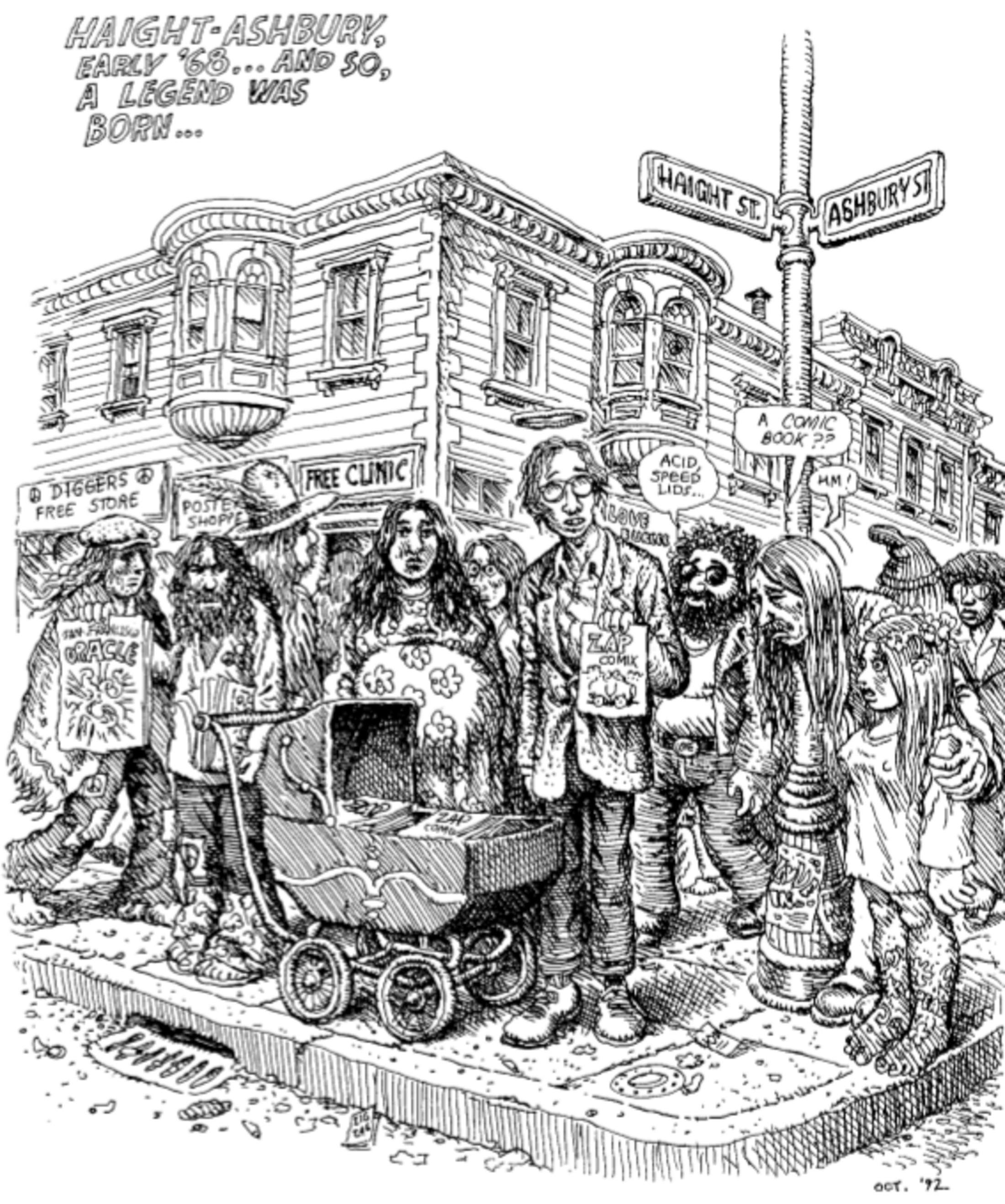

Un jour, il fuit brutalement Cleveland et le mariage, suit deux routards en transhumance vers San Francisco, s’installe en 1967 dans les environs d’Haight-Ashbury, là où nait au même moment le mouvement hippie.

Agrandissement : Illustration 6

Lui qui porte le complet-veston et ne supporte son blues que sur 78-tours ! En pleine vague psychédélique !

« Je n’arrivais plus à dessiner de cartes. Ils m’envoyaient des trucs à faire mais c’était tout simplement impossible. Je ne rentrais plus dans le moule. » Mais il n'est personne à Frisco et il se contente de dessiner les affiches de concerts imaginaires, dans le style chamaré de Victor Moscoso.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

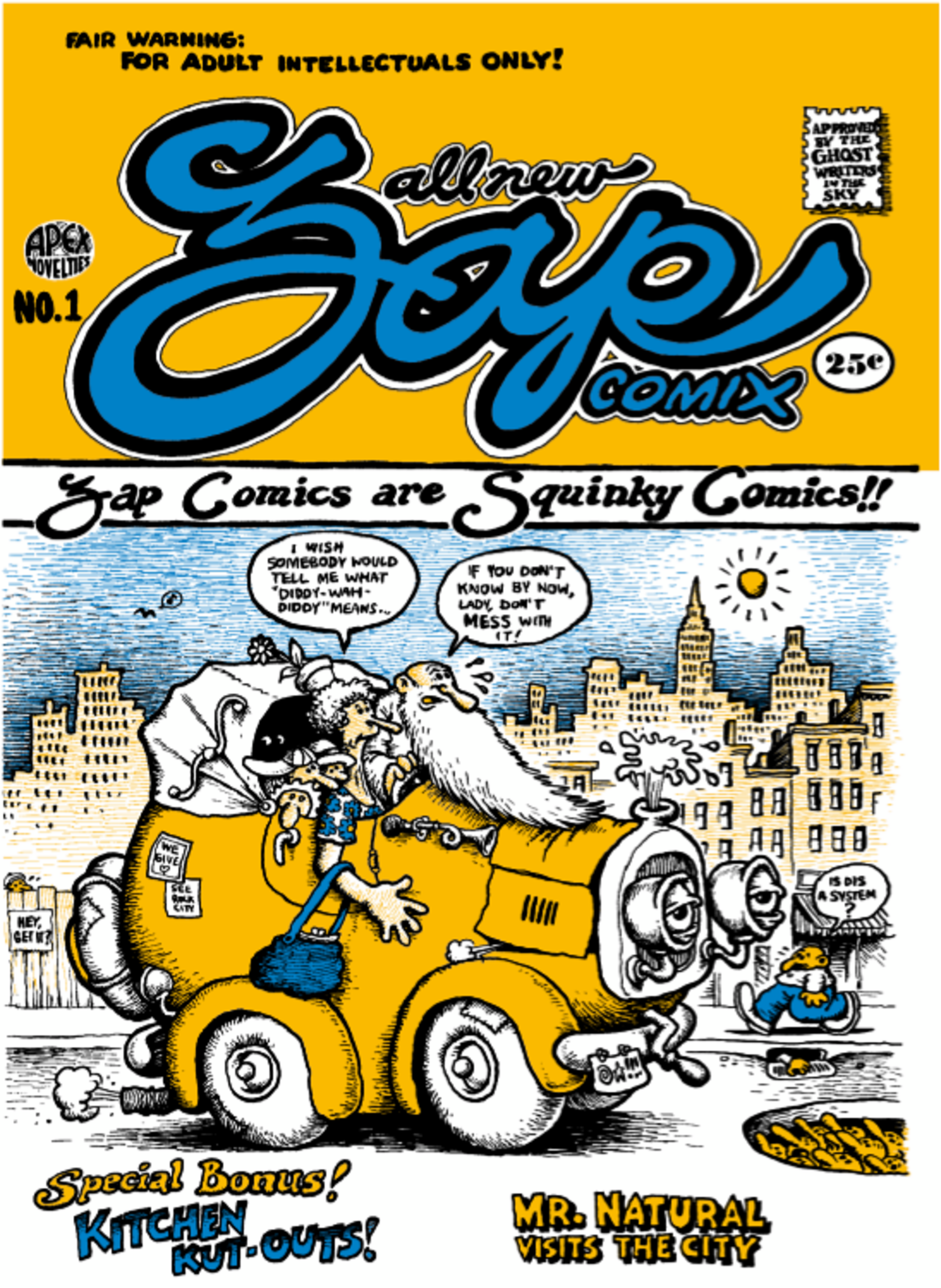

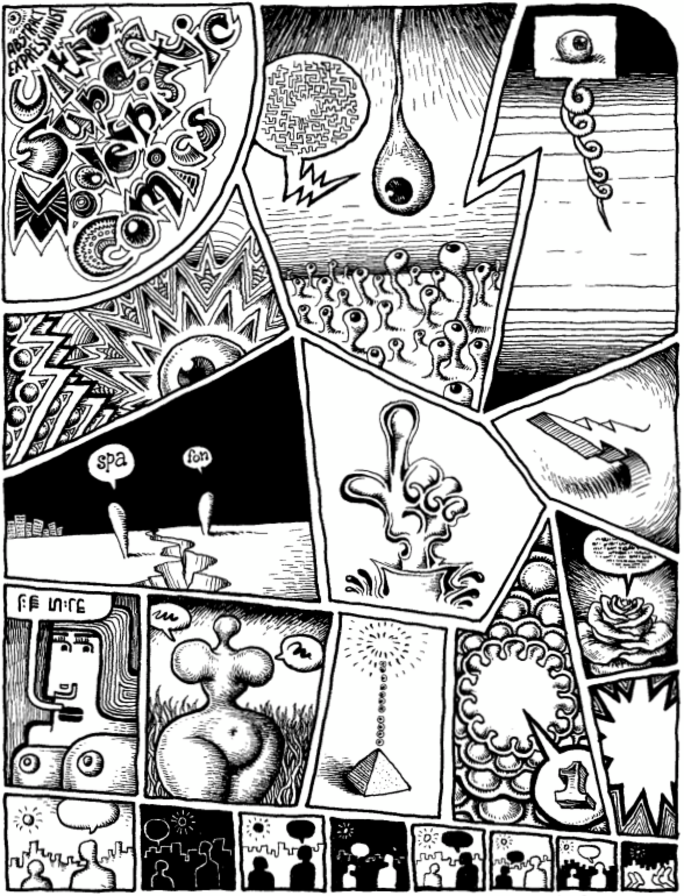

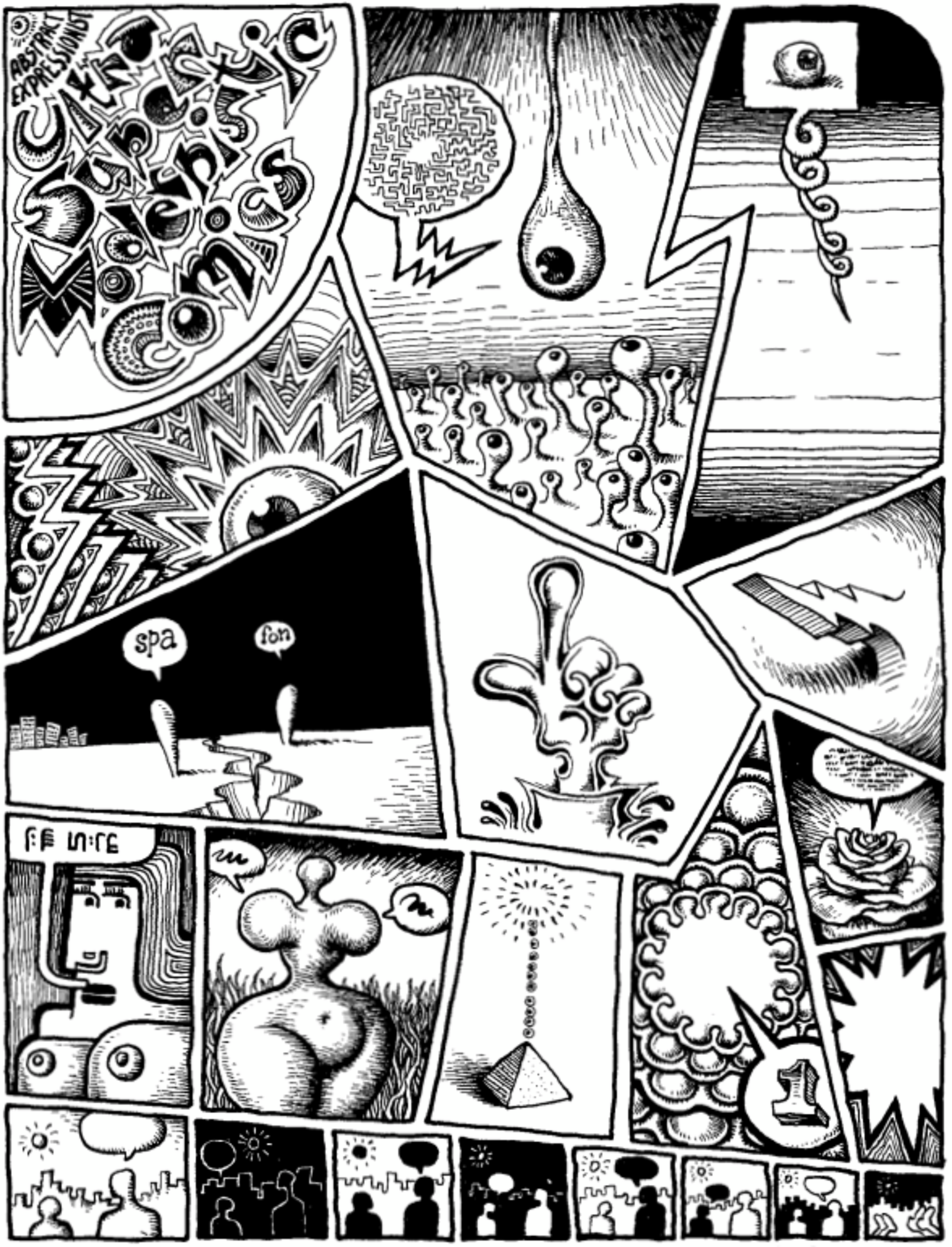

« And so, a legend was born » : le petit homme, qui dessiné fiévreusement ses deux premiers numéros de Zap comix, les a plié, agrafé et écoulé les 5.000 exemplaires dans les rue de San Francisco sort de l'anonymat début 1968. Les personnages inventés trois ans plus tôt sous LSD sont là, mais aussi une «BD abstraite expressioniste ultra super moderniste», absconse jusqu'à sembler profonde, qu’on retrouvera souvent reproduite plus tard dans la presse alternative. «Je ne plus un simple fade binoclard », raconte-t-il. Il est «Slim» Crumb, filiforme, le plus célèbre dessinateur de la presse underground – avec le père des Freaks Brothers, Gilbert Shelton – qui fleurira entre amour libre, écologies et drogues psychédéliques jusqu’au milieu des années 1970. « L’une des choses que j’ai tirée du LSD, c’est que ça m’a permis de séparer mon égo du dessin. Si ton ego est très fortement impliqué au point que tu te demande tout le temps si ce que tu fais est bien, cela te raidit et te fait perdre en spontanéité. »

Agrandissement : Illustration 9

Yarrowstalks à Philadelphie, The Est Village Other à New York – et bientôt Actuel en France –, la presse alternative s’arrache ses dessins, surtout qu’il n’est pas payé, et qu'il se permet du coup toutes les audaces, sans limite ni censure, le sexe en famille et les clichés racistes, le viol, la violence, la meurtre... « C’est de la thérapie. Comprendre tout ça. Sonder et comprendre » : Snoïd, c’est la méchanceté gratuite, Flakey Foont, l’égocentrique qui veut devenir hippie, Whiteman, le petit blanc frusté. Il créé même un magazine de comics plus franchement pornographiques, Snatch inspiré des bibles de Tijuana.

« L’une des clés pour vous exprimer dans l’art est d’essayer de casser la maîtrise de soi, de voir si vous pouvez transcender la part socialisée de votre esprit, le surmoi – quel que soit le nom que vous lui donnez, raconte-t-il. L’art, heureusement, est un domaine où vous pouvez dépasser cela, vous en débarrasser et révéler quelque chose de plus profond. Je sais que dans mon travail, je dois sortir ces trucs, ça ne peut pas rester à l’intérieur : toute cette folie, ces trucs sexuels, l’hostilité envers les femmes, la colère contre l’autorité. »

Agrandissement : Illustration 10

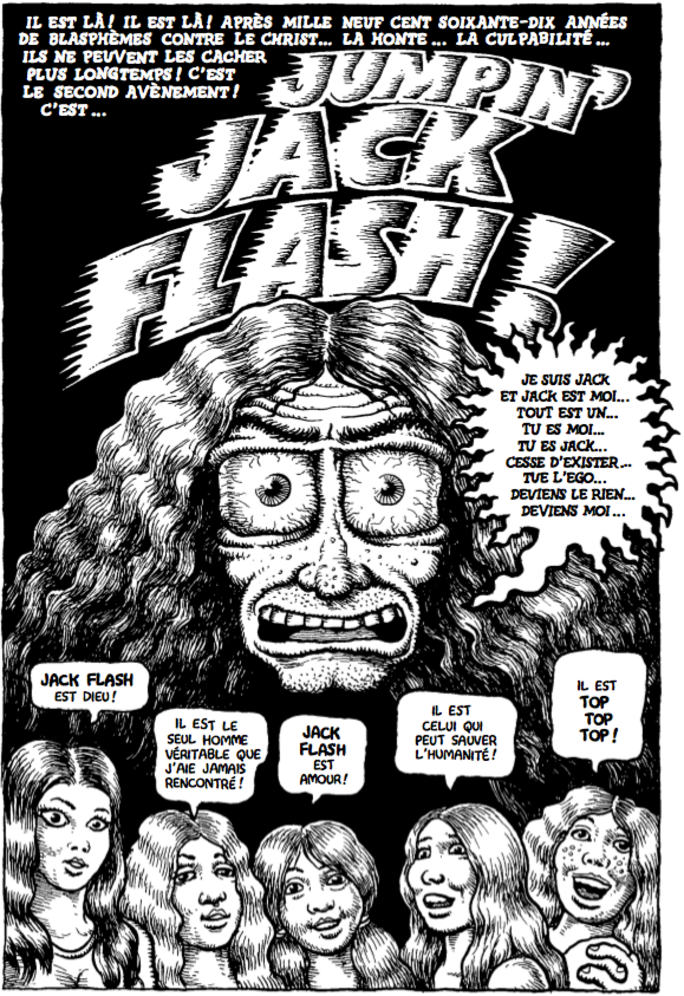

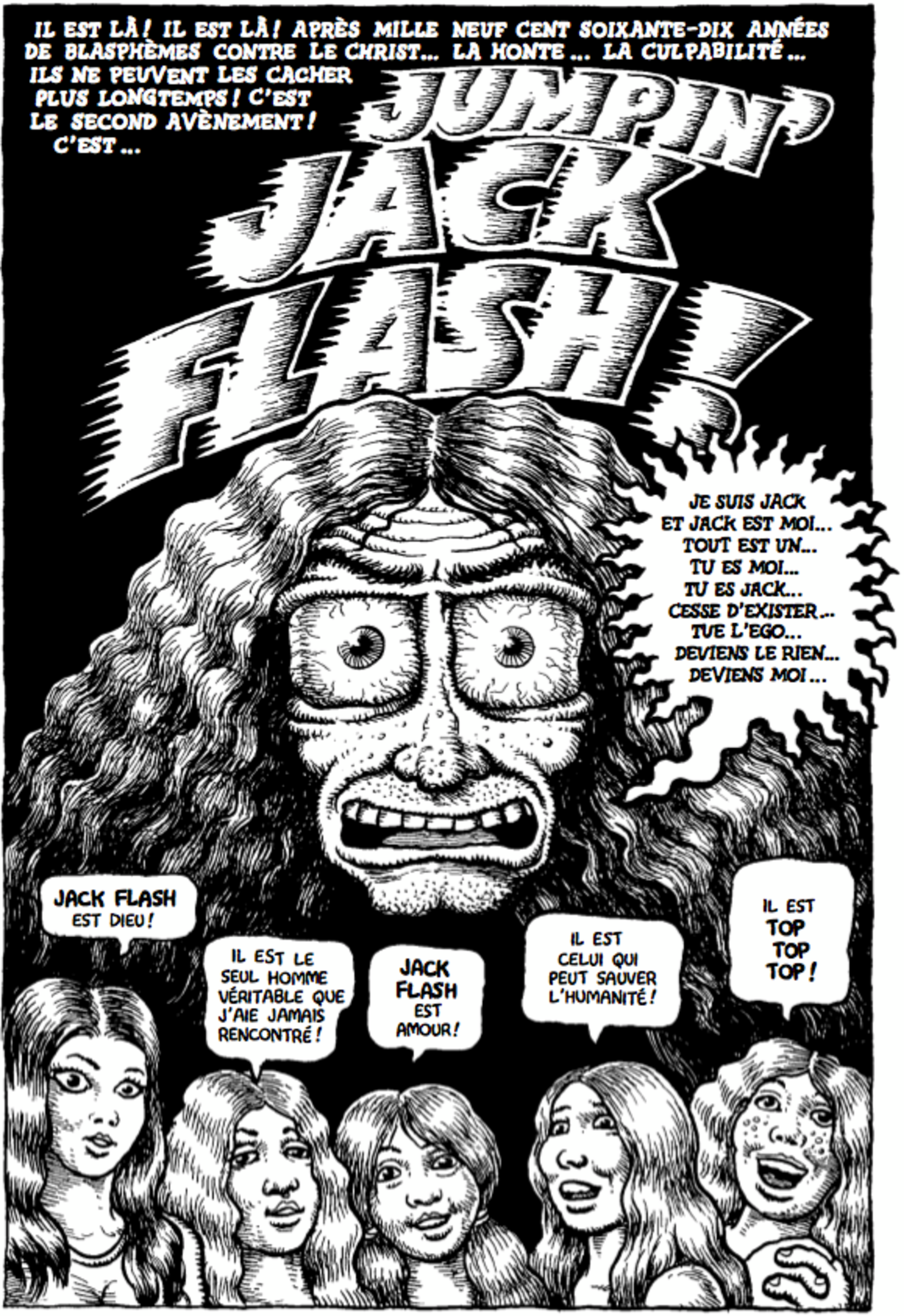

Mais à l'été 1969, bad trip, descente brutale, l'épopée criminelle de Charles Manson ramène le movement sur terre. Le gourou et sa « famille » réinterprètent la Bible et l'album blanc des Beatles comme un appel au massacre généralisé. Les disciples partent tuer Sharon Tate, femme de Roman Polanski, enceinte de 8 mois, et quatre autres personnes, puis un autre riche couple de Los Angeles et un professeur de musique à Topanga Canyon. L'histoire inspire Jumpin’ Jack Flash .

A l'exubérance solaire et à la recherche systématique du mauvais goût succède une période plus tourmentée. Le chroniqueur de ses fantasmes se fait diariste, lave en public le linge rose sale du couple qu'il forme avec sa seconde femme, Aline Kominsky, fouille ses plaies. La fin des années 1970 voit un net reflux de l’underground. « Le retour de bâton conservateur a commencé à ce moment-là. (...) Foutues années 1970. (...) Il m’a fallu attendre jusqu’en 1980 pour accepter le fait que je pouvais encore faire de la bande dessinée. »

Agrandissement : Illustration 11

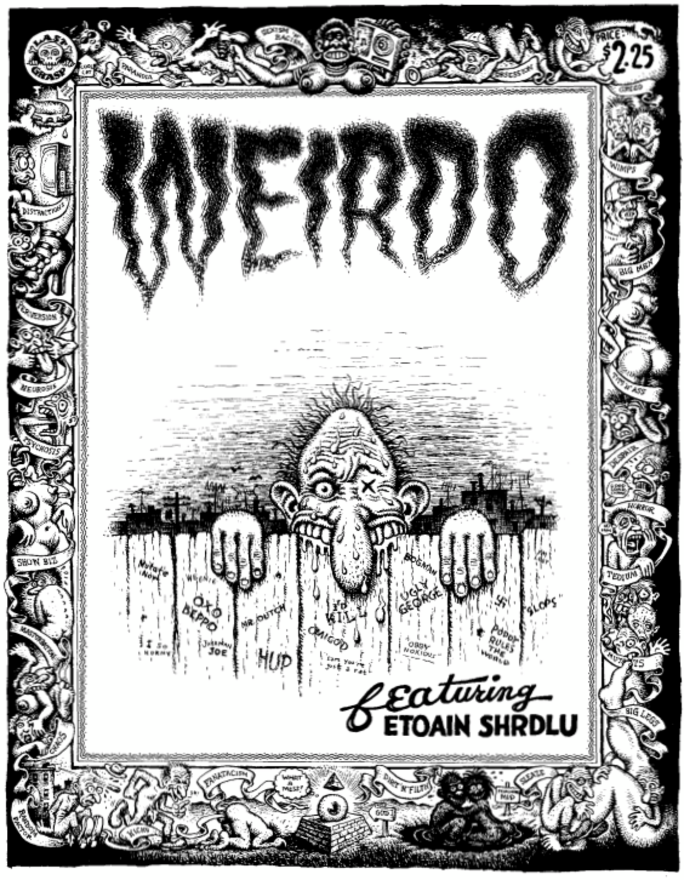

Il commence à chroniquer l’Amérique sinistrée avec American Splendor, dans Cleveland sinistrée (déjà) par la mort de l’industrie et le chômage, puis les années Reagan et Bush père dans Weirdo puis Hup. « La plupart des gens n’ont pas vécu cette expérience des années 1960, ils n’ont pas pris de drogue et tout ça, et ils ont la trouille des gens qui l’ont fait. Alors dès qu’ils en ont eu l’occasion, ils ont voté pour le premier qui allait remettre les gens dans le droit chemin. (...) On les trompe mais on leur donne l’impression que c’est la sécurité. »

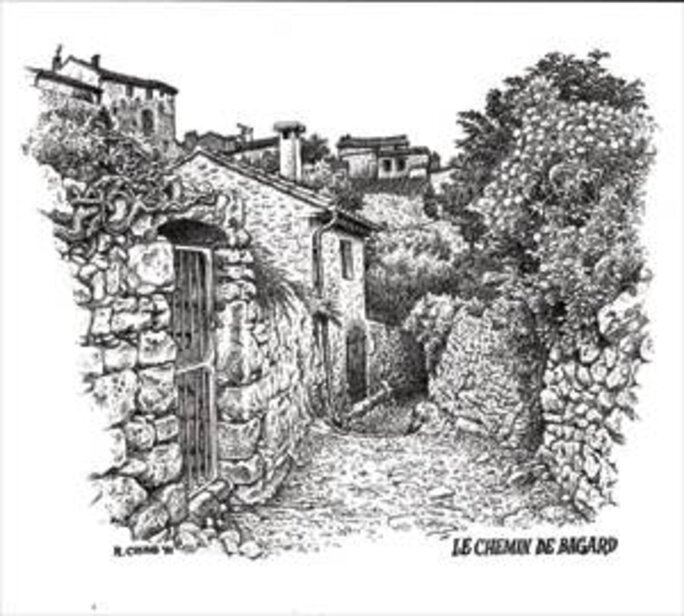

Pour beaucoup, c'est le moment où il tombe dans l'oubli. Il finit par disparaître d'ailleurs au tournant des années 1990. Il vend 6 carnets de croquis et s'exile avec femme et fille dans le sud de la France, sans parler un mot de français. Il s'implique dans la vie locale, contre le gaz de schiste, contre l'implantation d'une déchetterie ou d'un supermarché...

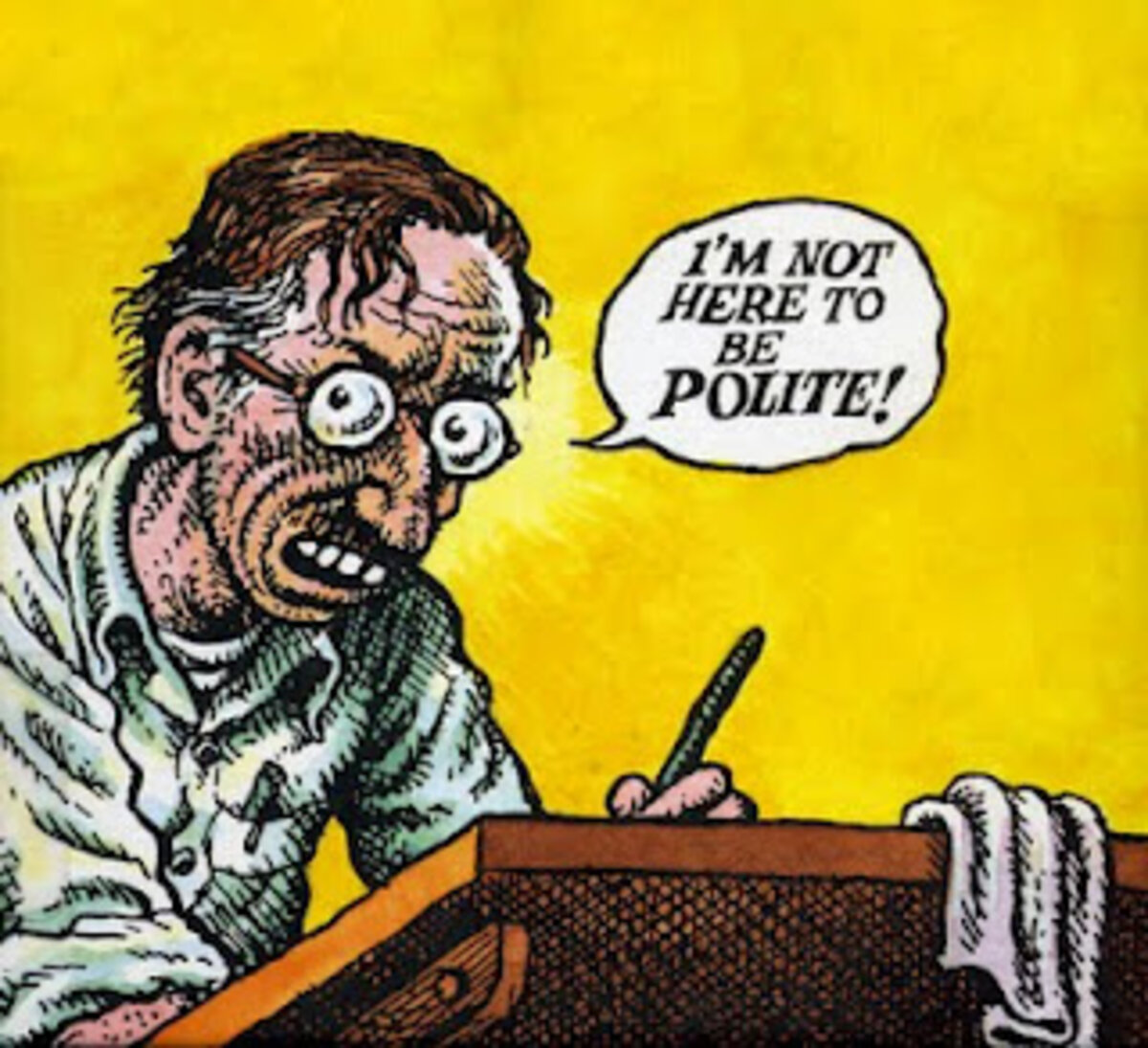

Son dessin change, de nouveau, reprend des détails et de la minutie perdus avec le LSD. « Quand j‘ai été déçu par la drogue et que j’ai arrêté d’en prendre, j’ai cru que je ne trouverais plus d’autre source d’inspiration. Mais en vieillissant, la simple accumulation de ta vie devient une source d’inspiration. » Il cherche, de nouveau, du côté des grands caricaturistes des XVIIIe et XIXe siècle, William Hogarth, James Gillray ou Thomas Nast. « L’art du dessin humoristique est fondé sur l’exagération ou le grotesque. Tous ces dessinateurs du XVIIIe siècle, ils étaient à fond là-dedans, dit Crumb. Ce qui est arrivé à la bande dessinée moderne et qui m’énerve beaucoup, c’est exactement le contraire: la tendance au romantisme et à l’idéalisation du corps humain. C’est la faute à la Renaissance italienne. Tous ces types romantiques à la Michel-Ange avec leurs personnages chichiteux. Ca ne m’a jamais plu. J’aime les peintres hollandais et flamands: Jérôme Bosch et Brueghel, par exemple. »

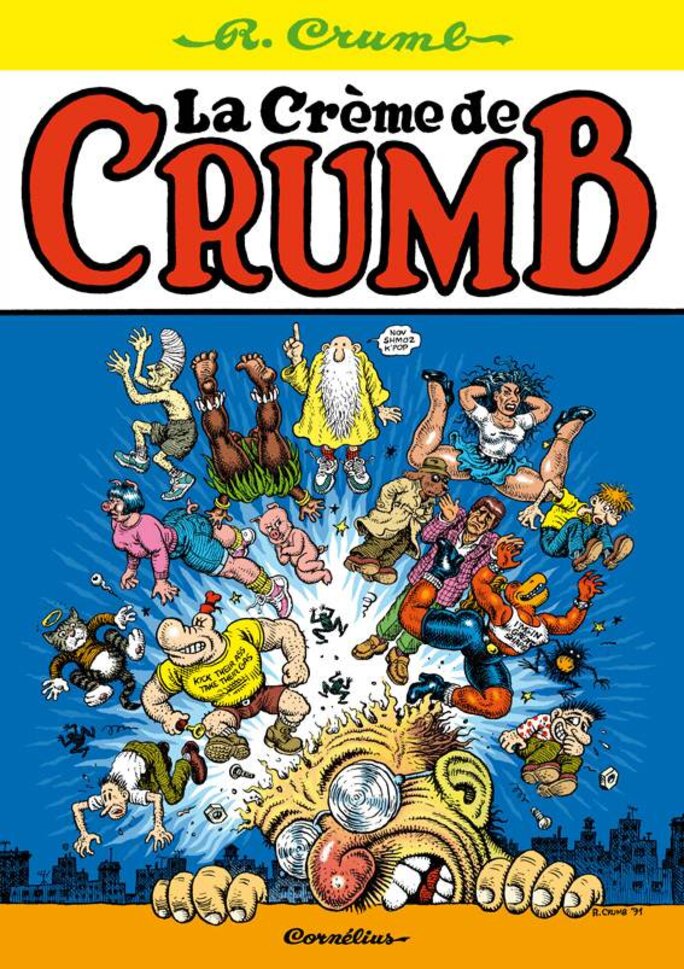

En 1992, la toute jeune maison d’édition Cornélius commence à publier une intégrale thématique en français, remixée à partir de l'intégrale chronologique en 18 volumes, The Complete Crumb Comics. Ce même éditeur vient de publier La Crème de Crumb (dont sont tirés la plupart des dessins ci-dessus) autour d'une interview fleuve réalisée en 1988 par Gary Groth pour The Comics Journal (dont sont tirés la plupart des informations et citations ci-dessus). Ce devait être le catalogue de l'exposition « Crumb, de l'underground à la Genèse » présentée jusqu'au 19 août au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, puis les deux projets ont divergé. Crumb a prêté des inédits, des photos personnelles, ses carnets à dessin. Le livre qui devait compter 200 pages et paraître en mars finit à plus de 300 pages et est sorti mi-mai.

Il est imprimé au format original des comics (17x24), mais en a dix fois l'épaisseur. Dans l'interview, Crumb dit sa réticence à publier de gros livres (du moins jusqu'à ce qu'il entreprenne la – laborieuse – adaptation de la Genèse sur 220 planches, parue en 2009) :

« J’aime faire des petits comic books de 32 pages.

– Ben, tu peux considérer ça comme trois ou quatre comics de 32 pages.

– Beurk! Je n’arrive pas à concevoir une chose pareille. »

Agrandissement : Illustration 14

La Crème de Crumb, éditions Cornélius, collection Pierre, 17x24, 304 pages, 25 euros.

Crumb, de l'underground à la Genèse, jusqu'au 19 août au MAM, 11 avenue du Président-Wilson, Paris-XVIe (fermé les lundis et jours fériés)

A venir: Robert Crumb de Jean-Paul Gabilliet. Presses Universitaires de Bordeaux.

Lire aussi: