La fenêtre demeure ouverte, le soir, lorsqu’il fait nuit. Des insectes entrent par la fenêtre, attirés par la lumière. Ou ils entrent par hasard, au hasard de leur déplacement nocturne. Au plafond il y a un insecte vert, d’un vert sombre, aux ailes transparentes. Il est posé au plafond. Ce qui est pour moi le plafond est pour lui le sol. Dans un autre coin du plafond il y a un autre insecte, plus gros, noir. Comme une sorte de mite, mais plus gros et noir. Il est posé là, il ne bouge pas. Je ne sais pas si les insectes parlent, s’ils se disent quelque chose les uns aux autres. Ou s’ils me parlent. Disent ou essaient de me dire quelque chose. J’entends leur silence. Je ne connais pas leur nom.

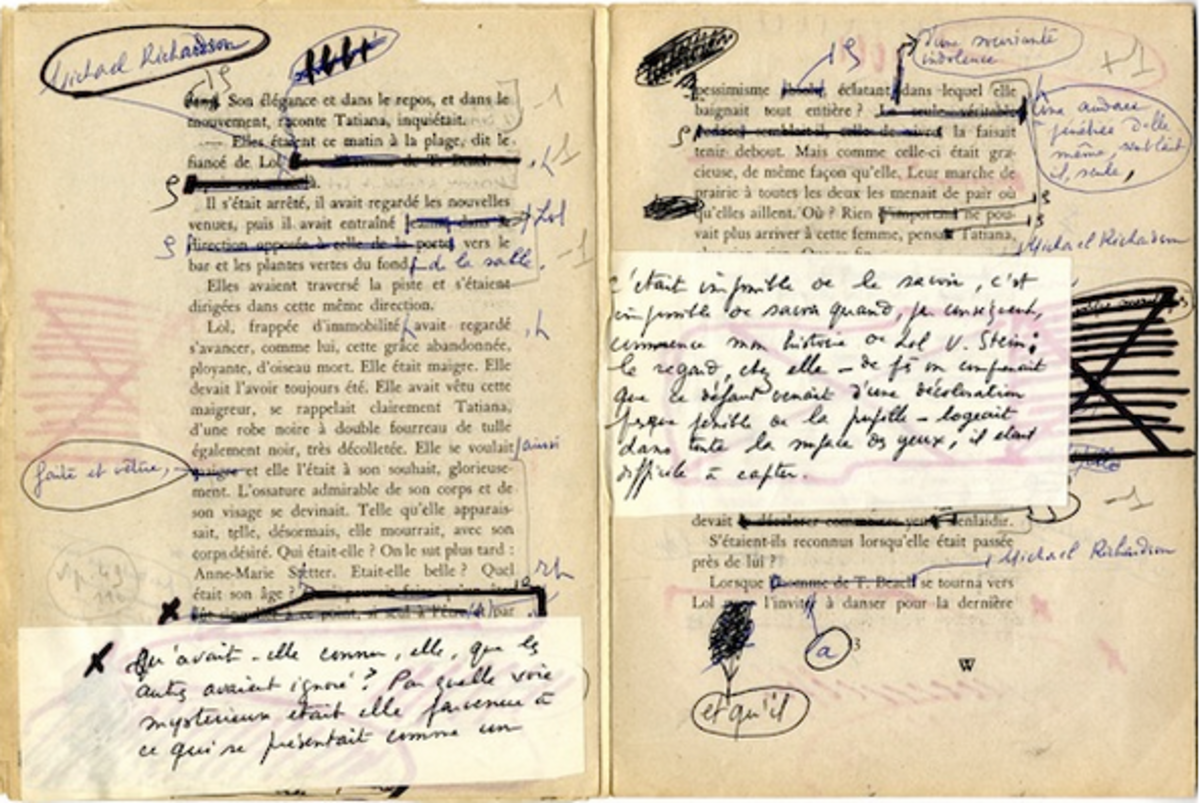

Je n’ai pas d’idées précises. Je ne sais pas penser un livre à l’avance. Pas d’idée de plan, de début, de fin, de progression. J’ai écrit des fragments qu’ensuite j’assemble ou laisse, que j’oublie. Parfois les fragments sont d’époques différentes, de temps différents. Je pense à une chose et à une autre. J’assemble les fragments et en les assemblant je les écris différemment, je barre, j’ajoute. Je recompose les fragments et l’ensemble se compose au fur et à mesure, sans moi, presque sans moi, dans la durée de l’écriture qui est une autre durée.

C’est une question de frontières, de limites. Et de passages de ces limites, de leurs mouvements et éloignements. Des échos d’un territoire dans un autre, d’une limite dans une autre, qui est une autre limite, une autre ligne sans contours précis. C’est une question de peuplement. Quel peuple ici ? Qui parle ici ? Et qui parlerait aussi là, là-bas, mais autrement ? Ou qui se tait ?

A chaque fois que j’ai écrit avec une idée, avec des idées, les évidences étaient là, banales. Les intentions souvent maladroites, lourdes, faciles. Je pourrais dire qu’écrire efface l’écriture, écrire puis effacer, enlever, soustraire, jusqu’à une absence, un vide, qui est l’écriture. Je pourrais dire qu’écrire est construire un désert, comme construire un désert. Mais c’est encore trop littéraire, pris dans des mots faciles qui ont déjà été dits. Construire un désert mais plus que ça. Il faudrait dire tout autrement, et ailleurs. Le désert d’un désert, son absence désertique. Le désert. Et le vent.

Peut-être qu’il y a écriture lorsqu’il y a cette absence, ce vide d’un désert plutôt que sa présence évidente. Lorsqu’il y a du vent, des nuages. Le ciel de la nuit au-dessus d’un désert, seul, suspendu dans l’espace. Lorsqu’il y a des insectes immobiles et silencieux. Un espace de vent.

Je peux dire ce que j’ai écrit mais après coup, en le lisant. Ou parce que d’autres me le disent. Le livre écrit et le livre lu ne sont pas tout à fait les mêmes. Le temps et l’espace de l’écriture, le temps et l’espace de la lecture ne sont pas identiques, même si l’un peut communiquer avec l’autre. Deux livres différents dont l’un dit le silence de l’autre. Dont l’un dit l’absence de l’autre, son éloignement.

Je ne peux pas dire clairement ce que j’ai écrit. Je peux l’écrire à nouveau, autrement, écrire autre chose avec ce qui est écrit. Je peux en suivre le tracé sur la page. Parcourir la page, ses lignes, ses bords. Comme un paysage que je regarderais et qui change. La lumière change, et les ombres. Ici une forêt, et à la place de la forêt, un lac. Un chemin puis un autre. Des lignes. Des failles. C’est ce que j’appelle lire, ou se perdre, c’est pareil.

J’écris des fragments qui ne s’assemblent pas mais coexistent, se répondent ou non, se croisent, se divisent, se séparent. Il est important qu’un livre contienne plusieurs livres, plusieurs dimensions juxtaposées qui ne se correspondent pas nécessairement, qui peuvent flotter l’une au-dessus de l’autre, dériver l’une à côté de l’autre, selon des distances variables. Que le livre s’efface en même temps qu’il s’écrit, qu’il y ait des distances dans un livre, des creux, des écarts, des changements de direction, des sauts d’une dimension à l’autre, sans rapport ou selon des rapports lointains, me paraît important. Comme il est important pour la Terre qu’il y ait des fractures soudaines de l’écorce terrestre, que les nuages se forment et se déforment, que les océans bougent sans cesse, que des masses d’oiseaux traversent l’atmosphère et disparaissent aussi rapidement.

Il pleut et j’écris comme il pleut.

Ce sont des impressions obscures. Des intuitions plutôt que des idées claires. Ce n’est pas de l’écriture automatique ou de l’inspiration. Il y a toujours beaucoup de travail, une mise en suspens des choses et des mots. Un travail d’écriture et de soustraction, d’effacement. Ecrire c’est très matériel, matérialiste : des insectes, des ratures, des peuples, des rythmes comme des battements du souffle, des mots noirs sur une page toujours blanche, de plus en plus blanche. Et du vent, du sable. Tout cela qui n’existe pas en même temps qu’il existe. Une matérialité de l’absence.

Il ne s’agit pas de donner une forme à ce désordre, mais de trouver une forme pour que, d’une façon précise, ce désordre existe.

Ce n’est pas ça encore. C’est autre chose encore. Dialogue avec un monde silencieux. Dialogue sans paroles. Echos lointains d’un monde lointain. Qui d’être lointain est au plus proche. Mais je ne sais pas où. C’est parler avec des insectes muets dont je n’entends que le silence.

J’ai regardé ma mère mourir. La mort qui se propageait dans son corps et à laquelle elle essayait de résister. La mort qui avançait à travers ses membres et remontait lentement vers son cœur, vers la tête. Son souffle auquel elle se raccrochait, qu’elle essayait de conserver à la surface de cette marée lente, inexorable. J’ai regardé et je ne savais pas ce que je regardais, ce qu’était cet événement du monde, cette chose que je n’avais jamais vue. Qui n’était nulle part – la mort – mais pourtant là, devant mes yeux et que mes yeux ne voyaient pas. J’ai regardé cette vague lente, ralentie, immense dans ce corps qui ne lui résistait plus. J’ai écouté ce silence que je n’entendais pas.

Je voudrais mourir comme un animal, seul et caché. C’est une idée qui me fait peur, très peur. Les animaux meurent en silence et on ne les voit pas mourir. Ils ne disent rien. Ils regardent. Ils attendent. Ils meurent.

C’est aussi une idée joyeuse, celle d’une autre vie animale, une vie générale du monde – animale, nocturne, l’écriture.

Je voudrais vivre ainsi, également seul, n’existant nulle part, sans nom, sans mots, et ailleurs.

Je crois qu’écrire a à voir avec tout cela. Avec le désert, le vent. Le silence. Le souffle des mots. Le battement des mots. Avec la mort qui avance à travers le monde, celle du corps de ma mère, celle des peuples qui meurent. La mort des animaux, la mort des bêtes. Le silence de cette mort qui avance à travers le monde, nécessaire, totale. La mort et la souffrance des peuples, toujours et aujourd’hui encore, aussi immense que l’univers, même lorsqu’elle est rassemblée dans la mort et la souffrance d’un chien. C’est une idée qui fait peur, une idée plus grande que moi. C’est autre chose qu’une idée, le monde et la vie du monde. Que je ne sais pas nommer.

Les insectes sont là, toujours là. J’éteins la lumière avant de m’endormir et je les vois à la même place dont ils n’ont pas bougé. Ils me regardent pendant que je dors. Ils veillent sur mon sommeil.

Jean-Philippe Cazier

Extraits de Ce texte et autres textes, éditions Al Dante, 2015 : http://laviemanifeste.com/archives/10320