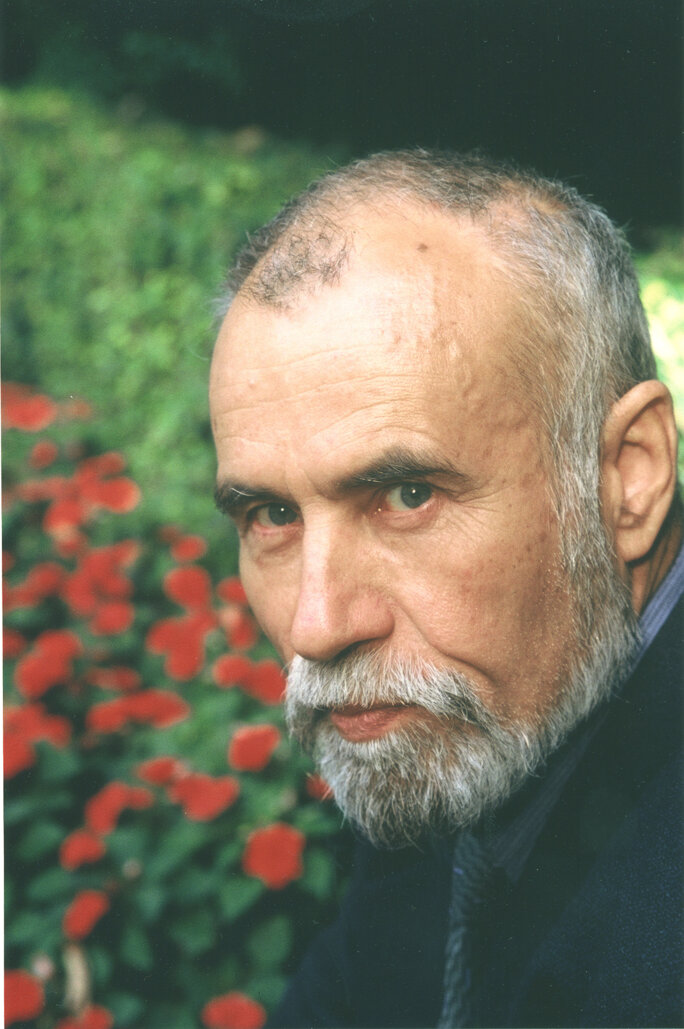

A l'occasion de la cérémonie de remise du Prix européen de littérature à Strasbourg, Vladimir Makanine a prononcé un discours exceptionnel dont nous publions l'intégralité dans une traduction de Christine Zeytounian-Beloüs.

Agrandissement : Illustration 1

Ce texte qui épouse la forme complexe d'une nouvelle enchâssée dans un discours fait de réflexions et de souvenirs personnels, est certainement une oeuvre en soi. Portant sur la délation, il entretient des rapports avec le prochain roman de Makanine : Deux soeurs et Kandinsky. Vient de paraître chez Gallimard, à l'occasion des Rencontres Européennes de Littérature, Assan, un roman qui évoque la guerre de la Russie en Tchétchénie, traduit par Christine Zeytounian à laquelle a été remise la Bourse de traduction du Prix Européen. On ne dira jamais suffisamment ce que la réception en France de l'oeuvre de Makanine doit à cette grande traductrice de la littérature russe.

En complément de ce discours voir ici l'entretien de Makanine avec Dominique Conil et Sophie Dufau.

PRIX EUROPÉEN DE LITTÉRATURE 2012

European Prize for Literature

Europäischer Literaturpreis

DISCOURS DE RÉCEPTION

prononcé à l’Hôtel de Ville de Strasbourg,

le samedi 16 mars 2013

dans le cadre de

TRADUIRE L’EUROPE- 8e Rencontres Européennes de Littérature

1.

Dénoncer les autres à qui de droit, ce n’est pas un si gros péché. Ça ne se remarque pas trop. On peut se moquer des mouchards. On peut annoncer à voix haute (à tout hasard) qu’il faut faire attention aux oreilles indiscrètes ou prévenir quelqu’un qui n’est pas au courant.

En russe, le mouchard s’appelle stoukatch, littéralement « le frappeur ».

On pourrait l’appeler délateur tout simplement... dénonciateur... indic... informateur...

Mais la langue russe est crue et précise. Le mouchard va frapper aux portes des bureaux où siègent les autorités. Il s’engouffre dans leurs entrailles familières, s’installe dans le fauteuil en face et frappe avec précision notre portrait, celui de nos activités et de nos rencontres. Le mouchard sait (pas toujours ! mais tout de même!) comment et de quel pas il a franchi la limite et s’est laissé contrôler par les organes du pouvoir. Il faut noter que le mouchard est conscient de sa vulnérabilité et de son âme coupable.

Mais de nos jours notre interlocuteur blasé est généralement peu enclin à nous écouter sur ce thème. Le mouchard est considéré comme un personnage obsolète. Dépassé depuis longtemps. Ça remonte à Mathusalem ! Et d’ailleurs que représentent-ils donc, ces mouchards ? Valent-ils vraiment la peine qu’on les évoque dans un discours sérieux ?

2.

En 1978, les éditions allemandes Bertelsmann ont publié mon roman Le premier souffle. Ma première traduction à l’étranger !... Immédiatement, comme il se doit, notre presse soviétique s’est empressée de m’attaquer. Mais à l’époque, c’était dans l’ordre des choses. On m’a critiqué modérément, simplement par esprit de conscience. Mais soudain la radio BBC, qualifiée alors de « voix ennemie », a annoncé que le jeune auteur Makanine avait été invité à la foire de Francfort, mais, bien que publié, on ne l’avait pas laissé sortir.

L’agence soviétique des droits d’auteurs VAAP qui prenait alors toutes les décisions en matière de droits avait annoncé sans ciller : Makanine est malade et c’est la seule raison de son absence. Cinq fonctionnaires de l’agence se sont rendus à la foire de Francfort à sa place, comme chacun le sait les fonctionnaires soviétiques ne tombent jamais malades.

Cette émission de la BBC a provoqué une certaine agitation dans le milieu littéraire de Moscou : qui était donc ce Makanine ?

Mais Gueorgui Markov, premier secrétaire de l’Union des écrivains, en homme expérimenté, a décidé d’arrondir les angles ou du moins de les maquiller. Il m’a convoqué, m’a interrogé et, en ma présence, a demandé à un fonctionnaire : qui donc est censé se rendre en Allemagne prochainement ? On lui a répondu : Trifonov... Et Markov a dit : « Eh bien, laissez aussi sortir celui-là par la même occasion. Et ils m’ont laissé sortir. Un vrai miracle ! Un voyage inoubliable ! Nous avons participé à de nombreuses rencontres, parcouru l’Allemagne de long en large. Henrich Böll était notamment présent, et plus tard j’ai aussi rencontré Günter Grass qui m’a offert un dessin intitulé Combat de coqs. Et bien sûr, Böll et Grass n’ont pas mâché leurs mots en exprimant leur opinion.

Nos fonctionnaires m’avaient prévenu à l’avance et avaient essayé de me faire peur : c’est une très mauvaise idée de les rencontrer, Böll a dit que L’union des écrivains était une organisation policière. Craignant encore un refus de dernière minute, j’avais demandé en retenant mon souffle : « Et Grass ? » Le fonctionnaire avait répondu : « Celui-là, c’est encore pire ».

Agrandissement : Illustration 2

Juste avant mon départ, près du métro, un homme m’a abordé, il s’est présenté et m’a annoncé : « Vladimir, c’est très bien que quelqu’un comme vous, encore jeune, voyage en RFA. Je suis un homme modeste, mais je suis de ceux qui protègent les intérêts de notre pays. Je vous le demande, durant votre tournée allemande, prenez des notes, même brèves. » J’ai répondu : « Je vais y réfléchir... ». Et lui : « Fixons-nous rendez-vous. N’écoutez pas les fonctionnaires. C’est très bien que vous fassiez connaissance avec Henrich Böll et Günter Grass ».

Il ne restait qu’un jour avant mon départ. J’avoue que je me sentais assez perdu face à une situation aussi inhabituelle. Si je refusais franchement, il me rayerait de la liste des partants. Et ce merveilleux voyage n’aurait jamais lieu.

Mais après tout, les temps avaient changé, on n’était tout de même plus en 1937...

Je lui ai répondu, d’un ton troublé mais comme en plaisantant : « D’accord, venez à l’heure du repas sous le kiosque près de la maison d’édition, on s’y retrouvera comme dans un roman d’amour. »

Je n’ai pas dormi de la nuit.

Il est peut-être venu, mais pas moi. Je me suis défilé. Et je suis parti en Allemagne. C’était visiblement un mouchard peu expérimenté, il n’a pas réussi à me harponner. Il a raté son coup. Et les choses en sont restées là. Une tentative de recrutement légère, peu insistante, totalement vaine en apparence.

Et une nuit d’inquiétude pour moi.

3.

Il y a vingt ans (environ) on s’est mis à analyser le phénomène des mouchards (mais ça n’a pas duré). Des gens voulaient les étudier. Ils assuraient que la délation était un parfait exemple de la manière dont se forme la personnalité sous nos latitudes, trop dépendante du pouvoir, de son emprise : question cruciale ! On a même assisté à de vagues tentatives de repentir collectif, il fallait voir avec quelle légèreté certains avouaient avoir écrit des dénonciations. Un vrai signe des temps. Une caractéristique des années 90.

Une prise de conscience. Les aveux publics ont quelque chose d’éthéré. Évidemment, ce n’étaient pas des célébrités qui battaient leur coulpe, mais des gens de notoriété moyenne. Assez notables cependant. Qui déclaraient avec même une certaine insistance :

– Oui, nous étions des mouchards. Mais que voulez-vous, c’était dans l’air du temps.

Cinq ou six quidams qui se plaignaient et s’attendrissaient sur eux-mêmes, étonnés d’avoir parlé !... Et qui n’ont pas tardé à se taire. Comme si la honte les avait enfin rattrapés.

Dans mon souvenir, le plus intéressant de ces repentis était l’artiste X. un peintre intelligent et talentueux. Il ne se contentait pas de peindre, il écrivait aussi activement sur l’art contemporain abstrait.

X., comme tous les autres, parlait de lui-même et de son activité de mouchard avec une certaine indulgence. Sans prendre totalement les choses au sérieux. En buvant un verre de vodka. Dans la bonne humeur du soir. Un souvenir qui remonte... dans une pièce surchauffée, l’air est lourd, mais pas moyen d’arrêter de parler.

Et bien sûr, X. ne se frappait pas la poitrine. Il ne pleurait pas à chaudes larmes. Il ricanait légèrement plutôt qu’il ne riait. Un tout petit rire. Il riait surtout de lui-même. Se souvenant de situations amusantes. Et nous trouvions tous la conversation assez plaisante : c’est agréable de se moquer gentiment d’une époque qui s’éloigne déjà (au pas de course).

4.

Selon le récit qu’il en faisait, l’artiste X. avait été harponné de manière solide et professionnelle.

C’était il y a longtemps. On parlait beaucoup à Moscou d’une exposition d’artistes non officiels, de la même mouvance que celle qu’on avait écrasée à coups de bulldozers. L’artiste X. a reçu un coup de fil et on lui a demandé d’écrire sur l’exposition. (Il était en quelque sorte en dette vis-à-vis de ces fonctionnaires. Deux ou trois fois, il avait tenu en public des propos d’un libéralisme excessif et ces gens l’avaient pardonné pour ainsi dire, ils ne l’avaient pas sanctionné mais s’étaient contentés de le gronder du doigt. Une modeste réprimande. Rien de plus.) X. les a rabroués : tu parles d’une dette ! et quoi encore !... mais ils ont insisté ardemment : « Aidez-nous donc à votre tour ! Dites toute la vérité... Non, pas la vérité libérale. La vérité telle qu’elle est. Honnêtement. Vous pouvez bien faire ça ?... Ou est-ce trop vous demander ? »

Le type du bureau le pressurait de toutes les manières (vous serez le premier à écrire les choses franchement ! Oui, ça demande du courage. Oui, toute la vérité !) Et l’artiste X. pour la première fois a essayé d’avoir une perspective plus large.

Chacun le sait. Avant qu’un artiste ne tombe sous la coupe de ces fameux organes, dans sa conscience se forme l’image d’un inspecteur bien précis avec lequel on peut parler honnêtement. Les gens du pouvoir ne sont tout de même pas tous des idiots ! Et aux yeux de l’artiste harponné, l’image de l’inspecteur commence à grandir et devient l’incarnation d’un gouvernement digne de ce nom. X. comprenait bien sûr qu’on lui avait mis le grappin dessus, qu’on voulait le piéger, mais avec déjà un certain fatalisme, ils téléphonaient déjà chez lui, ils risquaient de répandre des rumeurs sur son compte, ils étaient déjà en contact ! Même si personne ne le savait...Et puis tout ce qu’on lui demandait, c’était de rédiger un rapport expliquant (justifiant) cette exposition, un texte qu’il aurait honnêtement écrit et signé. Les mots se sont mis à couler de source. Dès que l’image d’un gentil inspecteur se forme dans la conscience, le reste arrive tout seul.

« Venez nous voir. Oui, au bureau... Comment ? Qu’est-ce qui vous gêne ? » le persuadait une voix âgée qui n’avait rien de brusque. Et finalement, X. y est allé. Pour la première fois. Avec un texte expliquant l’exposition.

5.

Son chapeau à la main, X. est entré dans ce fameux bureau. Et durant une demi-heure, non, plus ! il a expliqué quelle peinture était progressiste et quelle peinture ne faisait qu’imiter la vérité. Expliqué pourquoi il fallait encourager cette exposition et pourquoi il ne fallait pas l’interdire.

X. était fâché : on avait essayé de disperser les artistes de force et en guise de prétexte on avait imité un petit incendie, de prétendus « pompiers » avait arrosé les peintres abstraits, envoyant parfois comme par mégarde des jets d’eau directement sur les toiles exposées. Une cohue inimaginable. Dans le local enfumé et inondé on avait peine à respirer. Surtout dans la première salle, la plus scandaleuse, les peintres s’étaient conduits de manière héroïque et bien entendu X. lui-même était du nombre. Il avait condamné à haute voix les autorités obtuses et les policiers qui jouaient du gourdin, et ensuite il avait téléphoné à son petit vieux du KGB : il leur avait pourtant fait confiance ! Il avait essayé de leur apprendre à apprécier la peinture !

C’est armé de ces récriminations qu’il a débarqué dans ce bureau... Comment ? Pourquoi ? Pour rien... Par simple inertie ?

Dans la conscience de X. l’image du gentil inspecteur se dressait encore (ou plutôt siégeait derrière son bureau). Dans ces années-là, notre critique ne qualifiait pas encore de « malédiction historique » la confiance sous-jacente des Russes à l’égard du pouvoir.

Et l’étrange illusion continuait, d’un homme imaginant que quelque part, dans ses strates profondes où reposait un reste d’honnêteté enfouie, le pouvoir le comprendrait forcément.

– Tu sais, poursuivait l’artiste X., cet inspecteur était vraiment petit, âgé, avec des épaulettes défraîchies (luisant insidieusement d’un éclat d’argent mat), presque un vieillard. Assis sur sa chaise, il hochait la tête. Ça me donnait même envie de tout lui raconter. Alors j’ai parlé... Et figure-toi que j’ai commencé à me sentir en partie coupable. Pour les erreurs de l’exposition. Mais oui, j’éprouvais un certain sentiment de culpabilité... En fumant dans son bureau. Dès la première visite... Déjà coupable dès la première visite... Une méthode bien russe qu’ils ont appliquée à des centaines, à des milliers de gens ! Des milliers qui se sont fait prendre et se feront prendre encore... Le gentil inspecteur, c’est notre absolu.

6.

Pour ne pas trop charger le sujet, souvenons-nous qu’à la même époque (de doux repentir) quand les informateurs se confessaient en chœur, un autre processus a mûri dans notre société : les armes sont descendues des montagnes. Des hommes en armes revenus de la guerre.

En plein cœur des années 90.

Jadis, cinq ou dix personnes se seraient hâtées de rapporter aux autorités qu’un tel s’était acheté une bonne kalachnikov AK-47 d’occasion. On faisait désormais commerce des armes rapportées de Tchétchénie, elles déboulaient lentement des montagnes du Caucase à Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour se répandre dans les villes plus modestes.

Les mouchards, craignant peut-être qu’on ne leur coupe la langue, se réfugiaient peu à peu dans l’ombre. Ils étaient des dizaines alors que les anciens de Tchétchénie étaient des milliers. Les deux vagues se côtoyaient sans confrontation. Une époque compliquée.

Certains gars sont revenus de Tchétchénie avec leurs propres armes. Ils voulaient trouver un travail généreusement payé et leur talent le plus généreux, c’était de savoir tirer. Ils se faisaient engager comme gardes. Ils étaient difficiles à soudoyer. Pour certains, un travail de garde, ça ressemblait à une corne d’abondance : une voiture Lexus, des restaurants, des jolies filles, beaucoup de temps libre ! Ceux qui n’avaient pas passé la guerre à se tourner les pouces étaient capables de devenir des gardes professionnels de haut niveau, avec un salaire à la clé. Des hommes qui s’étaient combattus dans les sentiers de montagne se sont retrouvés collègues. Des anciens des deux camps. Devenus adultes. Qui se saluent avec le sourire.

C’est ce nivellement progressif de la guerre progressant vers une paix complexe que j’ai évoqué dans mon roman Assan.

7.

L’artiste X. à l’occasion de cette exposition avait accompli de gros efforts pour expliquer aux autorités la peinture abstraite mais progressiste. Il était retourné au bureau du KGB.

– J’y suis retourné, m’a-t-il raconté, en poursuivant son récit.

Il a dit ça en riant, avec une dose d’amertume.

– Mais pourquoi ? me suis-je exclamé, oubliant le nœud de l’affaire.

– Ça s’est trouvé comme ça... Il y avait des choses que je n’avais pas fini de leur expliquer.

Il était incapable de clarifier davantage la raison de son retour... Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui ne s’expliquent pas.

Nous étions assis dans un café modeste. X. a rapproché sa tasse.

– Je leur ai rendu visite.

Et après un silence, il a souri de travers :

– Et alors ? Ton ancien camarade d’études, l’artiste X. a couru une nouvelle fois s’expliquer devant les inspecteurs... Quelle horreur ! il est revenu en douce au KGB... Pour expliquer cette peinture jugée scandaleuse. Pourquoi ? Parce que certaines phrases de mon rapport ne me plaisaient pas... Les mots manquaient de précision... Je te le jure... ha, ha, ha... j’ai corrigé les phrases douteuses. Je cherchais les mots. J’en étais rouge d’émotion ! Les affres de la création délatrice. Je voulais mieux détailler les choses. Non, pas pour moi ! Pour le bien général ! Je me sentais dans la peau d’un humaniste, aussi ridicule que cela paraisse aujourd’hui. Je voulais rétablir la paix... Un vrai philanthrope.

Et il a ajouté, toujours en ricanant :

– Je voulais que les types du KGB... ce sont aussi des forçats à leur manière... ils sont humains eux aussi... enfermés dans la sombre tanière de leur bureau, je voulais qu’ils ne restent pas sourds, qu’ils évoluent au lieu de dégénérer. Qu’ils prêtent l’oreille à la vraie vie qui déferle sur nous.

J’ai gardé le silence.

– Sais-tu ce que ça implique, revenir au KGB pour la deuxième fois ? Même sous couvert de philanthropie ? m’a demandé X. avec le sourire en déplaçant encore sa tasse de café. Eh bien écoute. J’étais assis là en train de corriger ma dénonciation humaniste... rectifiant les phrases qui sonnaient trop plat. Griffonnant avec mon stylo. Je marmonnais même en testant les mots à l’oreille... Et en face de moi, derrière le bureau, il y avait ce petit homme. Un petit homme un peu asthmatique aux cheveux gris. Avec des épaulettes discrètes. Il était chargé du secteur de l’art dans ce bureau du KGB. Un comité de quartier si je me souviens bien. Je ne le reconnaîtrais pas si je le rencontrais aujourd’hui... Comme tous les petits fonctionnaires du KGB, il était réservé... gris et petit... comme une mite. Les minutes s’écoulaient et le petit homme gris me regardait corriger mes jolies phrases. D’un air compatissant ! Oui, il me manifestait sa sympathie! Il répétait comme un refrain ponctuant mes corrections stylistiques : bien... bien... bien. Une fois, il a même soupiré : ah, la pauvreté, la pauvreté... A ses yeux, j’étais un indicateur débutant. Venu à l’essai proposer mes services. Tu entends ?... C’est drôle, pas vrai ?

Malgré tout, ses paroles pesaient plus qu’un simple bavardage avec un ancien camarade d’études rencontré par hasard dans un café près du métro.

– Ah, ai-je dit, oublie ça... Il faut reprendre le dessus.

– Oublier ? Je ne peux pas me défaire de l’image de ce vieux type du KGB.

– Oublie.

Il s’est exclamé :

– C’est ce que j’ai fait... C’est ce que j’ai fait. J’ai oublié. Mais eux ne m’ont pas oublié... Et j’ai reçu une petite somme d’argent par la poste après ma visite. Un mandat d’origine floue... sans adresse d’émission, mais j’ai su d’où ça venait. C’était le prix du rapport.

– Mais pourquoi l’as-tu encaissé ?

– Je ne l’ai pas encaissé. Penses-tu ! Jamais de la vie. Mais ma femme, bien qu’on soit divorcés, habitait encore officiellement à la même adresse que moi. Elle est allée à la poste et a pris l’argent en utilisant une vieille procuration. Bien sûr, elle n’avait pas la moindre idée de l’origine de cet argent. Mais l’argent est toujours bon à prendre, d’où qu’il vienne. Surtout quand on en manque à la maison ! Ça aurait pu être des honoraires pour n’importe quoi, un article sur l’exposition dans un journal, à la radio, à la télé !

– On ne peut pas lui en vouloir. Elle l’a encaissé sans réfléchir et ne s’en est souvenue que beaucoup plus tard... Qu’aurais-je pu faire ? Leur renvoyer la somme ? Mais de quelle manière ?... L’adresse était indéchiffrable, la poste ne pouvait pas l’accepter. Le rapporter en mains propres ? Mais où, à qui ? Revenir dans ce même bureau ? C’est drôle, pas vrai ?

– Pas vraiment.

– Eh bien moi j’en ai ri.

– Il n’y avait pas de quoi rire.

– Mais si ! A l’époque... dans l’excitation de cette exposition... j’en ai ri. Et même aux éclats. Ils avaient voulu me marquer avec cet argent ! M’estampiller ! Moi ! L’artiste X. ! Notre KGB avait vraiment recours à des méthodes dépassées. Ils s’amusaient à envoyer de l’argent ! De l’argent, pensez donc !

Il a vidé d’un trait son café refroidi avant de poursuivre hâtivement, avec une sorte de fausse joie :

– Ah, la pauvreté ! la pauvreté ! comme disait ce capitaine du KGB tout gris. Un modeste gradé. Tout vieux mais encore capitaine... J’ai ai ri à l’époque. J’en ai ri... C’est sans doute lui qui m’a envoyé cet argent. Une somme dérisoire, mais d’autant plus explicable de sa part : une marque de sympathie de ce petit fonctionnaire soigneusement rasé... pour aider le pauvre intellectuel démuni.

8.

Et si je voulais écrire aujourd’hui sur le pouvoir, j’évoquerais avec plaisir non pas Poutine et Medvedev, mais Gorbatchev, la manière dont il a cédé ce même pouvoir, le lâchant des mains progressivement et généreusement (d’un air un peu grognon). Cette générosité progressive dénotait un comportement reconnaissable : Gorby sentait sans le moindre doute que quelque part (à proximité) un petit homme gris était assis sur une chaise, la poussière des bureaux couvrant déjà ses épaulettes discrètes... pas un historien ni un penseur... non, rien de tel ! Un homme âgé surveillant les choses avec honnêteté, qui saurait comprendre avec bienveillance tout ce qui nous arrive et le décrire. A qui on peut tout raconter. Même quand on se trouve au sommet...

Et comment ne pas reconnaître « le bon, le gentil inspecteur », ce vieux type gris aux épaulettes décolorées par le temps.

Traduit du russe

par Christine Zeytounian-Beloüs

© ACEL