Dans une ville comme Los Angeles, l’espace structure les rapports sociaux et ethniques. Au sein des mouvements pour la justice environnementale, de nombreuses initiatives se sont d’ailleurs développées pour engager des processus de démocratisation en faveur des minorités (agriculture urbaine, meilleur accès aux transports, problèmes sanitaires…).

Proches des luttes pour la justice climatique, les mouvements pour la justice environnementale s’en distinguent par leur ancrage local mais ces formes de mobilisations citoyennes démontrent, de manière relativement récente, que l’environnement comme le climat ne sont pas exclus des rapports de domination.

Le mouvement pour la justice environnementale, né aux Etats-Unis au cours des années 80, rassemble des luttes de communautés inspirées du mouvement des droits civiques. A l’automne 1982, des habitants du comté de Warren en Caroline du Nord se sont mobilisés pendant six semaines contre l’installation d’une décharge de déchets toxiques à proximité de leur quartier. Un épisode qui, selon le sociologue Razmig Keucheyan (La nature est un champ de bataille, 2014), est « l’acte de naissance du mouvement pour la justice environnementale ». Comme le montre en 1987 le rapport de la « United Church of Christ » intitulé « toxic wastes and race in the US » (déchets toxiques et race aux Etats-Unis), les populations défavorisées vivent plus souvent à proximité de décharges toxiques que de grands parcs ou d’étendues de nature sauvage. Cette sur-exposition aux risques environnementaux exacerbe le sentiment d’injustice, lequel, associé à un déficit de reconnaissance sociale déclenche des formes particulières de mobilisations.

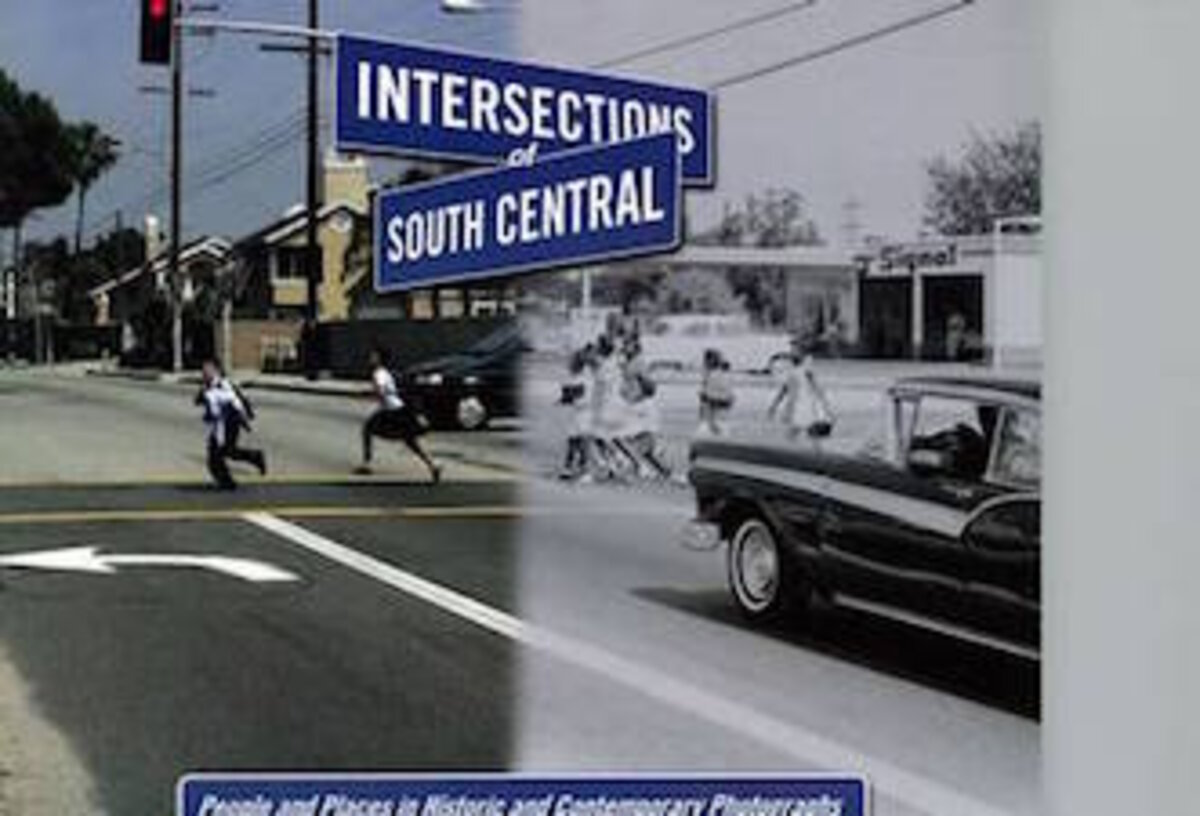

Revenons en quelques mots sur l’histoire d’un terrain vague situé au cœur du quartier de South Central et qui est, en 1992, le théâtre d’émeutes urbaines particulièrement violentes et meurtrières. La détérioration des relations entre les populations - majorités noires et latinos- et les forces de police, a été identifiée comme l’une des causes principales de ces émeutes, mais d’autres éléments doivent être pris en compte. En avril 1992 quatre officiers de police sont jugés pour avoir tabassé un jeune homme noir au cours d’une interpellation. La vidéo du passage à tabac, rapidement diffusée permet de mener à terme la procédure judiciaire mais le dernier jour du procès les quatre accusés sont acquittés : cette décision marque le début des affrontements qui feront plus de 50 victimes et des dégâts considérables.

Peu de temps après les émeutes, un groupe d’étudiants et de chercheurs en Architecture et aménagement urbain de « UCLA » (Université de Californie) entame une enquête sur l’état d’un « food gap » (inégalités alimentaires). En 1993 parait le rapport Seeds of Change sur l’état de ces inégalités dans le quartier de South Central et de ces alentours. Les émeutes ont en effet placé les problèmes de sécurité et de souveraineté alimentaire des zones défavorisées au centre des questions d’inégalités urbaines. Pour les auteurs du rapport, les politiques de la ville ont échoué à venir en aide aux communautés qui peuplent le quartier ainsi qu’à mettre en place des réseaux de distribution alimentaire et de transports en commun plus démocratiques.

Après les soulèvements urbains d’avril 1992, la ville charge des banques alimentaires de quartier d’organiser un jardin communautaire partagé pour calmer les habitants de South Central. Une ferme urbaine est créée, qui reste en place jusqu’en 2006. A cette date elle disparaît ainsi que les jardins partagés. Les parcelles exploitées par plus de 350 familles d’origine sud-américaine permettaient de nourrir approximativement 2000 personnes dans cette partie de la ville alors identifiée comme un désert alimentaire.

Périodiquement, au gré des rachats et reventes du terrain de la ville à des promoteurs, le statut de la ferme communautaire a en effet été remis en question. Après avoir racheté le terrain pour un peu plus de 5 millions de dollars, le promoteur Ralph Horowitz entame des poursuites judiciaires contre la ville de Los Angeles. Selon lui, les contrats de propriété ne destinent pas la zone à accueillir les familles et le South Central Community Garden. En juin 2006, les fermiers qui protestent contre le démantèlement de la ferme sont évacués de force par les autorités. Une quarantaine d’entre eux ainsi que d’autres manifestants sont placés en garde à vue et la totalité de la ferme urbaine est rasée.

Aujourd’hui, la ville de Los Angeles développe un projet au 4051 South Alameda Street, au cœur du quartier de South Central. Ce projet a pour but de transformer les 5 hectares qui accueillaient la South Central Farm en parking et les habitants du quartier sont bien conscients que ces projets de « grand bétonnage » représentent des risques pour leur vie quotidienne et l’équilibre environnemental et social. South Central n’en pas fini avec les inégalités.

Sur une page du site de la ville qui présente la campagne « million trees L.A. » en 2006, on observe notamment que les arbres et les espaces verts représentaient 21% de l’espace urbain, contre une moyenne nationale de 27%. La carte des quartiers permet aussi de constater que cette proportion tombe à 7% dans la zone de South Central.

La route, l’autoroute, l’usage de la voiture est tellement prioritaire à L.A. que le critique d’architecture Reyner Banham parlait dès les années 1970 d’autopia pour qualifier l’atmosphère qui règne à Los Angeles. Le réseau autoroutier n’est autre que la colonne vertébrale de l’agglomération. Cela suffit, aux yeux de certains, à justifier l’implantation d’un parking en plein South Central.

Comme le dit l’écrivain John Banville :…“J’ai toujours aimé l’idée du dehors. Je veux dire, j’aimais l’idée qu’il y en ait un : les arbres, l’herbe, des oiseaux dans les buissons, tout ça. Parfois j’aimais même y jeter un œil, depuis l’autoroute, hein, à travers la vitre de la voiture… ». (The Black Eyed Blonde: A Philip Marlowe Novel. 2014).

Le cas « South Central » (officiellement rebaptisé South LA en 2003 pour tenter d’effacer un passé douloureux) fait aujourd’hui l’objet d’études théoriques qui montrent que le problème des inégalités environnementales dans l’espace urbain est un facteur déterminant dans l’émergence des mobilisations citoyennes. Le manque de parcs et d’espaces verts dans certains quartiers devient même plus décisif que la mauvaise qualité des relations avec la LAPD (Los Angeles Police Department). Un ouvrage consacré aux enjeux de sécurité alimentaire Closing the food gap, décrit notamment la ville de LA comme un espace socialement très fortement polarisé et hiérarchisé.

En France, dès les années 60, Henri Lefebvre articulait urbanisation, inégalités sociales et « droit à la ville »… Aujourd’hui, l’analyse des questions urbaines et sociales ne peut plus faire l’économie d’une réflexion en termes écologiques et environnementaux. A Los Angeles et ailleurs, les mobilisations citoyennes et les mouvements sociaux pour la justice environnementale se multiplient. Croisant les questions environnementales, ethniques, sociales et politiques, ils reformulent la critique des processus inégalitaires et la demande de justice sociale en rappelant l’inégale distribution des nuisances environnementales et le droit de chacune-e d’entre nous à un environnement sain.