Agrandissement : Illustration 1

Cours sur Rousseau (Temps des Cerises), Marx et l'invention historique (Syllepse), Vatican II, 50 ans après (La Pensée), Gilles Deleuze (Europe), Europe, Démocratie en crise (Transform!), Michel Vauvel et l'engagement révolutionnaire... découvrez les critiques de la Revue du Projet pour la rentrée 2013.

La rubrique Critiques évolue... Aux côtés des critiques d'ouvrages récents, vous y trouverez désormais une présentation régulière des revues communistes ou travaillant à l'élaboration d'une pensée progressiste. L'objectif : faire de notre rubrique un carrefour de la pensée communiste et critique, offrant à nos lecteurs une vision d'ensemble des analyses qui circulent et les moyens de nourrir leur propre réflexion. Et parce que quelques lignes ne suffisent pas à rendre compte de la complexité d'une pensée ou de la richesse d'un débat, un texte long sera consacré chaque mois à un penseur ou à une notion clé. Ce mois-ci, nos lecteurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir la pensée révolutionnaire de Michel Vovelle, avant de faire le point le mois prochain sur ce que le mot « néolibéralisme » veut dire.

Marine Roussillon

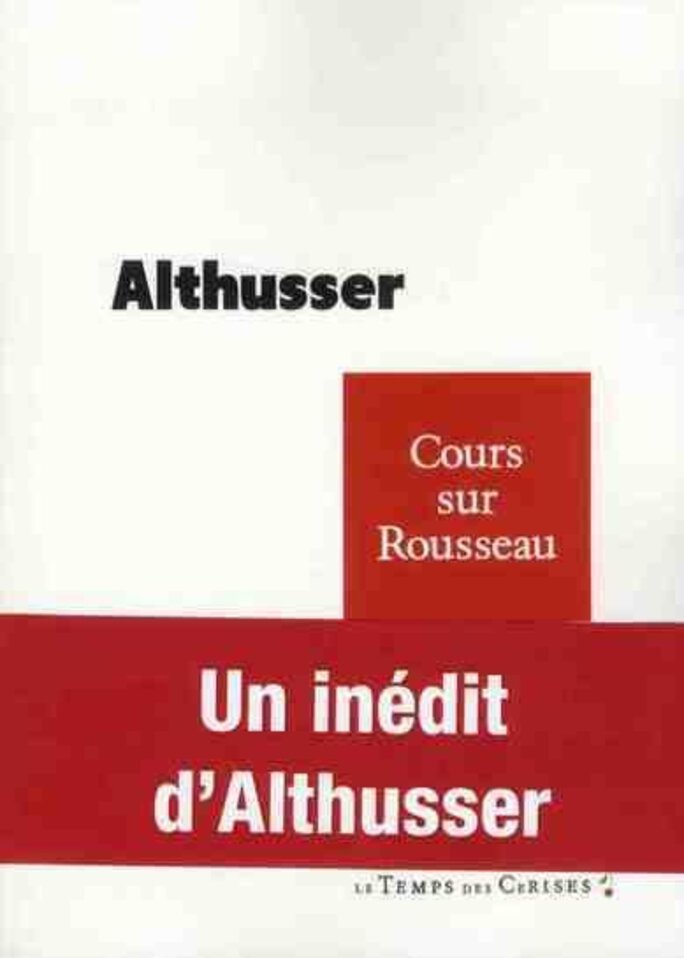

Cours sur Rousseau [1972] Louis Althusser

Le Temps des Cerises

Alors que nous célébrons le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, paraît un inédit d’Althusser : trois cours sur Rousseau dispensés en 1972 à l’École normale supérieure étudiant le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.

Rousseau est le seul philosophe à avoir pensé à la fois dans l’origine et l’origine elle-même. Althusser dispense une compréhension du fondement de la philosophie rousseauiste : ce « mystère » de l’état de nature. L’erreur des philosophes du droit naturel soulignée par Rousseau est d’avoir pensé dans l’origine sans définir ce qu’elle était. Cela les a conduits à placer dans l’état de nature les raisonnements produits par la société, et à dessiner ainsi un cercle improductif. C’est alors que le concept fondamental de Rousseau est mis en lumière par Althusser : l’état de pure nature. Althusser nous donne l’occasion de percevoir chez Rousseau des réflexions qui sont encore les nôtres, par exemple sur le rapport de l’Homme à la nature. Rousseau ne catégorise pas l’homme comme bon ou mauvais, il définit l’homme dans son rapport à la nature : dans son rapport aux conditions matérielles objectives d’existence. Rousseau parle d’accidents qui transforment le processus de l’histoire en une nécessité. Ces changements de l’homme n’interviennent pas par une volonté humaine mais bien par des interventions extérieures. Cela fait de l’homme un être dont « la vie détermine la conscience ».

Les philosophes du droit naturel n’ont pu penser véritablement l’origine car ils étaient pris dans un cercle aliéné : incapables d’en sortir. Le philosophe du contrat social est sorti de ce cercle aliéné pour penser en dehors de toute influence de la société. Il a été jusqu’au bout de l’expérience philosophique. On doit retrouver une nature perdue. La nature est « défigurée », « dénaturée », selon les termes de Rousseau. Althusser traduit ainsi : « la nature est aliénée, elle n’existe plus que dans l’autre que soi ». Il faut donc « sortir du cercle par l’intérieur », « rentrer en soi » pour comprendre la réflexion qui a été à la fois celle de Rousseau et celle d’Althusser.

Shirley Wirden

Marx et l’invention historique, Isabelle Garo

Syllepse

Isabelle Garo nous a habitué a des publications qui, dans la lignée des plus précieux commentateurs contemporains de la lettre de Marx que sont (notamment) Lucien Sève, André Tosel... s'attaquent patiemment aux lieux communs et aux méprises qui entourent encore la pensée du philosophe allemand pour en extraire, chemin faisant, toute la complexité. Réfutant la version strictement déterministe où schématique dans laquelle maints esprits tentèrent de dissoudre en vain le marxisme, Isabelle Garo consacre plusieurs chapitres à démontrer et détailler l'inventivité propre et la création historique que renferme et propose le marxisme.

Pour ce faire elle emprunte plusieurs voies et procédés argumentatifs. Elle dissèque les enjeux et les confrontations idéologiques (impliquant Marx, Engels, Lénine, Proudhon, Lassalle...) liées à la Critique du programme de Gotha et la polémique portant sur le caractère révolutionnaire ou bourgeois des propositions qu'on y trouve.

Elle se penche sur les contre-sens et les positions parfois sauvages de Cornelius Castoriadis (curieusement indiscutées, entendons par là non étudiées ou soustraites à la critique) touchant au marxisme. Elle étudie l'expérience de la Commune de Paris comme période d’invention démocratique. Elle développe les conditions d'une discussion renouvelée tant sur la Critique de l'économie politique que sur le fétichisme de la marchandise. Elle évoque aussi longuement la centralité de la relation individu-classe-parti. Enfin elle défend un exposé dans lequel la conjugaison des luttes collectives et d'une libération individuelle est réintroduite au cœur du projet émancipateur « total » - même si jamais achevé - de Marx...

Autant de moyens de fuir le terrain miné d'un projet communisme pré-mâché et ordonnateur ou devant être réalisé suivant la rigidité de prescriptions jamais énoncées en tant que telles par l'auteur.

Ainsi pouvons-nous lire que « ce qui importe à Marx n’est donc pas la détermination de phases par avance déterminées, voire prescrites, mais un processus de transition, associant en permanence mobilisation politique, fonctionnement démocratique, transformation économique et sociale et redistribution égalitaire. Ce processus présente néanmoins deux phases : d’un côté, il est cette mobilisation politique qui définit à mesure ses buts et échappe à tout séquençage préalable. De l’autre il vise un fonctionnement alternatif, dont il reste à définir les conditions de cohérence et de viabilité (...) si l’on nomme socialisme ce processus d’invention historique, de nature à la fois épistémologique et politique, le terme n’y perd nullement sa pertinence, précisément dans la mesure où il se trouve arraché à sa définition en tant qu’étape figée ».

De manière souterraine, l’Invention historique esquisse les contours et les espaces d'intervention d'une philosophie de l'action et de la liberté chez Marx, concept quasiment absent de son oeuvre (même si on retient que pour l’auteur « la liberté s’arrête là où commence le travail déterminé par la nécessité ») et qui pourtant, nous le voyons bien ici, imprègne l'ombre de ses constructions théoriques.

On retrouve là une certaine proximité avec les thèses formulées par Michel Vadée dans le trop méconnu mais brillant Marx, penseur du possible et pour qui le marxisme est cette cohabitation, apprivoisée dialectiquement, d’une possibilité historique et d’une nécessité historique. Lequel dit de la liberté (page 449 du même ouvrage) chez Marx qu’il « s’agit d’une liberté concrète, d’une liberté réalisée dans l’action, par l’intervention pratique des hommes dans l’histoire. Cette liberté est une fin consciente et conquise, non un attribut, une propriété ou une « chose », qui seraient déjà là chez l’homme au point de départ. C’est une liberté à conquérir, plutôt qu’à reconnaître ou à retrouver. C’est un résultat, non un présupposé. Seule une action historique peut la réaliser à travers des luttes dirigées contre les diverses sortes d’aliénations qui s’enracinent dans l’exploitation du travail et l’existence des classes ».

Pour Isabelle Garo, le marxisme ne saurait être réduit - et ne peut l’être objectivement - au règne plat et intransigeant de déterminations multiples. Comprenons que l’Invention historique, assis sur la perspective d’une liberté tangible mais conditionnelle (cette liberté n'est pas donnée mais doit se réaliser et s'enraciner dans l'agir historique et sa créativité dont il est capable) s’attache à montrer que l’histoire peut être rendue aux hommes résolus à la «faire» ou la produire diversement. Par delà les affres de l'imprévisibilité historique et la réussite incertaine des luttes émancipatrices engagées.

Reste que cet ouvrage, validant et rappelant la définition marxienne selon laquelle « le libre-développement de chacun » est effectivement « la condition de libre développement de tous » réunit les modalités pour que l’histoire, sur le mode de la subjectivité comme du devenir collectif, puisse espérée être choisie au lieu d’être exclusivement subie.

Plus encore, l'auteure contribue à réanimer le vieux mais inépuisable spectre de Marx, en montrant comment il est urgent et possible de ne plus faire correspondre le communisme avec un animal gisant ou cette rêverie utopique qui n'est que la coquille vide d'un monde fantasmé. Elle participe ainsi au mouvement et au renouvellement d'un marxisme vivant engagés depuis plusieurs années.

Nicolas Dutent

« Vatican II, 50 ans après »

La Pensée

Le numéro

de La Pensée est entièrement dédié au concile Vatican II. La revue qui s’efforce de cerner les évolutions des savoirs et des formes d’analyses rationnelles dans le champ des diverses connaissances de la nature et de la société s’intéresse donc à ce qu’Antoine Casanova, historien, directeur de la revue et érudit dans l’analyse du fait religieux qualifie d’un des « faits majeur du XXe siècle ».

On retiendra de ce concile son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine faite de progrès technologiques considérables, d’émancipation des peuples et de sécularisation croissante. « Je veux ouvrir la fenêtre de l’Église, afin que nous puissions voir ce qui se passe dehors, et que le monde puisse voir ce qui se passe chez nous » disait le pape Jean XXIII en ouverture. Des réponses aux questions modernes sont cherchées dans un retour aux racines du christianisme : la Bible (sur la base de nouvelles recherches bibliques) et la grande Tradition.Le déroulement inattendu de ce concile (qui rassembla 2 540 évêques et supérieurs de congrégations religieuses) s’explique par les différences importantes entre la première et la deuxième session. Un programme préétabli par des cardinaux de curie (avec des textes quasi prêts à être votés) fut rejeté. Le changement de procédure fut immédiatement accepté par Jean XXIII. Tout fut alors très différent, et les discussions plus libres. Elles durèrent du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965.

Nombre de décisions ont modifié la pratique cultuelle et l’organisation pratique des choses : la façon de dire la messe, l’existence de diacres permanents, le travail collectif des prêtres et des évêques. Quatre constitutions furent adoptées : sur la liturgie, sur la foi, sur l’Église, sur l’Église dans le monde de ce temps. Il faut y adjoindre neuf décrets, sur la formation des prêtres, sur la charge des évêques, sur l’apostolat des laïcs, sur l’œcuménisme... ainsi que trois déclarations, sur l’éducation chrétienne, sur la liberté religieuse et sur les relations avec les religions non chrétiennes.

Alors que pour l’heure, Rome œuvre au renforcement d’un modèle plus fortement identitaire, que s’accélère depuis trente ans la chute de la pratique religieuse en Europe de l’ouest (la pratique dominicale en France ne dépasse plus 5% de la population) et que des débats importants traversent l’Église contemporaine, on aura plaisir et intérêt à se plonger dans ce numéro qui réunit analyses et témoignages. De l’extérieur et de l’intérieur de ce concile.

Patrick Coulon

« Gilles Deleuze »

Europe

Agrandissement : Illustration 5

La revue Europe ne se contente pas, dans son numéro sur Gilles Deleuze, de restituer les grands axes de la pensée deleuzienne, elle a aussi – et c’est là tout son intérêt – une ambition propre. L’originalité de ce numéro réside dans le fait qu’il ne s’agit pas de parler de Deleuze, mais d’écrire, de penser, de créer avec Deleuze, d’emprunter et de poursuivre les voies multiples qu’il a laissées ouvertes derrière lui, et de les mener d’une façon ou d’une autre le plus loin possible.

Le lien qui unit ces articles pourtant divers, autant dans les sujets abordés que dans la forme qu’ils peuvent prendre est le rapport que, selon Deleuze, la philosophie doit entretenir avec son « dehors », autrement dit avec le « non-philosophique ». On trouve donc ici des domaines aussi variés que la littérature, les mathématiques, le cinéma, la peinture, la musique, domaines qui ne doivent pas être une simple transposition de la philosophie deleuzienne dans des lieux qui l’excèderont toujours, mais qui doivent au contraire la prendre en charge, la réinventer, la recréer avec leurs langages propres. Cette dernière ambition conduit dans certains articles à des résultats étonnants.

L’entretien Writing in the wind de Mathieu Potte-Bonneville avec Alain Damasio offre ainsi un exemple intéressant de la fécondité que peut avoir une pensée conceptuelle lorsqu’elle est prise en charge par la fiction. « Lorsque je lis Deleuze, je suis touché par une forme très discrète, très sobre de lyrisme qui vient souvent d’une image modeste, contre-emphatique, ou d’un bout d’histoire qui n’est jamais spectaculaire mais qui fait entrer quelque chose comme un trou d’air dans la page. Deleuze, c’est le style inimitable de l’appel d’air [...] ». Ce numéro de la revue Europe, nous montre qu’il est possible de lire un philosophe sans pour autant s’enfermer dans une soi-disante contrainte des concepts, qu’il est possible pour des écrits philosophiques de laisser des espaces, des ouvertures pour d’autres voix en provenance d’autres lieux.

Juliette Farjat

« Europe, Démocratie en crise »

Transform!

Agrandissement : Illustration 6

Transform ! paraît depuis cinq ans, en quatre langues. Cette revue politique, européenne, confronte idées et expériences pour contribuer à une pensée politique alternative de gauche afin de transformer la société sur la base de valeurs sociales, féministes, écologiques, démocratiques et pacifistes.

Alors que les dirigeants néolibéraux redoutent l’intervention des peuples, le numéro 10 revient sur les enjeux de la démocratie. Hervé Kempf, Walter Baier, Constantinos Tsoukalas et Franco Russo abordent la remise en cause de la démocratie par une oligarchie et une droite poreuse aux idées d’extrême-droite. Ils soulignent l’exigence de retour du politique, de reconstruction de la souveraineté des peuples.

Joachim Bischoff et Richard Detje développent l’enjeu du pilotage de l’économie et de la société par la démocratie, l’écologie, le social. Alors qu’existe un fort potentiel de travail en commun des forces syndicales, politiques, des mouvements sociaux, d’intellectuels, Elisabeth Gauthier et Walter Baier présentent le projet de sommet alternatif européen. Le syndicaliste Christian Pilichowski témoigne des possibilités d’action commune des travailleurs en Europe. Janine Guespin souligne la nécessité d’articuler science et démocratie pour répondre aux besoins.

Crise et alternatives sont bien présents. Bob Jessop, François Calaret, Jacques Rigaudiat, Steffen Lehndorff et le Centre d’Études marxistes suédois analysent les politiques actuelles, l’impasse de la social-démocratie, les enjeux pour la gauche. Francisco Louça décrit le scénario d’une sortie du Portugal de l’euro. Christiane Marty traite des femmes dans la crise. Cornelia Ernst et Lorenz Krämer, Manuela Kropp et Anna Striethorst abordent la politique européenne d’immigration, la situation des Roms.

L’interview de Rena Dourou, de Synapismos, souligne que la Gauche doit se renouveler pour un lien politique fort avec la société, notamment les jeunes. Plusieurs articles, enfin, sont consacrés aux élections. L’analyse de Philippe Marlière met en regard les élections en France et en Grèce, le Front de Gauche et Syriza.

Ancrés dans l’actualité, le mouvement du monde, les expériences concrètes, ces articles de chercheurs et militants de onze pays différents veulent nourrir la réflexion des militants.

Dominique Crozat

Un engagement révolutionnaire pour aujourd’hui Michel Vovelle, Louis Gabriel

« Nous savons, car nous ne sommes pas aussi naïfs qu’on le dit, que la Révolution ne recommencera plus comme en 1789 ou en 1793. Mais nous n’avons pas abandonné l’idée de changer le monde – et en bien. »

Michel Vovelle est connu à la fois pour son œuvre savante, qui en fait l’un des historiens majeurs de la Révolution française, et pour son engagement en faveur des révolutions à venir. La manière dont il articule ambition intellectuelle et politique est d’autant plus intéressante qu’elle est nourrie d’une expérience historique qui a rebattu les cartes : celle du long tournant historique qui a mené du monde de la guerre froide au monde d’aujourd’hui. Plusieurs textes récents, courts et accessibles (presque tous peuvent être consultés en ligne) témoignent de l’actualité de sa pensée révolutionnaire.

Un combat d’un autre temps ?

À l’époque de l’URSS, l’historiographie de la Révolution française a été aussi polarisée que le monde géopolitique. Deux courants de pensée se sont affrontés. Le premier, inscrit dans une longue tradition d’histoire sociale qui remonte à Jaurès, est devenu dominant pendant une bonne partie du XXe siècle, au point d’être appelé « classique ». L’autre, dit « critique » et émergeant chez les chercheurs anglo-saxons dans les années 1950-1960, a été de plus en plus influent dans les années 1970-1980. François Furet (décédé en 1997) a été la figure majeure de ce courant qui s’est développé avec l’essor des pensées libérales de droite comme de gauche.

Succédant à de grandes figures comme Albert Mathiez, Georges Lefebvre et Albert Soboul, Michel Vovelle est d’abord connu pour avoir été le principal chef de file de la tradition « classique » ou progressiste dans le moment où la polarisation du débat a été la plus forte. S’il a joué un rôle scientifique et institutionnel de premier plan en 1989, présidant la Commission de recherches historiques pour le bicentenaire de la Révolution, l’année de la chute du Mur de Berlin correspond également au moment où le courant critique a conquis une hégémonie provisoire. C’est particulièrement du côté des média que les idées de François Furet sont alors devenues dominantes, pour le rester dans une large mesure jusqu’à aujourd’hui, se constituant, écrit Michel Vovelle « en une nouvelle “vulgate” qu’il ne fait pas bon de contester » (2010, p. 20).

Ce conflit, étroitement lié au contexte de la guerre froide, est-il encore d’actualité ? D’un point de vue historiographique, certaines de ces oppositions sont incontestablement dépassées. Ont-elles seulement jamais été autre chose qu’une simplification du débat ? Opposer l’histoire sociale à l’histoire politique ou la Révolution comme progrès à la Révolution comme « dérapage » n’a plus grand sens. Il n’y a pas une seule interprétation « classique » et une seule interprétation « critique » et il n’est plus bienvenu de se réclamer de l’une des deux traditions. Ainsi, un jeune chercheur comme Guillaume Mazeau, bien que très nettement à gauche du champ historiographique, voit-il dans une préface récente de Michel Vovelle « une répétition des querelles du Bicentenaire » et « une historiographie de combat pourtant un peu déconnectée des débats actuels ». Cela dit, un point du débat au moins reste très clivant : le jugement porté sur la période qui va de la chute de monarchie (10 août 1792) à la chute de Robespierre (9 thermidor an II - 27 juillet 1794). Pour les héritiers du courant classique, la période, hautement politique, est intéressante pour ses innovations. Pour les héritiers du courant critique, elle correspond à une sortie du politique, mérite pleinement son nom de Terreur et annonce tous les « totalitarismes ».

D’un point de vue politique, la convergence idéologique de la social-démocratie et de la droite libérale que nous connaissons aujourd’hui, héritée des années de transition qui ont précédé et suivi la chute du Mur, mérite toujours d’être combattue. Et les travaux de Michel Vovelle peuvent nous y aider.

Comment penser la Révolution française lorsqu’on veut faire la révolution ?

Dans un colloque organisé par la fondation Gabriel Péri en 2005, dans le contexte du référendum sur le traité constitutionnel européen, Michel Vovelle posait la question : « Sommes-nous livrés à une fatalité, et faute d’alternative crédible, contraints au nom du principe de réalité, à demeurer spectateurs passifs d’une évolution dont nous percevons tous les dangers ? ». Un peu plus loin il répondait : « Il n’y a pas de fatalité qui ne soit susceptible d’être surmontée par la volonté collective ». C’est dans cette perspective que le choix de penser la Révolution comme une action collective, et non comme le résultat d’une fatalité, conserve toute sa portée politique. Il s’agit de contrer François Furet et ses héritiers, qui, en passant de l’idée de « dérapage » à celle d’« illusion » et en insistant sur le rôle des « passions » dans le processus révolutionnaire, ont pensé une histoire où l’homme ne maîtrise pas son destin. Mais plus largement, c’est toute la pensée anti-progressiste du désenchantement contre laquelle il importe de prendre position. Michel Vovelle a ainsi récemment dit ses « inquiétudes vis-à-vis d’une tendance qui, après avoir euthanasié la Révolution, s’en prend désormais aux Lumières, comme porteuse de l’idéologie du progrès » (2010, p. 20). Réagissant en 2007 au livre de Régis Debray Aveuglantes Lumières, il écrit : « le voici réduit à promener l’idée “ingrate” d’une “gauche tragique” qu’il prêche dans le désert. […] Parce qu’il n’y a plus d’espérance collective, il a décidé d’éteindre les Lumières, et de naviguer dans le clair-obscur » (2007). Contre les concepts à la mode d’illusion et de désenchantement, Michel Vovelle continue à défendre les idées de progrès et d’action collective raisonnée et maîtrisée.

Il affirme de surcroît la nécessité de la rupture comme mode d’action collective. La Révolution française a-t-elle été une rupture ou s’est-elle inscrite dans la continuité d’un processus plus long ? La question historiographique peut sembler vaine : il est évident que toute étude de détail découvre à la fois des éléments de rupture et des éléments de continuité. Mais les enjeux politiques de la question restent de première importance : les furétiens, en mettant l’accent sur la continuité, poursuivent plusieurs objectifs. D’une part, ils atténuent la portée politique de l’événement révolutionnaire. D’autre part, ils défendent une vision réformiste de la politique, considérant que les transformations graduelles sont toujours préférables et les ruptures toujours dangereuses. Dans sa note du mois de février dernier, Michel Vovelle défend la notion de révolution lorsqu’il marque sa distance avec Edgar Morin, lequel dit préférer les « métamorphoses » (2012, p. 12).

Cette note sur les révolutions arabes est révélatrice d’un dernier enjeu de la pensée de la Révolution pour Michel Vovelle : il s’agit d’affirmer l’actualité de la Révolution, contre François Furet et tous ceux qui après lui ont affirmé que la Révolution était terminée. « Terminée la Révolution ? répond Michel Vovelle, nous le savions depuis 1989, et la campagne du Bicentenaire, quand la formule de François Furet, érigée en slogan sécurisant, a été accueillie avec faveur par une partie de l’opinion et des média » (2012, p. 3). Si pour Furet le temps n’est plus de faire mais de Penser la Révolution (c’est le titre de son ouvrage publié en 1978) comme un événement appartenant définitivement au passé, pour Vovelle au contraire, la révolution se pense et se fait au présent.

Mener le combat aujourd’hui

Dans le texte qu’il a signé pour la série de portraits de révolutionnaires publiés par L’Humanité pendant l’été 2009, Michel Vovelle appelle Robespierre « mon héros » tout en se défendant d’écrire « une hagiographie ». Comment défendre la Révolution sans opposer une légende dorée à la légende noire ? Comment mener à bien la part d’apologie nécessaire, face aux attaques dont la Révolution est l’objet, tout en évitant les oppositions simplistes et confortables grâce auxquelles, écrit Michel Vovelle, « le petit (?) bourgeois n’a pas fini de dire “d’un côté, de l’autre”… » (2003). L’ironie qui caractérise souvent la manière d’intervenir de Michel Vovelle est sans doute un signe de cette tension. Plus fondamentalement, c’est par ses choix d’objets d’étude et les méthodes mises en œuvre qu’il parvient à concilier histoire, mémoire et engagement. Avec La découverte de la politique (1993) et Les Sans-culottes marseillais (2009) il étudie avec précision les militants de base de la Révolution plutôt que ses grands hommes. Les pratiques militantes sont envisagées dans toutes leurs dimensions : économiques et sociologiques bien sûr, mais aussi culturelles. Historien des « mentalités », des « idées » et des « représentations », Michel Vovelle intègre de nouvelles dimensions à l’histoire sociale. Contre le morcellement des approches, il étudie et pense le social dans sa globalité.

Faire vivre la Révolution aujourd’hui suppose également de ne pas l’enfermer dans des schémas déterministes. S’il y a une nécessité historique des révolutions, cela ne signifie pas qu’il existe un seul chemin, écrit d’avance. Dans sa note de février 2012 sur les révolutions arabes, Michel Vovelle met l’accent à la fois sur l’actualité des révolutions (« [elles] se sont intitulées révolutions et il n’y a pas lieu de discuter ce statut », p. 23) et sur leur incertitude (« je ne puis me targuer d’être plus malin que les autres car l’aventure n’est pas terminée et l’on n’en connaît pas l’issue », p. 27). Avec ces révolutions de l’année 2011 et « l’irruption non inattendue mais devenue cataclysmique de la crise mondiale, financière, économique, sociale […] la Révolution est redevenue un objet chaud. Mais nous restons dans le doute sur le visage qu’elle pourrait prendre un jour » (p. 29). Dans un tel contexte, le rôle de l’historien est double : d’une part, il doit s’appliquer à « suivre les inflexions, les audaces et les ratures » de l’histoire (p. 33). D’autre part, il doit s’engager, parce que le débat, loin d’être affaire d’érudition savante, engage l’avenir : « Pouvons-nous éviter de nous situer, aujourd’hui comme hier, dans ce contexte où la Révolution française continue à interroger l’avenir à partir du passé ? » (2010, p. 25). Michel Vovelle nous enseigne ainsi à concilier incertitude et engagement intellectuel.

Michel Vovelle est professeur émérite à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé l’Institut d’Histoire de la Révolution française de 1981 à 1993.

Textes cités

« Guillaume Mazeau, Pourquoi faire la Révolution », Paris, Agone, 2012 ; compte-rendu dans la Revue du Projet d’avril 2012.

« La Révolution française et le monde moderne », Die Französische Revolution und das Projekt der Moderne, sous la direction de Anton Pelinka et Helmut Reinalter, Wien, Wilhelm Braumüller, 2002, p. 15.

« Un centenaire qui n'aura pas lieu », Annales historiques de la Révolution française, 332, avril-juin 2003, (ahrf.revues.org/5493).

« Les conclusions de Michel Vovelle », Colloque de la Fondation Gabriel Péri, La transformation sociale à l’heure de la mondialisation, Paris, 16 avril 2005 (www.gabrielperi.fr/Les-conclusions-de-Michel-Vovelle).

« Régis Debray, Aveuglantes Lumières », Annales historiques de la Révolution française, 349, juillet-septembre 2007, (ahrf.revues.org/11269).

« Pourquoi je suis robespierriste », L’Humanité, 27 juillet 2009, p. 20, repris dans le hors-série 1789-2009, portraits de révolution, 2009, p. 11 (www.humanite.fr/node/21607).

« Préface » dans La Révolution française, une histoire toujours vivante, sous la direction de Michel Biard, Paris, Tallandier, 2010.

Révolution – Révolutions à l’horizon 2011-2012, Note de la Fondation Gabriel Péri, février 2012.

(www.gabrielperi.fr/Revolution-revolutions).