Les trois grands titres de cette série sont « Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours », « Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours » et « Histoire juive de la France ». Ils sont dus à l'investissement de Jean Mouttapa. C’est sans aucun doute le moment de rendre hommage à cet éditeur qui a consacré sa vie personnelle et professionnelle à la tolérance mutuelle, à la reconnaissance des cultures notamment religieuses, à la paix et à l’amitié entre les peuples. Depuis près de 35 ans, Jean Mouttapa publie au sein des Editions Albin Michel un nombre considérable d’ouvrages consacrés aux faits religieux. D’abord en développant l’historique collection « Spiritualités vivantes », puis en animant un département qui devient un des grands pôles de l’édition religieuse. En 2006 il publie le vaste travail coordonné par Mohammed Arkoun « Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours ». Dans sa préface, Jacques Le Goff souligne : « Il s’agit de faire passer le musulman de la situation d’Autre à celle de concitoyen à part entière. Il reste sans doute un long chemin à parcourir, et l’éclairage de l’histoire y est nécessaire ». Le succès du livre amène une réédition dans la collection Pochothèque.

Agrandissement : Illustration 2

Jean Mouttapa sollicite ensuite Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora pour coordonner un autre ouvrage collectif « Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours » paru en 2014. Une recension donnée dans la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée met en relief sa vision à la fois impartiale (dans la description des faits) et militante (en faveur de la reconnaissance mutuelle). A cette œuvre sont associées une série documentaire réalisée par Karim Miské, coproduite par la Compagnie des Phares & Balises et Arte : « Juifs et musulmans – si loin, si proches » ainsi qu’un dossier pédagogique réalisé par la Ligue de l’enseignement et l’Institut Européen en Sciences des Religions, devenu IREL (Institut d'étude des religions et de la laïcité). L’objectif de ce dossier pédagogique n'est pas de s'investir dans un discours inter-religieux qui ne peut être que l'apanage des religieux eux-mêmes. Il est de donner d’un point de vue laïque la connaissance des faits religieux nécessaire à la construction de la paix.

Agrandissement : Illustration 3

Ce dossier est un outil pédagogique destiné aux enseignants et aux animateurs qui souhaitent conduire un travail approfondi sur ce thème. Il est conçu pour favoriser la pédagogie du débat : travailler les capacités d’argumentation, d’écoute, de prise de parole et de régulation des débordements éventuels. Les thèmes sont proposés comme des approches pédagogiques permettant de guider le lecteur et le spectateur dans son analyse. Il s’agit de grands moments ou de lieux symboliques de l’histoire des relations entre juifs et musulmans. Il appartient aux animateurs de s’approprier cet outil en fonction de leur expérience, de leurs habitudes et de leurs pratiques et d’en adapter la démarche au contexte de leur projet. Inutile de souligner sa brûlante actualité.

DOSSIER PEDAGOGIQUELa longue marche des Juifs de France

Agrandissement : Illustration 5

Dernière étape de cette suite d’ouvrages remarquable par leur ampleur, l’ « Histoire juive de la France » vient de paraître. C’est un véritable chant d’amour appuyé sur de très nombreuses références historiques orchestré par Jean Mouttapa. Il a été coordonnée par Sylvie Anne Goldberg, directrice d’études émérite à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et un des membres de son comité éditorial, Paul Salmona, directeur du Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ), à Paris. Avec 150 contributions sur plus de mille pages richement illustrées, l’œuvre est appelée à faire date.

Bien qu’impossible à résumer, on peut toutefois présenter cet énorme travail de plus de cinq ans grâce sa division en quatre grandes parties, elles-mêmes subdivisées en 17 chapitres. La première partie va des premières preuves d’une présence juive (deux chandeliers à sept branches trouvés dans la vallée de la Durance) à la série d’expulsions dont les plus marquantes sont celle de 1306 décrétée par Philippe le Bel et de 1394 qui met quasiment fin à la présence juive dans le royaume de France. La deuxième partie relève des traces à partir de la deuxième moitié du XIV° siècle avec par exemple l’autorisation donnée à quatre familles de s’installer à Metz comme pourvoyeur aux armées. A Bordeaux et dans le Sud-ouest, en Avignon, à Carpentras, et surtout en Alsace cette présence s’affirme. L’émancipation, reconnaissance de l’égalité des droits avec tous les autres citoyens du 27 septembre 1791 est bien sûr la grande date, celle qui ouvre une nouvelle ère. Nous sommes au tiers de l’ouvrage.

La troisième partie va du Premier Empire à l’invasion nazie. Comme on le sait, mais ici tout est relaté dans le détail, Napoléon convoque les notables juifs, les questionne et organise le culte israélite avec les consistoires. En 1870 le décret dit Crémieux, du nom du ministre de la justice, accorde la citoyenneté aux « israélites indigènes d’Algérie ». Cette époque est celle d’une intégration chaotique, marquée par une riche vie culturelle mais aussi par l’essor d’un antisémitisme dont « La France juive » d’Edouard Drumont en 1886 est le pire exemple. C’est apogée de la passion républicaine des Israélites de France qui se veulent d’abord Français, puis de confession juive. Cette époque est aussi celle de l’arrivée des Juifs réfugiés d’Allemagne et de l’Europe de l’Est. L’Etat français dirigé par Philippe Pétain, les collaborateurs et la dictature nazie seront directement responsables de la mort de 75.000 juifs…

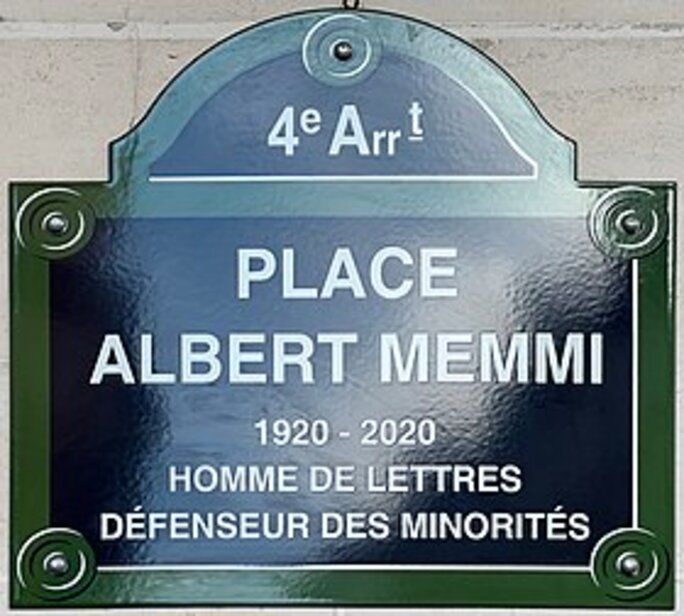

L’après-guerre est l’objet de la quatrième partie. Elle voit l’essor de grandes organisations communautaires. Le Consistoire perdure en se transformant. La Ligue internationale contre l'antisémitisme fondée en 1927 devient la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). Le Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF) est créé en 1944 rassemble une soixantaine d’organisations et joue un rôle politique. Le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) gère des associations culturelles et sociales ainsi qu’un important réseau d’écoles privées. La naissance d’Israël et la vague d’immigration des juifs originaires du Maghreb dans les années soixante provoquant un notable changement de mentalité au sein de ces grandes organisations. Comme le montrent les travaux de Martine Cohen, elles ne représentent d’ailleurs pas toute la riche activité littéraire, culturelle, sociale et économique des personnes se référant à une identité juive. Celle-ci est notamment mise en lumière par l’actuel Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Il ne se limite pas à la dimension religieuse et inclut toutes les dimensions de la « judéité », pour reprendre le terme d’Albert Memmi. Bien que doté d’un titre plus inclusif que les sommes précédentes de la série publiée par Albin Michel, ce grand ouvrage poursuit le même objectif de connaissance pour une reconnaissance mutuelle.