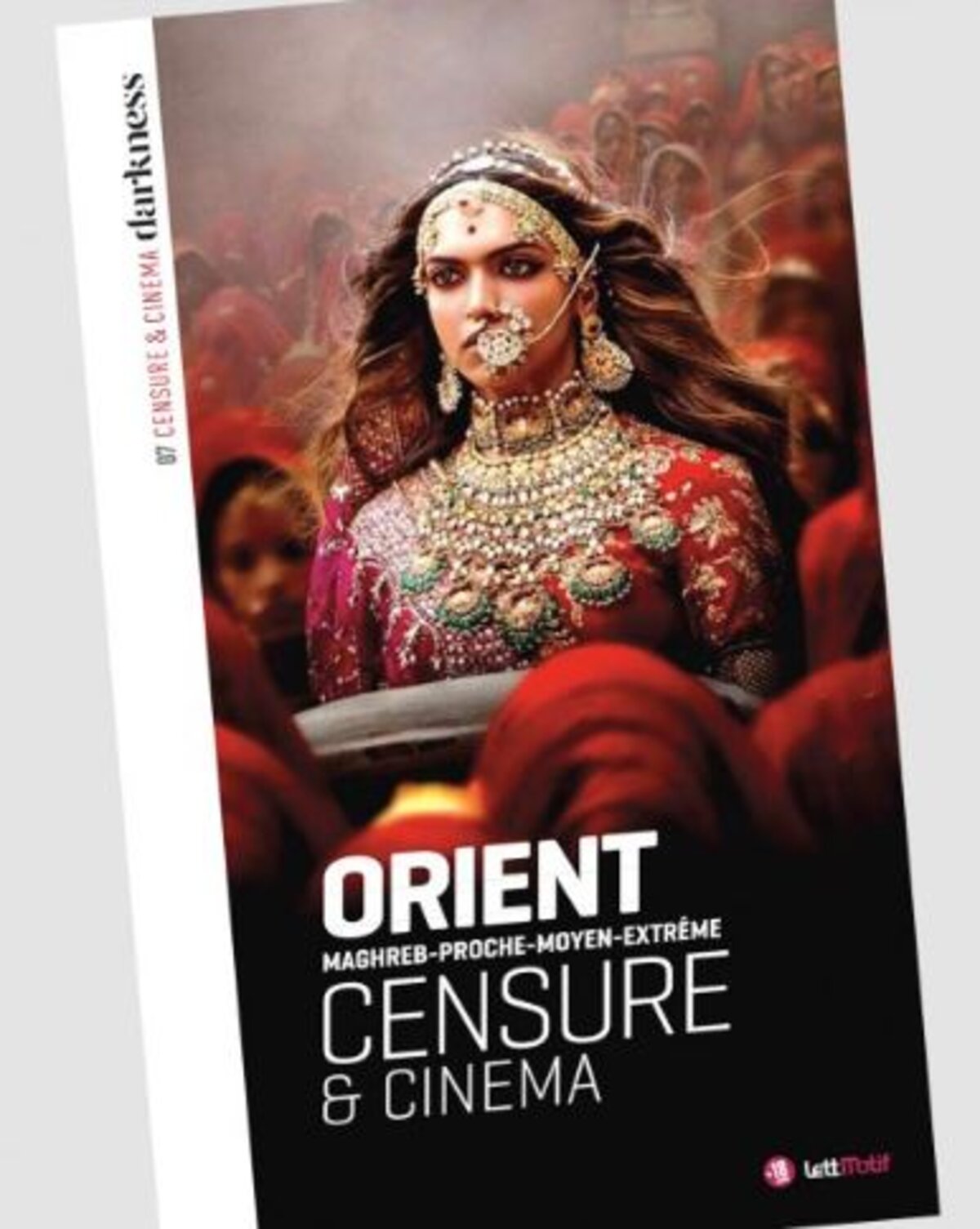

Connaissez-vous la liste des « cinq impacts négatifs » ? Ceux que les séries traitant du passé historique ont sur le public ? Non ? C’est que vous n’avez pas lu le « Quotidien de Pékin » début janvier 2019. Fort heureusement, la revue « Darkness » nous informe dans son numéro 7 dédié à l'Orient. Ces séries suscitent l’admiration pour la vie de palais, montrent des intrigues de lutte pour le pouvoir, éclipsent les mérites des leaders de la Chine actuelle, encouragent la recherche du luxe et manquent de « direction spirituelle ». On comprend que les leaders susmentionnés aient à cœur d’interdire les films mettant en scène des voyages dans le passé et contrôlent de près les fresques historiques. A l’instar de Montesquieu brossant un tableau ravageur de la société française dans les Lettres persanes, des cinéastes chinois prenaient la fâcheuse habitude de recourir au même procédé. Un fait peu connu parmi les centaines d’autres que Christophe Triollet, le directeur de la revue, nous rapporte dans une préface étoffée, de multiples informations ajoutées à la fin de chaque article et dans la chronologie finale. Tout cela dans le dernier numéro, le septième, de la revue « Darkness » qui se consacre à la thématique Censure & cinéma.

Nous n’avions pas manqué le numéro six, intitulé « Censure & Cinéma en France », dans la présente édition « Laïcité ». A la suite des numéros consacrés à « Gore & violence » ; « Sexe et déviances » ; Politique et religion » ; « Vidéos nasties » ; « Homosexualité ». Ces travaux successifs reposant sur l’œuvre de salubrité publique de Christophe Triollet en faveur des libertés d’expression et de création. A compléter par la visite régulière de son blog http://darkness-fanzine.over-blog.com/ Le numéro sur la France était passionnant, mais il faut reconnaître que les censeurs qui s’occupent de nos âmes, de nos mœurs et de nos opinions politiques sont de petits joueurs face aux censeurs d’Asie et d’Afrique du Nord. En voici quelques aperçus.

Le monde chinois fait l’objet de cinq articles. La République populaire de Chine a mis au point un système de contrôle étroit de ses propres réalisateurs. En 2014, une tentative de Festival du cinéma indépendant à Pékin a avorté à la suite d’une ravageuse descente de police. Toute critique directe du régime est bien sûr prohibée, mais les autorités sont aussi à l’affut de toute allusion politique. Pas question de Winnie l’ourson, caricature populaire de Xi Jinping. L’émergent cinéma tibétain est dans le collimateur, même si le réalisateur Pema Tseden parvient à se faire une place. Hong Kong a adopté un système de classification pour tenter d’échapper à la censure directe du pouvoir. Des manifestations contestent les positions de l’actrice principale de « Mulan », chinoise naturalisée américaine qui a soutenu la répression des militants démocrates hongkongais. A l’interdit politique s’ajoute l’interdit sur les relations sexuelles « anormales ». La production étrangère passe également sous ces fourches caudines, sous peine de non diffusion dans l’immense marché chinois. Hollywood comme les autres, voire plus que les autres, ainsi que le détaille le rapport « Made in Hollywood. Censored by Beijing ». Pékin n’hésite pas à intervenir sur des festivals organisés à l’étranger proposant des films chinois. Par exemple, en 2015 lors de la rétrospective Chine du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand ou de la cinquième édition du Festival du cinéma français en ligne. Pendant logique de ce contrôle, se développe une production de films nationalistes, à la limite du racisme, dont Wolf Warrior 2 est un des plus spectaculaires.

Agrandissement : Illustration 3

Le monde indien n’est pas en reste, même si l’Inde reste une démocratie. Les polémiques autour du film « Padmaavat » en 2018 sont révélatrices des tensions politico-religieuses du pays. Il relate une bataille entre un sultan musulman et un roi hindou dans le but de conquérir la princesse Padmini devenue veuve. Celle-ci préfère s’immoler par le feu, suivant une coutume ancestrale. Menaces de mort, attaques de bus, se multiplient de la part des rajputs, membres de la caste des guerriers. La couverture de « Darkness » reprend l’affiche de ce film devenu emblématique. L’hindouisme pèse de tout son poids sur les productions de Bollywood. L’emploi d’acteurs originaires du Pakistan musulman fait problème, sachant que ce pays censure pour sa part les films indiens. La fascination d’une partie de la classe politique indienne pour le nazisme s’affiche sans vergogne. La révision de l’histoire est aussi présente qu’en Chine ou sur Netflix. Les quelques cinéastes indépendants peinent à diffuser leurs œuvres, telle que « Dehli crime » de Richie Mehta, grâce à des plateformes de vidéos à la demande.

Agrandissement : Illustration 4

Le monde musulman, qui fait l’objet de sept articles, est aussi sous tension religieuse. Du Maroc à l’Iran, le catalogue des censures, pressions et répressions tourne à la litanie. Religion, politique, morale archaïque… L’intérêt de ces articles provient des analyses fines données pour chaque pays. Les situations du cinéma tunisien, à la modeste production tournée vers le public européen, et du cinéma iranien, avec de œuvres nombreuses et de qualité, sont bien différentes. Les potentiels artistiques et générateurs de liberté existent. En sont la preuve des réalisatrices comme les tunisiennes Manele Labidi avec « Un divan à Tunis », Nadia El Fani avec « Laïcité, inch’Allah », des réalisateurs comme le libanais Ziad Doueri, qui adapte « L’attentat » du roman de Yasmina Khadra, les iraniens Bahram Beyzai avec « Bashu, le petit étranger », Saeed Roustayi avec « La loi de Téhéran »…

Agrandissement : Illustration 5

Plusieurs articles ciblent des sujets précis : l’adaptation souple (jusqu’à l’autocensure) des plateformes de streaming américaines aux marchés asiatiques, les difficultés rencontrées en France par les rares réalisateurs de films sur les guerres d’Indochine et de Corée, les efficaces censures des deux Corées… Le cas du Japon est abordé sous trois angles : l’interdiction en France en 1975 de « L’aubergine est farcie », une parodie déjantée d’un genre populaire quoique peu ragoûtant : le « pink eiga » (ciné rose), mélange de pornographie et de violence ; le parcours de « L’Empire des sens » de Nagisa Oshima, du scandale initial à la mise en ligne sur Madelen, la plateforme de l’INA, et la censure américaine du film de propagande de Akira Kurosawa « Qui marche sur la queue du tigre » en 1945. La revue assume de prendre quelques libertés avec la géographie. Ainsi Israël n’est mentionné que pour l’interdiction du documentaire « Jenin, Jenin » et le boycott de films et d’acteurs israéliens dans des pays musulmans. En revanche, un panorama précis et passionnant des censures soviétiques et russes occupe quarante pages. L’ensemble de ce numéro s’impose comme une référence, qui va au-delà des cas de censures pour interroger les cultures et les politiques des pays présentés.

Une autre édition de la Ligue de l'enseignement sur Médiapart:

Agrandissement : Illustration 6

Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, grand mouvement d'éducation populaire laïque. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.

Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !