Agrandissement : Illustration 1

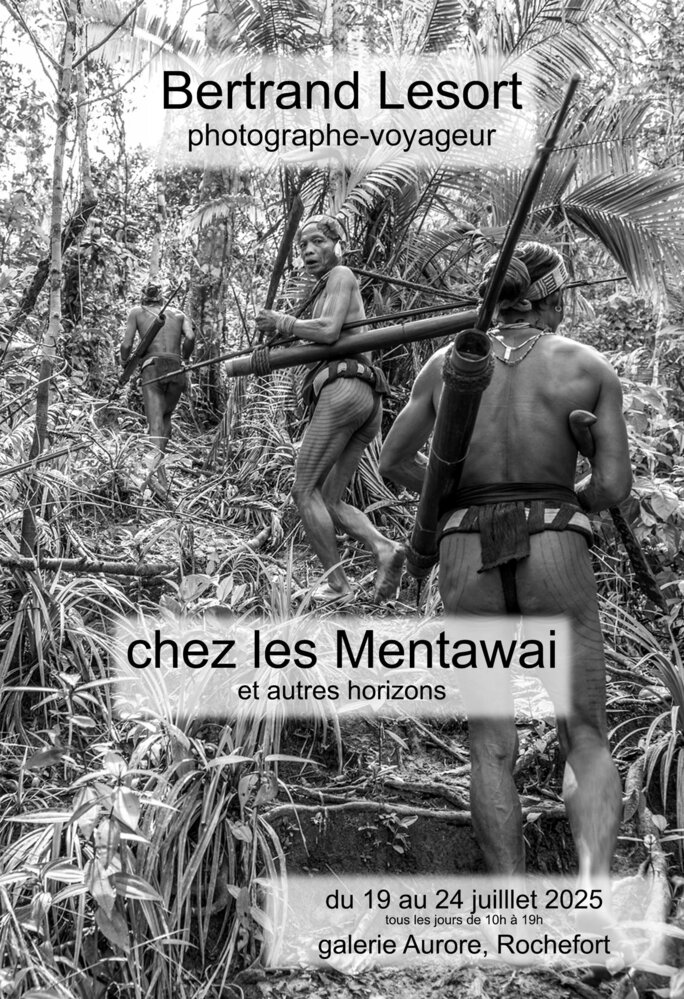

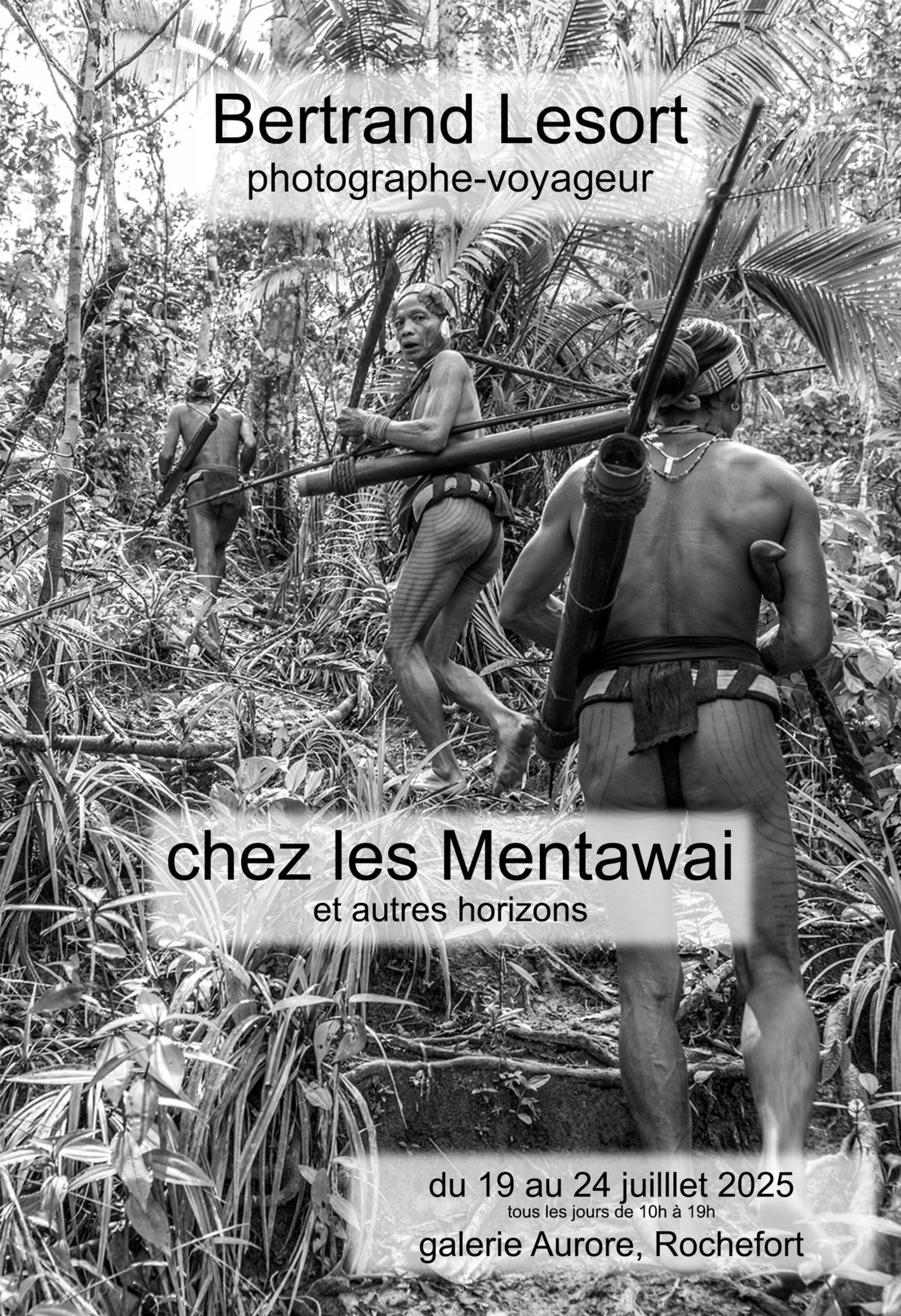

Le Sas-culture : Pour votre première exposition ici, vous choisissez justement de montrer un travail ancien d’une douzaine d’années, que jusque-là, vous aviez laissé en attente. Vous emmenez le spectateur à dix mille kilomètres d’ici, rencontrer par bateau les Mentawai dans un village de Siberut. Des images qui témoignent d’une courte rencontre humaine, également avec des lieux, et surtout un rapport au temps. Vos portraits, rassemblés sur quelques jours seulement, traduisent une forme de permanence de la figure humaine et pourtant, vous avez attendu si longtemps pour les montrer. Pourquoi ?

Bertrand Lesort : La première fois qu’il m’a été proposé d’exposer ces photos remonte à 8 ou 9 ans. Au dernier moment, j’avais renoncé. À cette époque, je ne me sentais pas encore légitime dans mon nouveau métier. Quelques temps auparavant, ma première exposition avait été un flop, vous imaginez ! J’avais montré ces photos à un photographe renommé, mais sur ma tablette, le soir, la lumière de l’écran était atténuée. Évidemment, il les avait trouvées ternes, manquant de lumière, puis il avait tourné le dos. Sur le coup, je n’avais pas compris, et j’en avais été affecté. Peu après, j’avais découvert l’ouvrage de Salgadao qui traitait ce sujet, en noir et blanc aussi. Avais-je été inconsciemment inspiré par son travail lors d’une découverte précédente, ou ce que mon regard avait perçu s’était-il rapproché sans le vouloir de l’attention photographique qu’il avait porté à ce peuple ? Aujourd’hui, le grand photographe vient de nous quitter et il y aura forcément une pensée pour lui, lorsque j’accrocherai mes photos sur les murs.

Et comment avez-vous été amené à faire ce voyage ?

Aller photographier ce peuple constitue un épisode assez exceptionnel dans mon parcours où la présence humaine est rare. Cette rencontre a été possible grâce à un ami qui est retourné voir cette famille Mentawai quelques années après une première visite. Il m’avait invité à l’accompagner. Ces deux journées ont été bouleversantes et j’avais envie de crier « Qu’on leur fiche la paix, à ces gens ! » ou quelque chose de ce genre. La tradition des explorateurs renvoie souvent à l’appât du gain, la recherche de richesses, de peuples à asservir politiquement, religieusement, économiquement. Je suis plutôt de ceux de la seconde vague, centrés sans doute sur l’humanisme, la connaissance et la gloire pour la gloire… Une envie d’arrêter le temps et dire : « voilà ! ce jour-là, c’était comme ça ». Je ne veut pas faire la leçon, je viens pour témoigner, mais avec une conscience éveillée, comme Loti au Japon ou en Turquie, l’Humanité est en train de perdre des trésors d’humanité et de culture. Alors si ces photos parlent du photographe, sans doute témoignent-elle, par le noir et blanc et surtout par l’envie de les présenter, d’une forme d’inquiétude, sinon de pessimisme, sur l’avenir de notre monde.

Agrandissement : Illustration 2

Le Sas-culture : Dans votre exposition, cette petite île habitée sera entourée de l’immensité de la mer et du ciel, traduisant un goût pour l’horizon infini que seule offre l’expérience des longues traversées par bateau. Cette esthétique, graphique mais planante, coïncide avec votre regard sur l’humain, apaisé. Mais le temps long de la contemplation ne s’oppose-t-il pas à l’art de la photographie qui ne capte dans l’objectif qu’un infime instant. Comment travaillez-vous la transposition de cette permanence, que vous allez également chercher dans vos portraits ?

Bertrand Lesort : Je ne me pose pas forcément ce genre de questions lorsque je pars en quête d’images. La photographie — en tout cas telle que je la pratique — capte de façon précise un instant. Je tiens beaucoup à l’instant. Plus que la peinture sans doute, où l’on peut interpréter ou ajuster la réalité en temps réel ou a posteriori. Cet instant n’est pas coupé de son passé ni de son avenir. L’image amène le spectateur au cœur de la contemplation et partage celle de l’artiste. Il peut imaginer ce qu’il y avait avant le déclenchement et ce qu’il y aura après aussi. Il peut comparer ce qu’il voit à ce qui est dans son présent à lui. Il y a une connexion de vie et de sens entre l’instant de la photo et l’instant présent, dans le paysage comme dans le portrait.

Qu'entendez-vous dans cette idée de connexion de vie et de sens ?

Comme souvent, je fais les choses et après je les analyse : l’instant inné (Ndlr : le titre du site internet du photographe). Il y a plein de choses là-dedans. D’abord le jeu. J’ai déjà parlé de compétence et de passion dans l’exercice d’un métier. L’association des deux permet de faire son boulot sérieusement, mais sans forcément se prendre au sérieux. Pas simple dans la marine. Je me suis peut-être senti un peu libéré en me lançant dans la photographie. L’« instant » fait référence, une sorte de pied-de-nez, à l’ « instant décisif » cher à Henri Cartier-Bresson et à l’école de la photographie de rue. Il devient « inné » pour, un « tantinet »… ne pas se prendre trop au sérieux, disais-je. Mais cet « inné » m’a longtemps interrogé. Dans ma démarche, la prise de vue relève de l’instinct et donc, plus de l’inné que de l’acquis.

Et le dialogue qui s’installe entre la photo et le spectateur est du même ordre, il relève d’abord d’une sensibilité instinctive de celui qui découvre une œuvre, photographique ou autre. Ensuite, s’il le souhaite, il va analyser, essayer de comprendre. Mais la première connexion entre le photographe et le spectateur reste une émotion instinctive. Alain Fleischer, photographe, cinéaste et écrivain, disait un jour à l’occasion d’un vernissage d’exposition, que la photographie était — j’espère ne pas trahir sa pensée — le media le plus pertinent pour traduire le mouvement. Ce qui pouvait surprendre de la part d’un cinéaste. J’ai beaucoup aimé cette idée et dans une direction peut-être différente de son idée première, je pense que l’instant précis de la photographie est un lien fondamental entre ce qui a été et ce qui sera. Il ne s’agit pas de comparaison mais bien du lien entre l’image et son atmosphère.

Le Sas-culture : Vous avez développé un attachement particulier aux régions subpolaires, en particulier à Kerguelen dont vous tirez une série de paysages qui illustrent l’ouvrage de François Garde*. Là-bas, vous y avez rencontré des figures d’aventuriers, elles renvoient aussi à des personnages historiques, que vous avez envie de raconter. Un besoin d’écrire qui prolonge la pratique de la photographie. Comment abordez-vous ce nouvel aspect de votre travail, qui semble s’imposer ? Doit-on l’entendre comme une nécessité avec le temps, une fois encore, quand les photographies renoncent résolument à la parole, appréhendent davantage le bruit du vent ?

Bertrand Lesort : C’est vrai, les trois années au cours desquelles j’ai navigué autour des Terres australes françaises, dans le Sud de l’océan Indien, ont été importantes. Elles ont déterminé ma reconversion vers la photographie qui était une passion d’adolescent, mise de côté au début de ma carrière dans la Marine. J’étais affecté aux Antilles, à Fort-de-France il y a bientôt 30 ans, lorsque l’envie d’écrire a commencé à prendre corps. J’écrivais alors des articles courts sur la vie du navire que je commandais et qui étaient parfois publiés dans la revue Cols Bleus. À cette époque, j’avais début un projet de plus grande envergure sur les îles, mais je l’avais interrompu assez vite. La quinzaine de pages écrites demeure quelque part, peut-être y reviendrai-je un jour. Pour moi, la photographie et l’écriture sont deux disciplines artistiques complémentaires. Comme dans un couple, elles n’ont pas forcément besoin l’une de l’autre pour exister, mais ensemble elles peuvent former une entité plus riche, plus forte.

Le discours photographique peut se suffire à lui-même. L’auteur laisse alors vivre son œuvre et son public interpréter, critiquer, commenter son travail. Avec les artistes accomplis, cela fonctionne généralement. C’est aussi cocasse, parfois. J’ai assisté, au cours d’un vernissage, à une passe d’armes savoureuse entre un auteur et un commissaire d’exposition, qui voulait faire dire aux œuvres et au photographe des choses que celui-ci ne pensait pas. Pour ma part, ce besoin des deux est une façon de compléter les manques de l’une et de l’autre. Comme si je n’arrivais pas à me satisfaire de ce que je dis dans l’écriture d’une part ou avec la photographie d’autre part. Toujours ce besoin de mieux affirmer ce que je veux porter, au bord de la justification, qui rejoint peut-être, assez classiquement, le syndrome de l’imposteur, mais surtout l’idée d’une recherche.

Lorsque je construis une série photographique, à partir du corpus d’images, que je m’efforce le plus possible à rassembler avec mon cœur et mon regard (je suis peu adepte de la commande ou la création sous contrainte), il arrive un moment où le besoin d’écrire autour des images s’impose, où le langage apparait dans l’image.

Pour accéder à la première partie de l'entretien, cliquer ici.

Agrandissement : Illustration 3

* François Garde, Marcher à Kerguelen, photographies de Bertrand Lesort et Michael Charavin, Gallimard, 2018, 2021 pour la version illustrée