L’éducation populaire est liée par nature aux cultures populaires. Un des moments forts fut celui du Front populaire où notamment Jean Zay a impulsé une véritable politique de reconnaissance du folklore, entendu dans son sens le plus profond : la « science du peuple ». Cette mémoire du peuple fut longtemps sauvegardée et mise à l’honneur par le Musée national des arts et traditions populaires dirigé par Georges-Henri Rivière. Fermé en 2005, le Mucem, musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, était censé prendre sa suite en renouvelant sa forme. Ce ne fut pas le cas. Mais plusieurs expositions récentes révèlent une nouvelle orientation culturelle.

Durant six mois, de juillet 2023 à janvier 2024, le Mucem a proposé une exposition sur un sujet inattendu. « Fashion Folklore » traite en effet de l’inspiration que la haute couture a trouvée et trouve toujours dans les formes et l’imaginaire liés aux costumes populaires. Près de 300 pièces sont ainsi exposées. Un catalogue de belle facture publié chez Gallimard accompagne l’évènement. Le sujet est finement analysé dans des textes nuancés, transcrits dans un texte couleur sépia et associés à une large sélection d’œuvres traditionnelles ou de mode. Les commissaires de l’exposition sont Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires du Mucem et Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine. La première relève dans le catalogue une triple contradiction dans la rencontre entre le costume traditionnel et la haute couture : « Le costume traditionnel serait, d’abord, le fait d’un groupe, là où la haute couture serait celui d’individualités créatrices. Symbole de la permanence et pensé comme le garant immuable d’une culture donnée, le costume traditionnel s’opposerait, ensuite, au secteur professionnel de la haute couture, fondé sur des principes comme l’éphémère et le renouvellement. Le costume traditionnel serait, enfin, systématiquement associé à un territoire, alors que la haute couture est un phénomène globalisé ».

Et pourtant… le catalogue « Fashion Folklore » montre l’ampleur des emprunts fait par la haute couture au monde populaire traditionnel. Christian Lacroix souligne : « Tout ce qui est ancré dans une tradition est beau., les vêtements, les bijoux traditionnels n’ont pas d’âge ». Iris Van Herpen donne à une de ses collections le nom significatif de « Roots of rebirth » (Racines de la renaissance). Du chapeau rond breton à la blouse roumaine, en passant par les robes de montagne albanaises, les capes de berger hongroises, les costumes de mariées de toute l’Europe, les corsages bigoudens, les coiffes de moult régions, les chemises… tout a inspiré les créateurs tels que Jean-Paul Gaultier, Hubert de Givenchy, Thierry Hermès… Dans des entretiens, les modernes Lilia Litkovska, Marit Ilison, Philippe Guilet… détaillent leurs conceptions. Le brodeur Pascal Jaouen liste les ressources des divers petits pays bretons qui l’inspirent et souligne : « J’en reviens toujours aux valeurs intergénérationnelles : transmission et partage ».

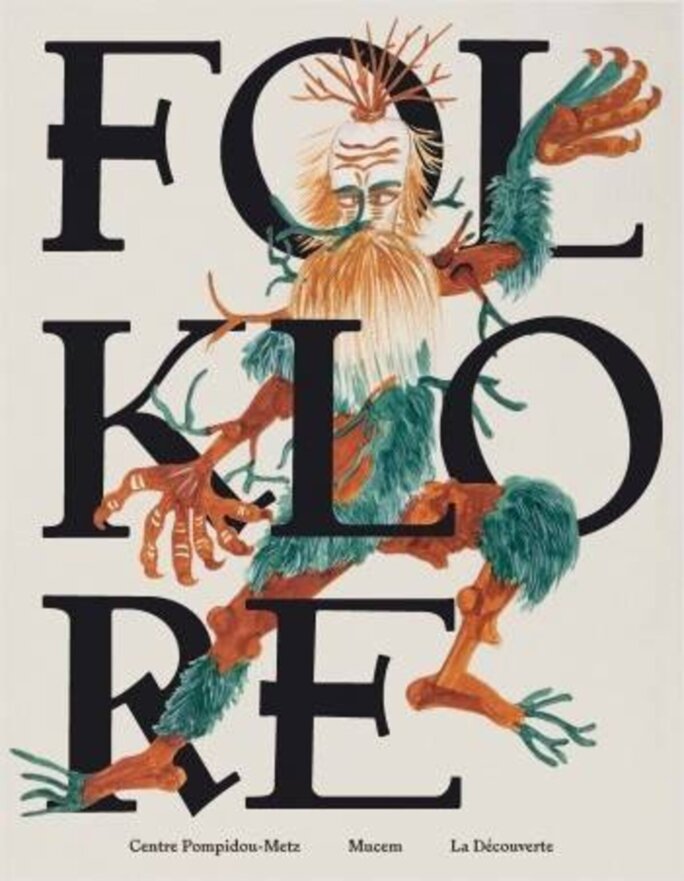

Agrandissement : Illustration 2

Nous devons à la commissaire Marie-Charlotte Calafat, cette fois associée à Jean-Marie Gallais, une autre exposition tout aussi remarquable. Simplement intitulée « Folklore », elle s’est construite en 2020 grâce à un partenariat, lui aussi inattendu, entre le Mucem et le Centre Pompidou-Metz. Cette exposition révèle que l’investissement et l’appropriation du folklore par des artistes de premier plan, en particulier des peintres, n’a jamais cessé. La transmission constitutive des cultures populaires, le caractère collectif de leur créativité foisonnante et spécifique (on ne sait qui a créé quoi), voire leur dimension immatérielle (danses, musiques, contes et légendes…) à côté de la dimension matérielle (mobiliers, statuettes, peintures, décorations, vêtements…) suscite une fascination chez un grand nombre d’artistes qui s’en inspirent à des degrés divers. Devant l’océan culturel folklorique qui a généré un grand nombre de collectes encyclopédiques, les deux commissaires ont fait le choix judicieux de se focaliser sur des thèmes, avec force illustrations, et des artistes : Sérusier, Kandinsky, le « Blaue Reiter », Benjamin Péret et André Breton, Brancusi, Stravinsky… Les noms égrenés tout au long de l’ouvrage dépassent la centaine.

Plongeons-nous dans le site du Mucem. Nous y retrouvons un autre travail de Marie-Charlotte Calafat, consacrée à Georges-Henri Rivière, le fondateur et animateur du Musée national des arts et traditions populaires (MNATP). Son aventure culturelle débute avec sa participation au Musée de l’Homme sous la houlette de Paul Rivet, se poursuit avec la création du MNATP en 1937, époque où le Front populaire s’investissait dans les cultures du même nom. Le MNATP sera surnommé « le Louvre du peuple ». Il fut de longues années à la pointe de la modernité muséologique, avant de rencontrer un certain désintérêt. Une de ses principales animatrice a raconté son histoire dans « Vie d’un musée 1937-2005 » (Stock). Le projet de rénovation, voire de renaissance qui aurait du être lancé fut non pas un échec mais une véritable trahison de la philosophie et des réalisations antérieures. Le Mucem récupère les immenses collections du MNATP (environ 300.000 pièces) pour ne quasiment plus les montrer. Certains ont parlé du « tombeau des arts et traditions populaires ». Un grand nombre de visiteurs se présente certes au Mucem, mais pour voir tout autre chose. On a pu parler de «culture bobo ». L’impulsion donnée par le nouveau président du Mucem, Pierre-Olivier Costa, les travaux de Marie-Charlotte Calafat, et la nouvelle exposition permanente « Populaire ? » qui présente les trésors des collections jusqu’alors presque englouties ouvrent de nouvelles perspectives….