Neveu d'Hélène Berr, morte à Bergen Belsen en 1945, et dont la publication du Journal fut un événement éditorial, Didier Job défend les droits de la famille sur ce texte que certains veulent voir versé dans le domaine public. Il s'en explique par le poids immense que ce journal a eu dans sa vie et celles des autres membres de sa famille. Et surtout par la nécessité de ne pas livrer cette histoire singulière aux «spécialistes des singeries mémorielles».

-------------------------------------------------------------------------

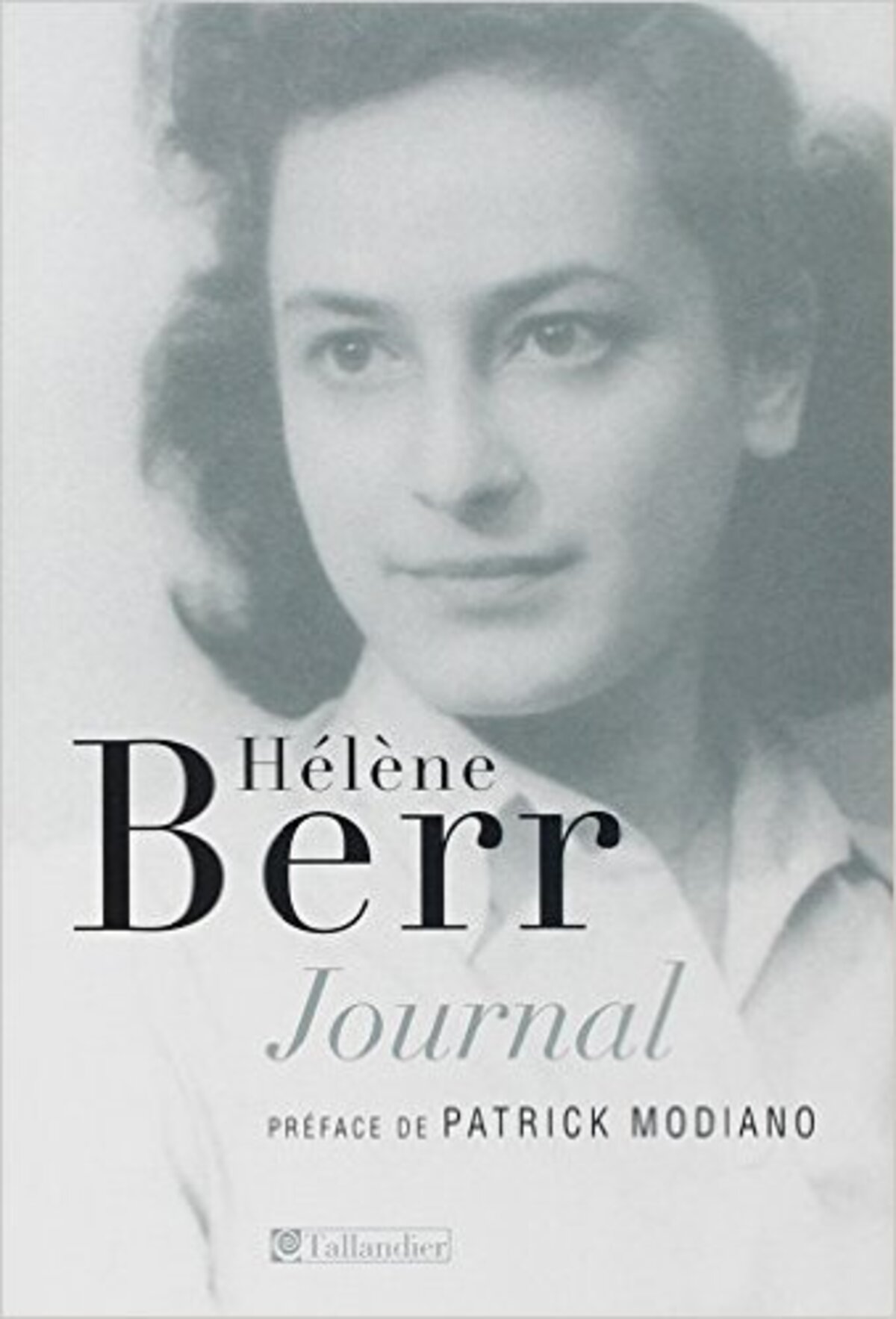

Je suis l’un des six neveux et nièces d’Hélène Berr, dont le Journal, publié il y a quelques années, a parfois été considéré comme une réplique française du Journal d’Anne Frank.

Les droits de la famille d’Anne Frank arrivent en principe à extinction en 2016, et ladite famille fait ce qu’elle peut pour qu’ils soient prolongés. Il y a quelques jours j’écoutais à la radio une députée européenne s’irriter de la durée excessive des droits des familles sur des documents de valeur historique, et affirmer tout de go que leur acharnement à exercer leurs droits ne faisait que traduire leur appât du gain, pour en même temps se pourlécher les babines à l’idée de toutes les bandes dessinées et films qu’on pourrait réaliser si ces maudites familles acceptaient enfin de livrer leurs morts à la communauté.

Autrement dit, selon elle, il faudrait que les familles soupçonnées de cupidité laissent place libre à tous les spécialistes des singeries mémorielles, pour qu’ils viennent l’œil humide, toucher leurs chèques de bons ouvriers du devoir de mémoire. En toute honnêteté, elle n’est pas seule de son avis, Madame la députée, et on trouve à foison des donneurs de leçons pour expliquer que le Journal d’Hélène, vu son intérêt pour la communauté, devrait appartenir de droit et immédiatement au public. Et que l’avoir conservé pendant 63 ans dans la famille avant de le publier relevait de l’abus de pouvoir et du recel de biens sociaux.

Rien que pour faire enrager tous ces impatients, je les informe que les droits des héritiers d’Hélène, parce qu’elle est morte pour la France, seront prolongés jusqu’à ce que j’ai 99 ans, et notre ainé 104 ans. Comme nous avons l’intention d’utiliser nos droits jusqu’au bout, on souhaite bien de la patience et une voix de Stentor à ceux qui essaieront alors de discuter avec nous.

J’ai vraiment aimé ma tante Hélène, et je me suis beaucoup disputé avec elle. Et d’abord avec son journal.

Ma naissance au mois d’octobre a été pour ma mère une des catastrophes de l’année 1945. A cette époque, les morts prenaient toute la place. Les vivants étaient surnuméraires. Contre la fatalité qui veut que les morts soient la proie des vivants, ma mère faisait de son mieux pour que les vivants soient la proie des morts. Pour venger l’injustice qui leur avait été faite par Hitler, elle avait donné notre espace vital à nos gazés ou torturés familiaux et nous vivions dans les encoignures. Il nous arrivait parfois de nous aventurer à découvert. Mais alors, la trivialité de nos sécrétions et de nos besoins, la médiocrité de nos émotions, l’irrationalité de nos comportements étaient une disgrâce infligée à nos morts à l’affût, et sous leur regard dévitalisé, nous étions écrasés par le poids de notre indignité.

Ma grande affaire dans les années 40 ou 50 était de résister. Ma mère gardait son amour pour les morts et mon existence lui semblait incongrue. Je crois que je la rendais claustrophobe. Je l’enfermais dans la vie. Elle faisait son possible pour m’amener chez les morts. J’étais une boule informe, cachée dans le noir et dans mon lit. Les Boches rodaient dans la nuit et profitaient de mon sommeil pour venir me chercher. Ma mère, donc, était du côté des ombres, avec les Boches. Elle n’était pas la seule. Elle transportait Hélène et son Journal.

Le Journal était pour moi une œuvre de représailles, un témoignage brandi par ma mère comme les tables de la loi par un Moïse vengeur, pour nous interdire, à elle comme à nous, toute échappatoire. La malédiction du Journal était comme une chambre d’échos, réverbérant à l’infini le grondement effrayant du choc traumatique initial, et nourrissant la culpabilité que ma mère ressentait pour s’être physiquement éloignée d’Hélène, après son mariage en 1943. Elle était la main de Keats, dont Hélène elle-même ne voulait pas, celle des morts qui sort de l’eau pour agripper les vivants à la gorge.

J’ai toujours pensé qu’il faudrait un jour publier le Journal d’Hélène. Compte tenu des diverses calamités que cette publication a accumulées et va accumuler sur notre famille, je me demande bien pourquoi.

Je suppose qu’une des raisons était qu’Hélène s’était donné la peine de l’écrire. Une autre était sa puissance évocatrice. Ce qu’il racontait de la vie de notre famille avant et pendant la guerre, correspondait exactement à ce que j’en savais. Nourri au biberon d’étoiles jaunes, de déportation, de camps de concentration, et aussi d’une puissante conscience de classe avec à la fois ses privilèges, ses devoirs et ses interdits, le monde selon Hélène me paraissait familier et la publication du Journal, de nature à lui éviter d’être englouti par l’oubli, comme les civilisations disparues.

La partie la plus dramatique et impressionnante du Journal, qui concerne la première rencontre d’Hélène avec les aspects les plus tragiques de la condition humaine et ce que cette rencontre évoque chez elle, suscitait chez moi des réactions plus conflictuelles. Cette rencontre avec la tragédie me paraissait vécue par elle, et par ma mère, comme quelque chose d’unique et d’inconnaissable pour ceux qui n’étaient pas juifs et persécutés. Or, de mon point de vue, rien n’est plus universel que la tragédie et ses conséquences.

Comme Hélène, ceux que le drame frappe sont instantanément retranchés de la vie normale, isolés sur une planète ténébreuse, dont les autres, restés dans la vie normale ignorent l’existence. Et, inconscients des gouffres qui s’ouvrent sous les pieds de leurs frères, les épargnés continuent à vaquer à leurs occupations ordinaires pendant que leur voisin de table ou de palier est soumis à la torture. Comme les historiens dont parle Hélène, qui ignorent combien de souffrance se cachent sous les quelques phrases qui décriront son sort dans les livres d’histoire, on dira plus tard, « elle a perdu son mari », ou « il a perdu son fils » sans avoir la moindre idée des jours des nuits, des semaines, des mois ou des années de torture méticuleuse que ces phrases recouvrent. Et plus tard, revenus à la vie normale, les anciens torturés deviendront eux aussi étrangers au monde du malheur.

Je reconnaissais la puissance évocatrice et l’exactitude de la description par Hélène de ce que c’est concrètement que le malheur, mais l’utilisation qui en était faite dans la famille ainsi d’ailleurs que du malheur des juifs en général, me mettaient mal à l’aise. J’avais l’impression qu’en présentant la tragédie d’Hélène comme indicible et exemplaire, on insultait les victimes des tragédies ordinaires et qu’on retranchait Hélène de la communauté humaine.

L’impact considérable du Journal lors de sa publication tient à sa vérité humaine profonde. Etrangement peut être, l’histoire d’amour qu’il contient n’avait pas, pour moi, cette vérité. Je n’ai jamais vraiment cru à cette histoire telle qu’Hélène se la raconte et telle qu’elle est racontée maintenant. Elle est pour moi ce qu’une jeune femme vivant dans une famille ou on ne parlait ni d’argent ni de sexe écrirait dans son journal, en passant presqu’entièrement sous silence ce qu’était réellement son environnement affectif. Je voyais surtout dans ce conte édifiant, une manifestation des interdits de ma famille quand il s’agissait d’amour.

Si nous libérions le Journal de notre encombrante présence, son destin serait tout tracé. Prenons par exemple le documentaire de Jérôme Prieur, récemment diffusé sur France 2. Il est spécialement scrupuleux ce documentaire. Sauf que le Journal se termine en vrai par la triple exclamation « horror, horror, horror » et que Prieur nous fait croire qu’il se termine par une phrase prise ailleurs dans le Journal « Je reviendrai, Jean, je reviendrai ». Autrement dit, on passe de Shakespeare ou Conrad, à la collection Harlequin. Moi ça me fait réfléchir et je regarde le Journal avec les yeux des communicants. J’y vois alors un cocktail parfait pour une BD ou un film à succès, parce qu’il contient les trois éléments indispensables à tout blockbuster : de l’amour, des juifs et des nazis. On voit d’ici la bouleversante histoire d’amour entre deux beaux et intelligents jeunes gens sur fond de guerre puis de camps de concentration. De quoi faire saliver des députées européennes.

Au fur et à mesure qu’Hélène et son Journal passent dans le domaine public, qu’ils sont sans retenue mythifiés, sanctifiés et commémorés, ils perdent de leur substance et de leur humanité. A ce rythme il n’en restera bientôt que les os. Donc, Madame la députée, prenons garde, ou nous finirons par tuer Hélène pour de bon.