Un quart seulement des personnes citées dans les médias sont des femmes. A la veille des «Rencontres autour de la place des femmes dans l'information», Mediapart donne la parole à Isabelle Germain, fondatrice du site d'info LES NOUVELLES news, à l'origine de ces rencontres.

----------

Le journal d'information en ligne à vocation paritaire LES NOUVELLES news organise jeudi 9 juin des rencontres sur la place et l'image des femmes dans l'information, rencontres prévues bien avant l'affaire Strauss-Kahn.

Le sujet n'est pas nouveau mais toujours minimisé. Depuis 1995, les études du Projet mondial de monitorage des médias (GMMP) montrent que la parole des femmes pèse peu dans les médias. Elles sont sous-représentées et stéréotypées, elles représentent moins d'un quart des personnes citées et lorsqu'elles apparaissent, c'est le plus souvent en qualité de victime ou de façon anonyme (une passante, une jolie étudiante...) ou encore parce qu'elles ont un lien de parenté avec le héros de l'info. Tandis que les hommes sont plus souvent présentés en décideurs ou en experts.

Ces enquêtes sont connues depuis 1995, mais elles n'ont pas fait bouger les lignes. D'une étude à l'autre, les résultats se ressemblent. Les médias renvoient de la société une image plus sexiste qu'elle ne l'est en réalité. Et chacun d'entre nous se conforme à ce qu'il voit dans les médias, et en s'y conformant le confirme.

C'est pour sortir de ce cercle vicieux que nous avons créé le site d'info paritaire LES NOUVELLES news. Pour donner la parole aux femmes autant qu'aux hommes, sur tous les sujets, et sortir des stéréotypes qui enferment les hommes autant que les femmes dans des rôles traditionnels. Vaste programme !

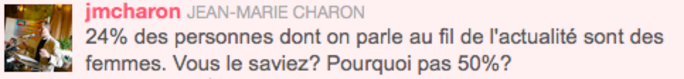

Confirmation sur Twitter. Jean-Marie Charon, grand sociologue des médias, qui nous fait l'amitié d'animer un des débats, communique sur les chiffres qui seront présentés.

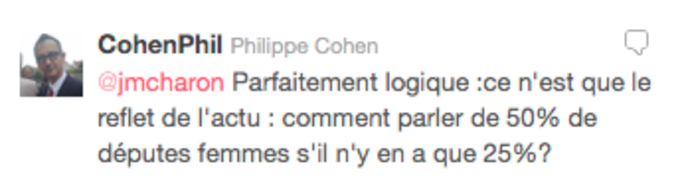

Illico, réponse assurée du journaliste Philippe Cohen: «ce n'est que le reflet de l'actu»...

Un peu court ! D'autant que les enquêtes du GMMP montrent un décalage entre la répartition hommes / femmes dans la vie et dans les médias. Dans la vie, les femmes retraitées sont par exemple bien plus nombreuses que les hommes retraités... alors que dans les médias la proportion hommes/femmes est inversée: c'est à eux qu'on tend le micro pour parler du montant des pensions, des loisirs des retraités. Idem pour les cadres et professions intermédiaires. Les femmes représentent 45% de cette population dans la vie, mais seulement 15% dans les médias. Le summum est atteint dans les pages sport: plus de 95% des sportifs vus dans les médias sont des hommes. Et les femmes ont intérêt à être jolies pour s'y faire une place.

Ceux qui dirigent les médias aujourd'hui ont beaucoup de mal à admettre qu'ils empruntent des biais sexistes, le plus souvent sans en avoir conscience. Et la «déconstruction» de vieux réflexes professionnels n'est pas simple. Nous l'éprouvons tous les jours aux NOUVELLES news. Les femmes responsables et engagées, nous les cherchons parmi les n° 2 dans les institutions, entreprises, associations où elles sont rendues invisibles par des hommes aux avant-postes. Nous les trouvons aussi dans les chemins «alter», hors du mainstream de l'info des grands médias. Pas facile de les mettre en lumière quand la course à l'audience pousse la plupart des médias à solliciter des personnes déjà connues ou à développer des sujets qui captent l'attention du plus grand nombre.

Pas facile non plus quand les femmes rechignent à se mettre en avant. Notre pire expérience: pour une interview sur un mouvement social des professionnels de la petite enfance, le porte-parole était un homme alors que près de 99 % de cette population est féminine. Complexe de Cendrillon, selon l'expression de Colette Dowling. Les filles sont éduquées pour attendre le prince, puis le mari, puis le patron ou le maître-à-penser tandis que les garçons sont éduqués pour conquérir, décider. Au fil de l'éducation, la féminité est associée à la passivité. Et les femmes qui s'exposent dans les médias font l'objet de critiques très cruelles. Nous l'expliquons avec notamment la chercheuse Marie-Josèphe Bertini, dans un hors-série papier que nous publions à l'occasion de nos rencontres.

Le rapport hommes, femmes, médias et société est complexe. Pas sûr que sur ce thème il puisse y avoir un avant et un après affaire DSK. Après un temps de sidération et de déni est venu, dans les médias, un temps de colère –un brin surjouée– contre le machisme de la classe politique. Tout d'un coup, la presse a semblé découvrir ce que des femmes politiques et écrivaines dénoncent dans moult ouvrages, répètent dans les marronniers du 8 mars (journée des femmes) ou consignent dans des rapports parlementaires... Comme un refrain que l'on entend vaguement sans y prêter attention. Comme si les décideurs, dans les hautes sphères des médias, avaient décrété que le sujet ne méritait pas plus que le récit amusé de quelques anecdotes. Comme si l'acharnement des puissants à écarter de la table du pouvoir la moitié de l'humanité laissait les médias indifférents. Puis la vie médiatique semble reprendre son cours. Avec une parole masculine omniprésente et une parole féminine en retrait. Jean-Michel Apathie par exemple, après avoir cédé au concert d'indignation, a affirmé lundi sur le plateau de Canal + qu'il y avait des sujets autrement plus importants.

Fermez le ban ? Non justement. Chercheurs, journalistes et femmes politiques ou dirigeantes en débattent jeudi 9 juin.

• • • • •

Les rencontres ont lieu à l'hémicycle du Conseil régional d'Ile-de-France, 57, rue de Babylone, 75007 Paris. Elles seront retransmises en wikiradio sur le site www.LESNOUVELLESnews.fr

Consulter le programme détaillé et s'inscrire