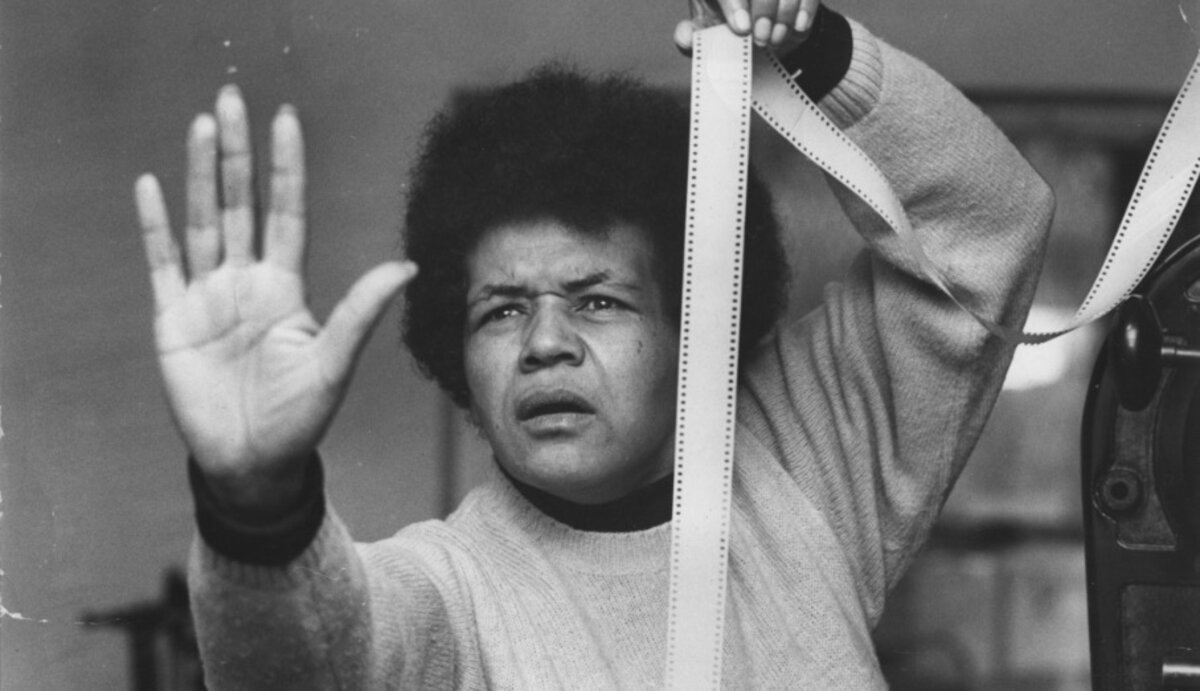

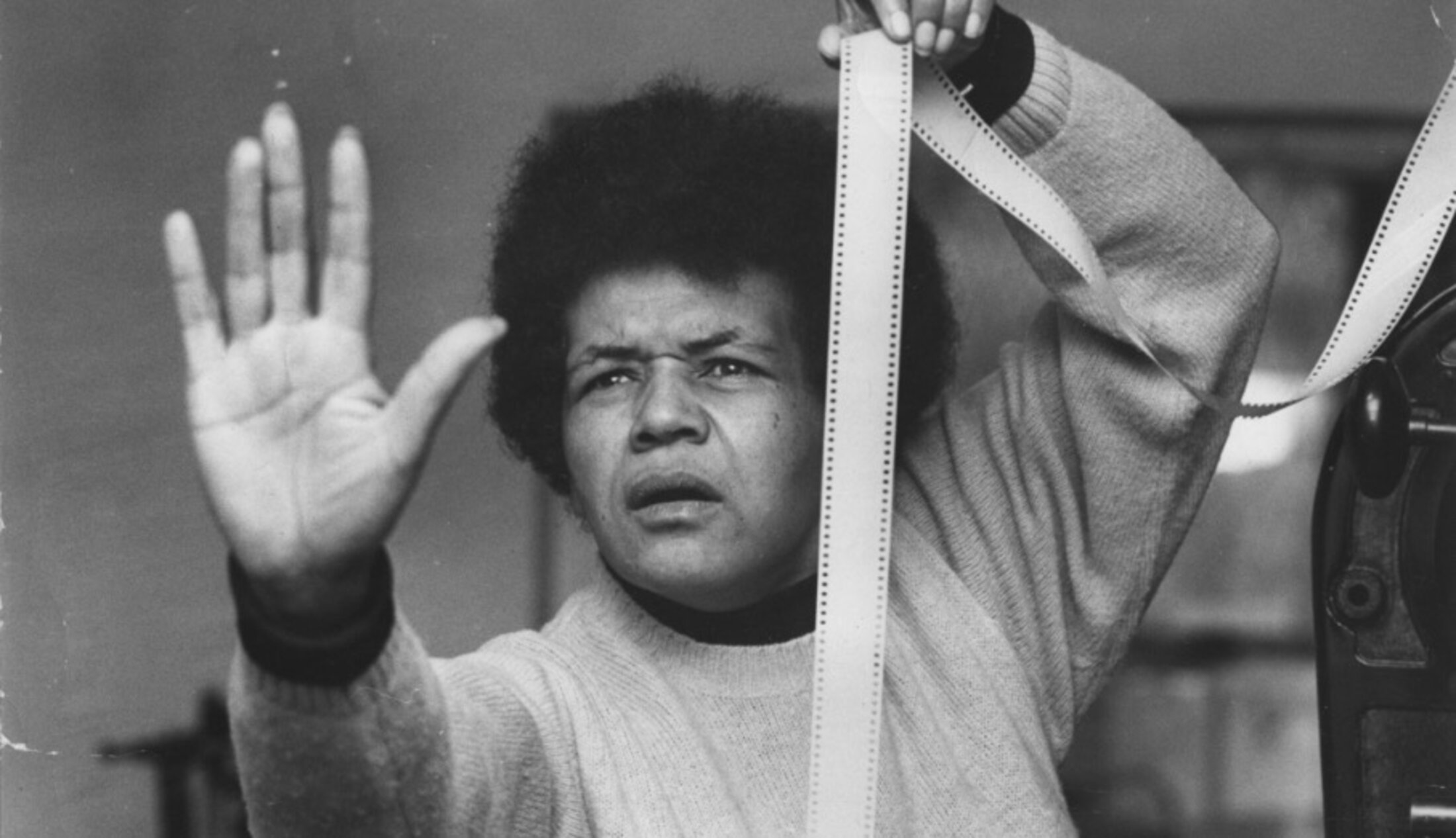

La voix des persécutés et des insoumis, la cinéaste Sarah Maldoror, pionnière du cinéma panafricain s’est éteinte le 13 avril 2020 des suites du coronavirus.

Son œuvre cinématographique lumineuse de plus de quarante films, est le reflet d'une vaillante combattante, curieuse de tout, généreuse, irrévérencieuse, soucieuse de l'autre qui porta glorieusement le poétique au-delà de toutes frontières.

Née le 19 juillet 1929, d'un père guadeloupéen (Marie-Galante) et d'une mère du Sud-Ouest (Gers), elle choisit le nom d’artiste de Maldoror en hommage à Lautréamont, poète loué par les surréalistes auteur des Chants de Maldoror. Toute sa vie, ses actes et ses choix seront un écho à ce premier geste.

Après des débuts au théâtre, elle fonde en 1956 « Les griots », première troupe composée d'acteurs africains et afro-caribéens « pour en finir avec les rôles de servante », disait-elle et « faire connaître les artistes et écrivains noirs ». L’affiche de leur première mise en scène, Huis clos, est signée de l’artiste cubain Wifredo Lam. Suivront des pièces de Aimé Césaire (La tragédie du Roi Christophe) et de Jean Genet (Les nègres), mis en scène par Roger Blain. Cette dimension théâtrale et son désir de transmission d’autres cultures seront au cœur de sa conception de la création.

En 1961, Sarah Maldoror se rend à Moscou pour étudier le cinéma, sous la direction de Mark Donskoi. Elle y apprendra la conception du cadre, le travail en équipe et une disponibilité constante pour l’imprévu : « Toujours être prêt à saisir ce qui peut être derrière le nuage », disait-elle.

Après ce séjour soviétique, elle rejoindra les pionniers de la lutte des mouvements de libération africains, en Guinée, Algérie et Guinée-Bissau aux côtés de son compagnon Mario de Andrade, poète et homme politique angolais, qui fut le fondateur du Mouvement pour la libération de l’Angola (MPLA) et son premier Président. De cette union naîtront deux filles, Annouchka à Moscou et Henda à Rabat.

Agrandissement : Illustration 1

Cette dimension politique occupe une place centrale dans son œuvre. Elle aimait à répéter que « pour beaucoup de cinéastes africains, le cinéma est un outil de la révolution, une éducation politique pour transformer les consciences. Il s’inscrivait dans l’émergence d’un cinéma du Tiers Monde cherchant à décoloniser la pensée pour favoriser des changements radicaux dans la société ».

Elle fit ses débuts cinématographiques à Alger, aux côtés de Gilo Pontecorvo sur La bataille d’Alger (1965), puis de William Klein pour le Festival panafricain d’Alger (1969). Son premier film Monangambee (1969), adaptée de la nouvelle de Luandino Vieira Le complet de Mateus, traite de l’incompréhension entre le colonisateur et le colonisé. Sublimé par la musique du Chicago Art Ensemble, ce coup de maître se voit décerner plusieurs prix, dont celui de meilleur réalisateur, par le Festival de Carthage en Tunisie.

Dans Sambizanga (1972) – scénario de Maurice Pons et Mario de Andrade –, elle dresse, à travers le trajet politique d’une femme dont le mari se meurt sous la torture en prison, la lutte du mouvement de libération angolais. Ce film, vivement récompensé, est une des œuvres majeures du cinéma africain et assoit sa réputation internationale d’artiste engagée.

Installée à Paris, elle privilégie alors le format du documentaire qui lui permet de définir au travers de portrait d’artistes (Ana Mercedes Hoyos), de poètes (Aimé Césaire, Leon Gontran Damas), de précurseurs (Toto Bissainthe), l’horizon nécessaire à la réhabilitation de l’histoire noire et de ses figures les plus marquantes mais pas seulement. Ces portraits de Joan Miro, Louis Aragon ou Emmanuel Ungaro témoignent de son brillant éclectisme. Ministre de la culture, Fréderic Mitterrand dira « qu’elle aura fortement contribuée à combler le déficit d’images de femmes africaines devant et derrière la caméra ».

Sarah Maldoror a mis l’acuité de son regard au service de la lutte contre les intolérances et les stigmatisations de tous types, (Un dessert pour Constance, d’après une nouvelle de Daniel Boulanger) et accorda une importance fondamentale à la solidarité entre les opprimés, à la répression politique, et à la Culture comme unique moyen d’élévation d’une société.

Lors de sa dernière intervention publique au Musée Reina Sofia (Madrid mai 2019) qui lui rendait hommage, elle répéta combien les enfants devaient aller au cinéma, lire de la poésie dès leur plus jeune âge, pour construire un monde plus juste.

Révoltée au franc-parler, humaniste résolue, Sarah Maldoror célébra l’engagement de l’artiste et l’art comme acte de liberté. Son ami le poète Aimé Césaire lui écrivit ces mots :

A Sarah Maldo...

qui,

caméra au poing,

combat l’oppression,

l’aliénation

et défie

la connerie humaine

Nous resterons toujours attentifs au nuage, promis !

Annouchka de Andrade et Henda Ducados

le 13 avril 2020

> L'un des derniers films de Sarah Maldoror, "Regards de mémoire", comprenant des entretiens avec Aimé Césaire et Édouard Glissant:

> L'hommage rendu à Sarah Maldoror, en Avignon, en juillet 2012, par les "Écrans du Tout-Monde" au Théâtre des Outre-Mer en Avignon de la Chapelle du Verbe Incarné: