« Soi-disant au diapason d’une opinion publique “ unanime ” contre l’altérité associée à l’insécurité, le populiste place le débat sécuritaire au cœur du champ politique. » Par Michel Porret, professeur d’histoire moderne à l'université de Genève, qui analyse les contextes politiques français et suisse.

Le mot « populisme » (néologisme français en 1929) désigne tout d’abord une école littéraire qui décrit la vie des « gens du peuple ». Le concept qualifie ensuite l’importance sociale et politique donnée aux couches populaires contre les élites étatiques, puis plus tard contre la démocratie représentative (1). Le terme de populisme s’est appliqué à un courant politique russe des années 1850-1880 et à un mouvement politique américain de la fin du XIXe siècle. D’un côté, la mouvance révolutionnaire Narodniki (partisans du peuple, ceux qui se sacrifient pour le peuple) qui prône un système socialiste agraire puis bascule en partie dans le terrorisme anti-tsariste. De l’autre, des organisations d’agriculteurs nord-américains confrontés après 1850 à l’hégémonie financière des compagnies ferroviaires sur l’accès au domaine public, mais aussi des associations d’ouvriers de Chicago opposés aux taux bancaires « abusifs ».

Depuis la fin du XIXe siècle, plusieurs moments populistes émaillent l’histoire politique. En France, le boulangisme (1889-1891) et le poujadisme (1953-1958) illustrent cette tradition antidémocrate. Le général Georges Boulanger attise le patriotisme revanchard d’après 1871 contre la Prusse. Entre le sabre et le goupillon, il mobilise le « peuple » pour miner la IIIe République en faisant notamment le jeu des monarchistes. Sur fond de révolte antifiscale, Pierre Poujade, à la tête de l’Union de défense des commerçants et des artisans, combat les grandes surfaces et fustige la démocratie de la IVe République. Parti politique né à Zurich en 1971 de la fusion de trois formations agrariennes, l’UDC, économiquement libéral et moralement conservateur, flatte la fibre populiste pour enfermer la Suisse dans le réduit de ses valeurs « éternelles ». Le parti national attise l’émotion xénophobe, la peur de l’altérité et la pulsion sécuritaire.

Aujourd’hui, la culture politique du populisme prospère dans la méfiance des institutions démocratiques et le désespoir social. Elle prône le recours « naturel » à l’autorité supérieure du peuple, mais s’incarne dans un tribun charismatique qu’appuie un parti autoritaire. « Criminalité endémique », « insécurité galopante », chômage qu’accentuent les travailleurs étrangers : le populiste attribue les maux sociaux à la démocratie représentative. Acoquinée avec les « milieux de l’argent », l’élite politique entretient son clientélisme et ses privilèges, selon la doxa populiste. Il s’agit alors de rendre « transparent » l’État pour débusquer les politiciens « égoïstes » et leur arracher les manettes du pouvoir afin de les rendre aux vrais élus du peuple. Les solutions populistes répondent au « bon sens populaire » : enfermer à vie des justiciables qui ont commis un crime grave, boucler les frontières pour protéger la communauté, sécuriser l’espace public en luttant contre le « laxisme » de la justice et de la police. Revendiquant la souveraineté directe des « gens simples », le chef populiste en exacerbe les préjugés émotifs – machisme, nationalisme, xénophobie, racisme, vindicte, suprématie confessionnelle. Soi-disant au diapason d’une opinion publique « unanime » contre l’altérité associée à l’insécurité, le populiste place le débat sécuritaire au cœur du champ politique.

Depuis une décennie, un cancer moral ronge la démocratie : le populisme pénal qui a prospéré en France sous la présidence de Nicolas Sarkozy (peines plancher, répression des mineurs délinquants, polémique sur la récidive, jugement des aliénés, etc.). Avec l’initiative populaire pour l’internement perpétuel des délinquants les plus dangereux (votée en 2004, inscrite en 2008 dans le Code pénal), la Suisse serait-elle devenue un laboratoire social du populisme pénal ? Après l’initiative de l’UDC sur l’expulsion des « criminels étrangers » accepté le 29 novembre 2010 à 53 % par le souverain, on pourrait le croire. Au gré de sordides faits divers, l’idéologie du populisme pénal attise la peur sociale et la vindicte punitive. Elle mobilise la souffrance des victimes à des fins sécuritaires et politiciennes.

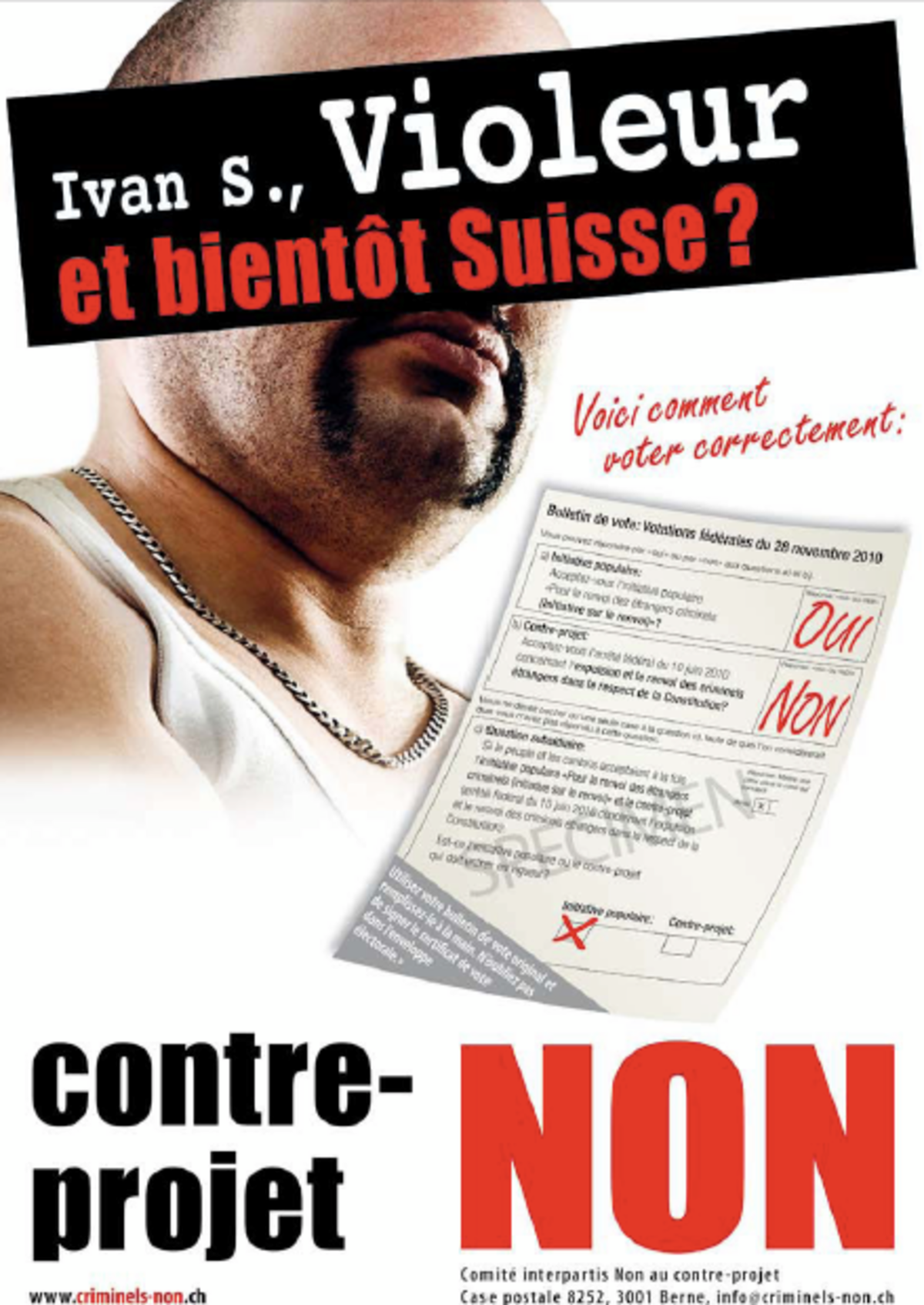

Agrandissement : Illustration 1

Au nom de la « force », l’UDC bâtit sa légitimité « populaire » sur la dénonciation émotive de la criminalité étrangère galopante et de l’insécurité collective qui en découle. En 2010, la propagande nationale de son initiative sur l’expulsion automatique des « criminels étrangers » miniaturise la tendance lourde du populisme pénal. Une affiche de l’UDC en résume la philosophie : trois faciès d’individus évoquent la culture policière du portrait judiciaire né au XIXe siècle avec la photographie « de face » et « de profil ». Si un trait noir floute leurs yeux (voir la photographie prise sur les scènes judiciaires), leur patronyme balkanique en fait des suspects ethniques. Contre la criminalité cosmopolite, la même affiche affirme (comme dans une statistique judiciaire) que les prisons enferment 70 % d’étrangers. Dénué de sociologie pénitentiaire, ce message d’insécurité culmine dans une autre affiche du même parti. On y voit en gros plan le portrait (sans le haut du visage) d’« Ivan S., violeur et bientôt suisse ». La dangerosité du prédateur sexuel ressort de sa posture corporelle en maillot de corps.

Le populisme pénal de l’UDC n’étonne pas. Or, il contamine la culture politique démocratique. Là réside son effet pernicieux. Durant la même campagne de 2010 sur les « criminels étrangers », malgré sa tradition chrétienne et démocratique, le PDC surenchérit dans le populisme pénal pour soutenir le contre-projet gouvernemental. Son affiche électorale est édifiante. Elle nous place sur la scène du crime ! Un manichéen montage photo oppose le délinquant endurci dans le mal et le voleur par nécessité : la propagande renoue ici avec la criminologie du XIXe siècle. Sur la gauche de l’affiche, dans un cadre urbain délabré, on y voit un homme à peau claire gisant au sol. La souffrance déchire son visage. Il se fait massacrer à coup de matraque par un individu debout, dont la face montre la détermination homicide. La droite de l’affiche montre un supermarché désert avec un adolescent vêtu d’un anorak dont le col figure un foulard oriental (cheich, keffieh). La première scène du crime renvoie à des « lésions corporelles graves » ; la seconde à un « vol avec effraction de 200 francs ». La question posée : qui doit être expulsé ? Qui ne doit pas l’être ? En défendant un projet modéré pour l’expulsion des criminels étrangers, le PDC pactise avec le populisme pénal. Objectif : mobiliser l’émotion victimaire pour résoudre une solution de politique judiciaire toujours incompatible avec la vindicte populaire.

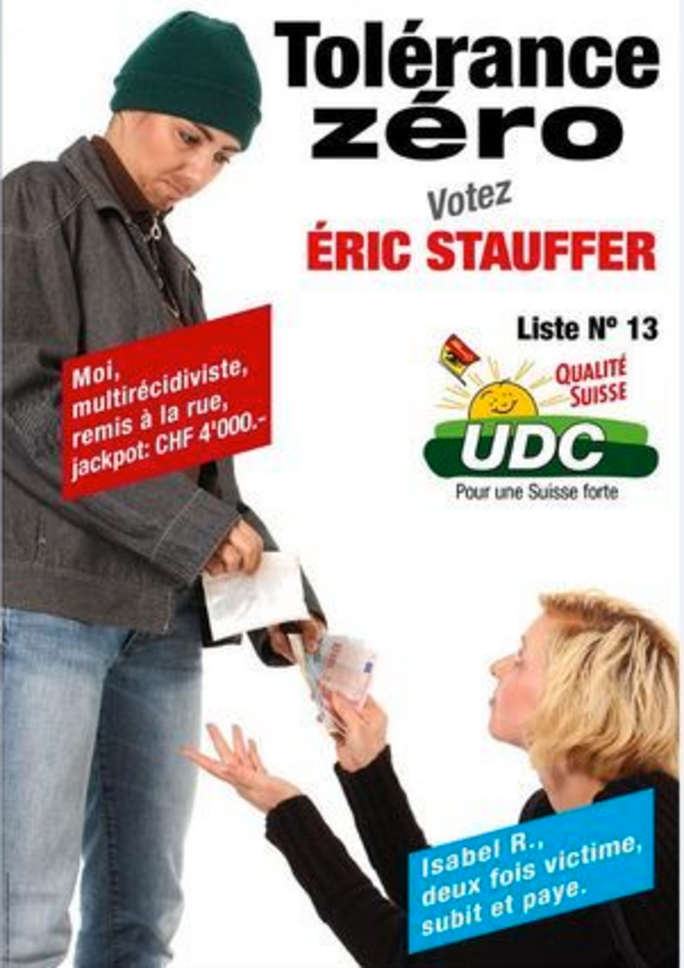

Abandonnant toute morale civique, le populisme pénal a contaminé la récente campagne électorale pour l’élection complémentaire d’un membre du Conseil d’État (17 juin 2012). Champion de l’UDC, le candidat du Mouvement cityen genevois (MCG) prône la « tolérance zéro » en matière d’insécurité. Son affiche électorale oppose l’ordre policier à la criminalité ethnique des « agressions, vols, cambriolages, dealers ». D’un côté, le chef populiste pose devant une voiture de police (« Urgence 117 » !). De l’autre, le faciès de « Salamanovitch S., multirécidiviste. Vol avec agression sur une personne âgée ». Message banal : le politicien protège les plus démunis en briguant la direction de la police afin que Genève ne soit plus le « paradis pour criminels ». Son tract électoral récidive. Qu’y voit-on ?

Un homme avec un bonnet noir tend un sachet de drogue contre des euros à une femme blonde agenouillée. D’un côté, le prédateur social, le « multirécidiviste, remis à la rue avec un jackpot de 4 000 francs ». De l’autre, en posture de dominée, « Isabel R., deux fois victime, subit et paye ». La blonde à genoux devant le crime fustige implicitement le laxisme supposé de la conseillère d’État genevoise responsable dès 2009 du Département de la sécurité, de la police et de l'environnement.

La bassesse machiste contre une femme d’État n’a guère suscité de condamnation solennelle. Dommage ! Doit-y voir le symptôme de la banalisation politico-médiatique du populisme pénal ? Son poids croissant dans le débat démocratique (et médiatique) illustrerait l’épuisement du discours politique sur les valeurs mêmes de la politique. Sous l’État de droit, la justice et la police sont des pouvoirs indépendants. Le temps judiciaire et le temps policier ne coïncideront jamais avec l’émotion victimaire et la démagogie sécuritaire. En affirmant que la police est l’ultime barrière de la société, en pointant la criminalité ethnique, en déplorant le laxisme judiciaire, en braquant l’opinion victimaire contre les institutions pénales de l’État de droit, le populisme pénal entretient de pernicieuses illusions. Il construit l’imaginaire d’insécurité sociale… dont il se repaît pour exister.

Le tribun populiste serait-il un démagogue qui allume les peurs sociales des plus fragiles pour nourrir son ambition politique ? Son projet échoue dans les urnes puisque le dimanche 17 juin, il arrive bon perdant, en troisième position à l’élection complémentaire au Conseil d’État genevois (exécutif), derrière les candidats du centre droit (Parti Libéral radical, 39,8 %) et du parti socialiste (28,3), en totalisant pourtant 27,6 %.

La leçon de cette élection complémentaire est peut-être inquiétante : près de 30 % des votants ont entendu les sirènes du populisme pénal. Cet ingrédient toxique du débat sécuritaire serait-il devenu une nouvelle donne de la culture politique d’aujourd’hui ? En France, la nouvelle ministre de la justice Christiane Taubira est devenue la cible du populisme pénal lorsque la droite l’accuse violemment maintenant de favoriser pénalement la « culture de l’excuse » pour les délinquants. Il est vrai que la ministre revient sur les dérives du populisme pénal du gouvernement Sarkozy, notamment la suppression des « peines planchers » et peut-être celle de la « rétention de sûreté », cette sanction administrative de détention illimités qui s’ajoute à la peine légale contre des justiciables « dangereux » mais qui ont purgé leur peine selon le Code pénal.

(1) Pierre-André Taguieff, L'illusion populiste : essai sur les démagogies de l'âge démocratique, Flammarion, 2007.