« Passons. Passons le prélude. Aux insultes » (Jean Genet, Les Bonnes)

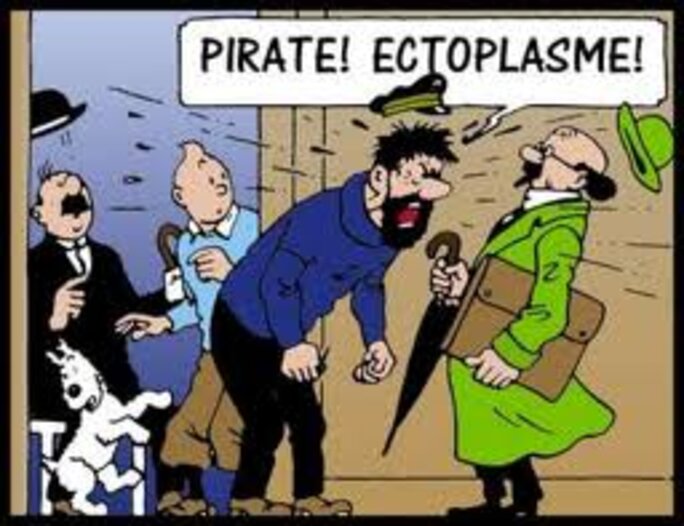

Insulter revient, étymologiquement, à sauter sur quelqu’un. L'insulte est une attaque physique avant que le mot ne prenne le sens d’assaut verbal. Elle se fait alors épigramme, invective, injure, en une gradation infinie de nuances, de la légèreté à l’agression caractérisée, d’ailleurs susceptible de sanctions pénales.

On conçoit combien l’insulte peut-être source d’inspiration pour les écrivains, dans leurs récits comme leur correspondance, dans leurs poèmes, diatribes ou pièces de théâtre. L’anthologie que publient les éditions 10/18 (version poche du volume paru chez Inculte) en offre un aperçu réjouissant. Elle débute avec la « bande de cons » prenant l’autobus des Exercices de style de Queneau et s’achève sur une Leçon de politesse de Pierre Louÿs, liste de « ne dites pas » mais « dites » à interdire aux mineurs.

Entre deux, Zola, Molière, Genet, Rabelais, Apollinaire ou Shakespeare nous invitent à un véritable voyage au long cours : l’insulte est drôle, piquante, inventive. De quoi largement renouveler le catalogue de noms d’oiseaux et autres horreurs à servir dans les embouteillages ou les transports en commun, sortir des stéréotypes qui alimentent les disputes conjugales et faire preuve de culture même dans nos moments les plus orduriers. Cette anthologie en regorge, de l’indémodable « sale gueule de peigne-cul » (Louis Pergaud) au plus insolite « ratée du sommier », « refroidie du rez-de-chaussée », « virtuose du solo de mandoline » (San-Antonio à l’adresse d’une « ulcérée de la jarretelle », i.e. une journaliste qui n’avait pas aimé un de ses livres).

Ne dites plus « connard » mais « cher connard », en référence à Ivan Brunetti. Ou apostrophez votre meilleur ennemi d’un « vieux con » à la Lautrec, cité dans le Journal de Jules Renard à la date du 15 octobre 1901 : « Toulouse-Lautrec était sur son lit, mourant, quand son père, un vieil original, vient le voir et se met à attraper des mouches. Lautrec dit : "Vieux con !" et meurt ». À moins que vous ne préfériez le « vous êtes un cul — si j’ose dire, un "cul" sans musique » (Erik Satie) ou un « je t’emmerde à tour de bras » (du même).

« La colère a ses privilèges » (Shakespeare). L’insulte est un vocabulaire mais aussi une syntaxe, un art de la composition et du décalage (« Ferme ta pénible bouche », Werner Schwab). Elle emprunte à l’ordure, au scatologique, au sexe. Elle aime les marges, le blasphème, puise au plus cru. Elle fut le levier de renouvellements poétiques majeurs (Baudelaire, Rimbaud ou, déjà, L'Arétin ou Scarron), la langue d’adresse des écrivains à la critique (« pigistes de CM2 », pour Jean-Christophe Menu) comme de déclarations d’amour ironiques. Elle mêle gouaille et mots rares, bassesse et orgueil bafoué, défense et agressivité. Et l’on finira sur ce savoureux dialogue, extrait de Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, qui combine ces registres féconds :

« Martha se lève et marche rapidement vers George. Menaçante.

Ca t’amuse, sale con ?

George arrête le disque. Calme.

Qu’est-ce que tu dis, chérie ? »

L’Art de l’insulte. Une anthologie littéraire d’Elsa Delachair, illustrations de Yann Legendre, 10/18, 218 p., 7 € 50.