Le fil des poches, printemps-été 2012. On croirait un nom de collection, oui, mais au pluriel : aimés en grand format, ces livres reviennent en poche. Passage en revue et choix. Il sera question de Patti Smith et Robert Mapplethorpe, de «l’Elbe impossible et radieuse, immobile sur l’horizon», de la vie sexuelle des super-héros. Et d'une Blonde à Manhattan.

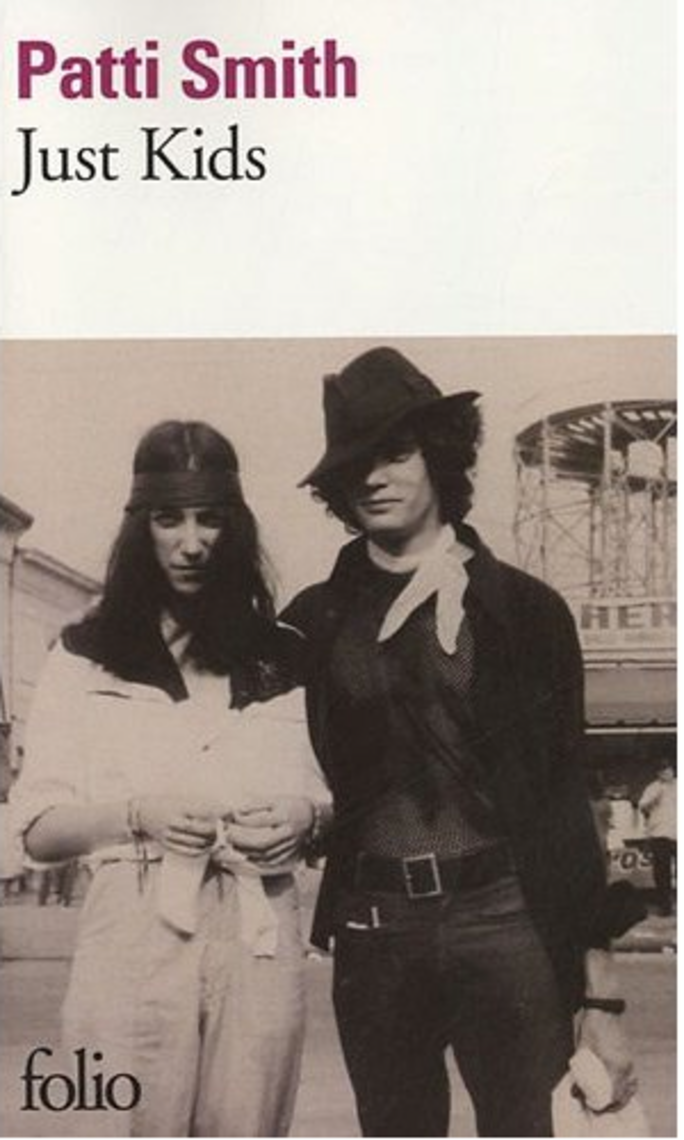

Just Kids, Patti Smith, traduit de l’américain par Héloïse Esquié, Folio, 386 p., 30 photographies, 7 € 13

Deux jeunes gens se rencontrent par hasard à Brooklyn. Ils ont vingt ans, veulent vivre de leur art. Ils galèrent, connaissent la bohème, finissent par hanter le Chelsea Hotel, croisent Ginsberg, Kerouac, Janis Joplin, Lou Reed et Andy Warhol. Just Kids est sans doute une des plus belles histoires d’amour jamais écrites, au-delà de la séparation et de la mort. Elle s’appelle Patti Smith, elle devient poète, performeuse, chanteuse, écrivain. Il s’appelle Robert Mapplethorpe, photographe. Ce récit est l’un des plus bouleversants que j’aie jamais lus. Au point de ne jamais avoir réussi à écrire une ligne sur lui. Chaque mot sonnait faux, banal, réducteur. Alors un extrait de Just Kids. Et une injonction : ne passez pas à côté.

"Nous nous sommes levés tôt, Robert et moi. Nous avions mis de l’argent de côté pour notre anniversaire. La veille au soir, j’avais préparé nos tenues et lavé nos affaires dans l’évier. Il les a essorées, car ses mains étaient plus fortes, et les a étendues sur la tête de lit en acier que nous utilisions comme fil à linge. Afin de s’habiller à la hauteur, il a démantelé l’œuvre dans laquelle il avait étendu deux tee-shirts noirs sur un cadre vertical. (…)

Il a mis le livre que j’étais en train de lire, mon pull, ses cigarettes et une bouteille de soda à la vanille dans un sac blanc. Il ne détestait pas le porter, car ça lui donnait des allures de marin. Nous avons pris la F jusqu’en bout de ligne.

J’ai toujours adoré le trajet jusqu’à Coney Island. La simple idée de pouvoir aller à l’océan en métro était follement magique. J’étais profondément absorbée dans une biographie de Crazy Horse quand j’ai soudain réintégré le présent. J’ai posé les yeux sur Robert. Avec son chapeau années quarante, son tee-shirt filet noir et ses sandales mexicaines, il ressemblait à un personnage de Brighton Rock.

Le métro est arrivé à destination. Je me suis levée d’un bond, pleine d’une joie impatiente tout enfantine, et j’ai remis le livre dans le sac. Il m’a pris la main.

Il n’y avait rien pour moi de plus merveilleux que Coney Island, avec son innocence crue. L’endroit avait tout pour nous plaire : les stands de jeux défraîchis, les signaux quasi effacés d’un temps révolu, la barbe à papa et les poupées Kewpie sur bâtonnet, vêtues de plumes et de hauts-de-forme pailletés. Nous nous promenions entre les attractions foraines qui rendaient leur dernier souffle. Elles avaient perdu de leur éclat, même si on y voyait encore des curiosités humaines telles que le garçon à tête d’âne, l’homme-alligator ou la fille à trois jambes. Le monde des freaks fascinait toujours Robert, même si ces derniers temps il les délaissait dans son oeuvre au profit de garçons tout de cuir vêtus.

Nous avons flâné le long de la promenade et nous nous sommes fait prendre en photo par un vieil homme avec un appareil rudimentaire. Nous devions attendre une heure avant que le portrait soit développé, aussi nous sommes allés au bout de la longue jetée, où il y avait une cabane qui vendait du café et du chocolat chaud. Des images de Jésus, du président Kennedy et des astronautes étaient collées sur le mur derrière la caisse. C’était un de mes endroits préférés au monde, et dans mes rêveries je m’imaginais souvent y trouver un boulot et vivre dans un des vieux immeubles derrière Nathan’s.

(…)

Une terrible tempête a balayé la jetée dans les années 80, mais Nathan’s, le stand préféré de Robert, est demeuré.

En temps normal, nous n’avions pas assez d’argent pour nous payer un hot-dog et un Coca. Il mangeait la plus grande partie de la saucisse, et moi la plus grande partie de la choucroute. Mais ce jour-là nous avions assez pour deux de chaque. Nous avons traversé la plage pour aller dire bonjour à l’océan, et je lui ai chanté la chanson “Coney Island Baby” des Excellents. Il a écrit nos noms dans le sable.

Ce jour-là, nous étions simplement nous-mêmes, sans l’ombre d’un souci. Nous avons eu de la chance que cet instant soit immortalisé par un appareil photo rustique. C’était notre premier vrai portrait new-yorkais. Qui nous étions. Quelques semaines seulement auparavant, nous étions au fond du trou, mais notre étoile bleue, comme disait Robert, se levait. Nous avons repris le métro pour le long trajet du retour, nous sommes rentrés dans notre petite chambre et nous avons dégagé le lit, heureux d’être ensemble”.

(La photo évoquée est celle qui figure en couverture du livre)

La vie sexuelle des super-héros, Marco Mancassola, traduit de l’italien par Vincent Raynaud, Folio, 593 p., 8 € 17

En 2006, Deborah Eisenberg publiait un roman implacablement titré Zwilight of the Superheroes (Le crépuscule des superhéros, disponible en Points). Marco Mancassola lui donne la réplique (sismique) avec La Vita erotica dei superuomini (La Vie sexuelle des super-héros). Comme l’illustration romanesque des installations de Gilles Barbier, L’Hospice (2002) ou du passage des Heroes de David Bowie (1977) – «we can be heroes / just for one day» - aux Zeroes, dix ans plus tard, sur l’album Never let me down. «Ne tombe pas», derniers mots, murmurés, de La Vie sexuelle des super-héros, justement.

Dans le roman de Marco Mancassola, Mystique joue les transformistes pour un show TV. Batman a 60 ans, il est redevenu Bruce Wayne, lifté, icône gay, vie creuse et spleen depuis le meurtre de Robin un soir à Central Park. Red Richards, ex Mister Fantastic, siège dans des conseils scientifiques et épaule la NASA. Superman, perclus de rhumatismes, est à la retraite.

Nouveau millénaire, les héros sont fatigués. New York a changé, Mister Fantastic aussi :

«Autrefois, c’était le centre du monde : un bouquet de tiges en béton plantées dans le granit, un dédale de rues dont les bouches d’égouts dégageaient en permanence la vapeur du rêve. Autrefois, c’était sa ville, l’endroit où il accomplissait ses exploits, où sa femme l’aimait sans réserves et où la moindre phrase prononcée sonnait comme une réplique parfaite».

«C’était la fin des années quatre-vingt, le monde des super-héros s’était dissous et Batman avait révélé son existence au public. Ce n’était plus un secret depuis des années et Bruce s’était contenté d’officialiser la nouvelle, de devenir réel aux yeux du monde, d’assumer une identité de tous les jours. Il était régulièrement apparu dans diverses émissions télévisées et avait assisté à des cérémonies organisées par la police.

Robin avait été contrarié par ce virage. Il estimait que le monde avait besoin de héros légendaires, enveloppés dans les brumes de l’impossible. "Devenir réel, c’est ce qu’il y a de pire pour un super-héros".»

Aujourd’hui, les combats des super-héros sont des querelles d’audimat : qui du Celebrity Mystique Show ou de l’émission présentée par Namor aura la plus belle part de marché ? Namor, «célèbre animateur, ancien super-héros muni de branchies et champion de natation», en est aujourd’hui réduit à mettre en scène le prétendu sauvetage de cinq nageurs inconscients dans l’East River pour «conquérir un peu d’espace dans les journaux» et «se faire ainsi de la publicité, à lui-même et à son émission».

Bruce Wayne, ex Batman, est devenu la caricature de Pat Bateman, héros de papier d’American Psycho. Des Comics à Bret Easton Ellis. Son heure de gloire est passée, Bruce ne pose plus que pour des calendriers en «roi de l’homo-érotisme» ou une statue en latex grandeur nature de Nathan Quirst, «artiste à succès» qui s’entend à «stimuler les zones érogènes» du système, mixte de Damien Hirst et Jeff Koons. Spectacle, scandale, règne du paraître et de la représentation : sinon la fin du monde, du moins la fin d’un monde.

Un monde où l’héroïsme était encore possible, où le combat contre le mal avait un sens. «Autrefois», donc, l’adverbe qui ouvre l’extraordinaire roman de Marco Mancassola. Le monde d’avant le 11 septembre, sans doute, présent dans son immense absence. En creux dans la description de l’attentat qui coûte la vie au fils de Mister Fantastic, Franklin, le «fils préféré de l’Amérique» :

«Quelques semaines plus tard, dans les rues de New York, la circulation serait interrompue, les gens descendraient de voiture, sortiraient des immeubles et, parcourus d’un frisson, lèveraient les yeux vers une colonne de fumée montant de la tour».

Aujourd’hui est sombre, «période infâme où tous vivaient dans la panique, s’agitant dans le noir comme dans une fourmilière, et où chaque projet semblait impossible, y compris celui, pour deux personnes, de se rencontrer et de se reconnaître pour de bon». Et dans le roman de Marco Mancassola, les histoires d’amour finissent mal, très mal.

Comment aimer, comment croire, quand plus rien n’a de sens ou de valeur ? Quand les super-héros deviennent les personnages d’un «livre à scandale», dû à leur ancien médecin, Joseph Szepanski, La Vie sexuelle des super-héros, savoureuse mise en abyme, révélant que Batman envisageait un lifting anal, que Mister Fantastic, l’homme caoutchouc, n’a jamais eu aucune idée de la longueur réelle de son sexe, ou qu’une fille est morte pour avoir «eu la mauvaise idée de tailler une pipe» à l’Homme de Béton, Ben Grimm ?

Scandales, «suppositions morbides», ragots… Les super-héros ne figurent plus que dans les rubriques people ou judiciaires, depuis qu’une mystérieuse organisation a décidé de les éliminer un par un.

Robin, première cible. Puis Mister Fantastic, Batman et Mystique reçoivent à leur tour des messages anonymes d’adieu. Ils sont des cibles, visés dans leur vie la plus intime, leurs comportements sexuels. Denis De Villa, le mystérieux inspecteur aux yeux rouges, mène l’enquête. Son frère, Dennis, journaliste, couvre les procès. Qui tue les super-héros ? Quel but poursuit cette organisation insaisissable ?

Marco Mancassola nous plonge dans l’agonie d’une civilisation, la nôtre, à travers un récit qui parodie tous les genres – marvels, polars, BD, romans d’amour – et tous les registres, de l’ironie à la poésie. Méditation sur la puissance, les fins, le désir comme moteur du monde, La Vie sexuelle des super-héros donne ses pleins pouvoirs à la fiction. Le roman immense, crépusculaire et somptueux, d’un auteur qui s’impose comme l’une des voix majeures de la littérature italienne contemporaine. (Article paru dans le Bookclub en février 2011)

(Deborah Eisenberg, Le Crépuscule des superhéros, traduit de l'américain par Madeleine Nasalik, Points, 2011, 6 € 74)

D’acier, Silvia Avallone, traduit de l’italien par Françoise Brun, éd. Liana Levi, « Piccolo » n°88, 400 p., 12 € 50

Un premier roman fascinant, publié en Italie en 2010, en France en 2011, un texte sous le signe de la violence, celle des sens, des sentiments et des désirs. Sous la chaleur écrasante d’un été italien, s’exacerbent tensions et sensualité. Francesca et Anna rêvent, l’une de devenir miss Italie, l’autre d’être quelqu’un. Tout les oppose en apparence, tout les rassemble dans leur manière de vivre leur adolescence telle une interminable attente, dans une violence sourde et intime. D’acier se situe à Piombino, ville côtière et ouvrière, dominée par La Lucchini, une aciérie, et son haut fourneau, «vous pouvez l’appeler par son nom: Afo4. Ou l’estropier en Ufo, comme tout le monde». Francesca et Anna, «treize-ans-presque-quatorze», rêvent de l’île d’Elbe à 4 km à peine, «paradis impossible», matérialisation de leurs rêves de réussite et d’évasion de «ce putain de trou».

«Cet été 2001, personne ne peut l’oublier. Et la chute des tours jumelles ne fut, au fond, pour Anna et Francesca qu’une des composantes de cette immense exaltation de découvrir que leurs corps changeaient.» Des corps qui explosent de beauté et de sensualité sur la plage, «ces seins, ce cul, ce sourire insolent qui disait: j’existe».

D’Acier (aujourd’hui traduit dans 14 pays) est un roman âpre, poétique et politique par lequel nous avons découvert une voix singulière, celle de Silvia Avallone, qui, selon son éditrice, Liana Levi, incarne un renouveau de la littérature italienne, en prise directe avec le présent.

Agrandissement : Illustration 7

Mediapart avait évoqué ce roman et rencontré son auteur en juin 2011. Liana Levi publiera, le 22 août 2012, directement en « Piccolo », un texte inédit en français (dans une traduction de Françoise Brun), Le Lynx, récit paru en 2011 dans le Corriere della Sera.

Une blonde à Manhattan, Adrien Gombeaud, 10/18, 209 p., 7 € 13

L’un est inconnu: Edwin Feingersh, photographe new-yorkais, est mort à l’aube des années 1960, il n’avait pas 40 ans. L’autre est une star planétaire: Marilyn. Pendant une semaine, au printemps 1955, le photographe suit l’actrice pour un reportage destiné au magazine féminin Redbook. Une blonde à Manhattan, intime, proche, dans les rues, les bars, le métro de New York, c'est «The Marilyn Monroe you’ve never seen», telle que vous ne l’avez jamais vue. L’icône voudrait échapper à son image de blonde hollywoodienne, la photographie est son moyen, paradoxal, d’échapper aux clichés. Dans le livre Une blonde à Manhattan, Adrien Gombeaud mêle trois sujets, trois portraits: Marilyn, Edwin Feingersh et New York. L’actrice,en pleine réinvention d’elle-même – elle a quitté Hollywood et la Fox, Joe DiMaggio, veut en finir avec ses rôles de blonde écervelée –, s’offre à l’altérité: un photographe qu’elle ne connaît pas et ne reverra pas, ainsi qu'une ville qui incarne tout ce qu’elle n’est pas encore. (Lire l'article consacré à ce livre, publié sur Mediapart en mai 2011)