«Toutes les personnes qui apparaissent dans ce roman doivent être considérées comme fictives, y compris Valerie Solanas».

Dès son préambule, ou même son titre, La Faculté des rêves affirme avec force ce qu’il n’est pas : une biographie scrupuleuse, un procès-verbal objectif (les éléments tangibles de la vie de Valerie Solanas sont rejetés dans une postface à l’édition française). Ce livre s’inscrit, comme un manifeste en creux, dans la négation, les marges, il est, à l’image de la figure qui le tisse, une «fantaisie littéraire», non point un procès-verbal au sens d’un texte juridique ou pénal, transcription de preuves et de faits, mais un work in progress, une langue mise en procès.

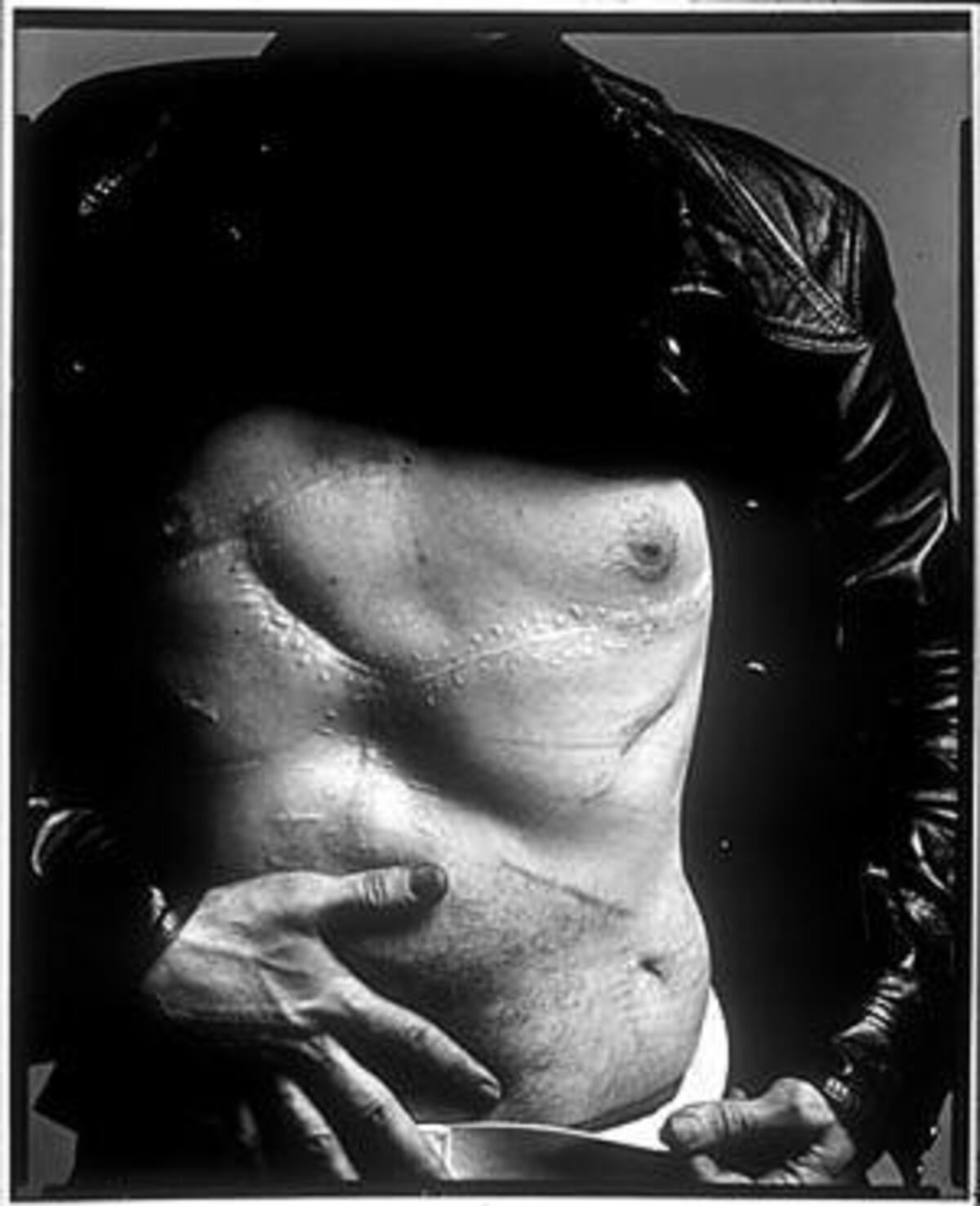

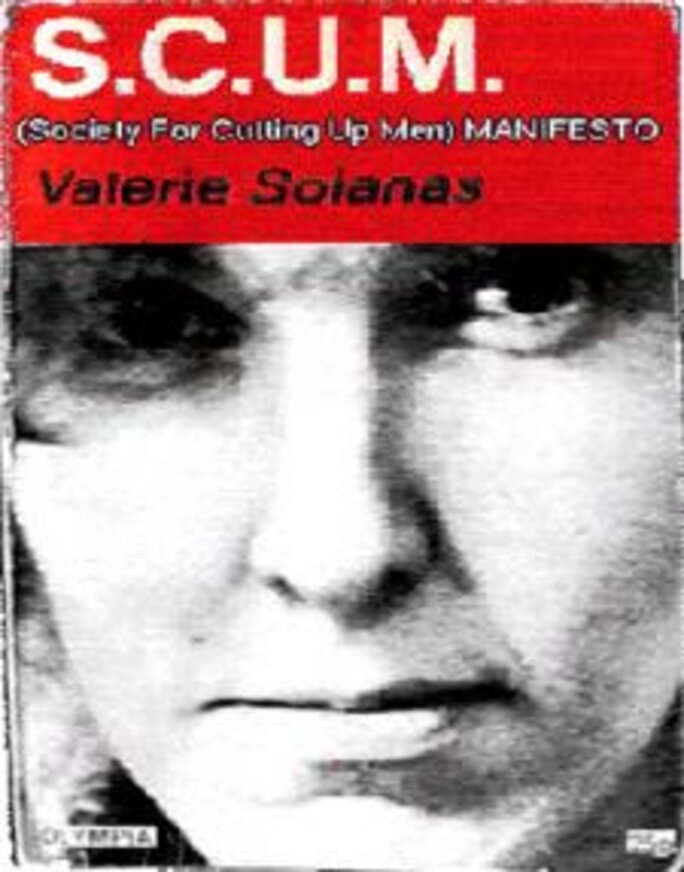

La construction romanesque de La Faculté des rêves, dans son refus de la linéarité, de l’exploration univoque, dans sa manière de jouer d’ambivalences, de paradoxes, de matériaux divers (récits, théâtre, dialogues, proses poétiques…) est à l’image d’une femme désaxée, violente et sentimentale, écartelée entre ses rêves et son quotidien, ses aspirations et ses failles, de son héroïne, Valerie Solanas, auteur du SCUM Manifesto, un texte pamphlétaire et radical appelant à l’éradication des mâles, connue pour avoir tiré trois coups de feu sur Andy Warhol, le 3 juin 1968 et l’avoir laissé entre la vie et la mort.

Entre énergie et désespoir, crasse et rose somptueux, crudité et poésie, Sara Stridsberg joue de croisements génériques et chronologiques, elle rêve et tisse :

«Le textile. La surface. Le texte. Le théâtre. Les coulisses. Le tissu. Ce n’était pas l’architecture, c’était la clarté des pensées blanches. Ce n’était pas la vraie vie, c’était une expérience. Le caractère textile du texte. Ce n’était que figures fictives, une fille fictive, des figurants fictifs. C’était une architecture fictive et une narratrice fictive. Elle m’a demandé de broder sa vie. Je choisis de croire en celle qui brode».

Elle explore la beauté convulsive d’une femme figure extrême et paradoxale, à l’image de sa mère, «Dorothy qui chante, convulsive comme une cascade». Dorothy, tout aussi barrée que sa fille, tout aussi somptueuse et paumée, «panthère rose mirifique revêtue d’une robe nucléaire, qui gouvernait sur un désert et un jardin de déchets avec du vin sucré, des bidons d’essence et des plantations à l’agonie».

Le roman convulse lui aussi, se tord, tandis que Valerie agonise, dans une chambre crasseuse du district de Tenderloin, le quartier à michetons de San Francisco, en avril 1988. Bribes de vie, échos de rêves, de conversations entre Valerie et sa mère, Valerie et Cosmogirl, Valerie et le docteur Ruth Cooper, Valerie et Andy, Valerie et la narratrice. Le roman refuse toute logique, toute cohérence imposée, répondant en cela à la structure poétique et fictive de Valerie Solanas comme à «la nature mystérieuse des pulsions, la magnificence de leur indéterminisme».

Valerie est «outsider», ligne de fuite et de refus, elle est sans cesse «en route vers le pays de Nulle-part-en-particulier». La Faculté des rêves retrace son parcours, de Ventor à Alligator Reef, de New York à San Francisco, de la fac de psychologie du Maryland aux hôpitaux psychiatriques. Sara Stridsberg se fond dans ses «pensées gratte-ciel», dans cet élan d’une fille sentimentale et prostituée, non violente et pourtant presque meurtrière, dans ce paradoxe vivant. Le récit suit ses désirs, son errance poétique et politique :

«Et c’est l’opacité des arbres, comme un désir au scintillement verdoyant, sans rien savoir pour autant de l’objet de ce désir. Savoir uniquement que dans le ventre tu as un animal qui veut sortir, que la lumière dégouline en colonnes dans cette opacité glauque et caniculaire. Savoir uniquement que quelque part il existe une chanson aux accents de conte de fées, quelque part mais pas ici. (…)

Tes pieds glissent dans la masse puante et marronnasse et tu ne sais pas comment tu vas pouvoir rattraper ce désir, tu ne sais pas ce que tu feras si jamais tu parviens à le rattraper, tu sais juste qu’il existe une chanson aux accents de conte de fées».

Les lignes se croisent, se fuient, se recoupent, dans la poésie épaisse d’une langue faite autant de fanges que d’illuminations. En filigrane, une époque et une silhouette, anxieuse, sauvage, celle d’une femme qui fait exception.

Figure des «utopies assassinées», Valerie Solanas a toujours refusé la cohérence, l’ordre, la mesure. Elle le dit dans une conversation – fictive, nécessairement fictive – avec la narratrice :

«Il n’y a rien qui s’appelle « le contexte ». Rien. Tout doit être libéré de sa cohérence. La cohérence a le don de servir d’excuse aux liens de cause à effet les plus évidents. Les acheteurs, les vendeurs, les bites amovibles, les chattes amovibles. C’est une question d’amovibilité des comportements».

Agrandissement : Illustration 3

Solanas se prostitue pour garder sa pureté (elle vend sa chatte qui n’est pas son âme), elle refuse l’étiquette qui voudrait faire de son comportement une névrose («réaction schizophrénique de type paranoïde, doublée d’une dépression profonde et de potentialités destructrices colossales»), elle le vit comme un acte politique :

«Ton prétendu diagnostic correspond à la description exacte de la place de la femme dans un système de psychose de masse. (…) Au sein du patriarcat, toutes les filles savent que la schizophrénie, la paranoïa, la dépression, ne correspondent nullement à une description d’un état pathologique individuel. Mais au diagnostic parachevé d’une construction sociale, d’un régime politique fondé sur des outrages incessants perpétrés contre la capacité cérébrale de la moitié de la population, un régime fondé sur le viol».

La Faculté des rêves n’est pas seulement, comme on a pu le lire ici ou là, un «superbe portrait de femme». C’est, avant tout, surtout, le politique dans son versant poétique, un roman qui dépasse ses conventions, les dynamite pour composer une «fantaisie littéraire» impressionnante. Un roman terroriste, au sens surréaliste du terme, donné par Breton, centré sur une «créature toujours inspirée et inspirante qui n’aimait qu’être dans la rue, pour elle seule champ d’expérience valable, dans la rue, à porter d’interrogation de tout être humain lancé sur une grande chimère» (Nadja). Même «poursuite éperdue» pour l’auteur de La Faculté des rêves ou pour Valerie dans son amour fou pour Cosmogirl :

«C’est la Cosmogirl de la première fois, la première fois avec Cosmogirl, dans une salle de cours, le matin de bonne heure, et quand elle te regarde comme ça avec ses yeux gorgés de miel et de lumière et d’orgueil la pièce s’embrase comme un pré de jonquilles qui serait la proie d’un incendie».

Sara Stridsberg cite elle-même en postface ses influences, Houellebecq, Joyce Carol Oates, Courtney Love ou Marilyn – dont Solanas serait le négatif, le double inversé, Valerie Solanas elle-même et son Scum Manifesto :

«J’avais été fascinée, excitée, émue à en pleurer par cette diatribe d’une virulence et d’une insolence irrésistible, cette satire du patriarcat qui ne ressemblait à rien de ce que j’avais lu (…). La langue était insensée, les revendications belles et démentielles, et du texte sourdait une voix d’animal sauvage qui semblait ne respecter aucune des conventions en vigueur dès qu’il est question de rhétorique, de politique, d’art, de philosophie et d’avenir».

Cette voix est celle de La Faculté des rêves, de ce livre sismique, habité, hanté, dément, dans tous les sens du terme, «azimuté», dit même la narratrice. La parole de Valerie Solanas fut interdite (on refuse d’enregistrer ses déclarations lors du procès), méprisée, désavouée par Warhol (qui «perd» le manuscrit de Up Your Ass), elle est «scum», rebut, lie, écume. Sara Stridsberg restitue la puissance poétique et révolutionnaire du verbe de celle qui se rêva la «première pute intellectuelle de l’Amérique». Et même si la mort est «la fin de tous les récits», Valerie respire dans ce texte, elle inspire avant d’expirer. Et demeure, à jamais, dans ce roman exceptionnel, «un état, un jeu, une invasion, un miroir, un pays des merveilles et une promesse d’absolument rien».

CM

Sara Stridsberg, La Faculté des rêves, traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud, Le Livre de poche, 7 € 60.

Prolonger : L’interview de Sara Stridsberg par Sylvain Bourmeau.