Stop Me If You’ve Heard This… Le titre original du livre de Jim Holt annonce doublement la couleur : il s’agira, dans ces pages, d’une histoire inédite des blagues et autres facéties, inexistante sous cette forme jusqu’à lui. Une philosophie certes, mais irriguée de blagues qui pourraient chacune être introduite par le rituel, « et celle-là, tu la connais ? ».

Agrandissement : Illustration 1

Comment amuser et instruire, réfléchir et faire rire, c’est ce pari sur la corde raide que réussit Jim Holt. Tout est ici insolence de bon goût, refus des limites et érudition hilarante. De la bio de l’auteur qui ouvre le volume :

« Natif de Virginie, Jim Holt monta à New York au départ pour étudier la philosophie à Columbia, mais passa plus de temps au Studio 54, la fameuse boîte de nuit. En conséquence de quoi il échoua dans la presse »

à l’origine même du projet :

« Il y a quelques années le New Yorker me demandait d’écrire, pour un numéro spécial consacré à l’humour, une histoire des blagues et de ses collectionneurs. J’acceptai cette mission avec joie, espérant, dans la grande tradition du journalisme pseudo-savant, n’avoir qu’à recopier des passages d’une histoire des blagues déjà existante que j’étais persuadé de parvenir à extraire des entrailles de je ne sais quelle bibliothèque spécialisée. Quelle horreur de découvrir qu’un tel ouvrage n’existait pas ! La communauté scientifique avait inexplicablement négligé cet immense champ de culture. Je me vis, par conséquent, contraint d’écrire moi-même cette histoire. Je m’attachai à cette tâche ingrate, qui revenait en quelque sorte à écrire une thèse de doctorat sur la mouche ».

Jim Holt ne fait pas les choses à moitié, prend l’histoire de la blague à bras le corps et… remonte aux calendes grecques. Palamède, quelques recueils perdus et le Philogelos (« celui qui aime rire ») qui date du IVè ou Vè siècle avant J.-C., recueil de 264 blagues. Le ressort du comique repose déjà sur un personnage-type (ivrogne, avare, femme frustrée…) et sur une incarnation du héros comique : non pas le Belge, ou Toto, mais Scholastikos, que l’on peut traduire par « pédant » ou « crâne d’œuf » :

« Un crâne d’œuf traverse les mers lorsqu’une violente tempête se lève. Ses esclaves sombrent dans la terreur. ʺNe pleurez pas, les console-t-il, je vous ai tous affranchis dans mon testamentʺ ».

Les Anciens aimaient rire, de laitue, de pénis, certains ressorts disparaissent avec le contexte culturel, d’autres perdurent, surprenants. Ainsi la blague potache « Pourquoi les pets sentent-ils ? Pour que les sourds puissent en profiter » figure-t-elle déjà dans le Philogelos ou dans Les Mille et Une Nuits. Les histoires se transmettent, se transforment, mutent historiquement comme culturellement mais demeurent. Et Jim Holt émerveille à narrer ces filiations toutes plus étonnantes. L’histoire de l’humanité, de ses cultures, se dit aussi à travers le bon mot, la plaisanterie, la farce.

La première partie du livre est donc une histoire de la blague : le Philogelos, le Liber facetiarum (1451) de Poggio Bracciolini dit Le Pogge, les Cent contes joyeux (et extrêmement scatologiques), le Joe Miller’s Jest (1739), les travaux de Legman, Nat Schmulowitz, tous deux immenses collectionneurs de blagues – au même titre que Freud, d’ailleurs – ou ceux d’Alan Dundes, « Professeur de la Blague » à Berkeley. Jim Holt nous invite à un parcours aussi érudit que ludique, jamais pesant, émaillé de citations (de blagues, donc).

La seconde partie (« Philosophie ») pourrait virer à l’exposé pesant. Bien au contraire, si l’on croise aussi bien Kant ou Bergson que Freud (Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, 1905), Staline que Voltaire, des encyclopédies que la Bible, c’est certes pour définir le rire en tant qu’expérience physique, cérébrale et esthétique mais aussi pour lire de bons mots, de ceux qui font mouche. Un humour qui repose forcément sur au moins l’un de ses trois ressorts fondamentaux, la théorie de la supériorité, celle de l’incongruité ou celle de la soupape. Finalement, Jim Holt l’aura écrite, de manière oblique, sa thèse sur la mouche…

« J’étais si détesté quand j’étais petit que même mes amis imaginaires jouaient avec les autres enfants sur le trottoir d’en face ».

« Qui était cette dame avec qui je vous ai vu la nuit dernière ?

Ce n’était pas une dame, c’était ma femme ».

« Deux Juifs se rencontrent aux abords d’un établissement de bains.

ʺAs-tu pris un bain ? ʺ demande le premier.

ʺPourquoi ? ʺ demande l’autre en retour. ʺEst-ce qu’il en manque un ? ʺ »

(blague citée par Freud dans Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient).

Tout est passionnant dans le livre : on pourrait croire anecdotique le fait d’apprendre que 17 % des 13804 blagues recensées à New York prennent le sexe pour sujet et 11 % les « Négros ». Or c’est une nouvelle blague qui viendra justifier le chiffre et expliciter le fait que chaque peuple est « le Belge d’un autre » :

« Pourquoi les Américains ont-ils les Noirs, et les Belges les Flamands ? Parce que les Américains ont choisi en premier ».

De même la couleur du cheval blanc d’Henri IV est toujours le blanc chez les Américains mais le cheval appartient… au général Custer. Dans leurs mutations historiques et leurs transformations culturelles, les blagues témoignent d’une évolution permanente, s’adaptant à l’air du temps comme aux grandes césures de nos représentations.

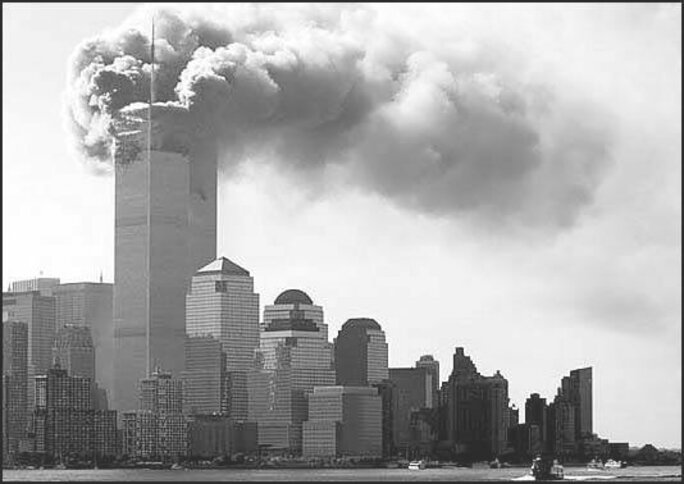

L’humour est culturel, il est une distance, celle de l’intelligence, du décalage, de la pointe, face à tout ce qui dérange, fait signe, perturbe. Comme le dit sublimement l’actrice Sarah Silverman : « L’Holocauste n’est pas toujours drôle». Il peut donc l’être. Comme est plaisir intellectuel tout dépassement de l’horreur première, qu’elle soit collective ou individuelle. En témoigne la blague faussement enfantine qui court sur le 9/11 :

« Toc-toc.

Qui est-ce ?

C’est le 11 septembre.

Qui ça, le 11 septembre ?

Vous aviez dit que vous n’oublieriez jamais ! »

Expression de névroses, d’obsessions, instincts et/ou fantasmes mais aussi délivrance d’impostures et d’oppressions, sociales, raciales comme historiques, le rire est nécessaire, vital. Il est une respiration. La petite Philosophie des blagues et autres facéties est à (s’)offrir d’urgence, pour ne surtout pas demeurer agélastique, au sens propre, a (sans) gelastes (rire). Oui, sans rire.

CMJim Holt, Petite philosophie des blagues et autres facéties, traduit de l’anglais (USA) par François Laurent, 10/18, 128 p., 10 €.