L’un des dix meilleurs romans de l’année 2008 selon le New York Times, lu et aimé par Barack Obama (« It’s fascinating. (…) a wonderful book »), PEN/Faulkner Award for Fiction en 2009, chef d’œuvre salué par la critique internationale, Netherland sort en édition de poche, chez Points.

.

Agrandissement : Illustration 1

Le roman a de quoi surprendre le lecteur français, principalement par son contexte, le cricket. Mais comme l’explique Obama, qui ne connaît rien à ce jeu non plus (ça décomplexe !), nul besoin d’être un expert en bowlers ou en fielding, pour apprécier Netherland et la « descente dans le chaos » de Hans van den Broek, le narrateur :

.

« La vie elle-même s’était désincarnée. Ma famille, la colonne vertébrale de ma vie, s’était désintégrée. J’étais perdu dans un temps invertébré ».

.

La crise est d’abord historique : nous sommes aux lendemains du 11 septembre et si l’attentat contre le World Trade Center n’est pas le sujet direct du roman, il le mine, le plombe, ouvre une ère de désorientation générale, de torpeur, de somnambulisme et de dépression. New York, l’Amérique, le monde ne seront plus jamais les mêmes, comme le dit Hans, il n’y a plus « aucun lieu où l’on soit vraiment en sécurité ». Netherland, en somme. Rachel, la femme de Hans, rentre à Londres, terrorisée par la menace permanente à New York, emmenant leur fils avec elle. Joseph O’Neill illustre ainsi le 9/11 dans ses répercussions intimes, les états d’âme de ceux qui ont vécu l’effondrement des tours, ce malaise, cette angoisse qui s’empare d’une ville et de ses habitants.

.

Le roman commence comme une fin : un couple se défait ; Hans est englué dans le désespoir et la fatigue, « devant cette instinctive reconnaissance en moi d’un terrible fatalisme débilitant, le sentiment que les issues les plus réussies n’étaient liées que par le hasard à nos entreprises, que la vie n’était pas amendable, que l’amour n’était que perte, que rien ne pouvait être dit qui valait la peine de l’être, que la tristesse était générale et la désintégration irrésistible » ; Chuck, l’étrange et complexe ami de Hans, est retrouvé noyé, menotté, dans le Gowanus Canal. « Il a été établi que le corps de Chuck Ramkissoon gisait depuis plus de deux ans dans l’eau, près de l’entrepôt du Home Depot, parmi les crabes, les pneus de voitures et les caddies de supermarché ».

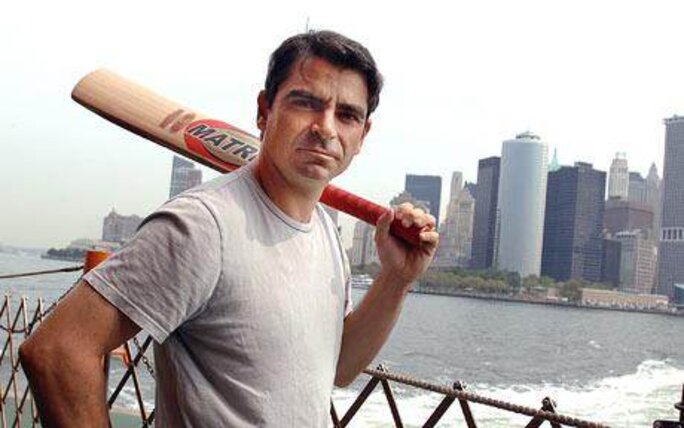

Hans et Chuck sont les personnages principaux de Netherland, deux êtres diamétralement opposés qu’unit une passion pour le cricket. Plus qu’un sport : un idéal, un « terrain d’entente ». Chuck, homme d’affaires un peu louche, rêve de créer le New York Cricket Club, une « arène » où joueraient les meilleures équipes du monde, un clubhouse, sur un terrain de Brooklyn, le Floyd Bennett Field qui fut un… aéroport. Tout un symbole.

.

Le cricket est, selon Chuck, non pas seulement un sport mais une histoire. Celle d’une pratique liée aux Etats-Unis (« le cricket se trouve déjà dans l’ADN américaine »), premier sport collectif moderne, dès les années 1770 à New York, supplanté ensuite par le football et le base-ball, une parabole sociale et politique et une manière de reconstruire sur Ground Zero, « ce grand gouffre au cœur de la ville, éclairé comme un stade par la lueur pâle des projecteurs de chantier ».

.

Ground Zero « comme un stade », et, en regard, le futur stade de cricket comme rêve du mélange, de l’entraide, de l’émulation sportive. Cette utopie traverse le roman, annoncé dès l’épigraphe, empruntée à Walt Whitman, « j’ai rêvé que dans un rêve je voyais une cité invisible / Devant les attaques du reste de la terre ; / J’ai rêvé que c’était la nouvelle Cité des Amis ».

.

I have a dream, pourrait dire Chuck, lui aussi. Métaphore historique, le cricket est en effet aussi une allégorie du racisme :

.

« Y a-t-il un seul vrai bon terrain de cricket dans cette ville ? Non pas un seul. Même si nous avons plus de cent cinquante clubs qui jouent dans la région de New York. Même si le cricket est le sport de batte et de balle le plus important et celui qui se développe le plus rapidement dans le monde. Rien de tout cela ne compte vraiment. Dans ce pays, nous ne sommes nulle part. Nous sommes une plaisanterie. Le cricket ? Comme c’est amusant ! Alors, si on peut jouer, c’est par un effet de leur complaisance. Et si on dépasse la ligne, croyez-moi cette complaisance disparaîtra. (…)

Chaque été les parcs de la ville sont pris d’assaut par des centaines de joueurs de cricket, mais étrangement, personne ne les remarque. C’est comme si nous étions invisibles. D’accord, cela n’a rien de nouveau, pour ceux d’entre nous qui sont bruns ou noirs. Et pour ceux qui ne le sont pas, (…) vous voulez savoir ce que ça fait d’être un Noir dans ce pays ? Enfilez les vêtements blancs du joueur de cricket. Mettez donc du blanc pour vous sentir noir ».

.

Comme le déclare Faruk Patel à la fin du roman, à propos du projet de New York Cricket Club de Chuck, « il y a des limites à ce que comprennent les Américains. Le cricket est une de ces limites ». Ce sont ces limites, nationales, intellectuelles, humaines, historiques comme intimes, sociales comme politiques, que Netherland se charge d’explorer. Dire un monde qui n’est plus « le royaume de la logique mais celui de la mélancolie ».

.

Hans et Chuck ont tous les deux un rêve d’Amérique. Tous deux sont à un tournant de leur vie, accéléré par le 11 septembre. Hans, analyste financier, originaire de Hollande, est à la dérive, même s’il fait toujours de brillantes affaires. Son travail n’est plus la bouée de survie qu’il représentait pour lui, son couple part en lambeaux, son fils est loin de lui, à Londres.

.

Chuck, né à Trinidad, est un self made man. Il aime les difficultés, les ficelles un peu louches, navigue parfois en eaux troubles. Un « amoureux des contingences et des hypothèses, un homme opérant joyeusement au subjonctif », « comme les romanciers ».

Hans et Chuck sont comme les deux faces opposées d’un rapport intime aux Etats-Unis, l’un dans la réussite sociale éclatante (Hans), l’autre dans la débrouille (Chuck), l’un dans l’effondrement intime et amoureux, l’autre dans une forme d’exaltation. Selon Chuck, « il faut penser fantastique ». On retrouvera pourtant son corps dans un canal de New York. D’autres silhouettes traversent le livre, croisées au Chelsea Hotel où vit Hans, au Malibu Diner, à la fête à l’« HOTL ». New York est l’autre immense personnage du livre. Pour sa poésie urbaine – « Parfois, marcher dans les rues ombreuses de Manhattan, c’est comme être inséré dans un Magritte : la rue est plongée dans la nuit tandis que le ciel est de plein jour » –, pour son rapport si particulier au temps et à l’espace, parce que la vie y a « un goût de fenaison et deregain » :

.

« Ce dernier mot, m’a un jour dit quelqu’un, renvoie, dans un premier sens, à l’herbe qui repousse dans un champ déjà fauché. Vous pourriez dire, si vous êtes le genre de personne encline aux observations d’ordre général, que New York met l’accent sur la fenaison répétitive effectuée par la mémoire – sur cette sorte d’autopsie déterminée qui a pour effet, c’est ce qu’on nous dit et ce que l’on espère tristement, de faucher le passé herbeux en de maîtrisables proportions. Car il ne cesse de repousser bien sûr. »

.

Netherland est le roman des pertes, des crises, des reconstructions. Une ample interrogation sur ce qui fonde l’identité, ce qui rend étranger à soi-même, une méditation sur « cette tristesse qui vous vient quand le miroir du monde n’offre plus de surface dans laquelle on peut reconnaître sa vraie ressemblance ». Une réflexion nébuleuse, donc, sur notre époque, mais aussi un roman d’amitié, de couple.

.

Un roman sans véritable intrigue, procédant par allers et retours, creusements rétrospectifs au gré d’associations d’idées, de souvenirs, de remémorations involontaires. La narration n’est jamais linéaire, prise dans un trouble à l’image de celui qui étreint Hans, en plein marasme intérieur, le roman comme son narrateur dans le flux de « commotions mentales aléatoires ». Porté par une introspection du personnage, par sa volonté de découvrir ce qui a pu causer la mort (accidentelle ? criminelle ?) de Chuck, Netherland est ce mouvement de « fenaison et de regain », une méditation – sociale, politique, intime – poignante, dense, prégnante, sur nos vies après l’effondrement, nos reconstructions, nos utopies. Le roman du mal du siècle post 9/11. A la mesure de sa légende.

CM

Joseph O’Neill, Netherland, traduit de l’américain par Anne Wicke, Points, 6 € 65.

Pour lire l’interview de Joseph O’Neill par Sylvain Bourmeau, lors de la sortie du livre aux éditions de l’Olivier en août 2009, c’est ici