Cet article reprends mon intervention au sein du Groupe d’Intervention de Baku contre le colonialisme français, dans la rencontre intitulée Décolonisation des femmes : Autonomisation et développement du 20 - 21 novembre 2023, dont l’épisode 2 de cette chronique dresse auparavant le rapport.

Face à la quête d’autonomisation de la femme racisée, se pose en premier lieu la question liminaire de son affranchissement. Ce terme rappelle que les formes diverses de la servitude féminine Noire doivent s’appréhender dans leur dialectique historique, mais il replace également dans une société française formatée par sa colonialité les sur-exploitations singulières subies par la femme racisée. L’affranchissement de la femme racisée ne peut se penser sans poser la question de sa décolonisation, dont nous avons éclairé la complexité générale dans le premier épisode de cette chronique, mais pour laquelle il reste à concevoir la décolonisation du genre.

Nous verrons que la question de la décolonisation de la femme racisée ne peut s’ouvrir uniquement à partir de l’angle des inégalités de genre, mais doit croiser avec l’angle des inégalités de race et cela en les contextualisant dans la réalité de notre colonialité française structurelle, pour trouver son propre appareillage conceptuel. Nous passerons alors par une critique du concept de l’intersectionnalité qui coule de la duplication de la pensée du féminisme Blanc, afin de faire valoir ses insuffisances dans la question de la décolonisation de la femme racisée.

Car la décolonisation de la femme racisée interroge non seulement les discriminations subies par le genre féminin dans le système de la domination masculine, mais elle interroge aussi la structure de colonialité du pouvoir dans lequel fonctionne cette domination-là. Penser la décolonisation de la femme racisée suppose de déconstruire les articulations entre la domination patriarcale et la colonialité qui affectent particulièrement la femme, mais suppose encore d’analyser les déterminismes genrés qui les activent.

Si ces déterminismes genrés furent façonnés dans un fonctionnement du colonialisme aiguillé jadis par l’andro-centration et la toute-puissance masculine, comme par une conception binaire des genres fondée sur leur complémentarité, faut-il voir que le fonctionnement présent de la colonialité française les entretient lourdement sans que les ajustements de la domination masculine au temps présent ne sachent modifier la radicalité qui affecte la racialisation de la femme. Plus que certifier que les attributs et les rôles genrés modelés au service du plein exercice du suprémacisme Blanc en six siècles d’esclavage et de colonisation (XVème-XXème) demeurent fondateurs de la condition féminine Noire, ce constat montre que ses causalités structurelles perdurent sous les forces de notre colonialité française présente. J’explorerai donc ici la colonialité du genre, sans laquelle nous ne pouvons pas raisonnablement penser la décolonisation de la femme racisée afin de la faire advenir avec ses nécessités d’affranchissement, d’émancipation et d’empuissancement.

Mais avant de poursuivre, quelques clarifications s’imposent pour comprendre la définition de notre cadre conceptuel ; elles passent inéluctablement par une critique du concept de l’intersectionnalité qui nous paraît procéder de la pensée catégorielle. Le concept de l’intersectionnalité est le plus souvent utilisé pour penser la fusion du patriarcat et de la racialisation de la femme. Ce concept veut révéler les croisements des discriminations de genre avec celles de la racialisation, veut révéler les croisements des systèmes de privilèges et d’oppression, et veut comprendre comment les inégalités sont produites par des rapports sociaux de classe, de race, de genre. Cependant, le concept de l’intersectionnalité ne suffit pas à l’analyse si en amont la colonialité n’est pas conceptualisée ni dans sa dimension structurelle ni dans sa dimension systèmique de fait social total, comme nous l’avons vu dans le premier épisode de cette chronique. C’est ainsi que, par exemple, le fait que des femmes Blanches persistent à racialiser la femme Noire, et encore qu’elles reproduisent un mode d’oppression typiquement masculin dans leurs actes de racialisation, échappe à l’analyse avec le concept de l’intersectionnalité. Aussi nous avons préalablement exposé le concept de colonialité pour que la saisie de ces croisements de discriminations, d’inégalités et d’exploitations soient pleinement situés et non pas détachés de leur structuration sociale.

Si le concept de colonialité nous enseigne que la personne racisée subit des renforcements de la division raciale, son application à la colonialité de genre permet de saisir la part du système patriarcal dans le fonctionnement de la division sociale dont le capitalisme est consubstantiel. Dans l’accomplissement des rapports de genre au sein de la colonialité du pouvoir, nous nous pencherons sur les déterminismes genrés de la colonialité qui appartiennent aux causalités structurelles de la condition féminine Noire.

►La centralité de la charge raciale dans le genre.

Alors que la charge raciale institua fondamentalement l’exercice politique du suprémacisme Blanc, elle pesa toujours avec une prédilection et des contraintes particulières sur la femme. Encore, nous constatons que perdure présentement une propension masculine à assujettir la femme qui augmente sous l’importance prise par la charge raciale. L’assujettissement de la femme racisée s’exerce de la sorte dans des situations travaillées par la colonialité du pouvoir et la colonialité de genre, qui sur fond d’une matrice de l’esclavage et du colonialisme, portent l’héritage des bouleversements de classe et de genre dans la mécanique des rapports de race. Et dans la dynamique structurante de la colonialité, tandis que les catégories raciales déterminent les rapports de classe et de genre au sein des forces sociales, économiques et politiques, ces rapports sociaux nourrissent en retour le sens de la race qui travaille dans ces forces.

Encore présentement, la centralité de la charge raciale se fonde dans les représentations phénotypiques de la femme voulant que la Blanche reste fixée comme le modèle de référence en matière de « féminité », cette effervescence du genre, dont les surtensions déclassent la femme Noir. De la sorte à ce jour par exemple, la fillette Noire préfère toujours une poupée Blanche à celle qui lui ressemble, pour que son identification puisse coller à une modélisation conforme du genre féminin définie par la charge raciale.

La femme Noire plus que l’homme Noir, entendons cela dans les constructions sociales par lesquelles ces genres sont généralement perçus, s’en voit alors être la première victime de l’essentialisation de l’Être racisé. Et dans cette hiérarchie afférente à la racialisation des groupes d’individus qui étaye notre société de la colonialité, la femme Noire reste au plus bas dans l’arrangement de cette verticalité anthropologique. La prédominance des caricatures de la femme Noire d’une part, dont nous pourrions donner tant d’exemples outre les deux suivants, comme d’autre part la radicalité du sens colonial qui traverse ces caricatures, ne sont pas sans en parler.

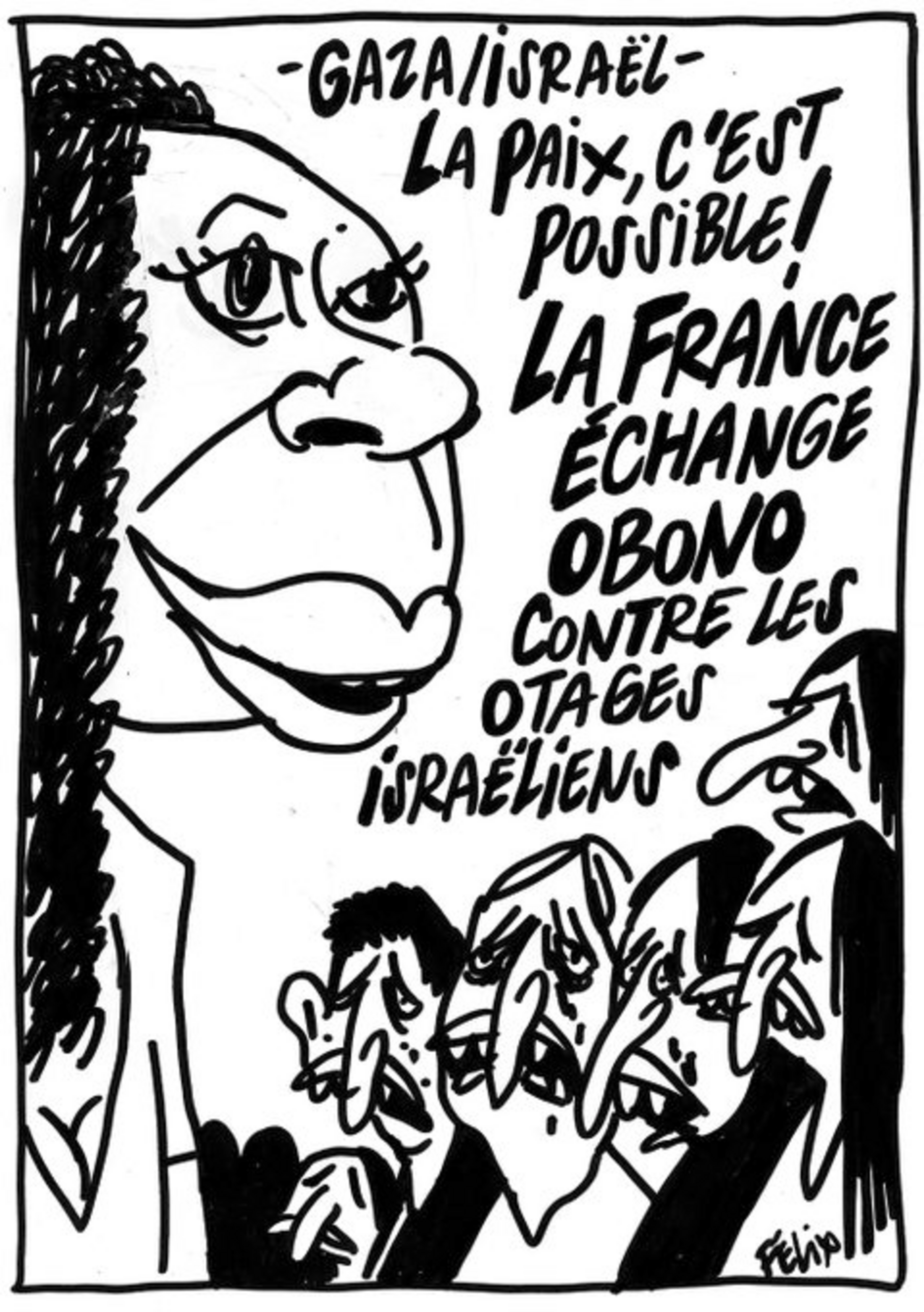

Cette caricature de CHARLIE Hebdo en date du 18.10.2023, a choisi de cibler Danièle OBONO alors que nombre d’autres députés de La France Insoumise ont tenu exactement le même discours que le sien à propos du caractère prétendument « terroriste » du Hamas. Si elle confirme la persistance de la négrophobie ambiante que partage ce journal, il encore confirme la connotation négrophobe de la notion de « colonie » dans l’imaginaire français et confirme encore comment la femme est toujours au centre des connotations coloniales.

Agrandissement : Illustration 1

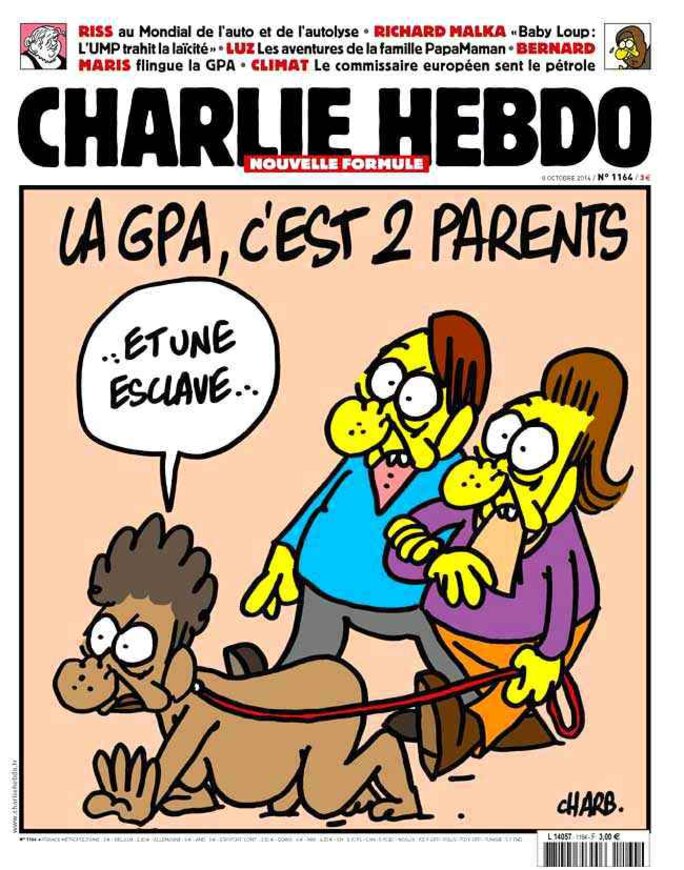

S’il subsiste encore fortement une représentation sociale de la femme racisée incarnée dans celle de l’esclave, faut-il remarquer que dans ce continuum de l’imaginaire colonial, cette représentation est bien orientée par cette intrication entre genre et sexe comme en témoigne l’image qui suit. En effet, cette caricature nous en donne un exemple quand en voulant représenter la reproductrice dans cette triangulation humaine qu’implique la Gestation Pour Autrui (GPA), la femme Noire occupe non seulement cette place d’esclave mais l’occupe encore en esclave sexuelle, en miroir à l’histoire coloniale qui marqua une réduction de ses rôles sociaux à sa sexuation fonctionnelle.

L’intrication du genre et de la sexuation s’enflamme ainsi en sa base, soit dans le colorisme qui est mu par la force la plus extrême de la charge raciale, et qui faut-il le souligner, est référé par cette mesure de la race que fut l’anthropométrie dont le Blanc sut si bien user pour instituer sa supériorité. L’hyperactivité du colorisme, qui réactive le regard originel du racisant-dominant sur le racisé-dominé, persiste à emballer toute la dialectique de la domination raciale comme à exciter les déséquilibres, les inéquités et les conflits qu’elle produit.

Agrandissement : Illustration 2

Pour resituer la problématique des pesanteurs de la charge raciale sur le genre féminin, faut-il commencer par explorer le legs historique qui affecte spécifiquement la femme.

Les colonisations se sont toujours fondées sur l’appropriation des femmes Noires en contexte colonial, inscrivant ainsi le signe de la victoire du dominateur non seulement sur les corps mais aussi dans le corps social du dominé comme dans celui du dominateur. Cette désappropriation fut maximale en société de plantation qui avant comme pendant sa législation sous le Code noir, eut pour effet de compresser l’homme Noir dans la minoration de son genre dont les fonctions sociales amputées ouvrirent des blessures en un phallus abîmé. À titre d’exemple, l’homme Noir n’était reconnu ni dans sa fonction de mari ni dans celle de père, étant donné que seul le maître possédait la femme Noire et ses enfants avec. Quant à la femme, elle se trouva compressée dans son rôle de reproductrice et souvent son esclavage était encore doublé de son esclavage sexuel par le maître. Ainsi, la femme racisée devint un entier objet de satisfactions fondées sur la sexualité, vouée à la reproduction générationnelle de colonisés, tandis que l’homme racisé fut dépossédé de la fonction paternelle transférée au maître. La sexualisation des genres joua ainsi beaucoup dans les emprises que la domination coloniale installa.

Il en résulta la formation d’une violence typiquement sexuée notamment par les viols, les agressions physiques de tous ordres, le meurtre pour tout achèvement, qui surent non seulement soumettre les femmes mais qui surent aussi dresser les hommes Noirs à reconnaître la toute-puissance absolue du maître et à lui obéir. L’héroïsation du Blanc pourvue de ses représentations phalliques, additionnée à la déférence que commandait la charge raciale, surent multiplier les conflits entre le genre et le pouvoir pour les femmes comme pour les hommes Noirs, même si leurs contenus fort différents produisirent des impacts à leur hauteur.

Tandis-que l’homme Noir fut sous-sexualisé, la femme Noire fut sur-sexualisée, dans une histoire de la captation totale de la jouissance par le maître. Dans la colonialité de notre société, il en reste un attachement de l’homme à la quête d'héroïsation que définit la multiplication des conquêtes, pensant ainsi faire pleinement reconnaître son genre par les usages sexuels, exaltant le construit du « sexe » dans le construit du « genre ». Dans cet attachement, l’homme Noir rejoue là une histoire de son asexuation sous l’omnipotence du maître, quand il ne pouvait se vivre que dans le seul rôle de l’amant à défaut d’être légitimé comme le compagnon marital, et conjure cette castration symbolique par le surinvestissement des fonctions phalliques. Dans cet attachement, l’homme Blanc rejoue quant à lui une scène fondatrice de l’ordre colonial où le vécu de la domination ne pouvait être sans s’exalter des fonctions phalliques. Quant à la femme, elle fut assignée à n’être qu’un objet sexuel ce qui la prédisposa à toutes les infériorisations de son genre avec les multiples oppressions et violences qu’elles produisirent.

Ces quelques renvois historiques expliquent comment la centralité de la charge raciale, que la colonialité entretient dans l’Outre-mer comme en France continentale, s’inscrit nettement dans les rapports entre genre et sexe et travaille à entretenir une subordination de la femme à l’homme qui intègre la référence raciale à son lien de sujétion.

► La sur-détermination du genre par la race.

La violence fondatrice de l’ordre colonial s’étant fondamentalement exercée par et sur le sexe, il en reste des afférences bien inscrites dans l’ordre symbolique social de notre colonialité présente. Si à ce jour, les fureurs et les déchaînements de l’ordre masculin régissent notre société patriarcale avec toutes les forces de leur légitimation, la charge raciale occupe continûment une place centrale pour le genre féminin dans cet ordre. Il nous reste à élargir cet angle d’approche en voyant combien la charge raciale se montre toujours sur-déterminante pour la condition féminine racisée.

C’est ainsi que dans cette sur-détermination du genre par la race, la femme potomitan (en créole-femme poteau du milieu) fut une création originale de la société esclavagiste et coloniale . Et dans la colonialité structurelle actuelle, la femme potomitan reste au cœur de l’organisation familiale, tel que de nombreuses interventions le mirent en évidence lors du sommet de Baku autour de la décolonisation de la femme. Des rémanences de ce ré-ordonnancement colonial des genres s’observent dans la colonialité actuelle lorsque la femme racisée est attendue comme devant être un bon objet sexuel, quand elle est attendue pour sa fonction reproductrice ou pour les plus rudes assignations domestiques qui lui incombent, et cela dans un système binaire des genres déterminé par la domination masculine et sur-déterminé par la race. La femme reste plus que l’homme l’otage de l’histoire esclavagiste et coloniale, car si l’homme a pu s’affranchir des insuffisances dans laquelle cette histoire l’a enfermé, la femme en reste toujours prisonnière dans le double jeu de la domination masculine et de la colonialité qui entretiennent ses servitudes.

Aussi dans nos contextes post-coloniaux, la division raciale organise particulièrement pour la femme la division sociale du travail, ce qu’indique la sur-représentation des femmes dans les emplois du ménage, de la domesticité, du nettoyage industriel, et dans les emplois de base du secteur des services et soins à la personne. La sur-représentation de la femme dans ces secteurs doit aussi à ces milieux professionnels où sévit tout particulièrement la sur-exploitation économique et personnelle de l’employée, en raison des représentations sociales de la subalternité qui cadrent ces emplois sous la main de la domination masculine.

Et quand cette subalternité de la femme Noire est commandée par l’homme noir, nous comprenons que le déterminisme de la domination masculine croise avec le surdéterminisme racial en intriquant les stéréotypes sexistes aux stéréotypes raciaux. Ceci veut du reste que souvent l’homme Noir est autant conditionné par la domination masculine que l’homme Blanc, et sans recul, il ne peut se dégager de la part des stéréotypes et préjugés raciaux dans la formation des stéréotypes et préjugés sexistes. Lui aussi intègre alors la référence raciale dans son exercice des assujettissements de la femme.

Nombre de travaux sociologiques indiquent qu’à l’heure où les rapports de classification sociale ont usé toutes les formes de domination sociale et d’exploitation du travail, il reste une forte corrélation entre la marchandisation de la force de travail et la hiérarchisation sociale en termes de « race » et de « genre », ce qui s’observe autant dans les territoires ultra-marins qu’en France continentale pour la femme Noire. Au niveau professionnel, l’on observe ainsi un décalage marqué entre les qualifications et la professionnalisation, qui par contre s’est réduit ces dernières années chez les hommes notamment avec l’arrivée de jeunes hautement diplômés sur le marché du travail. La sur-détermination du genre par la race range plutôt les femmes dans les emplois sous-qualifiés ou sous-rémunérés par rapport à la qualification requise par leur charge de travail. La charge raciale affecte le classement social qui est déjà affecté par la domination masculine, ce qui aggrave le déclassement de la femme Noire.

Ces facteurs favorisent une précarité qui demeure largement supérieure pour les femmes par rapport aux hommes, alors qu’elles sont déjà en situation de famille monoparentale le plus souvent. Ils obèrent lourdement sur les capacités de pro-action de la femme, qui croule sous la multiplication des causes du déclassement social. L’isolement de la femme se creuse facilement dans les écartements de la vie sociale dont elle est sujette, et cela dans son exclusion sociale provoquée par les formes sociales plurielles d’exploitation et d’oppression. Alors, la femme racisée souffre de l’invisibilité qui se produit derrière les abus professionnels, entre emplois subalternes et sous-professionnalisation, derrière les nouvelles exploitations sociales actionnées dans les abus de la précarité, au sein de la sphère familiale où sa servitude est requise, dans son exposition aux risques psychosociaux que la peur ou la démunition de moyens l’empêchent de dénoncer.

Il faut souligner que ces infériorisations convergent à prédestiner la femme comme la cible de toutes les violences, intra-familiales, sociales, et les violences au travail dont les témoignages oraux parlent beaucoup en l’absence de leur déclaration judiciaire.

La condition de la femme Noire se voit continuellement dégradée par les lourdeurs de la charge raciale, et face à la stagnation de sa condition, face à l’inertie, ce modèle rebute les jeunes qui sans véritable alternative, sombrent dans la marchandisation de leur corps. Elles retombent alors dans la radicalité des assignations sexuelles forgées dans l’histoire de nos sociétés coloniales, entre des maternités de plus en plus prématurées pour percevoir le revenu procuré par les allocations familiales, et le travail du sexe de plus en plus précoce et nettement tendanciel. Ces jeunes femmes trouvent par là le moyen d’échapper aux violences de la charge raciale même si elles s’exposent à ne se vivre qu’à partir de leurs fonctions corporelles, qui ne les mobilisant qu’en tant qu’objet sexuel ou substrat reproductif les livrent à d’autres violences .

La colonialité de la femme Noire est fortement marquée par la réduction du genre au sexe, selon les construits sociaux que « genre » et « sexe » sont. Domesticité, subalternité, formes sociales plurielles d’exploitation, violences, marchandisation du corps s’ancrent dans la condition féminine Noire que la permanence du passé dans le présent se charge de stabiliser.

Enfin, la surdétermination du genre par la race se traduit d’autre part dans la reproduction de comportements sociaux typiques du patriarcat par la femme Blanche envers la femme Noire, dès lors qu’elle occupe un grade supérieur ou qu’elle emploie à son service la femme Noire. La hiérarchie raciale fonctionne donc au sein du genre, et moins dans le fait de travailler au service de la femme Blanche que dans les attitudes d’exploitation de cette dernière qui entretient l’infériorité Noire. À ce propos, la colonialité du pouvoir ne manque pas de se montrer encore conditionnée par la domination masculine, fut-elle exercé par une personne de genre féminin. Sur le terrain du travail, sur le terrain social, et jusque sur le terrain des luttes féministes, les effets délétères de la colonialité travaillent continûment dans les rapports intra-genrés et cela dans la duplication des abus que les rapports inter-genrés génèrent.

Aussi, le féminisme décolonial se charge d’élaborer des questionnements et des réponses échappant au féminisme Blanc qui, en étant conçu dans une société ignorante de sa colonialité, ne peut guère travailler à l’émancipation de la femme racisée sans rebondir sur des fondamentaux ethnodifférentialistes. En témoigne encore, l’assimilation sociale à laquelle la femme Blanche peut inciter la femme Noire sans voir que l’acculturation produite par l’assimilation passe par la négation de droits humains cardinaux. De la sorte, le féminisme sait imposer ses concepts et ses normes sociales en se donnant malheureusement dans un nouvel universalisme, parfois aux relents de conquête. En cela, il constitue un autre front pour le féminisme décolonial pour que le féminisme ne fasse pas son œuvre dans une nouvelle domination Blanche menée de façon paritaire entre les genres masculin et féminin, mais toujours structurée par la colonialité.

Nous terminerons en concluant que la question du genre n’est pas une déclinaison secondaire dans la colonialité, mais bien une déclinaison d’importance dont la colonialité du pouvoir ne peut faire l’économie pour penser les process de décolonisation .