Cet article a été publié dans la partie journal le 22 mai.

Vous pouvez retrouver les commentaires en consultant cet article.

L’avenir de la presse est radieux. C'est l'héritier d'une longue lignée de patrons de presse et propriétaire du New York Times qui l'affirme : «Je ne sais vraiment pas si nous imprimerons toujours le Times dans cinq ans, et, vous savez quoi? Je m'en fiche, assurait Arthur O. Sulzberger au quotidien israélien Haaretz en février 2007. Internet est un lieu merveilleux et c’est là que nous allons.»

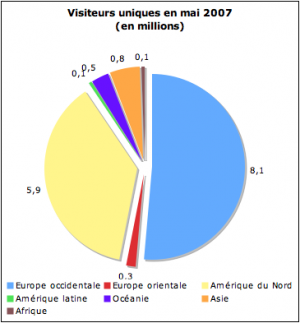

Le nytimes.com – dont une partie n’était alors lisible que sur abonnement – atteignait un lectorat de 1,5 million de personnes par jour, quand le quotidien plafonnait au chiffre (plus qu’honorable) de 1,1 million d’abonnés. Entre temps, en septembre 2007, le site Web a arrêté l’expérience payante pour ne plus compter que sur les revenus publicitaires.

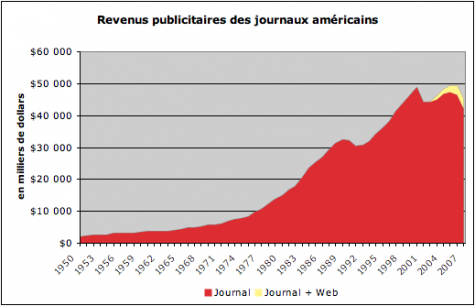

Il est vrai que les chiffres de progression des annonces en ligne sur les sites de presse américains laissent rêveur : +19% en 2007 (+31% les deux années précédentes). Cette même année, les journaux ont perdu presque 10% de leurs revenus publicitaires. Mais en volume, ils représentaient toujours 93% du chiffre (chiffres NAA).

Un peu plus d'un an plus tard, une rédactrice en chef adjointe du New York Times, Susan Edgerley, se montrait plus explicite sur la stratégie du journal : «Est-ce que le nytimes.com gagne plus d’argent que le New York Times ? Non. Est-ce que nous pouvons financer notre rédaction de 1.275 reporteurs, éditeurs, graphistes, vidéastes et producteurs avec les revenus du nytimes.com ? Non. Mais le nytimes.com prend de l’ampleur – en nombre de lecteurs et en part des bénéfices – à un rythme bien plus soutenu que le quotidien papier. Est-ce que notre avenir est là ? Vous pouvez en être sûr.»

L’avis est pour le moins répandu dans la profession, puisque selon un sondage Zogby menée dans 120 pays, 86% des 700 responsables de presse interrogés estiment que les rédactions papier et Web vont fusionner dans les cinq années à venir.

83% pensent que les journalistes devront livrer leurs informations sous toutes les formes (écrite, filmée, parlée, infographiée) et sur tous les supports, et 44% que le Web sera le principal média d’information (contre 31% pour la presse écrite).

Le New York Times a lancé ce mouvement de convergence des rédactions en 1999, lorsqu’il a créé la rubrique des informations continues. A l’époque, il s’adressait avant tout aux correspondants à l’étranger, où le Times n’arrivait sur place qu’avec plusieurs jours de retard. Dès qu’un événement se produisait dans le monde, les correspondants pouvaient publier leur couverture dans l’heure. Soudain, les sources locales, les personnes interrogées pouvaient lire immédiatement les articles auxquels elles avaient contribué. Et l’influence du quotidien new-yorkais prenait une ampleur globale.

Le rythme s’est accéléré en 2006, quand le Times a installé des éditeurs multimédias au cœur de chaque rubrique, chargés d’imaginer des déclinaisons et des compléments multimédias pour les grosses enquêtes.

Mais Jim Robert, chef des informations numériques, explique que leur rôle a été surtout de flatter l’instinct de compétition des reporteurs: si le Times ne publie pas sur-le-champ l’information en ligne, d’autres le feront.

«Les journalistes, qui s’inquiétaient de leur bouclage une fois par jour, bouclent désormais à chaque minute. Ils racontent les histoires non seulement avec des mots et des images, mais aussi en audio, vidéo, cartes interactives et graphiques, raconte Sunsan Edgerley. Il y a deux ans, nous aurions hésité à éventer un scoop sur le Web. Aujourd’hui, nous sortons l’information immédiatement et nous nous demandons comment la faire évoluer pour le journal du lendemain. (…) Le reporter doit-il assurer le suivi de 10 minutes en 10 minutes pour le nytimes.com ou écrire un article de 300 mots [1800 signes] et passer le reste de la journée sur le terrain? Nous nous demandons à chaque fois quel est le meilleur coup.»

En novembre 2007, la «Grey Lady» a mené la réforme à son terme en s’installant dans son nouvel immeuble, qui réunit les deux rédactions dans les mêmes locaux, au pied de la tour de Renzo Piano. «Nous formons progressivement les gens qui travaillaient pour l’édition papier pour qu’ils passent au Web : les iconographes tournent des vidéos, les graphistes produisent des animations multimédias, les secrétaires de rédaction bloguent…»

Un échangeur au milieu de la rédaction

Car l'«intégration» se fait souvent à la faveur d'un déménagement. Après avoir commencé, en 2006, par fusionner ses rédactions papier et Web pour les rubriques les plus «chaudes» – le sport et l'économie –, le Daily Telegraph, à Londres, est passé à un projet autrement plus ambitieux en réinventant son architecture.

Au centre d'un gigantesque bureau paysager, une table ronde, appelée le «hub» – l'échangeur –, où se tient la conférence de rédaction. Puis, rayonnant autour de ce cœur, partent en étoile les bureaux des chefs de chaque rubrique, les reporteurs et les rédacteurs spécialisés, surmontés d'écrans plasmas et de rétroprojecteurs qui diffusent des images en permanence (chaînes d'information en continu, écran de cotation, pages du site Web...) sur les murs d'une mezzanine.

Lloyd Davis / Flickr

Au deuxième étage, les studios de télévision, de radio (pour les podcasts) et les salles de montage.

Son concurrent britannique, le Guardian, a opté pour la concertation en organisant trois mois de remue-méninge avec ses journalistes, pour décider de regrouper, lors du déménagement de novembre 2008, les journalistes dans des rubriques plus vastes (informations internationales, nationales, économiques et sportives) où les journalistes spécialisés se réuniront en cellules ad hoc en fonction des besoins de l'actualité.

Les rédactions du Guardian, de l'édition dominicale The Observer et du site Guardian Unlimited n'en formeront plus qu'une, officiant sur trois supports distincts. Laquelle sera censée produire des enregistrements vidéo et sonores aussi bien que du texte. Les 800 collaborateurs du journal recevront une initiation aux notions de base de la vidéo, de la radio et du Web.

Mais surtout, le Guardian devrait passer au rythme de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a annoncé la direction (il y avait jusqu'alors une interruption entre 3h30 et 7 heures). «Nous nous sommes dit: “si les gens consultent le site à toutes heures du jour et de la nuit, partout dans le monde, quel sens cela a-t-il de faire fonctionner le site Web 16 heures par jour, cinq jours par semaine?», écrit Tim Brooks, le directeur exécutif du Guardian dans le rapport 2007 de l'entreprise.

Car l'ambition affichée du quotidien est de devenir la principale source d'information progressiste dans le monde («world's leading liberal voice»): «Nous étions un journal national, nous allons devenir un véritable service numérique d'information et de commentaires», écrit-il.

Après le 11-Septembre, le Guardian Unlimited avait en effet acquis un statut de site d'information de référence en étant à la fois anglophone, mais pas américain, et avec le cœur penchant à gauche.

Information en continu, information sans contenu

Avec les marchés qui ne ferment jamais et des éditions à Hong Kong, Londres et New York et une diffusion dans 23 pays, le Financial Times a été l'un des premiers à franchir le pas de l'information en continu. La première conférence commence dès l'aube lorsque la rédaction asiatique passe le relais à Londres.

A 11 heures, les rédacteurs en chef font leur Yalta et décident des sujets qui passeront en «une» des quatre éditions (Grande-Bretagne, Europe, Etats-Unis, Asie) et sur le FT.com. Puis dans la soirée, le bureau américain prend son quart pour le début de la nuit européenne. En octobre 2006, le journal a achevé ce mouvement en fusionnant les rédactions web et papier.

Interrogé par Poynter Online, son PDG, John Ridding, explique que les 500 journalistes arrivent chaque matin, certains à partir de 7 heures, et prennent en charge la narration («story building») de l'actualité sur tous les supports. Cela signifie-t-il réserver l'information au Web et le commentaire au journal? «Je préfère parler de valeur ajoutée. Cela peut être une information exclusive ou une analyse au deuxième ou troisième paragraphe d'un article d'information.»

Ces fusions, en somme, vont toutes dans le même sens. Elle constatent que le modèle économique traditionnel de la presse (le journal vend l'information aux lecteurs et vend les lecteurs aux annonceurs) s'effondre, puisque les lecteurs vont de plus en plus chercher leur information gratuitement en ligne et que les annonceurs peuvent y mesurer l'audience de leurs publicités et ne payer qu'en fonction de ce résultat. De plus en plus, les rédactions se définissent non plus comme un journal ou un site Web mais comme un service d'information pour lequel le médium importe peu.

Mais elles tirent aussi les conséquences de l'irruption de l'information en continu hors du monde professionnel dans les années 1990 (télévision, radios, Internet) en fractionnant l'article, le «sujet», le «papier» – unité de base de l'information jusque-là – en épisodes plus ou moins anecdotiques qui permettent d'alimenter le flux tout au long de la journée.

Les acteurs de l'actualité s'y prêtent d'ailleurs volontiers en fournissant complaisamment péripéties, rebondissements et petite phrase qui leur permettent d'être dans le paysage médiatique aussi souvent que possible.

Cette agitation frénétique impose dès lors qu'un grand nombre de journalistes soient assignés à leur bureau pour fournir à la minute les derniers développements d'une affaire plutôt que d'aller collecter l'information là où elle se passe. Il faut donc que l'actualité arrive d'elle-même, ce que proposent les agences de presse, qui tendent à devenir la source principale, voire unique, des sites d'informations qui se contentent de trier les dépêches et de les rediffuser sous leur propre marque.

Et le journal papier devient alors un récit de la journée, un condensé du flux des informations publiées en ligne et – puisqu'il est possible de quantifier le tout en classement des articles les plus lus, les plus commentés, les plus recommandés – choisis en tenant compte de la faveur ou du dédain des internautes. Ce que le journaliste américain et blogueur Jeff Jarvis résume en disant que «pour le journal papier, le processus crée le produit; en ligne, le processus est le produit».

Où ce processus conduit-il? Dans une étude de mai 2008, l'entreprise de conseil Idate préconise la «désagrégation des métiers» dans les entreprises de presse qui doivent opter pour «l'agrégation d'informations [produites par des prestataires extérieurs] sous formes de portails». Avec pour enjeu, «la construction d'une audience globale, monétisable par la publicité [qui] peut et doit faciliter la baisse des prix des journaux papier, voire permettre à certains une évolution vers la gratuité».

Pour l'heure, le constat est à des sites web financés par la publicité, à la marchandisation des contenus, à des digests sur papier bon marché, avec bien peu de moyens pour faire du journalisme.