La garde à vue fait aujourd'hui débat, et c'est heureux. Il s'agit en effet d'une privation de liberté avant jugement dont la fréquence a augmenté ces dernières années dans des proportions tout à fait inédites et qui finissent par poser des questions en termes de libertés publiques, donc de démocratie. Le but de cet article est de mettre en évidence les ressorts de cette évolution, afin de nourrir la discussion sur les conditions d'un changement de la situation. On constatera d'abord l'évolution officielle des gardes à vue (1), puis on discutera son évolution cachée liée au contentieux routier (2). Enfin, au-delà des chiffres, on s'interrogera sur les raisons probables de cette « explosion » de la garde à vue (3).

1) L'augmentation officielle des gardes à vue

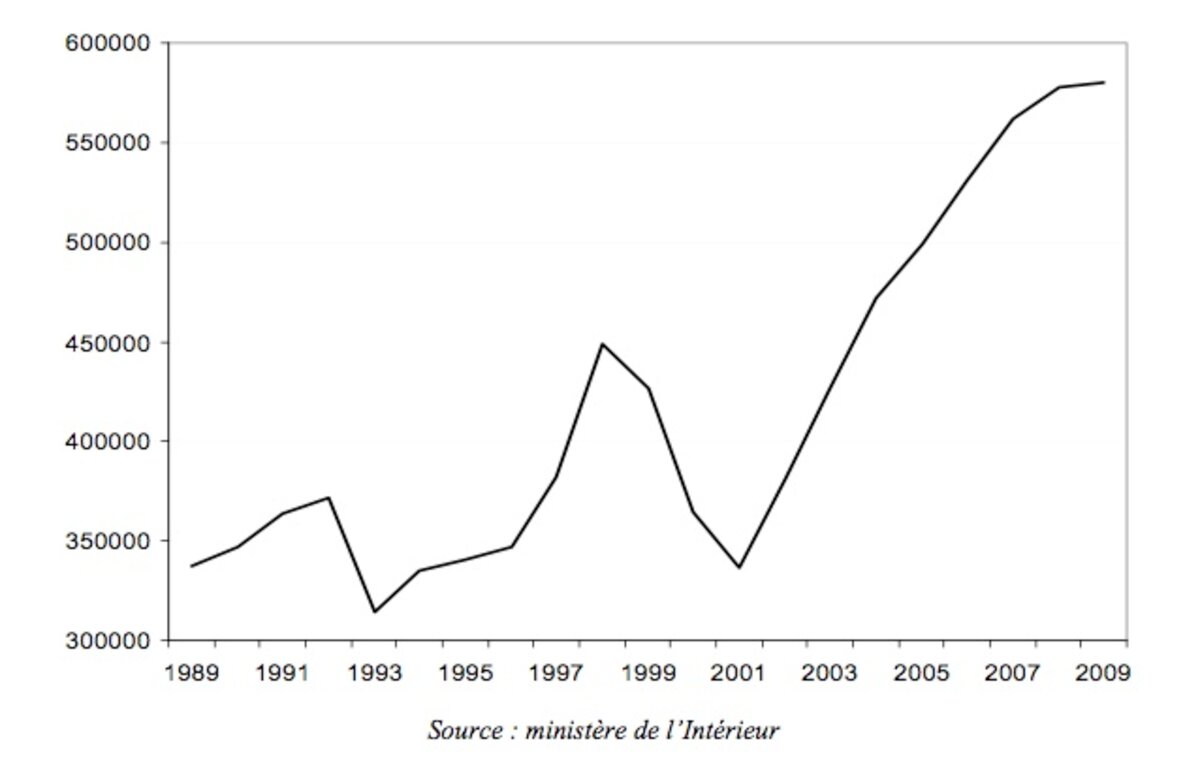

Figure 1 : l'évolution du nombre de gardes à vue de 1989 à 2009

Agrandissement : Illustration 1

Source : ministère de l'Intérieur

C'est un fait : le nombre de gardes à vue est passé de 336 718 en 2001 à 580 108 en 2009, soit une augmentation de 72 %. Si l'on prend un peu de recul historique (figure 1), l'évolution des gardes à vue n'est pas linéaire, il y a déjà eu en 1997 et 1998 notamment (au début du gouvernement Jospin, donc), des périodes de forte augmentation. Reste que l'augmentation constatée depuis le retour de la droite au pouvoir, en 2002, est sans équivalent. L'on a réellement franchi un cap. Et c'est sans doute en partie parce que ce cap devenait trop évident que le Premier ministre François Fillon avait en quelque sorte tiré la sonnette d'alarme, d'abord en juillet 2009, devant la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), puis en novembre lors d'un discours d'inauguration d'une Maison d'arrêt dans la Sarthe. Ajoutons que la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a permis d'inclure la garde à vue dans les lieux placés sous le regard de cette autorité administrative indépendante. Nous verrons dans un instant le résultat de ses visites de locaux de garde à vue.

2) Une évolution cachée liée à la nouvelle politique répressive sur la route

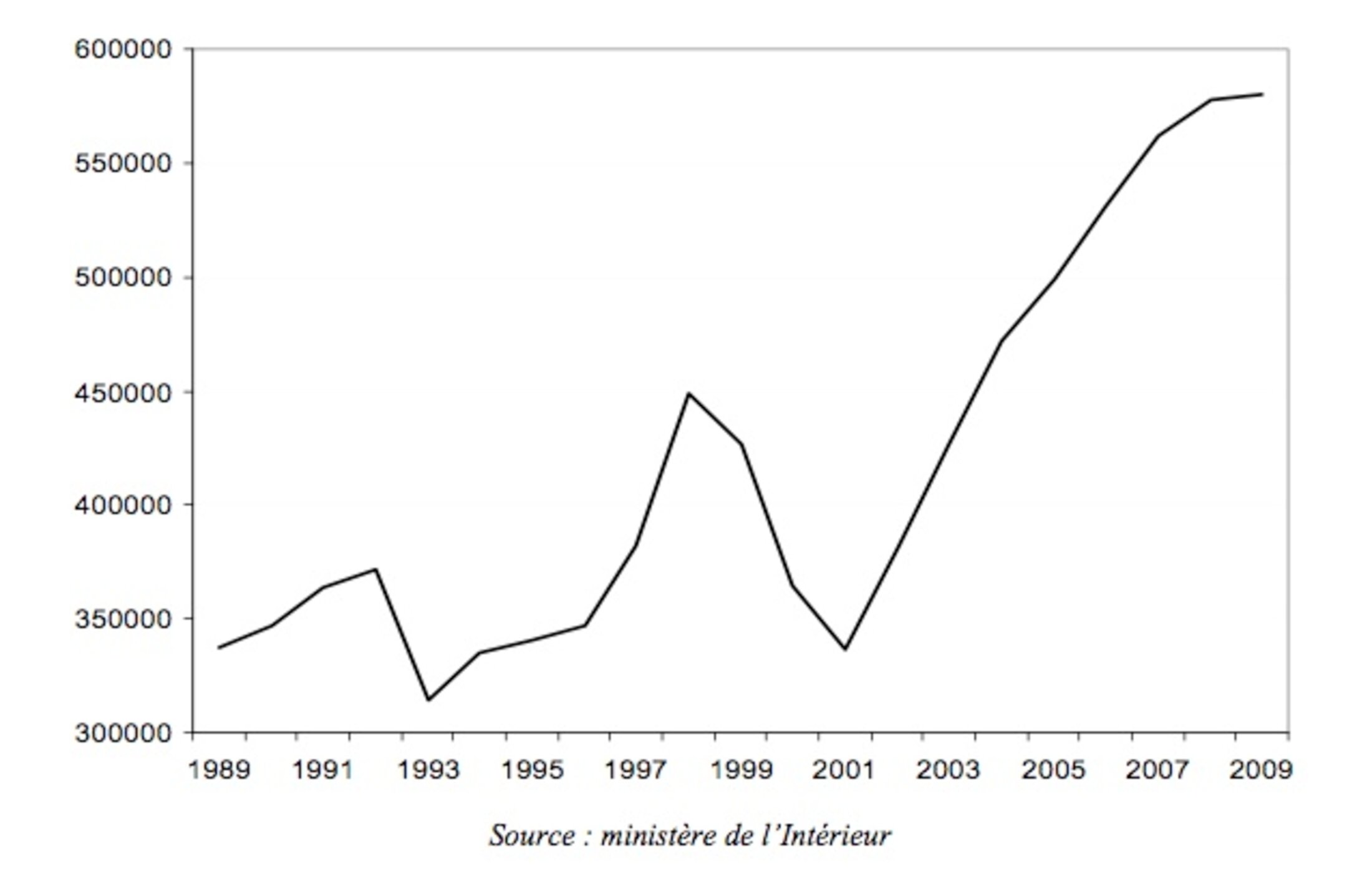

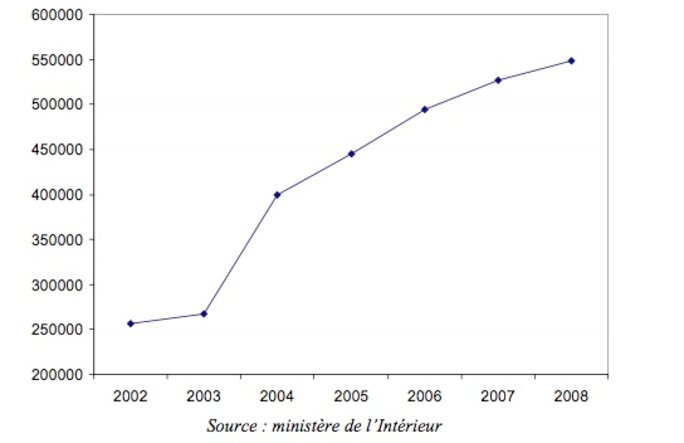

C'est l'enquête d'un journaliste de Radio France, Matthieu Aron, qui a mis au jour le fait que l'explosion des gardes à vue est en réalité bien plus forte que ce qu'en disent les chiffres officiels 1. En effet, comme nous l'avons déjà souligné plusieurs fois 2, les statistiques de police et de gendarmerie ne comptent pas l'intégralité des procédures réalisées par ces fonctionnaires, elles excluent en particulier les infractions routières. Or ces dernières ont très fortement augmenté depuis 2002, en liaison avec la nouvelle politique répressive sur la route. Elles sont passées de 13,5 millions en 2002 à 21 millions en 2009, soit une augmentation de 55 %. Il faut ici isoler les infractions pénalement qualifiables de délits et passibles de gardes à vue (figure 2). Ces délits routiers constatés par la police et la gendarmerie sont passés de 257 034 en 2002 à 548 785 en 2008, soit une augmentation de 213 % ! Parmi ces délits routiers, un tiers sont liés à l'alcoolémie (176 433 procédures, soit 32,2 %), un quart sont des délits de fuite après accident (135 147 procédures, soit 24,6 %), un cinquième des défauts de permis de conduire (105 211 procédures, soit 19,2 %) et près d'un septième des défauts d'assurance (81 921 procédures, soit 14,9 % du total) 3. L'alcool au volant est donc bien la nouvelle grande affaire. Et la nouvelle grande question est ici de savoir combien les contrôles positifs d'alcoolémie entraînent de gardes à vue non publiées officiellement. Au terme de son enquête, Matthieu Aron estime le nombre de gardes à vue « routières » à environ 105 000 pour la police et entre 130 et 160 000 pour la gendarmerie soit un total d'environ 250 000 dans les années 2008-2009 4. Ajoutées aux chiffres officiels, cela donnerait donc un nombre total réel de gardes à vue d'environ 830 000.

Figure 2 : évolution du nombre de délits routiers constatés par la police et la gendarmerie

Source : ministère de l'Intérieur

3) Comment expliquer cette explosion des gardes à vue ?

Rappelons que, au terme du Code de procédure pénale, la garde à vue est une privation de liberté qui doit fondamentalement être justifiée par « les nécessités de l'enquête » de police 5. En quoi ces nécessités et cette gravité auraient-elles été bouleversées depuis 2002 ? On le voit d'autant moins que la délinquance a officiellement baissé sans discontinuer durant la même période. En réalité, la situation est globalement stable, voire en légère dégradation du fait de la crise économique depuis fin 2008. Mais rien dans l'état de la délinquance ne justifie une telle évolution de la garde à vue. Il faut donc trouver une autre explication.

Le vrai-faux argument juridique

Dans un premier temps, les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur l'ont dit et redit à Matthieu Aron 6, ils ont un argument pour s'exonérer de toute responsabilité : l'argument juridique. Cette inflation de la garde à vue serait due à un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2003 sanctionnant la retenue contrainte pour audition sans placement officiel en garde à vue. En clair, comme il serait devenu illégal de faire attendre trop longtemps dans le couloir, on placerait en garde à vue. La contrainte serait imposée par le droit. Et les policiers seraient soumis au strict respect de l'arrêt de la Cour de cassation. L'histoire est belle, mais elle ne résiste ni à l'analyse juridique (car si l'arrêt en question sanctionne l'exercice d'une longue retenue dans les locaux sans garde à vue officielle, il ne fait en aucun cas obstacle à une audition sans garde à vue) ni à l'objectivation des pratiques policières par leur propre statistique. Comme le montre la figure 1, ce n'est pas à partir de la fin de l'année 2003 ou de la suivante que l'explosion de la garde à vue a commencé, mais bien en 2002 dès l'arrivée de N. Sarkozy. Dès lors il est clair que l'arrêt de la Cour de cassation sert à justifier a posteriori ce que l'on a déjà commencé à faire, il n'est qu'un prétexte facile. Et l'argument ne convaincra désormais plus personne.

Confrontés aujourd'hui à un certain émoi public et à la réaction des politiques, les syndicats de police montent au créneau et répondent de manière unanime que cette évolution est la conséquence fatale de la « culture du résultat » ou « politique du chiffre » qui leur est imposée depuis 2002 par Nicolas Sarkozy, ses proches et ses successeurs. Et ceci est indéniable. C'est bien le cœur de l'explication de l'emballement de la machine policière des gardes à vue. C'est la raison principale, mais ce n'est toutefois pas l'unique raison. Il existe d'autres enjeux, qu'il faut mettre sur la table si l'on prétend discuter jusqu'au bout cette question.

La culture du chiffre et la garde à vue comme indicateur de la « performance policière »

L'explosion des gardes à vue est bien d'abord une des conséquences directes et fatales du management par les statistiques imposé par N. Sarkozy depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur depuis 2002. Tous les policiers et les gendarmes le savent, et des travaux scientifiques l'ont également établi 7. Dès lors que la garde à vue a été considérée comme un « indicateur de performance » 8 et que, par ailleurs, l'un des « résultats obligatoires » imposés aux policiers et aux gendarmes a été la hausse du taux d'élucidation, ces derniers ont privilégié leurs « clientèles habituelles », ils ont « tapé » dans les endroits où ils sont certains de trouver des infractions comme les « défauts de titres de séjour » et les « usages de stupéfiants » (foyers d'accueil, squats, certaines rues, certains bars, etc.), ils ont continué à faire de plus en plus de procédures pour « outrages » et enfin ils ont beaucoup « procéduralisé » les petits problèmes interpersonnels (conflits entre jeunes, conflits familiaux, conflits de voisinage, etc.) où les gens se connaissent très bien et il n'y a par conséquent aucune difficulté pour identifier les « suspects ». Ainsi la hausse non seulement des bagarres mais aussi des insultes et menaces ou même des infractions à la garde des enfants. Et dans bien des cas, sur ces dossiers, ils ne se sont pas contentés de faire des auditions, ils ont fait aussi des gardes à vue. Faisons ici l'hypothèse que le mécanisme général est le suivant : une habitude s'est prise, petit à petit, de faire et de compter comme une garde à vue la retenue dans les cellules précédant ou entrecoupant les auditions des personnes interpellées, même pour les affaires les plus bénignes, faisant ainsi monter « l'indicateur de performance » qu'est devenu la garde à vue.

Ceci est très important, la responsabilité première de cette situation est bien l'injonction politique de « faire du chiffre ». Mais c'est insuffisant. Les syndicats de police oublient plusieurs choses, les unes parce qu'elles sont beaucoup moins valorisantes pour les fonctionnaires, donc beaucoup moins faciles à reconnaître officiellement, d'autres parce qu'elles les dépassent, qu'elles sont liées à l'emballement de tout le système pénal.

Une politique du chiffre qui concerne également la justice

Le traitement de la délinquance - du moins ce qui est considéré comme tel à un moment donné - n'est pas simplement une question de police, c'est aussi une affaire de justice. Et ceci a au moins deux conséquences.

L'explosion des gardes à vue est d'abord un fait à relier au manque de moyens chronique (et plus que problématique) de la justice. Lorsque, en particulier la nuit, il n'y a pas assez de magistrats du parquet en service ni d'avocats disponibles, il est clair que les policiers n'ont parfois pas d'autre solution que de prolonger la garde à vue jusqu'au matin. Ce qui pourrait, en théorie, prendre 2 heures peut, en pratique, durer ainsi 5 ou 10 fois plus longtemps. Les magistrats rencontrés par Matthieu Aron lui ont dit clairement : la nuit, ils ne peuvent pas suivre en direct les gardes à vue, ils en prennent connaissance le matin. Ce qu'ils ne lui ont en revanche pas dit, c'est que cette situation résulte aussi de la généralisation du « traitement en temps réel » 9. Dès lors que l'on veut une justice dans la quasi immédiateté (et les réformes de la justice votées depuis 2002 vont toutes dans ce sens), dès lors que l'on veut déférer au Parquet le plus grand nombre de personne pour décider immédiatement de l'orientation de l'affaire et d'un éventuel placement en détention provisoire, alors il est logique que la personne reste en garde à vue le temps que le magistrat soit prêt à la recevoir. C'est donc l'évolution de tout un système pénal qui favorise l'augmentation et l'allongement des gardes à vue.

Une première rétention administrative

Complexité de l'affaire : l'injonction politique joue à plusieurs niveaux. De toutes les infractions alimentant le plus les gardes à vue, la première est l'infraction à la législation sur les étrangers (tableau 1).

Tableau 1 : répartition des gardes à vue selon l'infraction retenue en 2009

| Effectifs | % |

Infractions à la législation sur les étrangers | 80 063 | 13,8 |

Infractions à la législation sur les stupéfiants (dont trafic et revente sans usage) (dont usage-revente) (dont simple usages) | 79 878 11 095 14 612 54 171 | 13,8 1,9 2,5 9,3 |

Coups et blessures volontaires non mortels | 76 148 | 13,1 |

Destructions-dégradations (dont incendies) | 34 570 (6 005) | 6 |

Vols simples | 30 879 | 5,3 |

Outrages, rébellions ou violences à agent | 30 077 | 5,2 |

Cambriolages | 28 114 | 4,8 |

Recels | 26 088 | 4,5 |

Vol à l'étalage | 23 985 | 4,1 |

Affaires sexuelles | 19 881 | 3,4 |

Menaces ou chantages | 15 546 | 2,7 |

Vols de véhicules | 14 791 | 2,5 |

Autres | 120 088 | 20,7 |

Total | 580 108 | 100 |

Source : ministère de l'Intérieur, calcul de l'auteur (pourcentages arrondis à la première décimale)

Avec plus de 80 000 gardes à vues, le défaut de titre de séjour est le premier motif de placement en garde à vue en 2009, il représente près de 14 % de l'ensemble des gardes à vue sur le territoire national. Et, ainsi que l'a bien vu le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la garde à vue des sans-papiers s'apparente en réalité à une première forme de rétention administrative qui donne le temps à la Préfecture de prendre éventuellement un arrêté de reconduite à la frontière. En somme, ce n'est pas seulement l'objectif du ministre de l'Intérieur que l'on satisfait, c'est aussi celui du ministre de l'Immigration...

Des gardes à vue que ne justifie aucune « nécessité de l'enquête »

Mais il faut aller encore plus loin en étendant le raisonnement. Après les infractions à la législation sur les étrangers, viennent celles à la législation sur les stupéfiants. Et l'on voit dans le tableau 1 qu'il ne s'agit pas principalement des trafiquants de drogues mais des simples usagers. Or, en quoi la garde à vue d'un fumeur de joint est-elle une « nécessité de l'enquête » dès lors qu'il est identifié et n'a pas commis d'autres infractions ? Qu'est-ce qui empêche de l'auditionner sur le champ ou de le convoquer plus tard ? A quoi sert de l'enfermer pendant des heures ? Même chose pour la bagarre d'adolescents, la dispute familiale, le conflit de voisinage. Même chose du reste pour le petit vol ou encore pour l'outrage à agent. Et même chose pour la garde à vue suite à un contrôle d'alcoolémie légèrement positif en soirée : une fois l'infraction constatée, le véhicule immobilisé et une première déposition prise, si la personne contrôlée reconnaît les faits, qu'est-ce qui empêche de la laisser rentrer se coucher chez elle si quelqu'un peut venir le chercher ou qu'elle peut appeler un taxi, avec en poche une convocation pour une audition complète le lendemain matin ?

On voit bien ici, comme à la lecture du tableau 1 et comme dans les innombrables témoignages recueillis dans la presse ou dans le livre de M. Aron, ou encore dans les témoignages d'avocats et de médecins 10, que la majorité des gardes à vues sont réalisées dans le cadre d'infractions de très faible gravité, que les personnes interpelées le plus souvent ne contestent même pas. Dans tous ces cas, il est évident que la garde à vue n'est en aucun cas nécessaire à l'enquête de police. Elle n'amène la découverte d'aucun fait nouveau et ne permet le recueil d'aucune déclaration et d'aucun témoignage nouveaux. Elle sert donc à autre chose. Et c'est cet autre chose, nous l'avons dit, c'est d'abord la pression des chiffres. Ceci explique l'évolution quantitative des gardes à vue. Mais donc le débat n'est pas fini. Car ce que l'accumulation des témoignages pointe aussi ce n'est pas seulement le nombre de gardes à vue, mais aussi ses conditions concrètes et humaines de réalisation. Dans son premier rapport annuel, rendu en avril 2009, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a confirmé le fait que la garde à vue constitue à certains égards ce qu'il faut bien appeler une « zone de non droit » tant les textes de procédure demeurent relativement imprécis, tant les contrôles sur le respect des procédures sont quasi inexistants et tant « la plupart des lieux de garde à vue restent dans un état indigne pour les personnes qui y séjournent » 11. Ce que le débat sur le nombre amène ainsi aujourd'hui - et c'est heureux pour une démocratie -, c'est aussi un débat sur la nature de cette garde à vue, que résume un mot : indignité.

La question des garanties de l'exercice d'un pouvoir et des conditions de la privation de liberté, c'est-à-dire la question de la démocratie

Soyons clair : nul ne songe à remettre en cause le principe même de la garde à vue. Chacun comprend bien sa nécessité impérieuse - et parfois pour plusieurs jours - dans nombre d'affaires délictuelles et plus encore criminelles. Et l'on sait combien, pour le meilleur comme pour le pire, elle participe de la recherche des aveux dans la culture de la police judiciaire 12. Mais tel n'est pas l'objet de la discussion. Il ne s'agit pas ici de l'usage de la garde à vue dans les enquêtes menées par les brigades criminelles de la police nationale et les sections de recherche de la gendarmerie nationale. Il s'agit ici des pratiques policières du quotidien (en particulier des unités de « sécurité publique » de la police nationale). Et la question posée est toujours : comment se justifie la garde à vue et ses conditions concrètes indignes dès lors qu'il ne fait aucun doute que cela n'est en aucun cas lié aux « nécessités de l'enquête » ? Que reste t-il une fois les faux arguments juridiques levés ? Que reste t-il une fois que l'on a dit que c'est une pratique plus qu'encouragée par les politiques depuis 2002 ? Il reste d'une part des justifications pratiques et concrètes, d'autre part l'évidence d'un non-dit, à savoir le pouvoir que s'arrogent une partie importante des policiers d'exercer une sorte de pouvoir de punition qui est à la fois illégal et incontrôlé. Nous disons bien « une partie importante des policiers » (et non « les policiers » en général) parce que l'on entre ici dans le domaine de ce qui n'est pas chiffrable. La seule chose qui nous semble certaine, c'est que la rhétorique du « troupeau sain » et des « brebis galeuses » ne dupera personne. Les témoignages sont trop nombreux et trop lourds. Dans un nombre de cas beaucoup trop grand pour que l'on puisse parler de phénomène minoritaire, deux caractéristiques lourdes de la garde à vue (intimement liées l'une à l'autre) s'imposent à la réflexion : d'abord sa nature inutilement humiliante pour les personnes qui la subissent, d'autre part le fait qu'elle est considérée par « une partie importante des policiers » comme un pouvoir de punir que ne leur attribue pourtant aucun texte de droit. Pourquoi humilier et punir ? Telle est la question.

L'humiliation réside dans la façon concrète de traiter les personnes. Pourquoi les cellules de garde à vue sentent-elles le vomi, l'urine voire même les excréments ? Pourquoi ne sont-elles pas lavées en même temps que le reste des locaux ? Pourquoi, l'hiver, ne sont-elles pas chauffées ? Pourquoi faut-il parfois quémander des heures un simple verre d'eau ou bien le simple droit d'aller aux toilettes pour ne pas uriner sur soi ? Pourquoi empêcher de dormir quelqu'un que l'on prétend « dégriser » ? Pourquoi procéder à des mises à nu et des fouilles corporelles dans des affaires qui ne l'imposent nullement ? Pourquoi menotter et attacher à un siège, un banc ou un radiateur des personnes qui ne sont en aucune manière récalcitrantes ? Pourquoi tant de personnes ont-elles l'impression d'avoir été traitées comme des animaux et pourquoi, au fond, les conditions de garde à vue sont-elles souvent pires que celles de la détention ? Aucun argument rationnel et aucun problème budgétaire ne peut justifier cette réalité trop fréquente d'une déshumanisation plus ou moins forte des personnes gardées à vue.

Il est temps de le reconnaître : la garde à vue est organisée de fait pour être une humiliation. Le système est conçu comme tel. Et s'il se maintient et s'il s'est si bien accommodé de la politique du chiffre depuis 2002, c'est peut-être aussi parce que cette mesure est conçue par « une partie importante des policiers » comme un châtiment, une punition, qu'ils s'arrogent (depuis toujours) le pouvoir de donner et que personne n'a, à ce jour, jamais réellement contrôlé. Dans son livre, Matthieu Aron rapporte que le Syndicat national des officiers de police (SNOP) a reconnu ce fait dans un document interne de 2007, en le présentant toutefois comme minoritaire et lié à des faits graves 13. Or, l'accumulation véritablement imposante des témoignages indique aujourd'hui que le phénomène est au contraire largement répandu et qu'il n'est pas lié à la gravité des faits. Comme le suggère une fois de plus très justement Georges Moréas (commissaire principal honoraire et animateur d'un très intéressant blog sur les questions de police), ce qui est en jeu ici c'est aussi le cœur de la relation entre la police et la population, c'est la question du pouvoir 14. Et, pour une démocratie, la question du pouvoir est en fait celle des garanties des citoyens et du contrôle de ceux qui exercent ce pouvoir.

Tel est donc l'enjeu de la réflexion que nos dirigeants doivent aujourd'hui mener, et la garde à vue ne sera pas réellement modifiée si elle n'est pas comprise et abordée dans sa globalité. Il s'agit bien entendu de droit et de textes de droit, mais aussi d'une façon bureaucratique et autoritariste de conduire la politique de sécurité avec laquelle il va bien falloir rompre tôt ou tard, et enfin d'une certaine culture policière qu'il faut avoir le courage de reconnaître et de proscrire. Sans quoi la garde à vue deviendra, comme la prison, une « humiliation pour la République » (titre d'un rapport fameux du Sénat sur la condition carcérale). Ceci dit, le chemin de la réforme sera sans doute tortueux puisque que ce sont ces mêmes dirigeants qui, ces dernières années, ont encouragé tous les abus aujourd'hui dénoncés...

Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS

(Note de l'Edition: cet article se lit aussi sur le site de Laurent Mucchielli)

1 M. Aron, Gardés à vue, Paris, Editions des Arènes, 2010.

2 Par exemple « Les condamnations en justice : un autre regard sur la délinquance », www.laurent-mucchielli.org, 5 janvier 2010.

3 Cf. le Bilan du comportement des usagers de la route, Année 2008 (dernière disponible), accessible sur www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/securite_routiere/bilans-comportement

4 M. Aron, Gardés à vue, Op.cit., p. 49-51.

5 L'article 63 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

6 M. Aron, Gardés à vue, Op.cit., p. 125-126 et 131-135.

7 J.-H. Matelly, C. Mouhanna, Police : des chiffres et des doutes. Regard critique sur les statistiques de la délinquance, Paris, Michalon, 2007 ; L. Mucchielli, « Le ‘nouveau management de la sécurité' à l'épreuve : délinquance et activité policière sous le ministère Sarkozy (2002-2007) », Champ pénal, (publié le 28/04/2008) http://champpenal.revues.org/document3663.html

8 Il n'est qu'à lire les « bulletins mensuels » de l'Observatoire national de la délinquance pour y voir, mois après mois, l'augmentation des gardes à vue figurer parmi les « indicateurs de performance » positifs de « l'activité des services de police et de gendarmerie ».

9 Bastard B., Mouhanna C., Une justice dans l'urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales, Paris, PUF, 2007.

10 Signalons notamment l'important témoignage professionnel du docteur Patrick Chariot, En garde à vue. Médecin dans les locaux de police, Paris, La Fabrique, 2005. Et, tout récemment, le témoignage personnel d'un autre médecin victime d'une garde à vue sans motif : F. Jésu, « Regards sur une garde à vue », Journal du Droit des Jeunes, 2010, n°292, p. 8-18.

11 Lire le rapport annuel : www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2009/04/rapport-annuel.pdf (ici pages 13-17).

12 Nous ne pouvons développer ici ce point important. Signalons cependant un précédent travail : Mucchielli L., Clément S., « Renseignement humain et recherche des aveux. Les compétences relationnelles des enquêteurs de police judiciaire », Les Cahiers de la sécurité, 2006, 3, p. 255-285.

13 Matthieu Aron, Gardés à vue, Op. cit., p. 171-172.

14 http://moreas.blog.lemonde.fr/2009/12/07/points-de-vue-sur-la-garde-a-vue