Agrandissement : Illustration 1

«Tout en lui ne fait que commencer», a dit le subtil Roland Barthes du linguiste Émile Benveniste. C'est aussi le pari qu'énonce généreusement dans son nom même de revue Résonance générale, cahier de recherche en poétique. Et ce pari n'est pas sans humour car de «générale» l'attention portée à Benveniste (1902-1976) n'a encore que le germe, en dépit de la reconnaissance de son œuvre par l'institution universitaire, essaimant loin des effets d'annonce à quoi semble vouée la scène médiatisée philosophico-politique.

On mesure par là toute la justesse prédictive de la phrase de Barthes en 1966, annonçant une longue et nécessaire «initiation». À cela, au moins une raison fondamentale, prenant force de théorie: la démarche linguistique de Benveniste, quasi exclusive dans son attention au langage, porte obstinément la critique à la philosophie, à toute opération constitutive de contenus, de sens, qui ne ferait pas siennes les découvertes du linguiste augurant d'une anthropologie où «le langage enseigne la définition de l'homme».

Parmi ces découvertes, une au moins est capitale, faisant tomber le cadre inné dévolu à la temporalité par toute une tradition philosophique issue de Kant, dont on peut juger que la pensée contemporaine n'a pas pris la pleine mesure: la parole partagée est la source de notre expérience du temps.

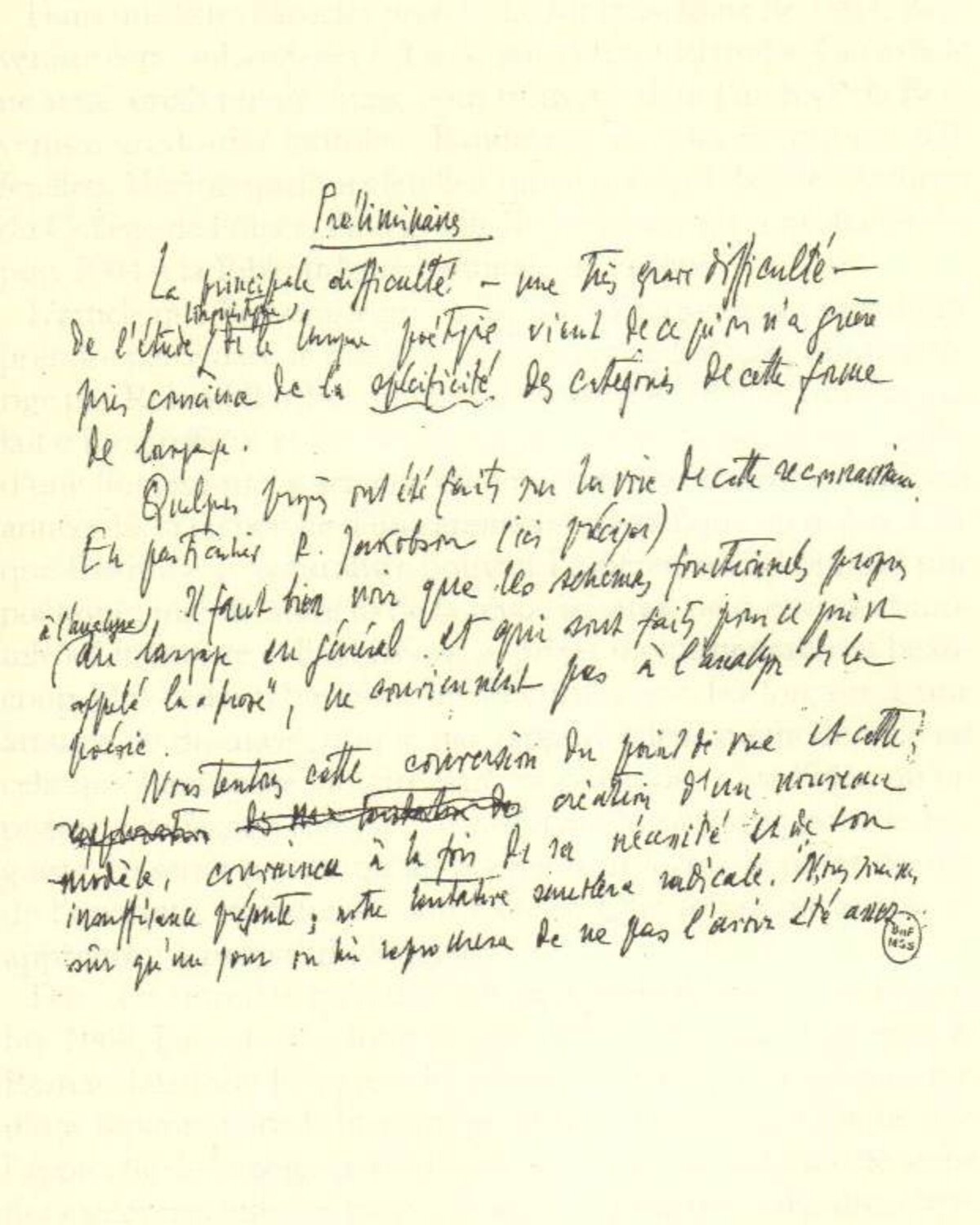

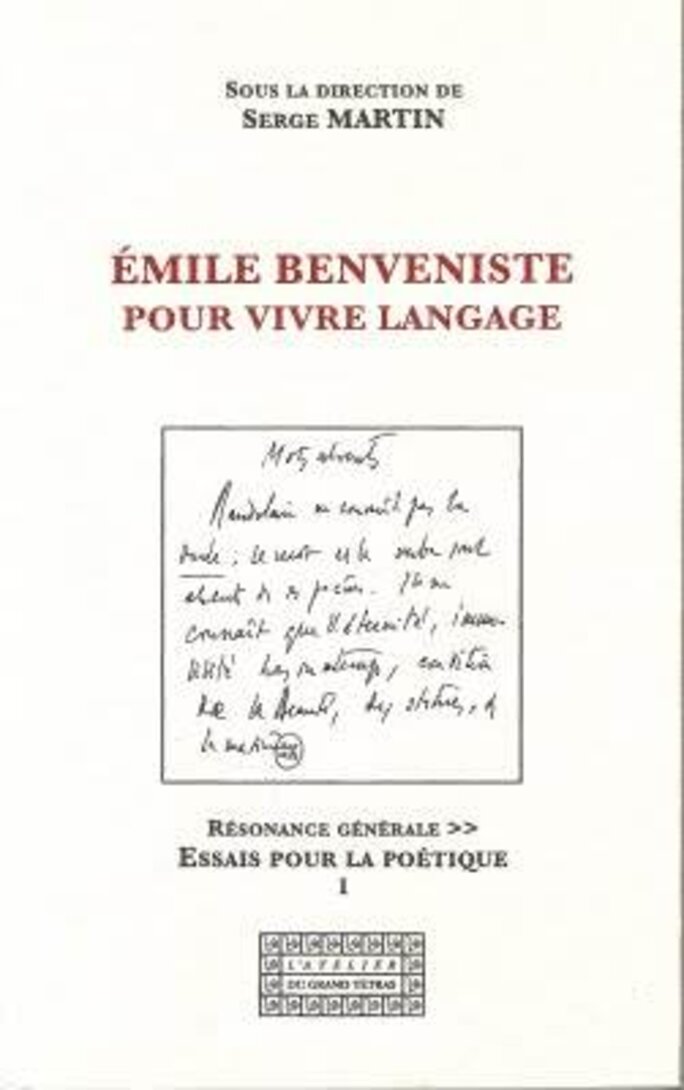

Dans un cahier spécial, «Émile Benveniste pour vivre langage», Résonance générale présente un extrait de la récente étude de Chloé Laplantine qui a mis au jour des manuscrits inédits de Benveniste sur la poétique de Baudelaire. Du coup, se trouve corroboré, comme le souligne Gérard Dessons, combien le langage poétique était «immensément» intéressant pour le linguiste qui, dans sa jeunesse, avait accompagné les expériences surréalistes.

C'est ce cadre figuratif du surgissement, d'effectivité de la relation, du lien humain que Serge Martin sonde au cœur du langage, par la critique des visées anthropologiques du philosophe Francis Jacques, dans les termes mêmes de la subjectivité humaine selon Benveniste: «C'est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme...»

De cette subjectivité qui désigne une réalité singulière et irréductible peut jaillir une nouvelle aptitude à s'ouvrir à la réalité extérieure d'un «nous» collectif a priori impersonnel. C'est tout l'enjeu désormais pour ces recherches qui ne peut consister qu'en un dialogue, au présent, avec les sources de contenus que sont l'histoire, la philosophie, les sciences humaines dans leur ensemble.

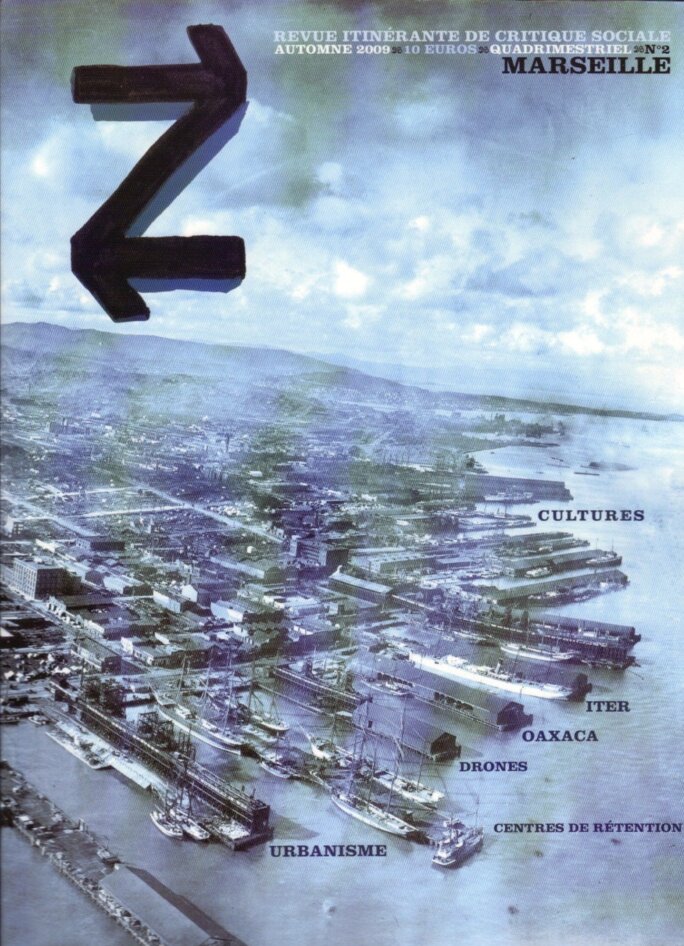

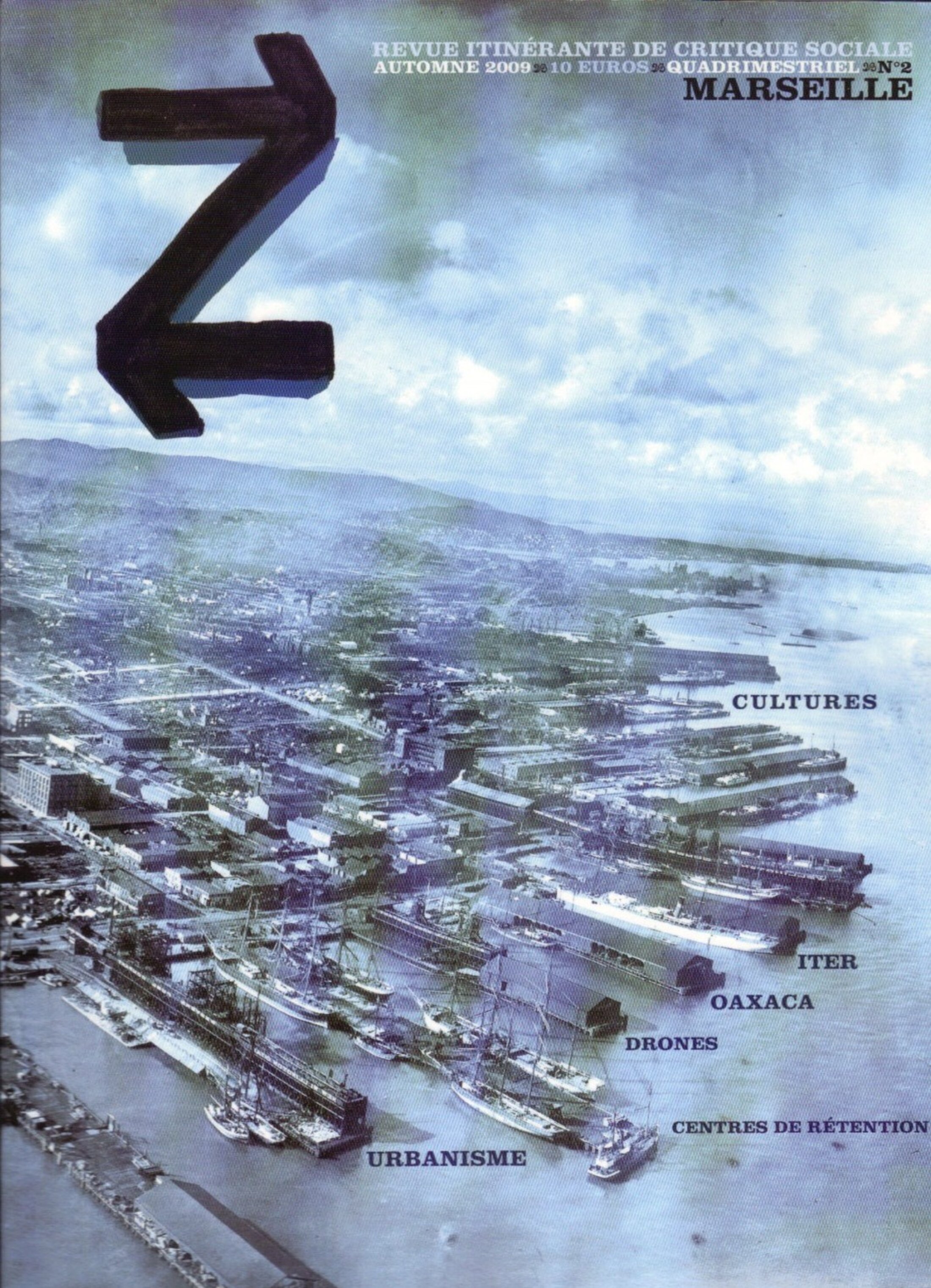

Mais ce peut être aussi, par exemple, en étant attentif à cette toute nouvelle «revue itinérante de critique sociale», Z. Accueillie dans les locaux de la Parole errante d'Armand Gatti dont on a pu goûter récemment sur Mediapart une «leçon d'anarchie», aux évocations de Cafiero et Bakounine sur le lac Majeur, cette revue fait acte de présence: «Un terrain vague occupé, une rue qui résiste aux expulsions, une Commune au Mexique.»

Agrandissement : Illustration 3

Dans ce n°2 intitulé «Serrage de villes et boulons de culture», la revue présente un dossier sur Marseille, des chroniques d'Oaxaca, sur le Levant, les Roms. Clairement sur les traces de la «culture populaire», dans des déplacements motivés, ici et maintenant, par le sentiment de l'injustice sociale, ses pas d'itinérance nous rapprochent, sans apprêt, du lieu humain.

Résonance générale, «Émile Benveniste pour vivre langage» (sous la dir. de Serge Martin), Essais pour la poétique 1, L'Atelier du Grand Tétras, Au-dessus du Village, 25210 Mont-de-Laval, 2009, 112 p., 13 €. Où on lira aussi un hommage rendu à Henri Meschonnic.

Z, revue itinérante de critique sociale, n°2, automne 2009, quadrimestriel, c/o La Parole errante, 9, rue François-Debergue, 93100 Montreuil, diffusion Court-Circuit, 186 p., 10 €.

N.B. Mes remerciements à Chloé Laplantine et aux éd. Lambert-Lucas de m'avoir autorisé à reproduire une page manuscrite de travail d'Émile Benveniste sur la poétique de Baudelaire en ouverture de cet article.